今日はメア・アイランドに関係ある「ギターロ」という名前の

2隻の潜水艦についてお話しします。

まずは第二次世界大戦に参加したUSS「ギターロ」、SS-363。

「ギターロ」というと楽器のギターを思い浮かべてしまいますが、

潜水艦「ギターロ」の命名となったサカタザメ「ギターロ」の英名は

「ギターフィッシュ」、スペイン語でギターを意味します。

これがギターロさん。

まあ言われてみればギターぽい?

以前、船は普通女性形で扱われるのに潜水艦は"he"と男性扱いしていたので、

そうなのかと思ったことがあるのですが、ギターロという魚は女性形にも関わらず、

潜水艦「ギターロ」となると、男性形になるのだそうです。

「ギターロ」は1943年4月7日、ウィスコンシンのニトワック造船で起工し、

9月26日に進水、1944年1月26日に就役しました。

戦時中なので起工から就役までの時期が大変短くなっています。

就役と同時に彼は戦争の只中に投入され、哨戒を行いました。

その哨戒はことごとく「成功であった」と言える戦果を挙げ、

数々の殊勲賞を授与されています。

● 第1の哨戒

1944年5月30日、与那国島近海で「照月型駆逐艦」に護衛された輸送船団を発見

輸送船「四川丸」(東亜海運、2,201トン)を撃沈

6月2日未明、火焼島北西15キロ地点でヒ65船団を発見

タンカーに向けて魚雷を6本発射したが、海防艦「淡路」が雷跡に入り込み、

魚雷が命中し「淡路」轟沈

海防艦「淡路」

海防艦「淡路」

6本のうち1本は輸送船「有馬山丸」(三井船舶、8,697トン)に命中

同日夜、「峯風型駆逐艦」を撃沈

● 第2の哨戒

1944年8月7日夜、南シナ海で「吹雪型駆逐艦」に3発命中

海防艦「草垣」撃沈 船団は逃す

8月8日、ルソン島沿岸で700トン級哨戒艇を砲撃で撃沈

8月10日、「香取型巡洋艦」撃破、タンカー「進栄丸」(日東汽船、5,135トン)撃沈

「吹雪型駆逐艦」撃沈

8月21日、輸送船「宇賀丸」(松岡汽船、4,433トン)轟沈

8月27日浮上砲戦の末、タンカー「第二十七南進丸」(南方油槽船、834トン)撃沈

油槽船「第三南進丸」(南方油槽船、834トン)と

油槽船「第二十五南進丸」(南方油槽船、834トン)に損傷

● 第3の哨戒

10月8日、レイテ島沖に向けてミンドロ海峡を通過中の

栗田健男中将率いる第二遊撃部隊を探知し、司令部に重要な情報を送理、

レイテ沖海戦の勝利に寄与する

10月30日、輸送船「ぱしふいっく丸」(玉井商船、5,872トン)

「広明丸」(広海汽船、2,857トン)を撃沈

11月4日、ルソン島沿岸でタマ31A号船団を発見し、

特設運送船「香久丸」(大阪商船、6,806トン)を群狼で集中攻撃

「香久丸」撃沈の戦果は「ギターロ」「ブリーム」、そして

「レイ」に三等分された

11月6日、「愛宕型重巡洋艦」に魚雷命中

「レイ」とともに重巡洋艦「熊野」に命中させたと報告

ただし、命中させたと報告された重巡「熊野」は無事で、

その21日ごの11月25日、航空攻撃を受けて戦没しています。

● 第4、第5の哨戒

南シナ海で2月18日大型輸送船1隻の撃沈を報告

4月9日、ギターロは5回目の哨戒で南シナ海に向かい、

ベルハラ島近海に23個の機雷を敷設

その後はボルネオ島とシンガポール間で哨戒を行ったが、この時期、

この周辺には目ぼしい艦船はほとんど残っていなかった

その後真珠湾に帰投しサンフランシスコで終戦を迎える

「ギターロ」の第1、第2、第3、そして第5の哨戒は成功とされ、

4個の従軍星章および1個の海軍殊勲部隊章を受章しました。

こうして書き出してみると、本当にたくさんの日本艦船が

この潜水艦一隻によって戦没してきたのだと実感されます。

戦後、「ギターロ」はトルコ海軍に譲渡され、そこで一生を終えました。

ところで冒頭の写真、かっこいいですね。

原子力潜水艦「ギターロ」SSN-665への艦長乗艦です。

2代目「ギターロ」はスタージョン級原子力潜水艦の17番艦。

1964年12月18日にメア・アイランド海軍造船所に発注され、

1965年12月9日起工、1968年7月27日に進水式を行いました。

そして、17ヶ月後の1970年1月に就役が予定されていました。

「ギターロ」の模型や乗員のバッジ、メダルが飾られたケースには

「ギターロは短期間で復元」

というタイトルのおそらく社報が飾ってあります。

そう、「ギターロ」にとってもここメア・アイランドにとっても

歴史的な事故によって、彼の就役は大幅に遅れることになったのです。

その事故についてお話ししましょう。

建造途中の1969年5月15日、16:00ごろのことです。

民間の原子炉部分建造グループAが機材測定のためタンクに水を充満させようと、

艦の後方タンクに約5トンの水を注入し始めました。

ところが30分以内に別の建造グループB(原子炉とは別の部分担当)が、

整備のため艦の角度を修正しようとし、艦首を2度上昇させるため

前方に位置するタンクに注水を始めてしまったのです。

つまり、艦の前方と後方で、同時に別のグループが注水していたのです。

両グループは互いの活動に気づかないまま注水を続けました。

そんなことしたら沈んでしまうやないかい!

と思ったあなた、あなたは鋭い。

しかし誰もそのことに気がつかないまま作業は続けられ、

艦体が傾きかけてから警備監視員は水位の異常に気がつきます。

そしてグループBに対し、前方が低くなっていたことを警告しますが、

なぜかグループBはこれらの警告を無視。

1630から作業を始めたグループBは1945、バラストタンクへの注水を停止して、

なんと食事のため2000に休憩に入ってしまったのでした。

うーん、これは全く危機感を感じてなかったってことですね?

グループBが食事に行ってしまう少し前、グループAは

目的の角度調整を完了したので、後部タンクから排水を始めました。

そして30分後。グループAはまだ排水の作業中でした。

グループBが食事を終えて戻ると、なんとびっくり。

艦の角度が急傾斜し、前部ハッチが水面下になっているではありませんか。

しかもいくつかの大型ハッチは閉めずにいたので開いたまま。

当然そこから多くの水が流入しまくっています。

慌てて彼らは防水扉とハッチを閉めようとしましたが、おっと残念、

作業中のため、ラインやケーブルが邪魔になって扉を閉めることはできず。

そして「ギターロ」は沈没してしまったのです。(-人-)

ところで冒頭の「マッド・パピー」というあだ名は、

ハッチを閉めることが不可能とわかった20時55分にわざわざ命名されたそうです。

呑気にあだ名をつけてる場合か?という気がしますね。

しかも言わせてもらえばなんだろう、このあだ名の表す他人事感。

事故の原因が自分たちのミスにあるとは微塵と思ってないような・・。

それにしても海軍ともあろうものが、いくら民間作業員だと言っても、

こんなコントのような理由で原潜を沈めていいわけがありません。

というわけで、ここには、沈没した「ギターロ」を、海軍の沽券にかけても

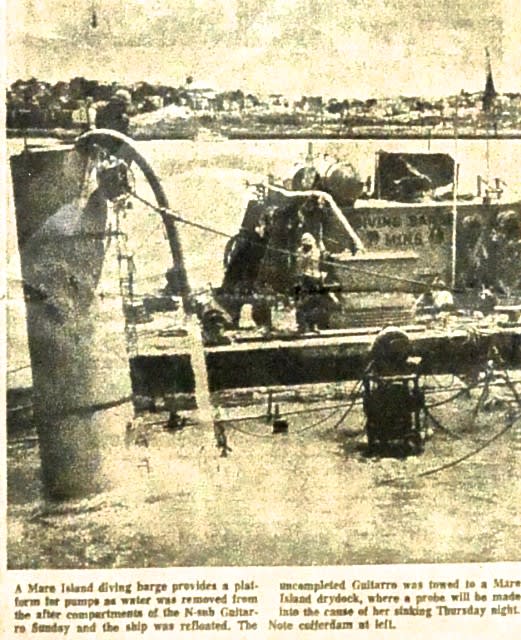

少しでも早く引き揚げるべく努力する様子が、(今更、って感じですが)

おそらく新聞記事のあまり良くない画質の写真で残されています。

これは完璧に沈んでしまっている「ギターロ」。

添付された記事によると、この復元作業で大活躍したのがダイバーでした。

ダイバーは引き揚げのためにまず設置されたデッキから海中に入り、

牽引のためのワイヤを通す作業を行いました。

木曜日の晩から始まった作業は日曜には終了したとあります。

もう少しわかりやすい写真をどうぞ。

沈むのが仕事の潜水艦ですが、建造途中でセイルを残して全部沈んではお手上げです。

潜水艦の艦体に排水のためのチューブを2本立てています。

引き揚げると同時に内部の水を汲み出さないと潜水艦は浮きません。

当たり前のことですが一応言っておきます。

筒の上部から汲み出された水が細いホースから

大変な勢いで出ているのが確認できる写真。

1時間に4000ガロン(1万5千リットル)の水が

艦内から汲み出されました。

中将(左)とか海軍工廠の一番偉い人(真ん中)とか。

右は引き上げた艦体をリペアのためにドライドックに引っ張っていくタグ。

そして周りの岸壁にクレーンを配置してようやく引き上げに成功。

事故から三日後に引き揚げられたマッドパピーこと「ギターロ」が

ドライドックにその姿を安置された様子です。

この沈没による損害は1,520万ドルから2,185万ドルと言われました。

その就役は1972年9月9日、当初の予定から2年半遅れることになりました。

冒頭の写真は、ようやく就役することになった「ギターロ」に

艦長ゴードン・ロンギ中佐が乗艦する瞬間だったのです。

そう思ってみれば、この敬礼には万感の思いが込められているらしいのが

よくわかりますよね。

あー、俺、一体何年間偽装艦長に足止めされてたんだ みたいな(笑)

就役した「ギターロ」はその後、トマホークミサイルの実験などに加わりました。

また、米海軍の原潜として初めてソ連の高官を乗せて艦内ツァーを行っています。

(ロシアの軍人を艦上に迎えているギターロ。この中にパウエルがいる)

ところで皆さん、このツァーの時、アメリカ軍はこの事故のことを

ロシア軍人たちに正直に説明したかどうか知りたくありませんか?

わたしは、

「言わなかった」

に5カペイカ。

とはいえパウエルは陸軍なので、もしかしたら海軍の恥を晒すために

わざと言っちゃったという可能性も微レ存(※)。

※ 「限りなく可能性が低いが、ゼロではない」

先週、30年程前の船の同僚と飲み会がありました。その船はもう除籍になっていませんが、一緒に呑んだ同僚曰く、除籍前のその船と同じ港に入った時に見に行ったそうです。

その時にお願いしたのは、30年前の受持ちだった区画に入れてもらって、受持ち機器の来歴簿をチェック。来歴簿には担当者の名前が記入されています。私も除籍前に呼ばれたことがあり、乗員にお願いして、同じことをしました。

規則なので当たり前なのですが、たとえ30年前であっても、ちゃんと名前が残っています。ちょっとうれしかったです(笑)

ただ船体構造の簡易化も不徹底で、以前多用途を狙って大掃海具も装備していました。対潜戦闘能力も不十分でした。ただ護衛艦不足の昭和18年10月から19年5月の竣工で貴重な存在として活躍しました。

同じ潜水艦に2隻も撃沈されたとは。

要目

基準排水量940トン、全長78.77m、最大幅9.10m、吃水3.05m、デイーゼル2基、2軸、4,200馬力、速力19.5kt、兵装12㎝45口径連装高角砲1基、単装高角砲1基、25㎜連装機銃2基、爆雷投射機2基、爆雷投下軌条2基、爆雷120個、水中探信機1基、水中聴音機1基、大掃海具1組、乗員150名

参照海人社「世界の艦船」No871

「ギターロ(Ⅰ)」は有名なガトー級195隻の1艦でした。後期型の船殻に高張力鋼使用で安全潜航深度は122mに増大したクラスでパラオ級とも呼ばれています。対日戦の潜水艦部隊の主力であり、残念ながら多くの日本艦艇や商船が撃沈されました。戦後のガピー改造を受けて1960年代まで活躍しました。

「ギターロ(Ⅱ)」はスタージョン級37隻の1艦でした。ハープーンの搭載により水上艦打撃力強化し、安全対策、兵装、居住性とも満足な艦でしたが船体延伸で水中抵抗が大きくなりましたが出力を向上しなかったため速力が25ktとなった事が欠点と言われました。

要目

基準排水量4,250トン水上、4,780トン水中、全長89.1m、幅9.7m、吃水7.4m、WH式S5W加圧水型原子炉1基、蒸気タービン2基、1軸、15,000馬力、速力15kt水上、25kt水中、兵装53.3㎝魚雷発射管4門、BBQ‐2ソナーシステム、安全潜航深度396m、乗員107名

参照海人社「世界の艦船」No567

それにしても艤装中に沈没させるとは?

艦内機器はこの時代であれば塩抜き水洗いで結構復旧出来た物が多かったのではないかと思います。そうでなければ同型艦が多く建造中とは言え新規調達では時間が掛かったと思います。現代のデジタル機器ではほぼ新規な物としなければならないので就役が相当遅れたのではないでしょうか?

サルベージが比較的簡単に実施されていますがセイルが潜舵とともに海面上にあり、着底が浅いので作業がやり易く、海軍工廠岸壁で機器類の用意や設置も素早く可能だったことが不幸中の幸いと思います。

ハッチ以外の開口部がなくてこの部分に仮設の筒を設置して排水が出来たことが容易に上昇させ得たのでしょう。

海底の状況も粘着性のヘドロでもなかったのでしょう。

我が国には深田サルベージ等専門業者がいますが生まれが悪い事となりますのでいずれにしてもない事が一番です。

造船屋としては艤装中や修理中は不完全状態ですので細心の注意で火災や浸水、工事の間違いや作業のミスが無い様にマニュアルや標記し防災に努めます。必ず入口に工事区画や作業内容や入っている人名を明示し、作業前のミーティングや作業後の確認をやりますが三菱長崎の客船のような事もあります。