関西出身の人間であれば、一度は倉敷の美観地区に行ったことがある、

というくらい、ここは観光地として有名です。

明治村のような、かつて現役であった建築物を集めてきたというのではなく、

ここは街そのものが昔のままに保存された博物館のようなもの。

わたしも何を隠そう関西出身の人間の常としてここ倉敷には

家族や友人と何度か訪れてきました。

しかし、今回はここが目的ではなく、仕事です。

仕事先がここ倉敷の企業、ということで地元ならではの情報をいただき、

ほとんど初めて「倉敷の倉敷らしいところ」を教えていただきました。

そもそも、今まで知っていた倉敷は「観光客がたくさんいる昼間」だったのですが、

夜の倉敷を堪能しました。

そんな旅の写真を淡々と貼っていきます。

先日お伝えした茶室のあるお宅から倉敷国際ホテルに向かう途中に見つけた

「源平藤戸合戦800年記念碑」。

水軍を持たない源氏が船の上から扇を持った平家の女官に

「やーいやーい」とからかわれて屈辱を受けたというこの戦は1184年のことですから、

1984年、つまり昭和59年にこの800年記念の碑を建てたと見えます。

(なぜ800年経ったら記念碑を建てるのか?などと言わないように)

日が暮れてホテルに到着。

なんとホテルまで某銀行会長自らの運転で送っていただきました。

会長の車は今年で29年目になるという古い古い国産車。

これを毎年車検を受け、大事に手入れして乗っておられます。

「いったんタダ同然に値打ちが下がり、また上がってきて今や骨董品扱い」

いっそう愛着が湧いてますます手放せなくなってしまったのだそうです。

岡山国際ホテルは非常に古く、美観地区の端にあります。

ここも「大原美術館」の大原孫三郎の息子、總一郎が作ったホテルです。

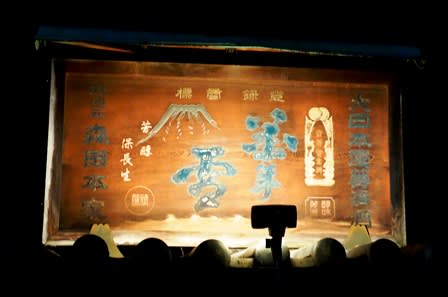

なんとホテルのロビーを見上げればそこには棟方志功の版画が。

志功の作品の中でも最も巨大なもので、「大世界の柵<坤>人類より神々へ」。

ホテルオープンに際して大原總一郎が志功に依頼し、1963年に製作されました。

写真に撮ると趣があると言えないことはありませんが、いかんせん1963年開業。

やはり部屋はかなり古びていて、暗い感じがしました。

洋室なのにまるで「下駄箱」のような作りのクローゼットです。

しかしこの古い感じが落ち着ける部屋でもありました。

PCや充電のためのコンセントが少ないのには困りましたが。

部屋に荷物を置いて予約してくださっていたお店に出かけました。

日のすっかり落ちた美観地区を歩いていきます。

大原美術館の横にある有名な喫茶店「エル・グレコ」。

ツタが絡まる洋館風の建物はまるでヨーロッパにいるような錯覚を起こさせます。

風致地区の建物は10時くらいまでライトアップしています。

ここは玩具博物館だったかな。

今日は2月22日。

なぜかわかりませんが今日は「猫の日」らしいので猫画像を。

小道に入るとどこからともなく聞こえてきた猫の鳴き声。

どこにいるのかと探せば暗がりに黒い猫が潜んでいました。

フラッシュなしでは全く写っていなかったので、もう一度フラッシュ撮影。

この超寒いのに地面でくつろいでおられます。

お酒の看板もむかしのままのもの。

紹介していただいたのはカウンター割烹というか小料理屋と言うか。

おでんという提灯があるのでおでん屋さん?

なかなかいい感じのお店でしょう。

カウンターにはお惣菜が並べられ、包丁を握るのは頑固そうな親爺。

無口で「親爺、燗で一つ付けてくれ」「へえ」

みたいな雰囲気を醸し出していましたが、紹介してくれた方によると

「なかなかズケズケいうおやっさんでねえ」

わたしたちには全く話しかけては来ませんでした。

「常連の紹介できた他所からの客」だったからでしょうか。

ぐい飲みが所狭しと、鴨居の上にまで飾ってあります。

しかも見えやすいようにこんな端ぎりぎりに。

「地震が来たら絶対頭に落ちてきてこれで死ぬな」

「いや、だから岡山はあまり地震が無いんだってば」

「いい?もし今地震が来たらカウンターの下でお猪口を避けて、

揺れが収まったらとにかく外に飛び出るように」

地震頻発地域在住の人間って何かと無粋でいやねえ。

ここの名物、おでん。

いわゆる関東炊きとは全く違った風合いのおでんです。

一番奥のは豚バラと白菜のロールキャベツ状のもので、

これが「メインの具」。

だしは透明ですが、大根にはたっぷり味が沁みていました。

ここのもう一つの名物は、なんとクリームコロッケ。

クリームコロッケの嫌いな息子が「美味しい」と言ったほどの激ウマ。

カウンターには何組かのカップルと、

「俺はママに惚れてる。ママも俺に惚れてるんや」

とどうやらそのママの店のホステスさんらしい二人を連れてきてブッてるおじさんが

(ちなみにそのセリフの後女性二人無反応)いましたが、

全員がこのコロッケを注文していました。

ここにくると、皆おでんとクリームコロッケを頼むもののようです。

美観地区で営業するからには、内装にも手を抜きません、

ってことでここのランプもアンティーク。

食事が終わって外に出たら物販店が店仕舞いにかかっていました。

黒井健の絵本の挿絵に出てきそうな情景です。

この建物は昔倉敷の役所でした。

今はここの象徴的な建物として、観光案内所になっています。

煌々と電燈の明るいこの建物の、緑の屋根のついた出入り口の右の窓には

観光案内のための係員がぽつんと所在なさげに佇んでいて、

これがまた妙に現実感のない、絵本の中の一シーンのように見えました。

美観地区を流れる疎水は鏡のように静かな流れです。

この地区の保存を決めたのは後のクラボウの創始者、大原孫三郎。

ここに見えているお屋敷はまさにその「大原邸」です。

さすがは景観地区の提唱者(の父)、こんなところを占領して住んでいたのか・・・・。

大原の息子の總一郎はここから歩いて1分の土地に大原美術館を開館させました。

その後渡欧した際ドイツの街並みに啓示を受け、

実家があり美術館のあるこの地ををそのまま保存することを思いついたのだそうです。

戦後すぐの昭和23年にはここは観光協会によって風致地区となっています。

その後、この街並みを見学するため、バウハウス創始者の建築家グロピウスも訪れています。

ちなみに近代建築の四天王(エリス中尉命名)をご存知ですか?

グロピウス、ル・コルビジェ、フランク・ロイド・ライト、ファン・デル・ローエです。

なんたる威容。

昼より夜の方が堂々と見える、これが大原美術館。

開館は1930年です。

西洋型美術館の珍しかったころで、もちろんこの地方には初めて。

当初の注目度は低く、一日に一人も来館者がいない日すらあったとか。

しかし、こんな頃から芸術においては最先端を行っていた倉敷、

現在でも「文化的な街」のイメージをほしいままにしているのは、

大原總一郎の文化事業と大原美術館の存在の影響が大でしょう。

倉敷川河畔。

100年前からほとんど変わらない街並みのなんと美しいこと。

明治村の見学のときも痛感しましたが、

日本人の都市景観に対する美的感覚ってここ100年で異常に劣化してませんか?

どうしてこの街並みがわが国には残せないのだろう・・・。

橋の欄干には菊のしるしが。

昭和天皇が皇太子時代にここにご行幸あらせられた時に設えたものでしょうか。

さて、翌日の晩、われわれは某地元企業の某社長に接待を受けました。

なんと、この美観地区にあるもっとも有名な旅館「くらしき」の御座敷でお食事です。

時代劇に出てきそうな建物。

ここは旅館ですので、もちろん宿泊もできます。

旅館くらしきと書かれた石の看板。

それはいいけど、後ろの貼り紙が邪魔・・・。

われわれが大原邸の前の「今橋」という太鼓橋を渡ると、

なんと女将がわたしたちの到着を待って外に立っていました。

彼女のお辞儀がプロすぎて画像がぶれるほどでございます。

左奥が旅館なのですが、お運びの女中さんも店の前で待機。

凄い。これがおもてなしの心。

さすがは美観地区の中でも最も有名で格式のある旅館です。

入ってすぐの何にも使われていなさそうな空間。

昔は土間というか、旅人が足を洗ったりする場所だったのかもしれません。

階段を上がったところにお座敷を用意していただいています。

階段上の空間はこのように「大正モダン」風の設え。

ランプ、ストーブ、そして並べられた文学全集が雰囲気です。

ここは旅館の一室にもなり、かつて皇族(高松宮さま?)が

お泊りになったこともあるということです。

実はこの日の「正客」は他ならぬエリス中尉。

床の間を背負う場所に座ることになってしまいました。

というか、この場所からは座ったまま倉敷川とあの旧役所が見えるのです。

「眺めがいいからぜひお座り下さい」ということで座らせていただきました。

美人女将をてっきりここの跡取りの若奥さんだろうと思っていたのですが、

社長の説明によると、なんと前職はマンション販売。

詳しくはわかりませんが、このマンション販売会社とこの「くらしき」の経営に

何か関係する人事であったようです。

いずれにせよこんな有名どころの女将ですから、聡明で気が利かないととても通用しません。

女将は今年でここにきて8年目、と言うことでした。

社長は先代に連れられて相当若いころから来ているので、

「女将より僕の方がここは古いんですよ」と、ちょっとした自慢をしておられました。

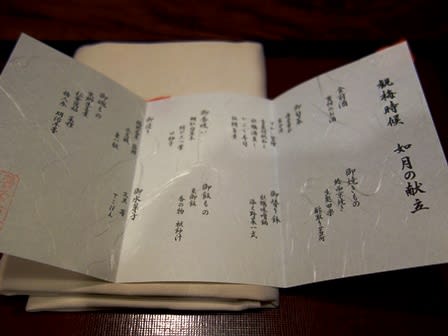

本日の御献立でございます。

食前酒はミカンのお酒。

お酒のダメなはずのエリス中尉が美味しいのでついつい全部飲んでしまいましたが、

ブラックアウトどころか顔色も変わらなかったのできっと度数は低いのでしょう。

先付には生ガキが出て、

「生ガキに昔あたったことがあるので怖いけど牡蠣大好き」

なエリス中尉、これも美味しそうな誘惑には勝てずぺろりと食べてしまいました。

この旅館の横の倉敷川では、昔は「牡蠣売り船」が出ていたというくらい、

このあたりは牡蠣と縁の深い地域だと聞いたので、おそらく大丈夫だろうと思って。

今にして思えばあまり根拠のない安心ですが。

でも、一日たっても何ともないので今回はセーフだったようです。

牡蠣に中ったことのある方はご存知かもしれませんが、あれ苦しいですよね。

七転八倒して丸一日廃人状態です。・・・死んだ方がマシってくらい。

シマアジとイカとスジ鰹。

カツオのお刺身は脂が乗っていてしかもコリコリした食感が大変結構でした。

煮物は寒ブリ。

慈姑は実はあまり好きじゃないんですがこれは柔らかくて美味しく調理されていました。

鰆の西京焼き。

手前のは生麩の田楽です。

そして本日のメインは、みそ牡蠣鍋!

もうこうなったら毒を食らわば皿まで、いや、

どうせ生ガキを食らってしまったのなら牡蠣鍋まで、というわけで、

お食事をした5人中3人が「牛すき鍋にチェンジ」したのにもかかわらず、

果敢にもまたもや大ぶりの牡蠣をいただきました。

牡蠣はミネラルを豊富に含んで、栄養豊富。

水銀などの汚染を貯めこみやすいのが心配ですが、

ここで出る牡蠣に限ってそんなことはないでしょう。(と信じたい)

お食事、つまりご飯の後水菓子がでてお食事はおしまい。

女将との会話を楽しみ、やはりわたしと同様「海軍ファン」である社長と

「どうでもいい海軍知識」を披露しあったり、仕事の打ち合わせもちょこっとして、

(ちなみにこの社長とは去年の観艦式に一緒に参加した仲です)

あっという間に一期一会の晩餐は終わりました。

旅館の前で写真を撮り、惜しみながら別れを告げたのですが、

女将、女中さん、そして下足番の三人が店先にずっと佇んで、

こちらを見送っています。

太鼓橋を渡るときに写真撮影していても、そのあとも、

振り返っても振り返っても、こちらが向こうを見ることができるうちは、

三人ともずっと同じ姿勢で・・・。

こういうことがとても嬉しく、心に沁みるようになったのは、

わたしのなかの「自分が日本人として日本に生かされていることを尊ぶ気持ち」

がより一層最近目覚めてきたせいもあるかもしれません。

よくぞ日本人に生まれけり。

そんな気持ちにさせてくれた夜の倉敷でした。