前回海上自衛隊呉資料館、愛称「てつのくじら」見学をしたのは

2011年ですから、もう7年前のことになります。

ブログを始めてまだ1年くらいの頃で、右も左もわからなかったのですが、

その後いろんな体験を積み重ねて少しは知識もついた今回、

改めて訪れてみたところ、前と随分見えてくるものが違いました。

カメラ一つ取っても当時のものとはレベルがかなり違っているので、

潜水艦「せきりゅう」の引き渡し&就役を見届けた今、

改めてこの潜水艦展示の部分にこだわってご紹介したいと思います。

最初に江田島見学のため呉にやって来たのは火曜日のことでした。

というわけで、当資料館も呉海事博物館こと大和ミュージアムも休館していて

涙を飲んだことを思い出します。

海上自衛隊呉資料館は、大きく三つの展示に分けることができます。

「掃海隊」「潜水艦」そして実際の潜水艦「あきしお」。

つまりテーマとしては掃海と潜水艦の二つということになるのですが、

前回は最初の掃海の部分で時間を使ってしまい、潜水艦の展示はそこそこに

「あきしお」の見学に突入してしまったのでした。

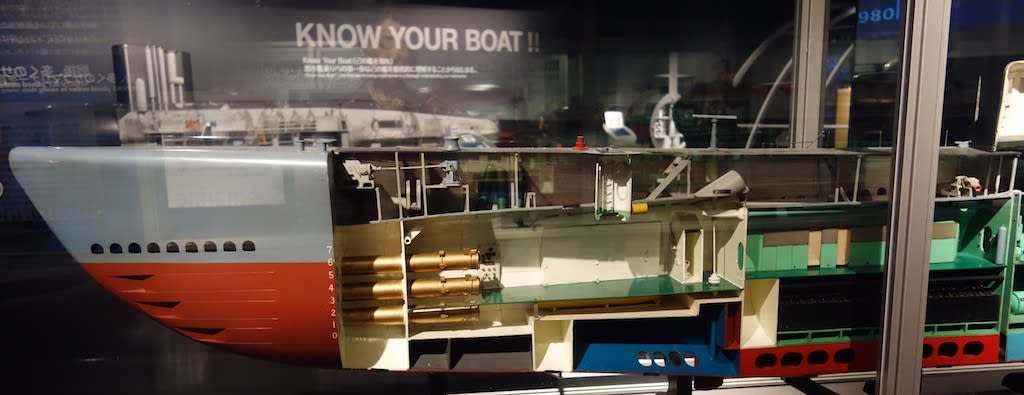

中央に大きな「くろしお」の模型があります。

アメリカから譲渡されたガトー級潜水艦とはいえ、海自のサブマリナーの

出発点だったのですから、特別な意味を持つのでしょう。

中央には大きな潜水艦「くろしお」の模型があります。

自衛隊の潜水艦運用の歴史が、海軍時代からは一旦途切れ、この「くろしお」から

始まったらしいことがわかったのも今回の見学の大きな収穫だったと思います。

その理由は後述します。

「くろしお」は戦後の海上自衛隊がアメリカから初めて貸与された潜水艦で、

元々は「ミンゴ」SS-261 というガトー級の米潜でした。

呉に停泊する「くろしお」の横にいる艦番号401番は初代「ちはや」です。

潜水艦第一号を手に入れると同時に、海自は潜水艦救難艦の建造を始めました。

「ちはや」が就役した時にはまだ国産艦第一号の「おやしお」は建造中で、海自は

潜水艦1、潜水艦救難艦1

のマンツーマン?体制だった頃があったのです。

これは「ちはや」就役後の1961年頃に撮られたものでしょう。

1955年、「ミンゴ」改め「くろしお」がアメリカから引き渡されました。

「ミンゴ」は1942年に就役し、戦時中はセレベスや南シナ海で日本の艦船を

少なくとも数隻魚雷で沈没させている潜水艦でした。

しかし1954年に海上自衛隊は警備隊として発足してから以降、

シーレーンの哨戒の必要性に備えるために、何度も米潜水艦を借りていたので、

実のところこれが「初めての”かつての敵艦”」というわけではありません。

借りてばかりでは訓練がうまくいかないので、一つ譲ってはくれまいか、

と頼んだのは自衛隊側で、その際スノーケル装備艦を希望したのだそうですが、

アメリカは、古い潜水艦を押し付けたかったので(多分)

「訓練用なら別にスノーケルなんていらなくね?」

と言い放ち、結局「ミンゴ」が貸与されることになったということです。

写真に写っているのは、初代乗組員たち。

「くろしお」に乗組む前に、森永正彦一佐以下幹部10名、海曹士72名は、

アメリカのコネチカット州ニューロンドンのグロトンにある潜水艦学校に

(わたしが昨年夏見学して来たところです)留学し、操艦や非常時の脱出法などを

学んで潜水艦勤務適格資格を取りました。

その後一行はカリフォルニアのサンディエゴで「くろしお」を受け取り、

さらにそこで1ヶ月半の操艦訓練を受けてから横須賀に回航して来たそうです。

この写真はサンディエゴでの貸与式典で自衛艦旗が「くろしお」に揚がった瞬間。

ちなみに「くろしお」初代艦長森永正彦氏は、海軍兵学校59期卒。

同期に相生高秀、新郷英城、吉田俊雄、中村虎彦、友永丈市大佐がいます。

森永一佐はその後海将まで昇任し、大湊、呉地方総監、幹部学校校長を歴任しました。

ところで「くろしお」のもう一つの余談ですが、ここでもご紹介した映画

覚えていらっしゃいます?

池部良が最高に渋い潜水艦長を演じたあの映画ですが、あれ、実は

「くろしお」の中で撮られたらしいんですよ。

それから

『太平洋の翼』

にも使われた(多分佐藤充演じる矢野大尉が脱出するシーン)そうです。

つまりどちらも海軍を描きながらガトー級を使って撮影されたということになります。

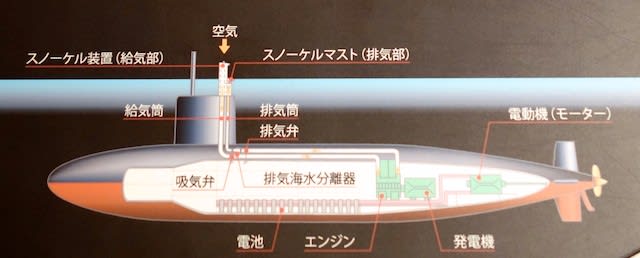

さて、日本側が欲しいというもアメリカからはもらえなかったスノーケルとは。

「ミンゴ」は対戦中に建造された潜水艦なので、バッテリーの充電には

浮上しないといけませんでした。

潜水艦にとって浮上は最も身を危険にさらすことになります。

というわけで、それをできるだけ少なくするための仕組みが考えられました。

スノーケル装置を最初に考えたのは案の定ドイツ海軍です。

空気を必要とするのはすなわち最低限充電のためだけなので、

海中に沈んだままスノーケルだけを海面にちょこっと出して、

こっそり吸気と排気を行い、充電が済んだらスノーケルを引っ込めて

また沈んでしまえばいいという大変画期的なものでした。

しかし、スノーケルそのものがレーダーで発見されること、

海面に出たスノーケルが航跡を描くことから、航空機に発見されることもあり、

これを採用したからといってドイツの戦艦に被害がなくなるわけではなかったようです。

アメリカが日本にこれを貸与した1955年というと、原子力潜水艦「ノーチラス」が

就役してもう1年経った頃で、アメリカとしてはそちらに舵を切っていたため、

スノーケル式の潜水艦など開発もしていなかったのでしょう。

つまり以上のことを考えると日本側の要請とは、

「(今後原潜に替えていくのだろうから)いらなくなったスノーケル式のものを貸してくれ」

という意味だったのかもしれませんが、米海軍もそこまで気前良くはなかったのです。

日本軍とガチで戦った軍人がまだ米海軍内にもゴロゴロしてたでしょうしね。

ところで皆さん、魚雷を撃つ時、水上艦が「テーっ!」なのに対し、

潜水艦は「ファイアー!」なのはご存知でしょうか。

わたしはこのことを実は当ブログコメント欄で初めて知ったのですが、

それを教えてくれた方によると、海軍時代からの伝統、

「撃てい」(射ていかな)から、今でも「テー」を使っている水上艦の人たちは

「その掛け声ででないと力が入らない」という感覚になっているため、

潜水艦だけが「ファイアー!」で発射するのを

「あれは違うだろ」

と内心思っているらしいのです。

「ミンゴ」改め「くろしお」の乗組が決まった82名のサブマリナーは

グロトンの潜水艦学校に半年留学し、さらにはサンディエゴで

「くろしお」を引き渡されてからも、アメリカ海軍で操艦訓練を受けています。

この話をこの博物館の展示によって知ったとき、海自の潜水艦の掛け声が

「ファイアー!」

であるわけが氷解しました。

つまり、海自が戦後に持った初めての潜水艦、「くろしお」の森永一佐以下乗員たちは

グロトンでサブマリナー教育を受けた際、用語を全て英語で叩き込まれたわけです。

もちろんその後、日本語に変えるべきところは変わっていったのでしょうが、

「ファイアー!」だけは連綿と伝承され、こんにちに至っているというわけです。

潜水艦博物館を見学するためにグロトンに車で向かっていたとき、

わたしは高速道路の脇に

「グロトンー潜水艦のふるさと(ホームタウン)」

と大きな看板が出ているのを目撃しました。

ここにある潜水艦専門建造会社のゼネラル・ダイナミクス・エレクトリックボート社からは

この「ミンゴ」始め数々の潜水艦が世に送り出されていますし、

アメリカ海軍のサブマリナーは必ずここで初級教育を始め、

自衛隊の「潜訓」のように、何度も訓練のために帰っていく場所、つまり

サブマリナーの故郷でもあるわけです。

それでいうと、海上自衛隊の潜水艦隊のルーツは、実は

「アメリカのグロトンにある」という言い方もできるのかもしれません。

異論は認めます(笑)

基地内ではないので、まわりにフェンスはなく、うしろはサンディエゴ基地司令(Commander Naval Base San Diego)の庁舎ビルです。自衛隊の遠洋航海部隊もここに着きます。

全く余談ですが、基地は本土側(Naval Base San Diego。通称32nd Street)と対岸のColonado Island側(Naval Air Station North Island)に分かれています。

派米訓練では、艦艇は32nd Streetに、航空部隊はNorth Islandに来ます。North Islandの基地の外は高級住宅街なので出歩いても全く問題はありませんが、32nd Streetのすぐ外は徒歩だと危険で要注意。行き来するのは「絶対に」クルマがお勧めです。

遠洋航海部隊が着く岸壁はダウンタウンが徒歩圏内の一等地で、東京で言えば晴海ふ頭みたいな場所です。

32nd Streetもまわりは治安が悪くなってしまいましたが、正門がInterstate 15の起点なので、映画「トップガン」に登場するミラマー基地、ラスベガスやソルトレイクシティを経由して、カナダまで行けます。海軍はいいところを押さえてます。

アメリカから導入した武器は、訓練一式、米海軍から受けるので、どうしても号令は和洋折衷になります。今はタッチパネル操作でレーダーの探知目標に砲やミサイルを割り当てます。その時には米海軍と同じ言い方で「アサイン」と言って「ファイヤー」と同じく英語ですが、タッチパネルになる前は「方位盤(レーダーのこと)に換え」と日本語でした。ただ、発砲(発射)はやっぱり「撃てぃ」です。

今はほとんどの船がVLSになりましたが、その前のターター艦(残るは「はたかぜ」「しまかぜ」のみ)では一々、ミサイルを装てんしますが、一つの目標に続けて二発撃つ時は「連続発射」と日本語ではなく「Dual Salvo」(デュアルサルボ)と英語です。あんまり潜水艦の「ファイヤー」をなんだかなぁとは言えません。

「ゆり」型警備艇300トン

第2次世界大戦中建造の米海軍LSSL大型上陸支援艇を53隻貸与されて警備艇として使用しましたが早期に返還、23隻が供与され支援船となり、練習、魚雷揚収等に使用されましたので、写真に写っているのは呉配属の特務船「すいれん」か「いそぎく」かな?

「くろしお」模型右舷全部

耐圧殼の上、上部構造物内

前部ハッチ昇降筒と魚雷搭載口の間に耐圧殼上の降りる階段がついています。

魚雷発射管のある位置の耐圧殼の上に潜舵の格納、張り出し装置か揚錨機かが写っています。

前部発射管室の後ろが居住区ですがその甲板は少し上げて下が全部電池室となっています。

発射管室の下青く塗ってある区画は前部ツリムタンクかな?でも船底に穴が4つ見えるのでバラストタンクかなと思われますがメインバラストタンクはサドルタンクとなっているはず。

あれソーナー区画が見えない。

船首部の穴は空気抜きのフリーフラッドホール。早く空気が抜けるけど水の流れで音がすると思われますが、後知恵でこの時代はこれでも良かったのでしょう。

ハッキリした写真なので色々分かって楽しいです。

ただ悲しいのはシュノーケルのない潜水艦に大活躍された歴史です。

200隻近いガトー級は途中船殻を高張力鋼に替え、安全潜航深度が91mから122mとなった改正くらいで大量生産されたのに、日本海軍は全潜水艦数がガトー級よりも少ないのに種類が多く、第6艦隊が艦長等の意見を取り上げず使用を誤った事です。

潜水艦自体も音が大きく、中型戦時用として呂33を昭和10年に建造しておきながら呂35が昭和18年完成となるなど一貫性がない施策が多すぎました。

光人社「写真の日本の軍艦第12巻潜水艦」、海人社「世界の艦船」参照

昭和36年5月31日撮影 呉に停泊する「くろしお」猪飼和雄

日本海軍潜水艦について

光人社「写真の日本の軍艦第12巻潜水艦」、KKベストセラーズ刊「写真・太平洋戦争の日本軍艦」、海人社「世界の艦船」から

甲標的、蛟龍等を除き大東亜戦争を39種類179隻で戦いました。

ドイツ、アメリカに比べなんと種類の多いことでしょう。

譲渡及び戦利艦7種8隻をのぞいても171隻で32種類あり、軍縮条約から脱した後も型式が多く、戦時下でも無統制に各方面の要望を入れ、限られた資材と労力を戦力化すると言う戦時の考えを誤った事でした。

建造施策を頻繁に変更すれば工事に停滞と無駄を生じ、大型潜水艦建造優先で数多くいる戦時に貢献出来なかったことは頻繁な位置移動指示、物資輸送使用、通商破壊戦に僅か小隻数しか投入しなかった等作戦面も合わせ用兵の悪さは戦訓としなければならないと思います。

品質管理との考えがない時代ですが、溶接技術の進歩、ブロック建造を取り入れられ、機関、武器等の取り付け工程を上手く管理出来れば、潜水艦でも数か月で建造可能だったと思います。

レーダー等も産軍学の連携を上手くやれば、米軍のように早く、大量に射撃指揮装置まで組み込む事は出来なかったとしても相応の武器までにはなったのではないかと考えます。

馬鹿な左巻きが騒ぐでしょうが、平時から、艦艇の急速建造や用船、船団の組ませ方等研究しておく必要があります。

呂33を何度も取り上げますが戦時急造量産型として試作し、良好な結果でありながら、呂35は艦隊随伴能力を高めるとして変更し、93隻建造を決めていながら、施策変更と大型艦優先で18隻しか建造出来なかった。

決めたら能力アップはあったとしても、大きな型式の変更はせず、量産体制を維持すれば相当な戦力となったと思います。

図面改正、資材手配等で戦時の貴重な時間があっと言う間に数か月浪費となります。

平時でもこの教訓はいたるところにあります。

用兵者の考え、我慢等でまた違った展開となったのではと技術屋の端くれとして思います。

森永正彦氏は、齋藤寛『鉄の棺』(光人社NF文庫)で、イ56潜水艦長としてアメリカ空母に雷撃を敢行し、アメリカ駆逐艦3隻による徹底的な制圧を潜り抜けて生還した艦長ですね。

森永氏も齋藤氏も故人となられましたが、生きるか死ぬかの境目に立った帝国海軍潜水艦の中の様子を克明に書き残して下さったことは実に有難く、尊いことです。

わたし、「鉄の棺」読んだはずなんですが、すっかりこの時には記憶になく、

あの内容と結びつけることをせずにこの項を書いてしまいました。

もう一度顔を洗って読み直してきます・・。

戦争末期、海軍の中ですら物資が不足している状況の中でも、潜水艦部隊には希望する物資がいくらでも補給された、そしてほとんどの潜水艦が帰ってこなかった・・・

「鉄の棺」、何回読んでも素晴らしい本です。