護衛艦「ふゆづき」の引渡式および自衛艦旗授与式のために行った

岡山県玉野にある三井造船本社には、いかにも戦前からあるらしい

古めかしい二階建てと、これも当時は超モダンであったに違いない

洋風建築の社屋があり、こちらでは祝賀記念パーティが行われました。

祝賀会場が行われた建物。

右手にちらっと写っている、昔の田舎の小学校みたいなのが

我々の控え室があったところです。

その様子を微に入り細に入り出された料理から出席者の経歴まで(笑)

お伝えして来たわけですが、こちらの建物の二階にある

「三井造船資料室」

を見学したことをまだお話ししていません。

ここは招待者の中でも特別とでもいうべき上客のための控え室で、

本来ならわたしごときが立ち入ることは決してなかったのですが、

いろいろあって(笑)ここで始まりを待っている間、三井造船の社員から

「我が社の資料室もどうぞご覧下さい」

という案内があり、喜び勇んで見学してきました。

資料室は二部屋続きの小さなもので、おそらく全員が行ったら

大変なことになっていたと思いますが、こういう式典に来るような人は

何度もここに着ていて一度は観ているのか、あまり人はいませんでした。

わたしの恩人である同行のI氏も見学辞退したため、一人でやってきました。

鵜飼宗平氏。

インターネットで産業新聞の記事を探していてわかったのですが、

三井物産が大正6年創立した造船部門を分離して、当初は東洋造船株式会社という

仮称であった「玉造船所」という新会社を設立した際、

三井物産の造船部長であった鵜飼氏は、新会社の常務として就任しています。

元来三井物産造船部は、船舶の建造並に修繕を専門の事業として設立されました。

その種類は貨物船に限られていたのですが、昭和になってから海軍からの注文が増え、

社外からの注文も殺到しだしました。

三井物産本来の事業である貿易業とは別個の色彩を帯びて来たことと、

将来造船所の拡充を図るためには、単独の造船会社として取扱うのが好都合だったので、

造船部独立の実現を急ぐこととなったのです。

物産の部長から役員としての新会社への引き抜き。

創業者ではなく叩き上げです。

おそらくハンパなく「デキる男」だったのに違いありません。

川村貞次郎氏。

三井物産の船舶部門は御用船を製造していましたが、第一次大戦の勃発とともに

船腹がいよいよ不足し、修理工事さえ船主の意に任せない状況になってきました。

そこで造船部の新設を提議したのが船舶部長川村貞次郎です。

当初の社名が「玉造船所」というのは、昔ここの地名は「玉野」ではなく

「岡山県宇野湾大字玉」つまり「玉」だったからみたいです。

「玉」が言い難く不便なので「玉野」に変わったのでしょうか。

お二人とも資料室にブロンズ像があるくらいですので、つまり新会社としての

三井造船の「創立メンバー」だったってことでよろしいでしょうか。

資料室といっても、当時の写真とパンフレット、せいぜいいくつかの模型、

という最小限の展示だったりするのですが、

わたしが個人的に盛り上がった?のがまずこの銘板。

「せとゆき」DD131の士官室にあったものです。

「せとゆき」は1986年に就役し第2護衛隊群に配属された護衛艦でしたが、

2012年に練習艦に種別変更され、練習艦としては自衛隊初となる女性が

2014年4月現在も艦長を務めているフネです。

東良子艦長は防衛大学校の40期で、つまり防大が採用した

女子学生1期

の卒業です。

このフネの「初めて」はそれだけでなく、護衛艦時代の1999年には、

「しらね」「とね」と共に東シナ海において初の

「日韓共同訓練」

を行っていますし、2010年には和歌山県串本沖での

「エルトゥールル号遭難120周年」

では洋上での追悼式を行う艦船となりました。

このときに在日本・トルコ大使、トルコ軍楽隊、寛仁親王夫妻、

県知事や串本町長などが乗艦し、戦後の自衛艦としては

皇室・対外王室の初のお召し艦となりました。

そんな功績のおかげかどうかはわかりませんが、竣工30年を経て本来なら

そろそろ引退となる老齢艦なのですが、平成23年度予算において

5年間の延命予算が要求され、現在に至ります。

この士官室銘板は、平成23年、練習艦に改修された際、防衛省から

「せとゆき」が建造された三井造船に

「里帰り寄贈」

されたものです。

練習艦となった時点で「せとゆき」は艦番号が

TVー3518

と変わりましたから、銘板も用済みとなったのです。

しかしこの「士官室」という言葉。

「士官」という言葉は直接階級を表す言葉からは消えましたが、

「当直士官」「士官室」、こんな形で現在も残っているのですね。

「士官」ファンのエリス中尉としては嬉しい限りです。

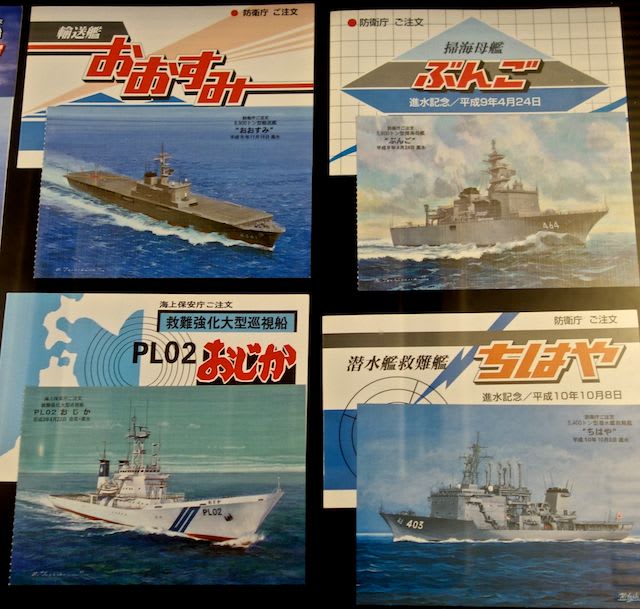

三井造船が手がけた護衛艦、海保艦のパンフレットが飾ってありました。

「おおすみ」「ぶんご」「ちはや」そして「おじか」。

いずれも平成の建造艦で「おおすみ」は平成8年、「おじか」は平成3年就役です。

平成になってから制作されたにしてはパンフレットがイラストのため昭和テイストですが、

いずれも建造中に制作するため艦の姿が「想像絵図」にならざるを得ないのでしょう。

これは三井物産の船舶部門が初めて大正6年(1917)建造した

1番艦で、木造の貨物船「海正丸」。

児島郡宇野村(現宇野)の仮工場で操業を開始した三井物産造船部ですが、

当時は鋼材が暴騰しており、やむなく木造船建造に着手したのでした。

写真は進水式の様子で、舳先の前にやぐらを組んで、まるで地鎮祭のように

榊を張った祝詞台をわざわざ作っているあたりに時代を感じます。

進水式の進行は、まず命名式が行われた後、支綱切断の儀式を行います。

この支綱はくす玉とシャンパンなどに繋がれているのですが、本船では

シャンパンなどと云う洒落たものが使われたかどうかはわかりません。

おそらく清酒だったのではないでしょうか。

酒瓶などが船体に叩きつけられると同時に、船名を覆っていた幕が外れ、

くす玉が割られると同時に、船は進水台を滑り(またはドックに注水し)降ります。

このとき、進水式に参加した方の話を聞いたのですが「ふゆづき」が

進水していくとき、雷鳴のような凄まじい轟音がしたそうです。

一度聞いてみたいなあ。

進水式で支綱切断の時に使われる斧と鎚がここに飾られていました。

これらはその艦船ごとに新しく作られます。

画像は銀の斧と鎚ですが、これは日本独自のものなのだそうです。

銀の斧は古くから悪魔を振り払うといわれている縁起物で、

斧の刃の左側は通常3本の溝が掘られ、これは三貴子、

(みはしらのうずのみこ:アマテラス・ツクヨミ・スサノオ)

右には四天王を表す4本の溝が掘られます。

この斧は右面を見せているので、ちゃんと溝が4本掘られているのにご注目。

これは本物ではなくレプリカだと言うことです。

何となれば、実際に使われた後は支線を切断した者(女性)が記念に貰うらしく、

同行のIさんは

「家内が何度もやったのでうちには斧がいくつもあって(困る)」

とぼやいていました。

まあ、飾っておくものでもないし、かといってヤフオクにも出せないし。

それを聞いたときに「なんてうらやましい」と一瞬思いましたが、

よく考えたら物置の肥やしにするだけですね。

進水式の支鋼カット、一生に一度くらいやってみたい気もするけど。

この鎚が日本で初めて使われたのは1891年、巡洋艦「橋立」の進水式のことです。

右上が「海正丸」の進水式記念絵はがき。

岡山で進水式が行われること自体が初めてだったので、駅から港まで、

見物の人が詰めかける大騒ぎになったそうです。

その左は1952年に行われた「青葉山丸」(あおばさんまる)

の進水式のくす玉が割れる瞬間。

青葉山丸は、欧州航路参入への布石として行われた

東回り世界一周線に就航した三井船舶のAクラスボートのひとつです。

高速貨物船「報国丸」。

戦時徴用船、という響きだけで、その壮絶な運命について調べ、

「沈み往く戦時徴用船」というエントリで戦争画の模写までしてしまった

エリス中尉としては、もう胸が苦しくなってしまうのですが、この「報国丸」は、

大阪商船が南アフリカ航路の開設に伴って就航させた貨物船で、

優秀船舶建造助成施設の適用を受けて建造されました。

建造前にすでに有事の徴用を予定された船であり、建造直後から

海軍軍に徴用され、就航していました。

この船が普通の徴用船と少し違っていたのは、三菱造船所で改装されて

特設巡洋艦として生まれ変わり、姉妹船である「愛国丸」とともに

燃料や魚雷を潜水艦へ補給するための設備を設け、その改装期間中に

主砲を3年式14cm単装砲に換装していたことです。

姉妹は連合艦隊第24戦隊(その後第6戦隊)に編入され、通商破壊活動

( 戦時に、通商物資や人を乗せた商船を攻撃することによって、

海運による物資の輸送を妨害すること)に従事しましたが、

「報国丸」の方は1942年、インド洋で敵艦の砲撃を受けて炎上、沈没しました。

このとき「報国丸」の救助に向かった「愛国丸」は、1944年、トラックで

米軍艦載機の攻撃により戦没しています。

右上は「第16号掃海艇進水記念絵はがき」。

掃海艇は全て艦名が番号でさすがに「艦これ」に登場しようがないみたいですが、

同型艦を4隻持つ「第13号型掃海艇」の4番艦にあたります。

昭和6年度のマル1計画(海軍軍備計画で、最上型、初春型、伊6など建造)

で建造された掃海艇で、第13号型の4隻はいずれも戦没。

第16号掃海艇は1943年、マカッサル沖で航空機の攻撃によって沈没しました。

左は「軍艦占守」(しむしゅ)の進水記念絵はがき。

昭和14年12月13日の日付があります。

「占守」は「占守型海防艦」の1番艦で、千島列島北東端の島、

占守島(しゅむしゅとう)

に由来します。

「しゅむしゅ」は発音し難いと思ったのか「しむしゅ」にしたようですが、

こちらも大概ですね(笑) (占守)

(占守)

昭和初期、オホーツク海など日本の北方海域においては、

ソ連と日本との間で、漁業紛争がたびたび起こっていました。

そのため、日本海軍は漁業保護用に駆逐艦を派遣していましたが、

高コストであることと耐寒装備がなかったため、

漁業保護用に運用するために新たに建造したのが「占守型海防艦」です。

ソ連の警備艦艇と交渉を行うことも考慮し、小型艦であるにもかかわらず

菊の紋章が与えられた立派な「軍艦」でした。

軍艦ではありましたが、通例艦政本部が行うはずの設計は、三菱重工が行っています。

三菱の技師たちは「軍艦建造」に(おそらく)湧き立ち、意気込んで、

「占守」型はその設計に渾身のオリジナリティを求めたために、

生産工程が非常に多く、大量生産のできない仕様となってしまいました。

技術者魂がつい炸裂したってわけですか。

わかるぞ三菱の人。

ところで、この小さな海防艦(基準排水量860t)ですが、わたくし個人的に

「海軍のまるゆ」

とこっそりあだ名をつけているのです。

なぜかって?

建造が艦政本部でなく民間で行われたため、海軍内での知名度が低く、

たとえばこの「占守」は1940年には竣工されているというのに、

大東亜戦争勃発後もその存在が全く知られていませんでした。

艦体は小さくてもちゃんと菊の御紋を頂いており、しかも艦長には

大佐か中佐が任命されていたというのに、です。

現在の自衛隊の規範に照らしてみても、中佐はともかく大佐は

大きな艦の艦長になるのが普通です。

旧海軍では巡洋艦(軽巡・重巡)以上の艦長、戦艦、空母艦長は大佐です。

戦艦「大和」と「武蔵」は少将が艦長を務めていますが、

これは大和級戦艦の規模が「超弩級」であったということでもあります。

駆逐艦の艦長なら少佐あるいは中佐が普通でした。

つまり「占守」の

「排水量に対する 軍艦としての地位の高さの費用対効果」(?)

は、おそらくコストパフォーマンスとしては海軍一、

勿論それだけは「大和」級よりも上であったことになります。

大和=64000t=少将

占守=860t=大佐(最高)

基準排水量1/74に対し、階級の違い、たった一階級。

すごい。凄いぞ海防艦占守。

ああそれなのに、知名度がないことと艦体の小ささが仇となり、

出会った駆逐艦や掃海艇や水雷艇側から欠礼されることもしばしばだったとか。

ね?まるゆでしょ?

さすがに攻撃されたり体当たりされたりはしなかったみたいですが。

さて、そこで最後にわたしの大好きな「占守型」の「まるゆ」的エピソードを

ご紹介しようと思います。

昭和17年。

占守型海防艦の2番艦である「国後」が北千島の基地に入港した際、

在泊中だった駆逐艦子日(ねのひ)から

「貴艦ハナニユエ本艦に敬礼サレザルヤ」

との信号を受けました。

水戸黄門で一般人にジジイ呼ばわりされる水戸光圀公の図ですね。

ラスト5分で繰り出されるあのドラマにおける「葵の印籠」が、

この場合は舳先の「菊の御紋」であったわけです。

「国後」艦長の北村富美雄中佐(当時)は

「控えおろう!この御紋が目に入らぬか!」

・・・・・・・じゃなくて、たった一言、

「ワレ国後ナリ」

と返信しました。

そこで艦種を調べた「子日」艦長以下幹部、

「ちょwww『国後』って軍艦?」

「艦長中佐か大佐www草生やしていいですか」

「艦長!舳先に菊の御紋が!」

「\(^o^)/オワタ」

「子日」艦長、慌てて内火艇で謝りに向かいました。

当時、子日艦長の階級は少佐だったのです。

(もっとも「占守」の軍艦類別は17年7月に解かれましたから、

このエピソードはそれ以前の話であろうと思われます)

「占守型」の4艦のうち、やはりこの玉野で建造された「石垣」以外は

戦没を逃れ、終戦後まで生き残りました。

「占守」はソ連に賠償艦として引き渡され、「八丈」は戦後解体処分。

このエピソードの「国後」は復員船として使われましたが、

任務途中で座礁したため、戦後わずか1年で解体されました。

三井造船資料室シリーズ、続きます。

図面を見て完成後を想像して書いているので、書ける画家が数人しかいません。当然、元造船関係者。皆さんご高齢で、そのため「昭和レトロ」なんだと思います。

「我、占守」

海軍は艦番号を付けなかったので、こうなったんですね。船の数が自衛隊より圧倒的に多かったこともあると思います。

レイテ海戦等、彼我の参加隻数が多く、入り乱れてしまった海戦では敵味方識別に発光信号で「誰か誰か」をよくやっています。すぐに「我、占守」と返って来たら友軍ですが、弾が返って来ることもあったんじゃないでしょうか。

昔もあったのかもしれませんが、今は艦橋には艦長名簿があります。行き交う護衛艦(自衛艦)を見掛けたら、艦番号で艦名を確認し、名簿で艦長が自分より先任かどうかを確認します。きちんと敬礼しないと今でも後でチクチク言う艦長はいます(笑)

小林多喜二の「蟹工船」でもロシアの漁船を蹴散らす海防艦が登場します。境界線を越境して来るロシア漁船は威嚇射撃で追い払っていたようです。

明文規定はないのですが、軍人は大佐以上が国家を代表する立場という各国間での暗黙の了解事項があります。

今は、同じようなことが南西海域で起こっている訳ですが、基本は「こういう状況ではどういう対応をしてよい。よくない」というルールがあって、そのルールの下で細部は艦長の判断に任されていますが、衛星通信があるので、独断じゃやばいんじゃないかなという時にはきちんと上の了解を取っているようです。そのため、中佐(二佐)の艦長もいます。

対応を誤れば「高陞号事件」のように戦争を招き兼ねません。そのため、某大では国際法の授業があり、海上要員には必須でした。もう三十年以上になるので、名前も忘れてしまいましたが、非常に熱心な先生で時々試験があり、点数が足りないと夜間まで補講をやって下さいました。

ソ連がアフガニスタンに侵攻した頃、冷戦たけなわでまさか海上自衛隊で国際法の知識が必要になるなんて予想もつかない頃でした。あの先生は熱心だっただけでなく、先が読めたんだなと改めて思いました。

三井造船所と「占守型」海防艦の解説ありがとうございます。現在伝記作成中の方が石垣に乗り組みの時期があり、建造が玉野ということは知っていましたが、このブログを読んで、また当時の景色が広がり大変参考になりました。御礼申し上げます。

占守型4隻は海軍初の新海防艦でした。

昭和初期まで海防艦は古くなった戦艦、装甲艦、巡洋艦などを区分することが通例でしたが、昭和6年ロンドン条約の制限外艦艇として1,200t型海防艦の要求をしました。

当時北方警備に当たっていた駆逐艦の代用として駆逐艦不足を補うことと駆逐艦が北方警備に適さないためでした。

昭和6年、8年と要求しますが予算不足で不成立となり、昭和12年3度目の要求で認められましたが戦艦大和型の予算に一部流用するための水増しで実際は900tでした。12.7㎝連装高角砲2基も12㎝単装平射砲2基となりました。

エリス中尉の本文にあるとおり艦政本部が多忙なため三菱の艦艇設計課に設計発注されましたが艦本側は条約の制約もないのでできるだけ簡単な構造とすることとしていましたが三菱側に伝わらず、旧海軍経験者もおり、海軍からの最初の設計受注で完成した設計は構造、艤装とも非常に凝ったものとなり、工数も多く、後に有事の護衛艦のプロトタイプとなったことが大きな問題となってしまいました。

昭和13年11月29日第1艦占守が三井造船玉野造船所で起工されました。15年6月30日竣工。

第2艦国後昭和15年11月3日日本鋼管で竣工。第3艦八丈昭和16年3月31日佐世保工廠で竣工。第4艦石垣昭和16年2月15日三井玉野で竣工。石垣のみ昭和19年5月31日松輪島西方で米潜水艦ハーリングの雷撃で戦没。

三井造船ですが会社案内によれば

1917年大正6年三井物産㈱造船部として創業、1937年昭和12年三井物産㈱から分離独立、株式会社弾造船所を設立、1942年昭和17年社名を三井造船株式会社と改称となっております。

なお再三コメントさせて頂きましたが本年造船から撤退、10月艦艇関連事業を三菱重工に譲渡となる予定です。

なお玉野の造船関連施設は三菱重工に貸与となり、1926年大正15年デンマークB&W社と舶用デイーゼル機関に関して技術提携して以来の機械部門が玉野で存続されますがこれとても昨今の環境に対するクリーンエンジンへの対応を強いられ難しい事業とも思います。

三菱重工も長崎の香焼工場の売却もあり、川崎重工の坂出工場も水素事業へと日本のAクラス造船所は軒並み縮小で日本一の造船所である今治造船が他造船所を吸収していますが中国、韓国に大きく水をあけられています。

水上艦艇建造は三菱重工と、日立造船と日本鋼管と住友重機械工業の造船部門を吸収した石川島播磨のJMUの2社体制となってしまいます。令和3年までの自衛艦建造計画ではFFMが三菱重工でMSOをJMUで今後がどのようになるのでしょうか?

新聞報道では今後も防衛予算増額は望めないとのことで艦艇の新陳代謝もままならず、造船所も衰退では?

参照光人社「日本海軍艦艇写真集 海防艦・水雷艇」

余分ですが1940年児島郡宇野町と日比町が合併し市になる時、日比町の中心地玉と宇野の野を取って玉野としたとあります。