夕暮れクルーズに参加した日、時間を潰すために又しても大和ミュージアムに行きました。

その少し前、高松の「ぶんご」艦上レセプションでご挨拶した、

「呉観光特使」(だっけ)である伊藤元呉地方総監にいただいた名刺には、

一回に限り大和ミュージアムの無料パスがついていましたので、

これを使うことにしたのです。

まずはいつ行っても誰もいない「大和ミュージアムプリクラ」で写真を撮りました。

なんと、前回からしばらく来ないうちに自衛隊バージョンができていました。

「いせ」が呉に定係だった頃に企画されたらしいです。

いやー、先日佐世保に行くのをお見送りしたとこなんですよね、

ということでまずこれを一枚。

もう少し早くこんなのがあるのを知っていたら、「いせ」のみなさんに

教えて差し上げたんですが。

乗員ならこのプリクラ撮ってみたいと思うよね?・・思わない?

ヘリ着陸バージョンもあります。

せっかく『JMSDF』の文字があるので、再び海軍式敬礼に挑戦してみました。

前に大和をバックに撮った敬礼は、元自からダメ出しされてしまいましたので。

肘の角度に注意をしてみましたが、こうしてみると手首が曲がってますなあ。

いつのまにか手のひらが外向きになってるし。

毎日のように敬礼している自衛官は案外写真に撮ると崩した敬礼になってますが、

それでもやっぱり素人とはどこか違うんだよなあ。

あ、親指も離れてちゃダメなのか。

なかなかちゃんとした敬礼って難しいものです。

プリクラで散々遊んだ後には、デッキに出てみました。

しかし「てつのくじら」の大きさは、後ろの資料館とほぼ同じですね。

その後はミュージアムショップで売っているものを見たりしていたのですが、

ふとここにも垂れ幕が下がっている特別展、『「戦艦大和」潜水調査』を

まだ見ていなかったことに気がつきました。

次に来るときにはもう終わっているかもしれないし、ということで

料金を新たに払って、見学しておくことにしました。

大和ミュージアム館内展示は、写真を撮っていいものとダメなものが混在しています。

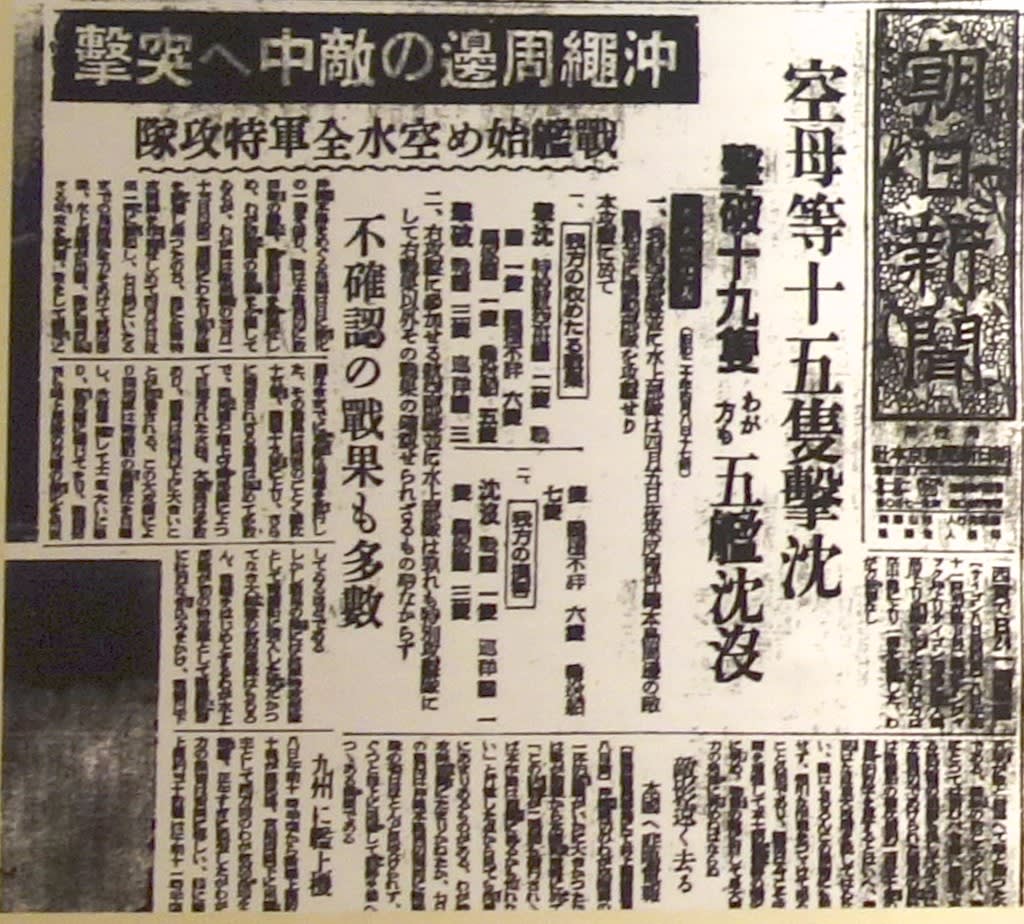

この新聞記事はパネルだから撮影可、ダメなものは個人名が入っている遺品などです。

それからこの特別展は室内全体がフラッシュ禁止になっていました。

展示の構成として、まず「大和」の存在が国民に明らかになったのは戦後だった、

という説明から始まっています。

この記事は沖縄特攻が行われたことを報じているわけですが、

「戦艦始め空海全軍特攻隊」

として、

(敵)空母等15隻撃沈 撃破19隻

我が方も5隻沈没

と案の定な大本営発表がそのまま記事になっています。

この新聞記事中、

「戦艦1隻 巡洋艦1隻 駆逐艦3隻」

とありますが、この「戦艦」が、他ならぬ「大和」のことでした。

坊ノ岬沖海戦における戦没艦は巡洋艦「矢矧」、

駆逐艦は「霞」「浜風」「朝霜」と「磯風」。

こちらの被害は駆逐艦を一隻サバを読んだだけでしたが、問題は戦果。

坊ノ岬沖海戦における実際のアメリカ軍の被害は

艦載機損失 10機

戦死 12名

だったんですからね・・・・。

実際の戦果艦載機10機に対して発表が空母等15隻撃沈って、あなた。

とにかく、国民は巨大戦艦「大和」が、この海戦で沈んだといことを

全く知らされないどころか、その存在すら認識しないまま敗戦を迎えたのでした。

昭和20年10月の毎日新聞記事より。

「怪物 6200トンの姿 壮烈に散華した「武蔵」「大和」

終戦直後から、「大和」のことが盛んに報じられるようになり、

人々はその威容と戦いぶりに今更のように熱狂したのでした。

敗戦のショックの中でも、世界最大の戦艦を日本が造っていたことと、

それが人知れず壮絶な特攻死を遂げていたことが、滅びの美学に熱狂する

日本人のメンタリティと、一種の判官贔屓から受け入れられたのでしょう。

その後、副電信士として「大和」に乗り組んでいた吉田満元少尉が、

「戦艦大和の最後」

を昭和27年に出版して、「大和」ブームに火がついたといわれます。

「大和」の沈没地点の捜索が始まったのは昭和53(1978)年、

昭和55年には潜水調査が初めて行われましたが、そのときには

写真撮影は行われませんでした。

その後 NHKを中心に「大和探索会」が発足し、昭和57年には

最初の海底の「大和」を写真に収めることに成功します。

その後「海の墓標委員会」として調査が繰り返され、

今回の海底探査は4回目となったそうです。

正確には、

昭和60(1985)年の調査=海の墓標委員会

平成11(1999)年の調査=大和プロジェクト’99

平成28(2016)年の調査=呉市

と調査の主体はその都度違う団体となっています。

このカタパルトの先端部は、平成11年の調査で写真に撮られたもの。

このときの調査結果は映画「男たちの大和」に反映されています。

このときに実地されたロボットアームを使った引き揚げによって

海底から持ち帰られた双眼鏡接眼部と高角砲の部材。

戦中期の日本には、538隻もの艦艇が存在していました。

それらの多くは沈んで、今でも海底に眠っている、というコーナー。

「長門」「陸奥」「武蔵」「信濃」

これらの軍艦も各沈没地点での存在が確認されています。

「武蔵」の存在はつい最近まで謎とされていたのですが、

マイクロソフトの共同創設者、ポール・アレン氏が発見して話題となりました。

この海底の「長門」は、最後まで航行可能な状態で終戦を迎えた戦艦ですが、

原爆実験の標的艦となり、ビキニ環礁で上下逆さまに沈んでいます。

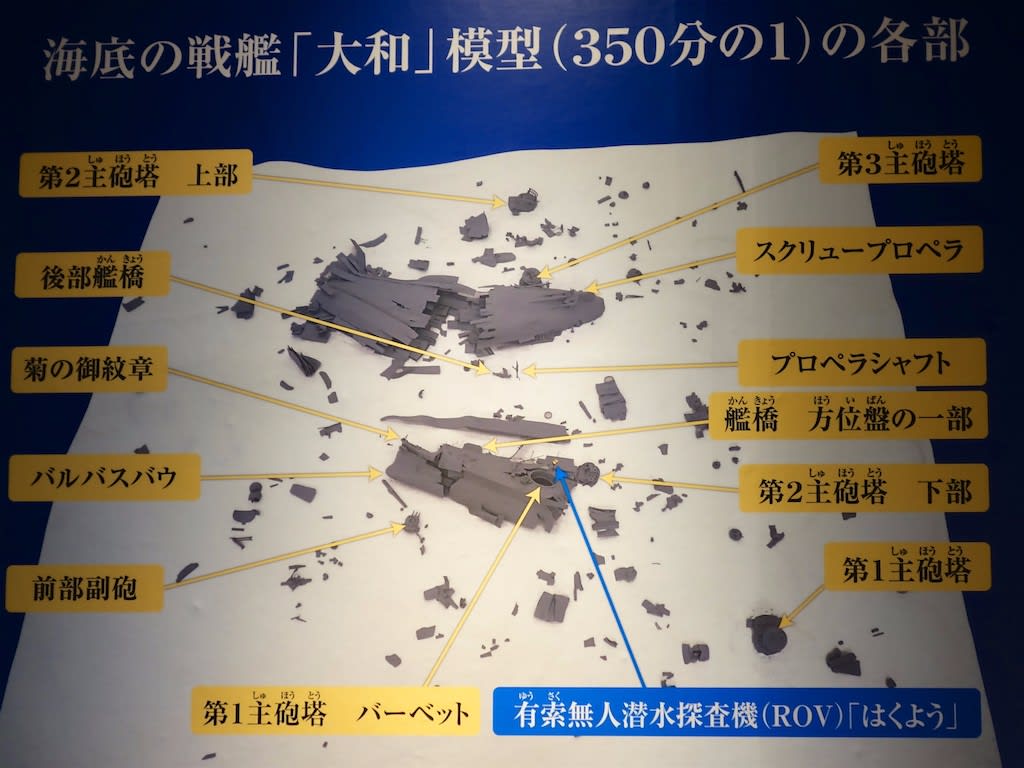

今回の呉市の調査で画期的だったのは、ドローンを使って撮影したことです。

これまでの調査では、有人潜水艇であったため、潜水時間が限られ、

調査範囲も「大和」沈没地点の一部でしたが、今回は長時間の潜水が可能になり、

「大和」艦体が散乱しているほぼ全域を調査することができたのです。

その結果をジオラマにしたのが、この展示。

その巨体が海底に激突したとき、凄まじい衝撃でほぼ真っ二つに折れた艦体は

ほぼ平行に並ぶように横たわっています。

海底に沈んでいる艦首部分の原寸大模型も展示されています。

今回調査の静止画、動画を元に3D画像を作成した上で製作されました。

判明していない部分については推測も交えているそうです。

この特別展が終わったら、常設展示されるものと思われます。

このときの調査で投入された無人潜水艦「はくよう」にはハイビジョンカメラが搭載され、

このような鮮明な画像が得られたのは大きな成果でした。

探照灯の実物大写真。

生存者の一人である副砲長の清水芳人少佐の証言コーナーがありました。

「『いよいよその時がきた。

日頃の鍛錬を十二分に発揮して戦勢を挽回する真の神風大和になりたい』

と淡々と述べた能村副長の言葉に、もはや惑う心は一つもなくなっていた」

「私は前檣楼の上部に区画された副砲指揮所にいて指揮していた」

「総員上甲板、という号令があったらしい。檣楼の者が下へ降りてゆく」

「足から腰、胸と水が上がってきてついに海面に取り残されてしまう。

そして赤い巨大な戦隊の上には小人のように乗組員が並んでいる」

「大和は一旦ちょっと吸い込まれたが、またすぐ浮かび上がった。

その周りにはいっぱいに大和乗員が泳いでいる。

そして一呼吸する間も無く、今度は異様なショックとともに

大和は強く深く吸い込まれていった」

「(浮かび上がった時)空気は暖かく甘い感じがした。

海面は真っ黒な重油で満ち、その上を火薬の燃え残りらしい火炎が走っていて

火傷しそうだった」

「いつのまにか木片につかまって呆然としている自分の姿を見出した。

三時間にわたる激烈な銭湯といい、最後の大爆発といい、その間にあって

どうして命を全うし得ただろうか」

「冬月が波を蹴立ててすぐそばの海面を南方さして過ぎ去っていく。

残存駆逐艦は作戦続行なのだろうか。我々はこれを、手を高く振って送った」

「大和」では伊藤整一第二艦隊司令長官(戦死後大将)、

有賀艦長(同中将)以下2740名が戦死。

生存者は269名または276名であったとされます。

「大和」関連の展示とは別に、零戦と潜航艇の展示室もあります。

愛知県の明治基地所属の零式艦上戦闘機六二型は、

エンジントラブルにより琵琶湖に不時着水していたものを

33年後の昭和53年に引き揚げられたものです。

軍港である呉ですが、防空のための「呉海軍航空隊」がありました。

特殊潜航艇の展示室には、昔来たときにNHKのドラマ、

「真珠湾からの帰還」で使われた潜航艇内部のセットが飾ってあったことがあります。

二人のご婦人が立っているところには「回天」に出撃を志望し、

特攻で亡くなった予備士官が叔父の経営するレコード会社でこっそり録音したという

最後のメッセージを再生して聴くことができるコーナーがあります。

「田舎は懐かしいなあ」

と始まり、

「往くぞ、やるぞ」

で終わる彼の声は、若々しく闊達で、死にゆく者の悲惨さは感じられず、

それが一層、初めて聴く者の胸を熱くせずにはいられません。

今回の「大和」模型は、艦載水上機を撮ってみました。

ところでこの搭載機も「大和」と共に海底に沈んだはずですが、今のところ

カタパルトは発見されても飛行機の残骸らしいものは発見されていないようです。

中望遠レンズを持っていたので、艦上の「大和」士官を写してみました。

後期の陸戦服ですね。

なぜか紅白のシマシマソックスを履いている防暑服の下士官。

えーと、・・・・・駐在さんかな?

プリクラの進化も含め、来るたびに新しい発見がある大和ミュージアムです。

航空機模型家の河合登喜夫氏(故人)作製の零式観測機の十分の一模型です。

重さは15キロ、大きさ1.1mの大作で息子さんからの寄付です。

零式観測機は三菱が5年かけて不具合を改正し、完成させた水上機の傑作機です。

最後の複葉機で、弾着観測、偵察が目的ですが優れた上昇力と格闘性能で戦闘機としても用いられ、しばしば敵戦闘機を撃墜しています。

また小型爆弾を搭載して対潜戦闘もこなしており活躍は目覚ましく、998機生産されました。

「大和」には本機を含めて偵察機等6機が搭載可能と言われていますが、最後の沖縄出撃に際し、全ての航空機は陸揚げされ、搭載されませんでした。

と言う事で残骸もありません。

要目

乗員2名、発動機(瑞星13)800馬力、全幅11.0m、全長9.50m、主翼面積29.54㎡、自重1,928kg、搭載量622kg、最大速度370km/h、上昇限度9,440m、7.7mm機銃2基、7.7m旋回機銃1基、爆弾60kg2個

参照光人社「日本軍用機写真総集」佐貫亦男監修

なお「てつのくじら館」ですが10年経過し、「あきしお」は今年3月再塗装され綺麗に輝いていますね。

史料館ですがドックの壁との想定で茶色に所々塩が乾いて白色となっているとされ「あきしお」が入渠中を表しています。

昭和60年の潜水調査の結果はテレビで観た記憶があります。艦首のフェアリーダーやボラードが写りました。ちょうど船に乗り出した頃で、出入港の配置が前甲板だったので、貝殻びっしりで海底に横たわるフェアリーダーは身近で生々しくショックでした。その時の記憶があり、未だに潜水調査の写真は見たくありません。

海底の大和。きれいに弾火薬庫(第一、第二主砲塔と第三主砲塔の下)で船体が分かれているんですね。悲しいです。

水上偵察機ですが、最後の出撃には搭載していなかったと思います。元来、偵察や砲戦の際の弾着観測のための機体なので、そういう場面が見込まれない最後の出撃では搭載しなかったのではないでしょうか。生還の見込みが少ない出撃で、船乗りではない搭乗員を無駄に死なせることはしなかったと思います。

敬礼は鏡を見ながら練習されるときれいになります。コツは;

・指の関節に心持ち力を入れてピンと伸ばす。

・手の平を肘と一直線に伸ばす。

・最初はゆっくり腕を上げ「敬礼」の位置に来た時に力を入れてピタッと停止させる。

最後が一番のポイントです。これに気を付けると動作に節度が出て来ます。ぜひお試し下さい(笑)

>しばしば敵機を撃墜

そうだったんですか。

「ゲタばき」(水上機のこと)で迎撃して撃墜されていった・・・

みたいな悲惨な話ばかり聞いていたので、そう聞くと少しほっとしますね。

「あきしお」は塗装されていたんですね。

去年の秋から何度も見ているのに今回お化粧直しに気がつきませんでした。

>「あきしお」入渠中を表して

なるほど!わかる人にはわかり、より一層楽しめると・・。

unknownさん

「大和」攻撃の時には結構な人数が降ろされたと聞きますね。

候補生や、年配の下士官で嫌がるのにもかかわらず下艦を命じられたという話も・・。

>動作に節度

なるほど・・・・深い。

実際に読んでその通りやってみましたが、最後に力を入れて停止させる、というのを

やるのとやらないのではずいぶん違います。

次回は(まだやるのか?)以上の点に留意して撮ってみたいと思います。