カリフォルニアはサンフランシスコ北部に位置するヴァレーホ。

そこにかつてメア・アイランド海軍工廠がありました。

全盛期にそこで稼働していた工廠のほとんどは使われておらず、

建て替えられたり、放置されたりしておりますが、この博物館だけは

当時の工廠をそのまま保存して海軍博物館にして展示しております。

海軍のこの手のローカル博物館にありがちなことですが、

おそらくボランティア団体などによって運営されているため、

オープンしているのは週のうちごくごくわずか。

近隣の学校がトリップでやってくることもあるのでしょうが、

1日に一人来るか二人来るか、というような集客状況では、

それも致し方ないのかなという気がします。

わたしが見学したときには、ご覧の通り。

わたしたちと同時に入って来た初老の男性一人、そして別の男性がやはり一人。

わたしたち(わたしとTO)を加えて4人が本日の見学客の全てです(多分)

見学料は確か一人12ドル前後取られた記憶がありますが、

こんなので大丈夫なの?とかなり心配になりました。

展示はこうやって俯瞰で見るとよくお分かりの通り、かつての工場に手を加えず、

展示用のケースなどもほとんど工廠のどこかで手作りした感満載の、

大変質素かつ簡単なものになります。

「イントレピッド」や「ミッドウェイ」とはあらゆる点で大違いですが、

わたしはある意味こちらにこそ大きな発見があるように思われました。

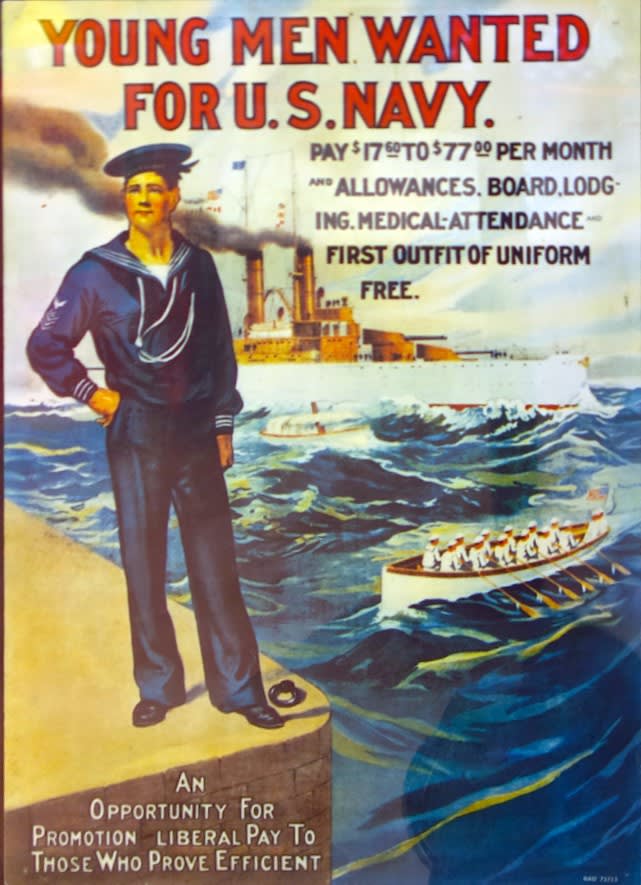

さて、冒頭画像は、みてお分かりの通り海軍のリクルートポスターです。

「若者はアメリカ海軍に求められている」

求む!ではなく、受け身になっているあたりがちょっとひねりがありますね。

「給与は月17ドル60セントから77ドル」

いきなりお金の話からはいるあたりが直球です。

月1900円から8500円、というのは物価的に見て、いつ頃でしょうか。

現在のアメリカ海軍だと、二等兵で1500ドルくらいから始まるそうですし、

そもそもこのポスターの制服は明らかに第一次世界大戦頃のものです。

1910年代のリクルートと考えればいいのではないでしょうか。

ちなみに現在の海軍の士官のお給料を大雑把に書いておくと、(月/ドル)

大将(16,000〜19,000)中将(14,000~17,000)少将(10,000〜14,000)

大佐(6,000〜11,000)中佐(5,000〜8,700)少佐(4,400〜7,300)

大尉(3,700〜6,700)中尉(3,300〜5,400)少尉(2,900〜4,500)

さすがはアメリカ、少尉クラスでも月30万から。

大将の給料は大企業とまでは行かずとも、企業の社長並みです。

下に行くほど給料の上下幅が広くなりますが、これは、士官候補生出身より、

下士官、准士官で士官任官した人の給料の方が断然高いからです。

これらは多分手当抜きなので、特に現場に出る軍人の手取りはもっと多いでしょう。

調べたことがないので知りませんが、我が自衛隊はどうなのでしょうね。

さて、ポスター続きです。

「各種手当、食費、宿舎、健康保険、最初の制服は無料」

二枚目からは自分で買ってね、ということのようです。

水兵さんの立っている岸壁の下にある文句は、

「能力に応じて昇進・昇給アリ」

みたいな感じでしょうか。

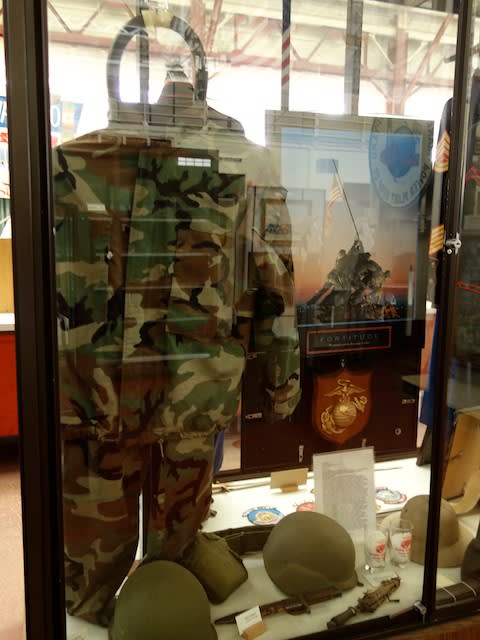

さて、それでは今日は博物館展示から海軍の制服をご紹介していきます。

・・・・と言いながら、これは陸軍の制服ではないですか。

映画や陸軍第442大隊の兵士たちの制服で(わたしには)おなじみです。

説明がほとんどないので(アメリカ人にはわかっているという前提?)

大変苦労したのですが、これは海兵隊の迷彩服のようです。(違ってたらすみません)

おなじみ海軍の看護士用制服白とブルー。

制服の下にはこの制服の持ち主の写真があります。

これを見ると、ジーン・ケリー、フレッド・アステア他一名の(おい)

"ON THE TOWN" 『踊る大紐育』を思い出すのはわたしだけ?

New York, New York - On the Town

確かあの映画、サービスのつもりかこのホワイトとブルードレス、

どちらも着用していましたよね。

なんども書いていますが、下士官の袖にある斜めの線は、年功章。

一本につき3年勤務したということなので、ということなので、

なんとこの制服の主は24年間「海軍の飯を喰った」ということになります。

下士官、ペティオフィサーの階級は三等海曹のE-4に始まって、E-9の

海軍最上級曹長、マスター・チーフ・ペティ・オフィサー・オブ・ザ・ネイビー

(MCPON)の最高位まであります。

MACPONのNはネイビーのN、つまり全海軍にたった一人の、

「下士官の総大将」とでもいう役職で、

マスター・チーフ・ペティ・オフィサー(MCPO)の

最高位(E-9)まで上り詰めた下士官という意味があります。

残念ながら写真に失敗して、なぜこの制服の上にカップルの写真があるのか

さっぱりわかりませんでした。

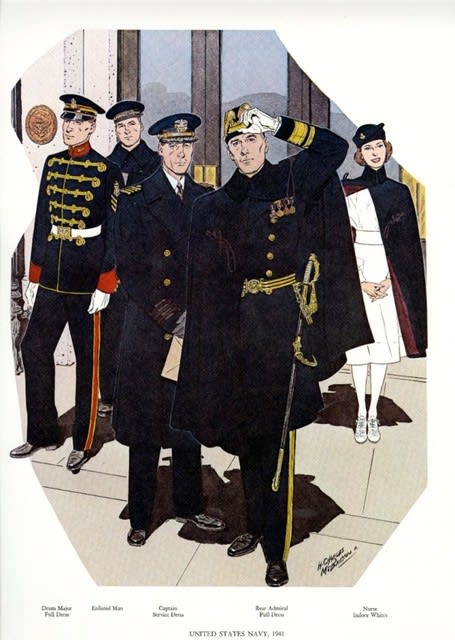

いわゆる「フルドレス」、最もフォーマルな場に着用する制服です。

映画「機動部隊」ではゲイリー・クーパーがパーティーでこれを着ていましたっけ。

40がらみで少尉から退役後まで演じたクーパー、当時は中尉という設定で

「提督の奥さんと踊って機嫌をとれ」

とか上官からいわれておりました。

一種のハニートラップを仕掛けろ、と若い士官に命令するわけです。

自分の妻が男前の若い中尉とダンスしてあからさまに喜んでいるのを

喜ぶ提督というのもあまりいない気がしますが。

1941年の海軍の制服です。

襟は黒のベルベット、それ以外の部分は黒に見えますが、

実はこれもダークブルーと称することになっております。

このフルドレスタイプの基本の形が決まったのは1830年で、

現在に至るまで時代に合わせた変化以外、大きなデザインの変更はしていません。

ちなみにこの一番左側は音楽隊のドラムメジャーの制服です。

ご参考までに、1898年のフルドレスですが、ほとんど違いませんね。

そしてこの頃は世界的に軍帽は(日本もそうでした)縦長のスタイルです。

今とほとんど同じ、中将の制服。

1905−1913年の制服で、一番左は海軍航空士官の航空スーツです。

海軍が航空機を採用したのは1911年。

すぐに非公式とはいえ専用の制服があらたに制定されました。

1912年の終わり頃には最初の海軍航空隊が発足し、グアンタナモ湾で

訓練を始めていました。

サッカー地に細かいグリーンのストライプ、グリーンのボタン。

もちろんこれまで見たことがない制服です。

階級章(軍曹)が付いていなければ軍服には見えませんが、海兵隊の女性用制服です。

海兵隊のユニフォーム、カーキ色のサービスドレスに対し、こちらも

ブルードレスと称しますが、これは本当にズボンがブルーなのでセーフ?

海兵隊のブルードレスは詰襟となっていますが、昔(1801年)、

刃物から首を守る革のベルト状のものを襟に使った軍服を採用して以来、

海兵隊の伝統として変わらず受け継がれている独特のスタイルです。

現在でも海兵隊のことを別名「レザーネック」と言いますが、

それはこの頃の「レザーの襟」が語源となっているのです。

ところで、海兵隊のページを調べていて、「フルメタル・ジャケット」で

ハートマン軍曹を演じたロバート・リー・アーメイは、

陸軍ではなく、海兵隊出身だったと知りました。

俳優、声優として有名になったアーメイですが、2002年、62歳の時

特別にE-7に「名誉昇進」しています。

退役してから昇進したのは、彼が唯一の存在だそうで、これは

退役後の「活躍」に対して軍が功績を認めたということに他なりません。

20184年月15日、74歳で亡くなりましたが、wikiによると、

ニーラという妻も後を追うように亡くなっています。

43年ともに連れ添って、同じ年に相次いで亡くなったということなんですね。

帽子ばかりが集められています。

この帽子を提供した軍人は、いわゆる「シー・ビーズ」、設営隊の人で、

戦時中はアリューシャン列島にいました。

退役後もここヴァレーホに住んで、1991年に亡くなっています。

1975年から1980年の間にE-5 (二等海曹)だった女性のユニフォーム。

「シビリアン・エンプロイー」(民間人)で、機械室の勤務をしていました。

全く全容がわからない展示なんですが、服です。

プロテクティブ・ギアというこの白い木綿でできた防護服は、

ゴム靴を履き、ヘッドギアを着けて完成します。

何から防護するかというと、アスベスト。

アスベストが肺癌の原因となる可能性があることは1938年に

ドイツの新聞が公表して明らかになりました。

第二次世界大戦中は顧みられていなかったアスベストの害ですが、

1964年の時点で世界的に公開され、1973年に製造者責任が認定されるようになって

訴訟が多発し、世界的に使用が削減・禁止されています。

日本では1975年吹き付けアスベストの使用が禁止されました。

余談ですが、かつてエラ・フィッツジェラルドとルイ・アームストロング

(最近ではレディ・ガガとトニー・ベネット)がデュエットした

「I Won't Dance」

というオスカー・ハマースタイン二世作曲のスタンダードナンバーには

「But this feeling isn't purely mental

For, heaven rest us, I am not asbestos」

(君に対する気持ちって、純粋に精神的なものじゃないんだよ

だって天国は目の前、僕だってアスベストでできているんじゃない)

火がつかない石綿を、相手の女性の誘惑にも理性を狂わされない

真面目な「石頭」にたとえているわけです。

Lady Gaga feat. Tony Bennett - I Won't Dance

(アスベストは1:23から)

rest usと韻を踏んでいるのでこんな言葉が使われたのでしょうが、

これが作曲された1934年はアスベストの害がまだ喧伝されていない頃だったのです。

制服シリーズの最後に、こんな「制服」も。

潜水服です。

1900年代の潜水スタイルです。

ヘルメットのMark Vは、今でもebayやamazonで結構売られていて、

下手すると70ドルくらいで買うことができます。

足元には潜水に必要なツールの数々が展示されています。

潜水服なのに、なんと素材はキャンバス地でした。

ロウビキしてあったのだと思いますが、耐水性などほぼなかったのでは・・。

深海で使うエアランプです。

これもダイビング・ランプです。

奥に立ててあるのは海軍が発行した潜水マニュアル。

潜水服に着ける靴はソールに鉛が入っています。

しかし、靴もカバーするものもレザーでできているというのが凄いですね。

このダイビングスーツは、ここメア・アイランド海軍工廠所属の潜水夫のもの。

ドックや港湾で潜水夫の必要な仕事はたくさんあるのでしょう。

それにしてもこのマーク・・・・(笑)

続く。

精勤章ですが、自衛隊だと海士(水兵)で入隊して、海曹(下士官)に昇任した時点で一旦クリアされます。米軍だと同じ太さが段々増えて行きますが、自衛隊は毎年細線一本で、5年で太線一本になり、6年経過で太線一本と細線一本になります。

米軍の仕組みは知りませんが、海軍の最先任伍長なら、入隊してからではなくて、海曹に昇任してから24年勤続(自衛隊と同じカウント法)かなと思います。

自衛隊だと、服務事故(帰隊時刻遅延とか交通違反等)や病気休暇(病気で有給休暇を使い切っても、回復出来なかった場合)があるともらえないので、線の数が単純に勤務年数になるとは限りません。

ただし1910年就役の姿ではなく計画時の姿と思われます。建造中設計変更し、籠マストの姿で竣工しています。

主砲の背負式、レシプロ主機の高い煙突、煙突間のデリック型ボート・ダビット等本級の特徴が表れています。1910年就役、BB-26 1921年、BB-27 1922年除籍

要目

常備排水量16,000トン、全長138.1m、幅24.4m、吃水7.5m、主缶12基、レシプロ2基、2軸、16,500馬力、速力18.5kt、兵装305㎜連装砲4基、76㎜単装砲22基、533㎜水中魚雷発射管2門、装甲水線279㎜、砲塔前楯305㎜、砲塔天蓋64㎜、司令塔305㎜、乗員869名

参照文献海人社「世界の艦船」No417