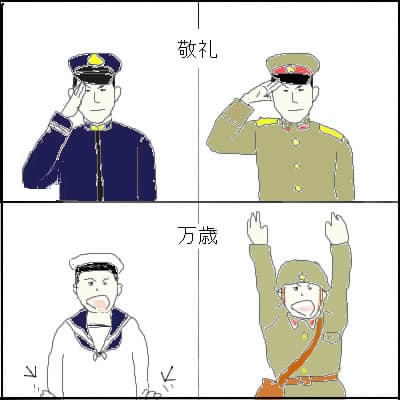

「映画としての男たちの大和」の日に、最後の仲代達矢の敬礼が海軍式じゃなかった、という話をしましたが、画像上半分に陸海の敬礼の違いを描いてみました。

正確に言うと、陸軍式は肘を90度に曲げ、さらに手のひらを相手に向けます。

海軍式となると、角度は45度。

海軍兵学校の校内には、ひとの背の高さに45度の角度で棒を生やした?「敬礼練習機」のようなものがあったそうです。

海軍式の敬礼についてもう少し詳しく説明します。

右手を右斜め前方から上に曲げ

揃えた指の食指と中指の中間が

帽子のひさしの中央から幾分右寄りのところに、

水兵帽であってもペンネントの下線の同じ位置に当たるところに挙げ

掌(たなごころ)は内側に向けて

相手に見えないようにする

これを読みながらつい敬礼の練習をしてしまった人、

あなたは仲間です。

さて、では海軍式を海軍式たらしめているその基本原理とは何か?

という考察をしてみたいのですが、一言でいうと

「艦船(ふね)は狭い」

ということに起因する合理性なのですね。

そう思ってみると、海軍式だと狭い場所で敬礼しても隣のひとにエルボースマッシュをしてしまう心配はなさそうです。

その「男たちの大和」で、ジョンベラ軍団が最初にフネに乗りこむとき、

「艦内では朝食後から夕食まで個人間の敬礼は省略!」

と最初に言い渡されていました。

狭い艦内で一日に何度も顔を合わせることを考えると、それを規則でちゃんと省略することは艦内生活において大切なことだったということです。

画像下は万歳の仕方の違いです。

陸軍式は普通の万歳ですが、海軍式は声だけの万歳が多かったそうです。

しかし、「男たちの大和」では総員万歳三唱を手を挙げてしていましたし、先日参加した海軍関係者の集まりでは、皆さん何のためらいもなく手を高々と上げておられました。

挙手省略のところばっかりとは限らなかったのでしょうか。

挙げてはいけないところでつい挙げてしまう人もいたようで、画像のジョンベラくんは、思わず手がぴくりと動いてしまっています。

省スペースといえば、兵学校の食事は左手を使わず右だけで食べさせられたという話があります。

これも狭い艦内での食事を前提にしているからですが、だからといってフルコースディナーのときにそう言った癖が出ないように、ちゃんとテーブルマナー教室も行われました。

(「海軍兵学校のテーブルマナー」参照)

それに、パンは食いちぎってはいけなかったので、そのときは左手も出してよかったようです。

海軍では「おはようございます」を「おおす」

「願います」を「ねえす」

と、省略していた、という話を先日しましたが、この「言葉の省略」もまた、もしかしたら何でも4文字あるいは2文字に縮めてしまう日本人の習性は海軍発祥ではないかと思われるほどです。

主計長は「シケ」

先任参謀は「セサ」

キャプテン・オブ・ザ・ガンルームは「ケプガン」

あるいは小型の練習用模擬砲のことを「子砲」とかいて「ねほう」

水雷戦隊の旗艦に対する駆逐艦や潜水母艦に対する潜水隊を「子隊」と書いて「ねたい」

なぜ、「こほう」「こたい」ではないのかはなぞです。

自然発生的に縮まったというより、より合理性を求めて上の方でそう呼ぶことを決めた、という感があります。

よその艦では全然話が通じなかった、では具合が悪いからでしょうか。

さて、狭い艦内ゆえ「省エネ、省スペース」が基本だった海軍ですが、それを以て礼儀や規律に緩みが出るということではありませんでした。

省略が定められたのは合理性でもって線引きをどこかでしなければ枝葉末節によって本来の目的に支障が出るためだったからで、逆に定められていないところでは最大限の敬意を払うことが求められたということの裏返しです。

ただ、海軍は一般に陸軍式の形式的で大仰なあれこれを「スマートでない」と揶揄していたようで、つまり、船乗りのモットーの一つであるスマート=因習にとらわれない合理性と解釈していたように思えます。

さればこそ、海軍という「海の上で戦う軍隊」には、陸軍とは決定的に異なる部分もありました。

御召し艦「比叡」甲板上でのこと。

甲板上には胸一杯に勲章をつけた陸海軍高級将校が陛下御乗に備えて三々五々佇んでいました。

時まさに水兵たちが張り切って甲板掃除の真っ最中。

そのとき清掃を指揮していた一等水兵が大将に向かって

「長官、そこ、お願いします」

と叫びました。

水兵たちが海水を流した後ブラシや掃布で駆け抜けるように掃除していくのですが、大将が今から掃除しようとするところに立っていたのです。

おおよしよし、とばかり水のないところに飛び移った艦長でしたが、横にいた陸軍中将は

「今私は今恐ろしい光景を見た・・・・」

とつぶやいたそうです。

それが筋の通った判断であれば、たとえ艦長でも兵の指示によって行動する場合もある。

艦(フネ)という特殊な場所では、ときとして気付いたものが声を上げ指揮をとることが、運命共同体でことに当たる同士にとっては最も迅速で無駄を省いた行動形態だからです。

これも「命令系統の省エネ化」と言ってもいいでしょうか。

しかし、こういった海軍ならではの合理性は陸軍の軍人には全く理解できないものだったようです。

件の陸軍中将は

「陸軍では下級のものが長官に直接話をするだけでもとんでもないのに、しかもそこをどいて下さいとは」

と顔色を変えて、憤っていたそうです。

追記:

この話はあらゆるところで語られているらしく、今見つけた阿川弘之氏の「海軍こぼれ話」によると、上記における

大将は「東郷元帥」(ますます大物・・・)

中将は「奈良陸軍大将」

だったそうで、これを語った当時九〇歳の元中将から阿川氏が直接お聴きになったということなので、こちらが話の出元であろうと思われます。

因みに水兵は「そこの長官、ちょっとどいて下さい」

と言ったそうで、東郷さんは

「はいはい、ほいよ」

とよけたそうです。

「そこの長官」の名前を知らなかったのかもしれません。

参考:日本海軍のこころ 吉田俊雄 文春文庫

回想のネイビーブルー海軍兵学校連合クラス会編 元就出版

「潮気とユーモア」 家村行夫 光人社版

日本海軍史 戸高(はしご高)一成 PHP研究所

先日、宮城のI市で港湾感謝祭というイベントがあり、海上保安庁の巡視船2隻が一般公開されました。私は仕事がら度々お邪魔していますが、妻と子供は「結構狭いね」などと言っていましたね。小生は漁船なども仕事の範囲の為、こういう官庁船は非常に贅沢に見える…。

ですが最近の漁船に関わらず、貨物船、海自や海保の船全体で居住空間の確保はすばらしいですよ☆豪華フェリーまではいきませんが、船員室のベッドやカーテンなど居住性は快適です。(新造時における海上公試の感想ですが)

大戦時のようにハンモックで寝ている人はいないんでしょうね…。

余談ですが、先日竣工した某国(今モメてる)向けの貨物船において船長、機関長室のベッドがキングサイズのベッドでした。シケたら転がるだろう…寝ていられないと思います。船主のオーダーらしいが…ナンセンス?

いいなあ。

奥様と息子さんがうらやましい。

巡視船はもちろん、普通の船は極限の狭さでしょうが、その極限を最大限利用して移住空間を確保しているのですね。

究極の省スペース。

なるほどそれでは「ジパング」の護衛艦「みらい」なら、たとえタイムスリップしてしばらくどこに寄港できなくても隊員のストレスは思うほど酷くはないでしょう。

ところで、キングサイズのベッドに寝ていてシケのときに転がるローリング船長を想像して盛大に笑わせていただきました。

あの国の人はとにかく小より大、低より高でありさえすれば面子的に満足する傾向にあるようですが、小さくないとまずいこともあるって誰か言ってあげなかったんでしょうか?

それとも、分かっていて

「船にキングベッドって、ばっかでー(笑)」

と言いながら請け負ったんでしょうか。

「施工を請け負った担当が面白がって黙っていた」

に100中国円。