映画「勝利への潜行」で、アメリカ海軍が日本に対して行った

通商破壊作戦「オペレーション・バーニー」についてお話しし、

その後はバラオ型潜水艦「ライオンフィッシュ」を取り上げたので、

もう一度、ニューロンドンの潜水艦基地にあった展示を扱うことにします。

その前に、久しぶりなのでニューロンドンの基地について少し。

ここがアメリカ海軍潜水艦基地のゲート。

原潜「ノーチラス」展示とサブマリンミュージアムはこの隣にあります。

このゲートをミュージアムと間違えて突入してしまい、

海軍の軍人さんにパスポートとドライバーズライセンスを見せて、

ブラックリストに名前が載っていないか照合されるという、

ちょっと誇らしい経験をしたことは一度お話ししましたね。

断っておきますが、わざとじゃありません。

ついでにフェンス越しに内部を撮ってみました。

広大な敷地なので、どこでも車は駐車し放題です。

フェンスのレンガ柱だけは昔(1800年代)からあるのかも。

アメリカは物持ちが良くてこういうのを絶対に壊さないので

可能性は大いにあります。

ここはコネチカット州のグロトンというところです。

ニューロンドンにはテムズ川が流れ、イギリス人が入植してきたとき、

故郷に似ているとしてこういう地名をつけたようですが、

潜水艦基地はそのテムズ川に1868年、海軍が敷地を得たことから始まります。

最初は海軍に石炭を供給するための補給所でしたが、1916年になって

正式に潜水艦基地が創設され、今日に至ります。

世界初の原子力潜水艦「ノーチラス」がここで就役し、

現在も記念艦として展示されているのを始め、併設された

海軍潜水医学研究所では、潜水に従事する海軍兵士の健康維持と

作戦遂行能力の向上を目的とした研究がなされています。

あの「マンセン・ラング」や脱出スーツも、ここで開発されました。

サブマリンミュージアム全景。

右手がテムズ川に面しており、そこには

原子力潜水艦「ノーチラス」が繋留してあります。

前にも見せましたが、新旧の潜水艦の変遷がある意味一目でわかるオブジェ。

外側の円が「オハイオ」級潜水艦、内側が「ホランド」級の艦体です。

「ホランド」は SS-1、すなわち海軍最初の潜水艦で、1900年に就役しました。

さてところで、ミュージアムの前のスペースには、広さをいいことに

潜水艦のセイルや艦体そのものがいくつか展示してありまして、

その中で一番目立っていたのが蛍光オレンジのセイルでした。

「NR-1」

軍事用というより探査用だと一目でわかる色使いです。

探査艇というのは当たっていましたが、想定外だったのは

この潜水艦も海軍によって運用されていたこと。

なんと、あのハイマン・リッコーヴァー提督発案の原子力探査艇でした。

リッコーヴァー提督については、その最も輝かしい業績として

原子力潜水艦「ノーチラス」の開発に携わったことなどを

当ブログでもその人間的なエピソードも交えて扱ったことがあります。

リッコーヴァーが原子力に関わってから、「ノーチラス」ができるまで5年、

このNR−1計画はさらにその11年後に立ち上げられました。

リッコーヴァーが押しも押されもせぬ「原子力海軍の父」であることを

ジョンソンに見込まれての開発要請という形です。

なぜアメリカは原子力を動力とする探査潜水艦を必要としたのでしょうか。

原子力潜水艦の長所は、無浮上で海中にとどまれることです。

つまり、調査を長期間にわたって継続できることにつき、

支援母船が必要ないという簡便性でもあります。

潜水式の探査船は通常自力ではなく支援母船に現場まで運ばれ、

クレーンで着水して、作業が終われば揚収することになっていて、

さらに一回の潜行時間はせいぜい数時間。

そのほとんどは深海まで潜行し、そして帰ってくるための時間ですから、

作業時間そのものはせいぜい3時間といったところです。

その点原子力による探査潜水艦は一旦潜れば何日でも、いや、

おそらくNRー1の任務のいくつかはそうであったと思われますが、

軍事行動のためには何ヶ月も海底に潜んでいることができるのです。

しかしこの写真を見る限り、NR-1も母船に曳航されて現場まで行き、

母船からクルーがゴムボートで乗り移って乗艦しているようです。

まあ、スペック上何ヶ月可能であったとしても、

バラオ級の半分もない潜水艦に士官3名、下士官兵8名、

そして研究者2名の13人もが乗ることになるわけですから、

生理的にまず無理ということじゃなかったでしょうか。

NR-1の艦内の環境はギリギリの状態で、酸素発生装置もなく、

(酸素発生キャンドルというもので酸素を作っていた)

キッチン、風呂などもないので食べ物は冷凍の電子レンジフード、

週に1回バケツ1杯の水で体を洗うことが許されるだけです。

潜水艦に慣れた海軍軍人でも

「NR-1に乗ったものは全員病気になった」

というくらいだったので、民間人である学者には酷いストレスであったでしょう。

この学者というのは海洋学者や地質学者のことですが、

1977年にNR-1に海嶺の観測のため乗り込んでいた海洋学者の

ブルース・ヘーゼンは、乗艦中心臓発作を起こして死去しているくらいです。

死亡したときに博士はまだ53歳だったと言いますから、

潜行のストレスが彼の体調に影響していないとは言い切れません。

ちなみに、NR-1の通常稼働可能日数は210日、

クルーが13人乗ったとしたら沈む沈まないに関わらず16日。

限界は25日となっていました。

これがNR-1の母船であった船。

基本NR-1はこの母船に曳航されて延々と現地まで行きましたが、

やはり現場で移乗することが難しい時には、人を乗せていたようです。

中に人が乗っている時には、引っ張られているだけの潜水艦

(しかも海上を)は波に揺られ、抵抗を受ける一方。

70年代の半ばに潜水艦長を務めた海軍軍人でさえ、

"It was only a matter of whether you were

throwing up or not throwing up."

(それは吐いているか吐いていないかだけの状態だった)

と言っていたそうですから、その過酷さは想像を絶します。

ヘーゼン博士はもちろん、こんなものに乗ってヘーゼンとしていられる人は

百戦錬磨の海軍軍人にもいなかったようです。

スクリュー。

船のスクリューにしては小さく、やはりこれでは

長距離の自力航行は難しかったであろうと思われます。

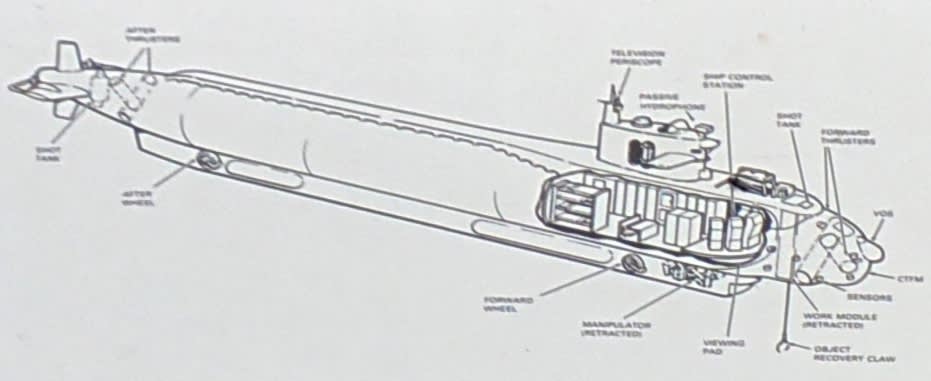

肝心の説明文がボケて見えませんorz

居住区がとんでもなく狭いのだけはわかった。

ただ、どこにも書いてないけどトイレくらいはあったんだろうなあ。

まさか「まるゆ」じゃないんだから・・。

それから、この図からはわかりませんが、NR-1、艦底になんと

海底走行用の車輪

がついています(笑)

このおかげで、彼女は

『米海軍初の、耐圧船殻に搭載された車輪を用いて海底の走行を果たした潜水艦』

となることができました。👏

現地で見た時には何か分からなかったのですが、

これはどうやらマニピュレーターのようです。

マニピュレーターアームの使い方例。

深海で人間が外に出るわけにいかないので、海底に落ちているものを

拾うなどという任務の場合には、これを使って取ります。

その操作はリアルUFOキャッチャー。

小さな部品はバスケットですくって採取した、と説明にあります。

拾ったブツは船の上部の物入れに入れた、ということですが、

説明にもあるように、問題はF-14(トムキャット)が墜落した後、

それに搭載されていたフェニックスミサイルを回収するなどという仕事です。

だってこれ信管生きてるよね?だから回収するんだもんね?

拾うのももちろん、それをアームで船に積んで浮上している時も

皆さんくしゃみもできないくらい緊張を強いられたのでは・・・。

現場では同じ写真の使い回しをしていますが、その時のミッションがこれ。

あー、フェニックスミサイル、まだ新品だったんですね。

当時の価格で1本 477,131USドル(だいたい今の5千万円)ですから、

そりゃ多少無理してでも拾わないとね。

NR-1の歴史的なミッションとしてもっとも有名なものが、

1986年にスペースシャトルチャレンジャーが爆発したとき、

海底の探査チームに加わったことでしょう。

NR-1は現場の写真を撮り、詳細な破片の散らばり具合をマップにし、

事故の原因となったOリングを含む部品の回収に成功し、原因解明に大きな貢献をしました。

1999年に大西洋上で墜落したエジプト航空990便が

海底に散らばっている様子を探査しました。

事故原因はボーイング社とエジプト航空側の主張で未だに食い違っていて、

アメリカ側は副操縦士が意図的に墜落させた(つまり自殺)

というもの、エジプト側は機体の故障だとしているそうです。

NR-1はこの調査でブラックボックスを回収することに成功しています。

「ナショナルマリーンサンクチュアリ」というのはアメリカの

「国立海洋保護区」のことです。

NR-1が調査したのはメキシコ湾にある

という保護区で、サンゴ礁、海底火山などのある300フィートの海底です。

スキャニングによって太古の人間がかつてこのレベルで生活しており、

その後地形変化によって今は海底になっていることも突き止められたということです。

「リア・アドミラル(中将)ドゥワイン・グリフィスの思い出のために」

とあります。

この名前で検索してみると、

というサイトが見つかりました。

乗員のページにグリフィス中将の写真(田母神さんに少し似てるw)があります。

ページをめくっていくと、搭載されていたコンピュータや、

艦内での生活ぶりなど、興味深い写真が見られます。

退屈しのぎにマニピュレーターを操作して、落ちているドラム缶を立てて

遊んだり(リアルUFOキャッチャー)したなんて書いてありますね。

そして19章には、トムキャットのミサイルを回収した時のことが

詳細に書かれています。

甲板のミサイルと一緒に撮った写真は、髭面の男が乗員でしょう。

時代が NR-1を必要としなくなってからもずいぶん長い間、

彼女はその艦体をそのままニューロンドンで持ち堪えていましたが、

ついにこのグロトンの潜水艦基地でインアクティベイト(不活性化)され、

その後ピュージェットサウンドの海軍工廠でスクラップにされました。

今ここにあるセイルとスクリュー、そしてあらゆるものをその手につかんだ

マニュピュレーターアームを残して。

彼女の体の何百トンもの鉄は溶かされ、新しい形、新しい製品に生まれ変わりました。

HPの最後は、かつての乗員のこんな言葉で終わっています。

「NR-1は永遠にわたしたちと共にいます。

星々から生まれるメタルが宇宙全体でリサイクルされるように。」

また、とても面白そうなeBookも教えて頂き、誠に有難うございました。実は1年前にキンドルで買っていたのですが、積んどくならぬダウンロードどくのままでした。目次も面白そうなので、早速読み始めてみます(家内には死ぬまで全部のキンドル洋書を絶対読めないと)。

また、少し古い本ですが、「暗黒水域 知られざる原潜NR-1 」L・ヴィボニー (著), D・デイヴィス (著)(Dark Waters:: An Insider's Account of the NR-1 The Cold War's Undercover Nuclear Sub)が、日本語に訳されています。これによりますと、ミュージアムで公表されているNR-1の業績はほんの一握りで、ほとんどのオペレーションは、暗黒のかなたに秘匿され続けているそうです。

NR-1の下士官たちが、体力で勝るUDT(Underwater Demolition Team)にどうやって打ち勝ったかの様子や、どこかの海底から拾ってきた壺を修理に出したら大騒動になりかけたエピソードなど、とても面白いと思います。よろしければご一読頂ければ幸いです。

これからも、楽しみにさせていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

偉そうなことを申し上げましたが、二人の著者も同一人物ですので、同じ本のはずです。確認しておきますが、さて、何処にしまったものやら・・・

1969年10月竣工 GD社建造

排水量 水上380トン 水中700トン 全長44.8m 幅3.8m 喫水4.5m

機関加圧水型原子炉1基+蒸気タービン発電機1基+電動機2基(ターボ・エレクトリック方式) 軸数2軸

速力水上4.6ノット 水中3.6ノット 安全潜航深度900m 乗員13名

小型原子炉のテストベッドとして計画された実験用潜水艇、単殼式船体。海底調査、水中機器実験、沈没船調査のも併用された。

テレビカメラ、マニピュレーター、艇外照明装置、海底匍行車輪などを装備。

翻訳本はデジタル版より、写真や図が多いと思います。

多分、ミュージアムで公開されているものでしょう。

ネットなどで、直ぐに手に入りそうです。

誠に失礼致しました。

エリス中尉のお書きになった「このおかげで、彼女は 『米海軍初の、耐圧船殻に搭載された車輪を用いて海底の走行を果たした潜水艦』となることができました。」を、少し訂正させて頂きます。

1966年に、新機軸だらけのNR-1のテストベットとして、大きさがほぼ同じだったポンコツ潜水艦USSマッケレル(Mackerel 鯖SST-1)に白羽の矢がささりました。魔改造を施されたマッケレルのクルーは、士気も高らかにキーウエストの海底を走り回ったり、多くの貴重なテストを遂行しました。これゆえ、ポンコツ艦マッケレルは、“the first ship in the U.S. Navy to run completely submerged on the ocean bottom utilizing wheels mounted on the pressure hull.”と、称え続けられているのです。

蛇足ですが「mounted ON the pressure hull」と記されているように、車輪は耐圧殻の外側に取り付けられています。NR-1の設計会議で、耐圧殻を貫通する孔が五十数ヶ所にもなると聞いたリッコーバーが、怒り狂って11ヶ所以下にしろとか5ヶ所に留めろとか、怒鳴りまくりました。耐圧殻内には車輪を収容しません。誤解された方はおられないでしょうが、老婆心で失礼しました。

此の著作は、殆どの提督も知らないNR-1による、海底の冷戦下の諜報戦を主に描いていますが、有名なリッコーバー提督のエピソード集としても面白いと思います。

ほー、「マッケレル」は知っていましたが、そんなお役目を果たしていたとは。

ポンコツ潜水艦から一躍時代の最先端の改造を施されて生まれ変わり、

乗員たちはもうヒャッハー状態だったんでしょうね。目に見えるようだ(笑)

NR−1は正式な兵器だったので公式には「世界初」はこちらということになっていても、

実はテスト艦が最初だった・・。

よくあることです。

新規ホテルでも「最初に宿泊」ということを謳って得意客に試泊させますが、

実はその前に従業員がもうチェックのために泊まってるんですよね。関係ないですが。

リッコーバー提督に大変興味を持っているので読んでみようと思い、

「暗黒水域」を今amazonでぽちっとしました。

お節介船屋さん

そちらのデータにはこのNR-1が小型原子炉のテストベッドだったと書いてありますか。

なるほど・・・(意味深)