ニューロンドンの沿岸警備隊士官学校遺産博物館、続きです。

今までご紹介してきた艦砲や救出ブイ、ライフセービングカー、

そういったものは、こんな感じで展示されています。

モデルシップや「我々の息子はコーストガードにいる」という看板、

これは多分家のガレージとかに貼ってアピールするためのものでしょう。

左にあるのは、フレネルレンズを使用した灯台ライトです。

沿岸警備隊のミッションは

海上安全

海上警備

海事管理

です。

かつて「人を殺さない船、カッターに乗ったトラブルシューター」と言われた

沿岸警備隊ですが、実は陸海空軍、海兵隊に次ぐ第五の軍です。

1915年1月28日に設立された沿岸警備隊は、常に軍隊であり、

米国軍隊のブランチとなる。

沿岸警備隊は、海軍の勤務として運営されている場合を除き、

国土安全保障省の業務とする。

と法律でも規定されています。

第二次世界大戦前から、沿岸警備隊は北大西洋の巡視、

そしてグリーンランドの警戒を担当していました。

1944年七月から八月にかけてのグアム侵攻後、

「海兵隊と沿岸警備隊がグアム侵攻に大きな役割を果たした」

後半は、彼らが我々をここに来させたが我々はここにいる事を望む、

つまりお前ら(かどうか知りませんが)のせいでここに来たけど

来たからには徹底的に侵攻してやんよ、という感じでしょうか。

これに先立つガダルカナル侵攻における上陸は、沿岸警備隊が

最初に行い大変象徴的な働きをしました。

LST-832、揚陸艦「マッドフーリガン」(多分自称)艦上の沿岸警備隊員たち。

説明の写真を撮るのを忘れたので間違っていたらすみません。

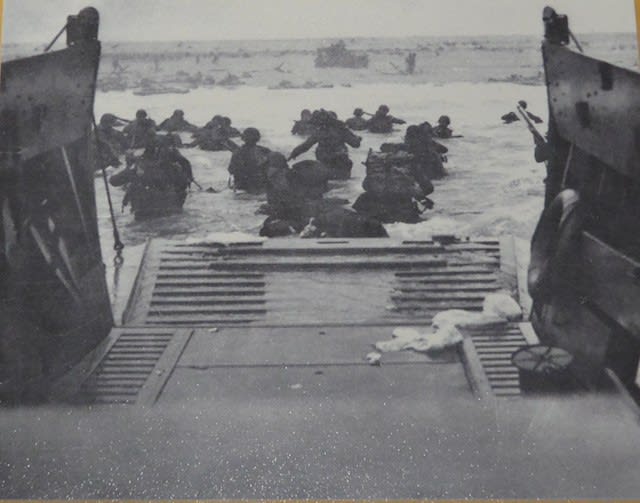

おそらく、ノルマンジー上陸作戦の作戦図だと思います。

沿岸警備隊は「ネプチューン作戦」、「君主作戦」における海軍の銃撃を補助し、

オマハビーチへの上陸の成功に寄与しました。

この日、沿岸警備隊は多くの小艇を失い、80名の戦死者と38名の重症者を出しています。

第二次世界大戦が始まった時点で、沿岸警備隊は海軍の一部となっており、

同等の武器を搭載して戦闘行為を行なっていました。

中でもUSCGC スペンサー(WPG-36)は、北大西洋の哨戒中、

ドイツの潜水艦U-175と戦ってこれを沈没させています。

写真は爆雷がUボートに命中した瞬間で、潜水艦が沈む前に

スペンサーはUボートの乗員を救出し、捕虜にすることに成功しています。

LCI(L) FLOTILLA「フロティラ」は歩兵上陸用の強揚陸艦の旗艦です。

潜水艦との対決はもちろんそうそうあったことではありません。

沿岸警備隊の北大西洋での主任務は船団の保護でした。

1、ガダルカナル ソロモン諸島

2、サンサポール ニューギニア

3、ウルシー、西カロリン諸島

4、グアム、マリアナ諸島

5、パールハーバー、

6、オラン、アルジェリア

7、ノーフォーク、 VA

8、バルボア、C.Z

まだまだ続きますが、USS「レオナード・ウッド」APA-12に乗り込んでいた

エドワード・アレン中将(最終)の寄贈したもので、これらは全て

レオナード・ウッドの展開した場所です。

通信士だった沿岸警備隊の水兵、ダグラス・マンローが授与された勲章と賞状です。

マンロー

マンロー

マンローはガダルカナルで海兵隊の船団が避難する間、日本軍と味方の間に

自分の船を置いて、たった一隻で敵の砲火を引き付けるために銃撃を行いました。

後方が脱出する海兵隊のボート。

結果彼は銃弾に斃れて壮烈な戦死を遂げましたが、彼の防御によって

船団は最後の一隻までビーチを脱出することができたということです。

右側のステアリングは彼の乗っていたボートのものだと思われます。

ニュージャージーの沿岸警備隊訓練センターには、彼の功績を讃えて、

信号旗を持ったマンローの像が設置されています。

部屋に入るなり目を引いたものの一つは巨大なナチスの旗でした。

これは、ヨーロッパ戦線、シェルブールで移動中、ドイツ軍の中隊と出会った

クェンティン・ワルシュ少佐がドイツ軍司令官に

「もう周り囲まれてるし、投降したほうがいいんじゃないかな」

と説得したところ、相手はあっさりと、

「そうなん?じゃーそうするわ」

と言って捕虜になった時に確保したものです。

日本軍相手では絶対にこうなっていなかったでしょうし、アメリカも

おそらく日本人相手ならこの説得を試みることもしなかったと思われます。

目を引いたもののその二は、日本の軍刀でした。

軍刀仕立てにした時に付けられたと思われる桜の刻印が見事です。

鞘の先にも桜。

柄も軍刀仕立てでサーベル仕様になっています。

握り手の白い部分はエイの革ではないかと思われます。

ここにあった説明によると、「バイス・アドミラル・ヒタシ・ミト」が

ダグラス・マッカーサーに第二次世界大戦が終わり日本が降伏した時に渡した、

ということなのですが、まずこの「ヒタシ・ミト」とは

三戸寿海軍中将(1981−1967)

のことです。

おヒタシなんて日本人の名前ないっつの。「かでくる」を思い出すわ。

リンク先を見ていただければわかりますが、三戸は終戦時少将で、昭和20年11月、

いわゆるポツダム進級(退官手当や恩給がなるべく多くもらえるように、

ポツダム宣言以降階級を一つ昇進させることを、陸海軍ともに行った) による

ポツダム中将だったわけです。

ちなみにキスカ作戦の司令官だった木村昌福もポツダム中将となっています。

しかし、わたしもこの軍人の名前は寡聞にして知りません。

調べたところ、ポツダム進級後、海軍次官に就任して同省廃止まで勤め、以後は

第二復員省で働いていましたが、戦時中の日本海軍潜水艦による商船撃沈時に

捕虜となった乗務員が殺害された戦争犯罪に関して、第一潜水戦隊命令において

乗務員の「徹底的撃滅」を指示していたことから戦犯裁判にかけられました。

三戸は命令書は偽造されたものだと主張しましたが、結果禁固8年の判決を受け、

1955年2月まで服役していたということです。

その三戸少将がマッカーサーに軍刀を献呈したという話は、

ネット上では少なくともどこを探しても見つかりません。

もらった側のマッカーサーにしても、あまり有難いと思わなかったらしく、

1945年(つまりもらってすぐ)にコーストガード・アカデミーに寄付しています。

この刀は日本の歴史上最も優れた刀鍛冶の一人

「九州のタダヒロ」作である

我々の太平洋での戦いに様々な形で寄与してくれた

アカデミーの息子たちへの記念として

というもっともらしい言葉と共に。

トージョーやヤマモトのならともかく、それ誰よ?な少将の刀では

アカデミー側にとっても正直「微妙な寄贈品」だったのではないかと思われますが、

他ならぬ押し付けてきたのがマッカーサーでは、おし頂くしかなかったのでしょう。

多分。

目を引いたもの、その3。というか一番目を引いたもの。

日章旗です。

また例によってどこか戦地で日本兵の死体を漁って獲ったものか、

と思ったのですが、その通りでした。

「沖縄の近くの島の洞窟」

渡嘉敷とか慶良間とかの島のことでしょうか。

何か書いてあるので、アップにして見たら(冒頭写真)なんと

万年筆でこれを拾ったアメリカ兵の名前がサインされているじゃありませんか。

説明によると、

「16名のアメリカ兵のサインがある」

ということなのですが、なぜ日の丸の部分にされた全員のサインを

どうしてちゃんと見せず、隠すように制服を展示してあるのか。

やっぱりあんまり褒められたことではないと思ってるからでしょ?

それから、中央近くに明らかに血痕と見えるシミがありますね。

隠れた部分にはもっと大きなシミがあるのでは?

つまり、これを取得した人物が、どうしてその経緯を明らかにしていないかというと、

この日章旗は洞窟で自決した日本兵の死体の近くにあったからでは?

まあこんなことを考えてしまうのも、わたしが日本人だからです。

真実はもはや誰にもわかりません。

続く。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E6%B3%95%E5%85%B8%E7%AC%AC10%E7%B7%A8

第5の軍種と言われますが、陸海空軍海兵隊は軍ですが、沿岸警備隊は基本的には法執行機関なので、不思議な気がします。沿岸警備隊は「宣戦布告に際し、議会又は大統領の命令がある場合には海軍の一部門となる」のだそうですので、temporaryな軍ということなんでしょう。

ちなみに、第二次世界大戦以降もアメリカは何度も戦争をしていますが、宣戦布告をして戦ったのは第二次世界大戦以降はないので、それ故、沿岸警備隊の出動はないのでしょう。

軍は敵の排除を目的としますが、法執行機関は被疑者の逮捕が目的で、被疑者が生存したまま確保することが前提になります。なので、アメリカ沿岸警備隊が第二次世界大戦で敵潜を撃沈したり、上陸戦の支援に駆り出されているのは不思議な気がします。あるものは使えという発想なんでしょうね。

アデン湾への派遣は自衛隊の護衛艦ですが、海上保安官が乗組んでいます。これは自衛官にも公海上での逮捕特権はありますが、被疑者を尋問したり、護送することには不慣れなためです。軍と法執行機関はやっぱり似て非なるものと感じます。

アメリカ人は血の気が多いので、法執行機関である警察にSWATのようにテロや凶悪犯罪に際して、軍並の装備で立ち向かい、いきなり排除してしまう部隊もあります。我々日本人程、そのへんの区別は厳格ではないのでしょうね。

遠洋航海の時の服装についてコメントさせて頂きましたが軍刀は長剣とは違います。

日本刀の本身を仕込んでも長剣となっています。

陸戦隊の士官が本身を仕込んだ長剣で戦ったようですが。海軍軍刀は昭和10年から研究試作し、昭和12年制定されました。仕様については以前のコメントのとおり。

柄は白鮫皮に金線巻、鐺等には桜花と桜葉、大正3年に改訂された士官用長剣です。

説明が有名な刀鍛冶作の日本刀との説明ですが波紋等も見えないようですが、長期に手入れしないと錆てきます。どのように保管されてのこの状態なのか?本身でないようにも見えます。

参照並木書房柳生悦子著「日本海軍軍装図鑑」

1海難救助、航路交通管制、海洋汚染防止取締、海事関係法の執行、港長業務、航路啓開

2灯台、灯浮標、電波標識、衛星航法システムの管理、海洋気象通報

3水路測量、海象観測、海洋環境調査、流氷観測

4密輸入密入国取締、領海警備、漁業保護を含む排他的経済水域内での哨戒

5海事検査、水先案内、税関監視、海底ケーブル保守、サルベージ

6有事における予備海軍としての活動

以上これらを各国事情で組み合わせたり、単独で業務としているとの事です。

ただオランダは港湾保全、浚渫も実施、アメリカは船舶の往来する港湾、河川に架かる橋梁の監督も実施しており、上記の範疇にはいらない事もあります。

全てを範疇としているコースト・ガードはないとの事です。

海軍との関係は業務を塗り分ける事は困難との事、海上保安庁は警備救難、水路、灯台を管轄、イギリスは日本の水難救助会に近いし、アイスランドは同じで、アメリカは不断に軍事作戦に関与しており、世界共通で普遍的な役割基準はないようです。

あえて言うならばその国の海事行政と係わりを持ち、併せて海上における主権を何らかの形で行使する代表的機関の一つだそうです。

参照海人社「世界の艦船」No595

その間コメントへのご返信をお休みさせていただきます。

無理されないで拗らせないようにお気をつけ下さい。

お大事に。