皆さんはカリフォルニアの州都がサンフランシスコでも

ロスアンジェルスでもなく、サクラメントであり、

ニューヨーク州はニューヨークではなくオルバニーであると

ご存知だったでしょうか。

どちらもアメリカ建国後の拠点だったり当時の最大都市ですが、

その後経済の動きに伴って人口移動が行われ、また

産業構造も変化することによって新たな大都市が形成されると

州都と有名な大都市が一致しないという現象が生まれます。

カリフォルニアの州都は何度か移転していますが、オルバニーは

ニューヨークに港が整備されてここが入植者の入り口となり、

その後ここが巨大都市に成長しても首都機能を維持し続けています。

ちなみにアメリカの州で州都と州最大都市が一致しているのは、

アリゾナ(フェニックス)アーカンソー(リトルロック)

コロラド(デンバー)ジョージア(アトランタ)

アイオワ(デモイン)インディアナ(インディアナポリス)

などで、アトランタ以外は州GDP低め?みたいなところが多い気がします。

州都以外にに大都市が存在する、というのは、あらたな経済活況が生じた、

という証明でもあるわけですからこの傾向も偶然ではないかもしれません。

もう一つついでにこのGDPがダントツに高いのはカリフォルニアで、

国別のランキングでも

1、アメリカ

2、中国

3、日本

4、ドイツ

5、カリフォルニア

と5位に食い込んでくるのですから驚きますね。

ちなみに国内ベスト5は2位以下テキサス、ニューヨーク、

フロリダ、イリノイ州となります。

そういえばイリノイ州の州都もシカゴではなくサクラメントです。

さて。

ニューヨークで空母「イントレピッド」が展示されていたのも、

陸軍士官学校ウェストポイントがあったのも、ビリー・ジョエルが

グレイハウンドで渡ったのも、サレンバーガー機長が着水したのも

ハドソン川という世界で誰も知らぬ者のない河川であるわけですが、

わたしは東部に滞在していた2年前、オルバニー市のハドソン川岸壁に

駆逐艦「USS スレーター」が公開されていることを知りました。

ダウンタウンからすこし離れたところにある住所をナビに入れ、

到着したのはこんな場所。

USS「スレーター」の姿が岸壁に見えます。

手前にあるスペースはどこに停めても無料の駐車場。

ちゃんとくる前にオープン時間と休館日でないか確かめてきました。

「スレーター」は週5日、10時から4時までだけのオープンです。

もしかして住んでるんじゃないかというくらい家っぽい船が。

クーラーの室外機といい、屋上のスペースといい、充実してます。

で検索してみると、なんとこの船、貸し切りもできるクルーズ船で、

最大150人のクルーズパーティもできるとか。

ただの遊覧船として乗るなら、27ドルくらいでハドソン川周遊ができます。

物好きにもイベントカレンダーまでチェックしてしまったのですが、

11月から3月までは営業をしていない模様でした。

ニューヨークはとにかく冬寒く、この辺りも1月の最低気温で

マイナス10度くらいなり、ハドソン川が凍ることもあるそうです。

「スレーター」の見学も冬季は行っていません。

「オランダリンゴ」(ダッチアップル)の上流側ごく近くに

USS「スレーター」は係留展示されています。(ここ伏線)

近づいてみました。

起工が1943年3月、44年2月進水式、2ヶ月後の同年5月就役、

と戦争に投入するために超スピードで建造された駆逐艦で、

もう76歳になろうとしているだけあって、艦体は

痩せ馬仕様というのではなく、経年劣化による凸凹だらけ。

11月には早々に閉ざされてしまうハドソンリバーですが、このときは

まだ8月のシーズン真っ最中で、ごらんのように

自家用モーターボートで楽しむ人たちの姿もありました。

ちなみに船首に乗っているのは年配の女性です。

第二次世界大戦中に、アメリカはそれこそ駆逐艦を

時間単位で建造していたわけですが、この「スレーター」は

そのうちのDE、「キャノン」級護衛駆逐艦72隻のうち一つです。

今まで駆逐艦は「ギアリング」級の「ジョセフ・P・ケネディ・ジュニア」

を見学したことがありましたが、遠目にも全く佇まいが違う模様。

だいたい艦体の左舷に二本立っている煙突みたいな構造物は何?

ちょっと遠くで正確にはわかりませんが、40ミリ対空砲?

ナンバーがステンシルされたテッパチもちゃんとあります。

この頃の駆逐艦特有の爆雷( Deapth Charge)ラックです。

傾斜になっていてゴロゴロ転がって落ちるという省エネ投下機構。

50口径3インチ砲、アンタイ-エアクラフト・ガン(対空砲)。

この対空砲は日本近海で突入してくる特攻機を攻撃した経歴があります。

デッキの上にはまるで海軍軍人のような格好をした

ボランティアが始業前の点検作業を行っている様子が見えました。

これは何だろうとまじまじ見てしまったのですが、

銃が取り付けられていない銃座なのかな?

何年も人がここに立ち入ったりした様子はなく、

拡大すると照準などにも蜘蛛の巣が張っていました。

当時の救命ボートはそのものが甲板上階に固定してあって、

いざとなればこれを解いて海に落としたようです。

一刻を争う際にこんなにたくさんの留め具を外していて間に合うのか。

つい最近見た映画「眼下の敵」の戦闘シーンで、

駆逐艦艦長のロバート・ミッチャムが総員退艦を命じたあと、

このボートが海に落とされて海に飛び込んだ乗員が乗り込んでいました。

いたるところに対空砲。

40ミリボフォースMK51の二連装マウントです。

信号旗の読める方がいたら右はわかりそうですね。

多分片方は「スレーター」を表しているのだと思いますが。

護衛駆逐艦は、第二次世界大戦開始時に大西洋における

対潜水艦戦への必要性から大量に建造されました。

「スレーター」はこの時期建造された563隻の駆逐艦の一つです。

対潜戦に加え、対空兵器と当時最新の電子機器が搭載され、

さらに高速で長い航続距離を持つ新型駆逐艦が

迅速に建造できるような構造設計によって次々に生み出されていきます。

護衛駆逐艦は、特に危険であった補給船などの船団護衛、そして

沿岸基地攻撃、機動部隊のレーダーピケット艦などの役目を果たしました。

「スレーター」は1944年5月に就役した後は大西洋で船団護衛を、

5月8日にヨーロッパ戦線で連合国が勝利した後は6月にパナマ運河を経て

太平洋での船団護衛を命じられました。

終戦の日、「スレーター」は特攻機の攻撃を受けているのですが、

危うく難を逃れ、戦後はフィリピンで任務を続けて1946年に帰国しました。

そのわずか1年後、1947年の5月には除籍となっていますから、

まさに戦時用にとりあえず調達された駆逐艦という位置付けだったのです。

仕切り柵に取り付けられた「スレーター」のシルエット。

「スレーター」がここに展示されるようになったのは1997年からです。

たまたまそのような話(スレーターを展示艦にする)が許可になったとき、

「スレーター」は戦後ギリシア海軍に譲渡されてその任務を終え、

クレタ島で廃棄処分になるのを待っているところでした。

その後ギリシャから大西洋を曳航されてニューヨークに到着し、

準備が整うまでの4年間「イントレピッド」の隣に係留されていたそうです。

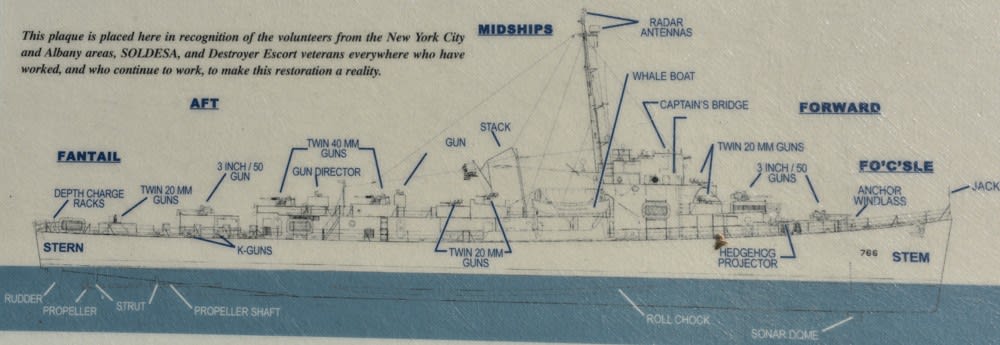

これを見て、先ほど「銃が取り付けられていない銃座」と

言い切ってしまったところに

「GUN DIRECTOR 」

と書かれているのに気がついてしまいました。

銃手に敵機の方向を指示するための機器だったようですね。

またこれによると、ゴム筏ではないボートを「ホエールボート」と称しています。

この図とともにあった解説には、護衛駆逐艦が当初太平洋で

ドイツ軍のUボートから輸送船団を守るために投入された経緯から、

シップネームの由来、戦争中の任務、戦後から現在に至るまでが

実に詳しく書いてありました。

まだ博物館はオープンしていませんでしたが、この頃になると

何人かの見学希望らしい人たちが集まってきていました。

そしてゲストハウスのようなところからブルーのダンガリーシャツに

ジーンズ、黒のベルトというまるで昔の水兵のような格好の人が、

艦尾に星条旗を揚げ始めました。

すでに海軍籍にはないので、敬礼もありませんしラッパもなしです。

アメリカの博物艦は、海軍籍になくとも艦尾に旗をあげることが許されているようです。

海軍旗と国旗が同じであるからこそできるということですね。

かつて「スレーター」の艦尾に揚っていたのは海軍旗でしたが、

今ボランティアの手によって掲揚されているのは国旗というわけです。

国旗を揚げ終わると、ボランティアはスタスタと戻っていきました。

星条旗がハドソン川沿いの緑に映えて「スレーター」の艦尾に美しく翻りました。

ところで、今回「スレーター」について調べていたところ、わたしが

この見学をしてから1年後、つまり今年の9月10日に、先ほどご紹介した

クルーズ船「ダッチ・アップル」衝突されていたことがわかりました(笑)

なんでも原因は「ダッチ・アップル」のエンジントラブルだったそうですが、

そりゃ「スレーター」は動けないんだからぶつかった方が悪いに決まってるがな。

幸い、大事にはならならず「スレーター」も「ダッチアップル」も

営業を続けていたようでなによりです。

もう1日後だったらアメリカ人にとって洒落にならない日だったので、

そういう意味でもいらない話題にならずにすんだといえるかもしれません。

入館料は大人9ドルと激安ですが、ちょうどこのとき、

艦内ツァーが行われるということを聞き、参加することにしました。

当ブログではこれからしばらくUSS「スレーター」と駆逐艦について

お話ししていこうと思います。

続く。

ポンツーン(浮き桟橋)の支柱のような形状をしているので、船を繋いでいるのではないかと思います。

>40ミリ対空砲?

20ミリです。スイスのエリコン製で第二次世界大戦当時は連合国(アメリカ、イギリス)でも枢軸国(ドイツ、日本)でも使われていました。戦後、アメリカから海上自衛隊に供与された「あさひ」は今でもフィリピンで使われていますが、同じ機銃が使われています。

>信号旗の読める方がいたら右はわかりそうですね。多分片方は「スレーター」を表しているのだと思いますが。

右舷は「DE766」と綴ってあります。左舷は一番下が「H」のように見えるので「Slater」ではないように見えます。

続編を楽しみにしてます。

「エヴァーツ」級97隻、「バックレイ」級154隻、「カノン」級72隻、「エドソル」級85隻、「ラッデロウ」級72隻(50隻高速輸送艦に変更)、「ジョンC・バトラー」級83隻(2隻レーダーピケット艦に変更)でした。

「スレーター」は「カノン」級の1艦です。なぜ6タイプに分かれたかですが、推進装置と兵装の違いからです。

推進装置は当初ギヤード・タービン推進でしたが減速歯車装置の製造が間に合わず、デイーゼル機関、ターボ電気推進等が採用され、「カノン」級はデイーゼル電気推進装置とされました。

このクラスは完成後ブラジルとフランスに6隻ずつ引き渡され、60隻が米海軍の艦となりました。

要目

基準排水量1,240トン、満載排水量1,520トン、全長93.27m、幅11.20m、吃水2.52m、主機デイーゼル4基、発電機4基、電動機4基、2軸、6,000馬力、速力21kt、航続力12ktで10,800海里、兵装7.6㎝50口径単装両用砲3基、40㎜連装機銃1基、20㎜単装機銃10基、53.3㎝3連装魚雷発射管1基、ヘッジホッグ1基、爆雷投射機8基、爆雷投下軌条2条、乗員220名

なお「スレイター」は完成後魚雷発射管を撤去し、両側面にMk51方位盤と対になった40㎜単装機銃が装備されました。

参照文献からの引用ですが添付図面や写真から40㎜機銃の増備や連装化や20㎜機銃の連装への換装が実施されています。

整備している人の傍に爆雷投射機が写っています。

参照海人社「世界の艦船」No910

最近読んだ毎日新聞出版発刊保坂正康著「山本五十六の戦争」で感じるのはこのアメリカの国力です。この凄まじいばかりの工業力とそれを艦艇、航空機製造に転化し桁外れの生産をやってしまう判断や実行力でした。これが分かっていた当時の日本の政治家や軍人は山本五十六のみであったと記しています。2回の米国での勤務時の頻繁な視察とワシントン条約延長の予備交渉全権での経験からでした。

著者保坂氏は米内光政海軍大臣、山本五十六次官時代の海軍省副官で開戦当時の米国駐在武官であった実松譲大佐に何度も取材し相当感化されての記述がみられますが。

山本五十六戦死後海軍は秘密秘匿のため関連資料は実家にあった私信も含め焼却し、戦後生き残った本当の戦争責任者たる富岡定俊や石川信吾等が責任を山本等に押し付けた事は堀悌吉が保存した資料等により多少分かってきていると思います。

保坂氏はこの著の最後で山本大将が撃墜され一昼夜生きていた時に考えていたであろう日米講和を空想で描いていますが政府や軍部に米国の国力が分かっていた人物数名でも要職にいたらならと私も思います。

>一刻を争う際にこんなにたくさんの留め具を外していて間に合うのか。

エリス中尉が架台に留める留め具と思っておられるのは乗るところの格子状の板を回りの浮体に留めるバンドであり、乗っても海水に浸かり、回りのロープに捕まる事も出来ますが長時間の漂流にはあまり耐えられる救命装置ではありません。

架台にはロープで留めてあります。

ただこの留め具が数か所格子状板から外れてぶら下がっており相当劣化しているのでそのように思われたと思います。

戦闘艦艇のための黒い水線塗装が浮き上がって役立たなくなって、赤い船底塗料が現れており、吃水が浅くなって重量も軽くなっている事が分かります。

舷側と上部構造物に灰色の濃淡で迷彩塗装の真似事がされていますが、戦時中の写真では違う塗装となっています。米海軍は科学的に考察され塗装していましたので相当の模様の種類や塗料を使用していましたので違っているようです。

なおホエール・ボートは25ft搭載艇ですが、海自も7.9m内火艇(船体材質や操舵装置、機関等が違ってきていますが)として現在も使用しています。

救命浮器は艦橋両サイドや40㎜機銃の傍等にも多く装備されていましたが展示では省略されているようです。ただこの浮器はバルサやコルクですので痛みが早いのでいくら防水帆布で巻いてあっても長くもつものではありません。よく展示できているなと感心します。

「スレーター」は右舷のみにホエールボートが搭載されています。