さて、息子をサマーキャンプに送り届け、TOが帰国した後、

わたしは一人で「コンスティチューション」を観るために、ここ

ボストンのチャールズタウン海軍工廠まで来ました。

その日は曇りで夏の装いでは震え上がるくらい寒かったのですが、

3週間経って息子をピックアップし、家族三人で来た時には

ご覧の通り、わたしなど暑さで顔が真っ赤になるくらいの夏模様。

西海岸と違って、昼間の気温差が結構大きいのがボストンです。

1度目の訪問の時、ここに展示されている「カッシン・ヤング」には

もう見学のゲートを閉じてしまっていたので、わたしはこの時も二人に

「閉まる前にあちらの軍艦の中を見たいんだけど」

と促して最初にここにやって来ました。

ところが、この日もゲートは閉じたまま。

そんなに遅い時間でもなかったのに、全くやる気のないアメリカ海軍です。

さて、この日も中を見学することはできなかったので、外側の写真をご紹介していきます。

まずは艦尾部分。

「フレッチャー」級の艦尾は尖ったように小さくなっているのが特徴で、

そのためこの下には階層が二段しかありません。

舷門から中央部分を見上げたところ。

舷門近くにあるのは5連装533mm魚雷発射管です。

護衛艦の魚雷発射管を見慣れた目には、とてつもなく大きなものに見えます。

昔は2基搭載されていましたが、戦後一つ取り外されてこれだけになりました。

こうして見ると舷側が海面から低く、まるで掃海艇のようです。

「フレッチャー」クラスは掃海艦 (全長67m)よりはもちろん大きいですが、

114.8mと駆逐艦としても小型で、この前に見学した「ジョセフ・P・ケネディ」の

「ギアリング」級(約120m)より2階級下となります。

乗員は329名。

先日体験航海で乗った「あきづき」型は全長150.5mで乗員は約200名ですから、

いかに昔の軍艦が有事には人手を必要としていたかがわかります。

我が日本の当時の駆逐艦と比すると、基準排水量2000トン、全長118mの

「朝潮」型や「陽炎」型のようなものでしょうか。

マスト部分を別方向から二枚。

大きなアンテナはAN/SPC-6C、SCレーダーのもの。

いわゆる一つの対空レーダーです。

頂上の湾曲しているのはSGレーダーAN/SPS-10。

レイセオン社が開発したもので、対水上レーダーとなります。

フェンネルの前のこれらは対水上用の SOレーダー(左)と思われますが

どこにも書いていなかったのでわかりません。

第二次大戦中はボフォース40mm連装砲が装備されていましたが、

戦後ツインの4連装に置き換えられました。

冒頭に書いたように、「カッシン・ヤング」は1945年、

レーダーピケット艦として沖縄で艦隊行動をとっていた時、

特攻隊の攻撃を受け、死傷者を出しています。

記録によると、それは前方の煙突の近くのメインデッキの右舷側だった、

とありますので、まさにこの写真の右側だったと言うことになります。

その戦闘において、日本の特攻機は記録にあるだけでも7機が、

「カッシン・ヤング」の対空砲で撃墜されたわけですが、

少なくともそれがこの連装砲ではなかったようで、なぜかホッとしました。

フェンネルは二本。

煙突の先だけが後方に煙の流れが向くように曲がっています。

「DESRON 30」で検索するとネットでこのマークが出てきます。

第30駆逐艦隊のロゴですが、「カッシン・ヤング」が参加したという資料が

どこからも出てこないのが謎です。

主砲は全部で前後に5基搭載されています。

おなじみ Mk12, 5インチ砲です。

これは艦尾側に置かれた2基の5インチ砲の一つ。

こちらは前甲板にある2基。

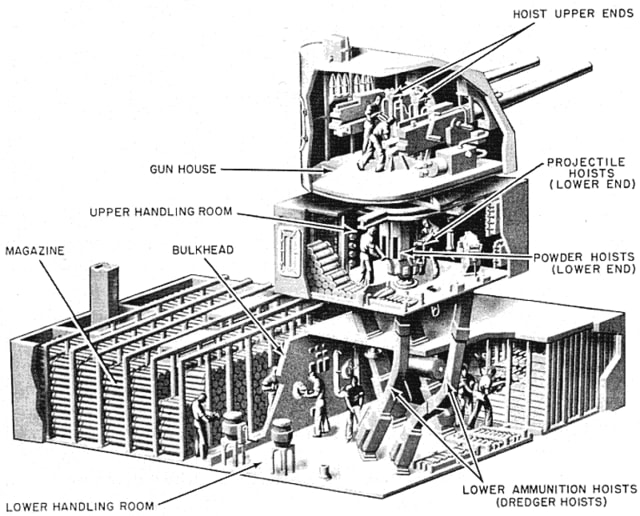

5インチ砲の構造のわかりやすい図を拾ってきたので載せておきます。

あたりまえのことですが、このころは「中の人」がいて撃ってたんですね。

これも戦後つけられた「ヘッジホッグ」(ハリネズミの意)。

対潜迫撃砲です。

上にある徽章に韓国の旗のマークらしきものが見えますが、

これは「ヤング」が1954年、第7艦隊と演習を行った時に、

「韓国パトロール」に参加したという印のようです。

溺者救助用のボートの上に覆いのある「何か」があります。

写真を見ながら気がついたのですが、上部構造物に入るための

ドアが木で塞がれています。

もしかして改装中で見学は行われていなかったのでしょうか。

最初に来た日、遠くから人が甲板にいるのが確かに見えていたのですが。

岸壁に可愛らしい家が建っていて、海軍の人がここに来た時の

作業所兼休憩所になっているようです。

(展示艦の中ではくつろげないってことですねわかります)

Quality Assurance とあるので、営繕課のようなところの人がくるようです。

「カッシン・ヤング」は1951年、ここボストンの海軍工廠で

現在の形になる改装を受け(フラム改装ではない)、

1953年から1960年まで就役し、その後非活性化されて、

海軍から「永久貸与」という形で1978年からここに展示されています。

「カッシン・ヤング」の横には、ミサイル巡洋艦「ボストン」CAG-1の

時鐘と対空砲だけが展示されていました。

「ボストン」も第二次世界大戦のために建造され、

戦後はミサイル巡洋艦に変更されてベトナム戦争にも参加した艦です。

彼女の艦体は1975年、売却されてスクラップとなりました。

「カッシン・ヤング」は1946年に一旦退役し、その後は

「モスボール艦隊」といわれる予備艦として保存されていましたが、

朝鮮戦争の勃発に伴い、1952年にここチャールズタウンで改装を施され、

大西洋とカリブ海での4回ものサービスを勤めています。

この間彼女は5回にわたるオーバーホールを受けながら、

老いた体に鞭打つようにして勤務を続けました。

本来ならとっくに引退している歳なのに、何度も整形手術を受けて

若い娘の役も演じてしまったりする女優の執念みたいなもんでしょうか。

ちょっと違うかな。

その功績を讃えられ、彼女は「バトル・エフェクティブネス・アワード」、

つまり戦闘効果賞を与えられました。

そして、このことを調べていてわたしは長年の謎が氷解したのです。

これは、横須賀にいる「チャンセラーズヴィル」の艦橋ですが、

これ!この

「HEEEEE」

ですよ。

かねがね、米軍艦のこの「へええええ」って何だろうと思っていたの。

これが、「戦闘効果賞」受賞の印であったことが判明したのです。

この「E」を「バトルE」といいまして、賞を受けるごとに

Eを艦体に書いてそれを表しているというわけです。

この写真でいうと、黒い影をつけた金色のEがそれ。

Eは「エフェクテブネス」=効果のEだったんですね。

それでは「HEEEEE」の最初、下三本線の「H」は何かと言いますと、

といい、Hは文字通りヘルス=健康の意。

艦に置ける健康増進とか医療の充実が受賞の対象になり、例えば

「チャンセラーズヴィル」の緑のHの下の三本線は、今まで

この賞を3回受けたという証になります。

もし彼女が後2回、つまり全部で5回この賞を受賞することがあれば、

その時にはHの下の斜線は消えてHの上に星が描かれます。

画面をよくみていただければ、青と赤のEの下が特にペンキムラがあり、

斜線をけした跡があるのがわかります。ってかちゃんと綺麗に塗りなさいよ。

「E」アワードは一年に一度審査があり、受賞すれば増えていきますが、

一度取ればあとは斜線と星でその回数を表します。

色によっても意味があって、黒の「マリタイムウォーフェア」以外には

- "E" =ファーストウォーフェア/防衛優秀賞

- 赤 "E" =エンジニアリング/存続可能性優秀賞

- 緑 "E" =指揮統括優秀賞

- ブルー "E" =物流管理優秀賞

- 黄色「E」=海軍陸上軍(CNSF)船舶安全司令官賞

- 紫 "E" =効率優秀賞

これでいうと、「チャンセラーズヴィル」はかなりの優秀艦であり、これまで

もっとも多く評価されたのが「物流管理」であることまでわかるというわけです。

後一日、「カッシン・ヤング」にまつわることについてお話ししたいと思います。

5インチ砲1門で25人。40ミリ連装機銃1基で5人。ボイラー1基とタービン1基にそれぞれ25人なので、これだけで300人くらいになると思います。当時は人力に頼るところが多かったので、多くの人手が必要でしたが、今の「あきづき」型の5インチ砲だと精々、10人だと思います。

エンジンも同様で蒸気タービンだと赤いレバーの種火点火から、蒸気が上がってバルブを開閉するのも一々、人がやっていたので、多くの人手が必要でしたが、今はガスタービンエンジンで旅客機に付いているジェットエンジンと同じなので、ほとんど自動であまり人手は要りません。

ちょうど「Cassin Young」は自衛隊の先代の「あきづき」型や「むらさめ」型のような感じです。砲5基にボイラー・蒸気タービン各2基で乗員数300人超ですが、一人になれる場所がないので、一週間以上無寄港で走るときついです。

後部煙突の前(上部)についているのは、レーダーではなく電波探知装置(ESM)です。敵の通信やレーダー波を傍受する装置で、要は一般の物とは桁違いに高性能のラジオなので、訓練や脅威がない時にはよくラジオやテレビ(音声だけ)放送を聞いていました。

1942年~1944年で175隻建造されたフレッチャー型駆逐艦 この当時Wikiに寄ればSTSと呼ばれる特殊処理鋼が使用されたとの事です。

一部鋲接の部分も見れますが、ほぼ溶接で建造されています。

大量生産には溶接が必要ですが、この時代に良く出来ているなと感心します。

ただ復原性能は日本では良くないと判断され3番砲は撤去されています。

「ありあけ」、「ゆうぐれ」とも2番4連装発射管も撤去し、その後に実習員講堂が設置され、実習に、遠洋航海に使用されました。

聞いた話ですが「ありあけ」は1970年バウソーナーの開発のため艦首は造り替えをIHI東京で実施したのですが、溶接時に亀裂が生じ、苦労したとの事です。

STSがどのようなものか分かりませんが亀裂発生から高張力鋼の1種ではと考えます。

溶接で鋼板は熱せられますが、溶接部分のビード部の横の熱影響部が終わると急冷しますが、高張力鋼は徐々に冷やすように処理してやらねば亀裂が入ったりします。

あの時代にこのような材料を使用し、問題を起こさなかったようで、日本の鋼板材料および溶接技術で大変劣っていた事が分る事象です。

またハッチのエッジにステンレス鋼を使用し、手入れの簡略化と密着性を考慮していたとも聞いています。

レーダー及び射撃指揮装置の使用の速さもさることながら、船屋としては船体材料、溶接技術だけでも脱帽です。