午前9時~午後8時まで

場所:板橋区立中央図書館1階 おはなしの部屋

申込:不要

子どもの本の翻訳で考えたいこと〜ボローニャブックフェアから

場所:中央図書館1階 図書館ホール

定員:24名 事前申込(先着順)

申込:7月18日(金曜日)午前9時より電子申請にて受付開始

会場では、第31回(令和6年度)受賞作品と、これまでの課題絵本や出版された大賞受賞作品を展示します。

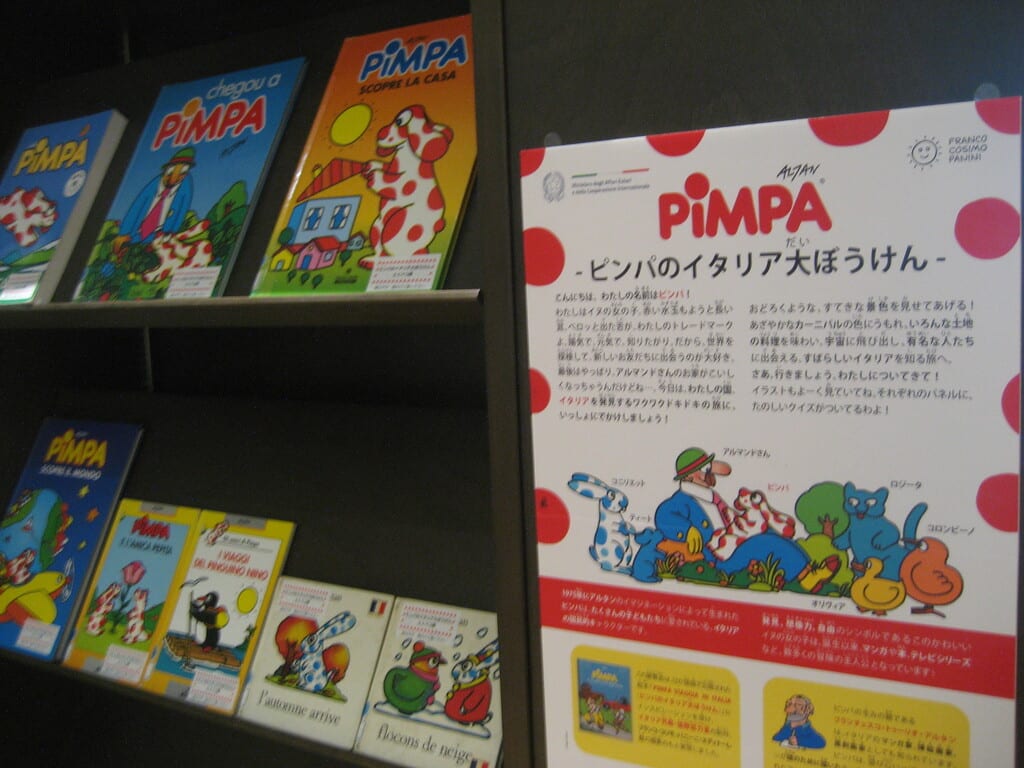

Pimpaの絵本いろいろ(館内閲覧)

Pimpaの絵本いろいろ(館内閲覧)

「近代イタリアの歴史 - 16世紀から現代まで-」(北村暁夫/伊藤武編著・ミネルヴァ書房)を読みました

イタリア文化会館の図書室で借りて読みました「近代イタリアの歴史」(2012年)📖

この本は近代イタリアの歴史についてまとめてあり この本を読む前に「イタリアの歴史を知るための50章」を読みました

本の紹介:

16世紀から現代にいたるイタリアの歴史を、通史とともに、それぞれの時代に関する理解を深めるための最適なテーマを切り口に概観するテキスト。

最近の研究動向も反映し、近現代イタリアをコンパクトに理解できる待望の書。

目次:

第1章 領域国家の形成

1559年のイタリアの地図を見ると 領域国家(ナポリ王国 シチリア王国 ヴェネツィア共和国など...)の分布がわかります

第2章 啓蒙の世紀

地図は18世紀半ばで 教皇国家がありますね サルデーニャ王国が成立します

「フランス革命とイタリア」が興味深かったです ナポレオンのイタリア侵攻のこと等...

第3章 リソルジメント

前に観た(イタリア文化会館の試写会で)「我々は信じていた(Noi credevamo)」をまた観たくなりました🎥

第4章 自由主義の時代

「イタリアは成った これからはイタリア人をつくらねばならない」という有名な言葉ですね

コラム「南部」を想像する これも昔から延々と続く南部問題を抉り出して興味深かったです ジョヴァンニ・ヴェルガのシチリアの農漁村が舞台となったヴェリズムの文学作品など...

第5章 世紀末とジョリッティ時代

ここで未来派が出てくるのですが 戦争賛美など過激な芸術集団なのですね...

リビア戦争もありましたね... コラム「大量移民(グラン・エクソダス)」は 最初は単身出稼ぎだったのが やがて家族を呼び寄せてコミュニティができて...またアイデンティティーについて等とても興味深かったです

第6章 第一次世界大戦と戦後危機

ダンヌンツィオとフィウーメ占領 人民党と社会党 そして

ファシズム運動 — 戦士のファッシと農村ファシズム 等...

コラム「女性にとっての第一次世界大戦」では 戦争に狩られていった男たちの代わりに 家庭を守り労働力となって社会を支えていった女たちについて書かれています

第7章 ファシズム時代

ムッソリーニ ファシズムについて またコラム「ファシズムとスポーツ」では スポーツが果たした役割とその功罪について書かれています

それと興味深かったのはLeiが禁止されて Voiが使われていたことが書かれています

イタリア語を学び始めた頃にそれを聞いて不思議でしたが Leiを「あなた」として使うのは スペイン語由来の用法であり スペインに支配されていた時代の名残とのこと そしてVoi(貴殿、貴様)はより「男らしい」代名詞として推奨されたのですね

第8章 第二次世界大戦とレジスタンス

イタリアにおけるレジスタンス サロ共和国の成立と終焉その他...

ここで サロ政権に迫害されたイタリア人学者フォスコ・マライーニの娘 ダーチャ・マライーニの「書くこと、生きること」(2014年@イタリア文化会館)の心に残る講演会を思い起こしました...

第9章 共和国の成立と高度成長

戦後の様々な政党について 「共和制における政党」 「キリスト教民主党とカトリック」等について 中でも 1970年代には 閣僚ポストを勢力に応じて配分するロッティザツィオーネ(Lottizzazione)という慣行が生まれたそうです

仕事や行政の支援等を得るには その政党系の連盟に加盟することが条件だったことなど... アメとムチでもって日和見主義が増えました

第10章 鉛の時代から消費社会へ

新しい社会運動 赤色テロと「鉛の時代」について これは色々な映画でも観ましたね 学生運動 熱い秋(労組の運動)等... アルド・モーロ元首相暗殺事件など

離婚法や中絶法などもできてきました

第11章 第二共和制へ

ベルルスコーニ登場! そして北部同盟やオリーブの木など 選挙法がめまぐるしく複雑に変わっていったことなど 混迷の時代ですね...

これは2012年の発行ですが このあとの記述を読んでみたいですね

今まで様々なイベントや映画や本などで知ったイタリアの歴史

その近代史の部分をまとめて一気に俯瞰できた 貴重な一冊でした

本は こちら

メリングさんの著書数々

メリングさんの著書数々 アイルランドの児童書

アイルランドの児童書 アイルランドの児童書

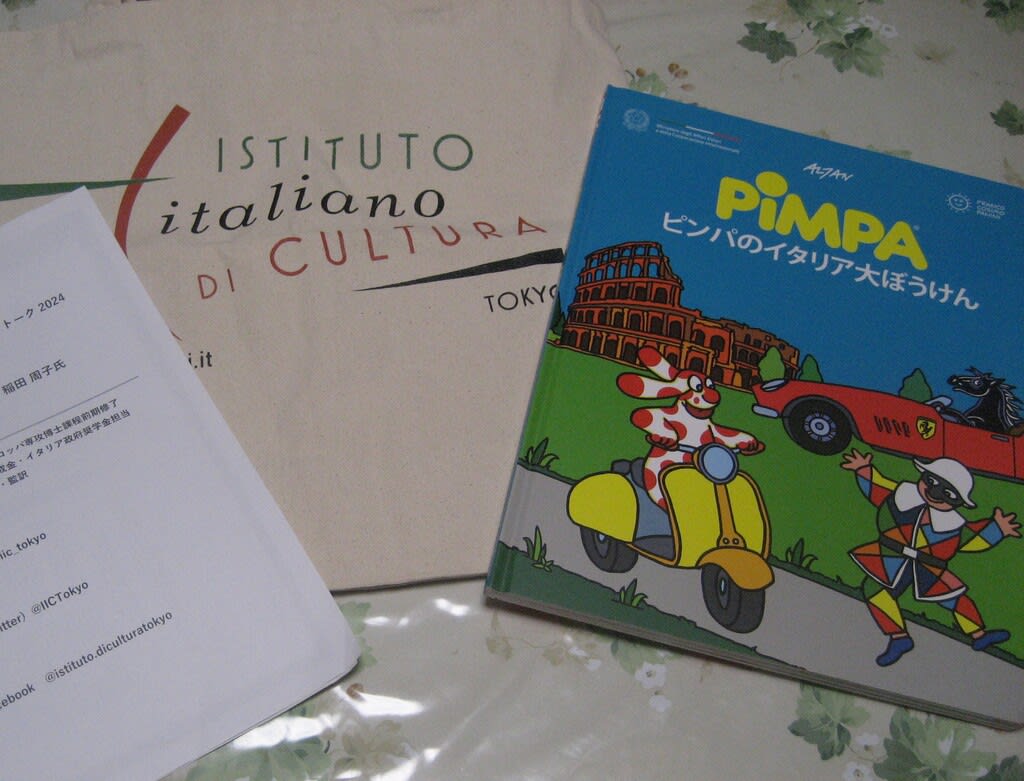

アイルランドの児童書 PIMPAの日本語版とイタリア文化会館の布製トートバッグ

PIMPAの日本語版とイタリア文化会館の布製トートバッグ solo una notte

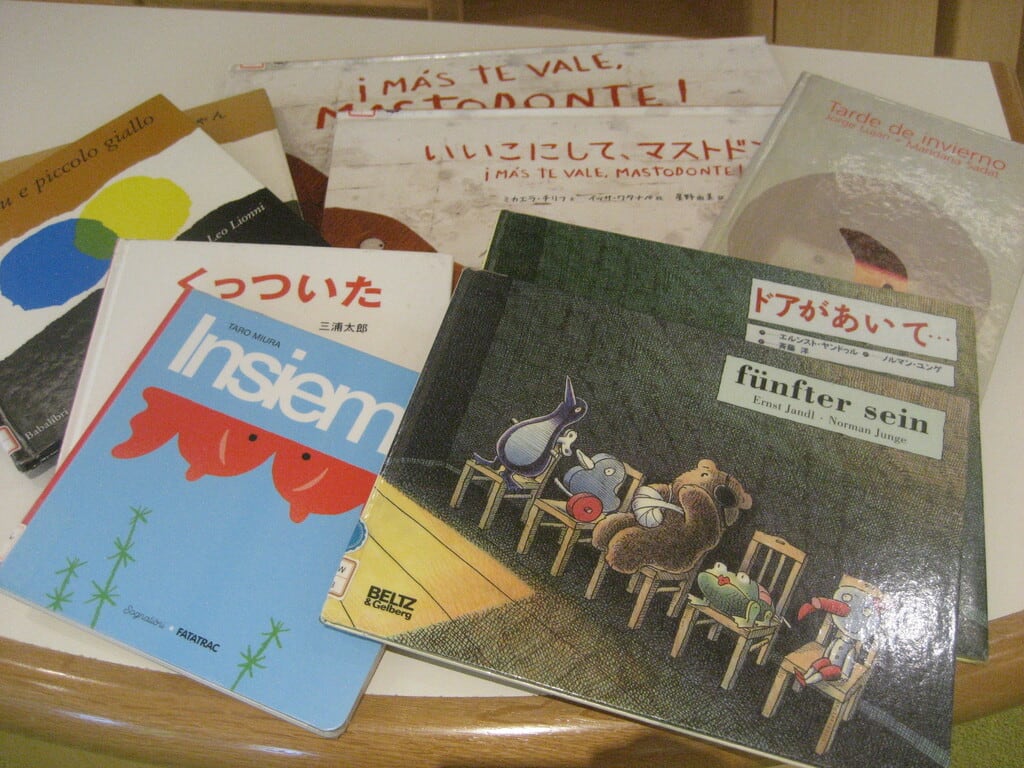

solo una notte  左がTara Booksの縦の蛇腹絵本

左がTara Booksの縦の蛇腹絵本 右端奥のブルーの絵本がGiù nel blu

右端奥のブルーの絵本がGiù nel blu  展示されたスゥエーデンの児童書

展示されたスゥエーデンの児童書 同児童書

同児童書 5冊の絵本を読みました

5冊の絵本を読みました 絵本館のおはなしの部屋 このあと大勢入ってきました💕

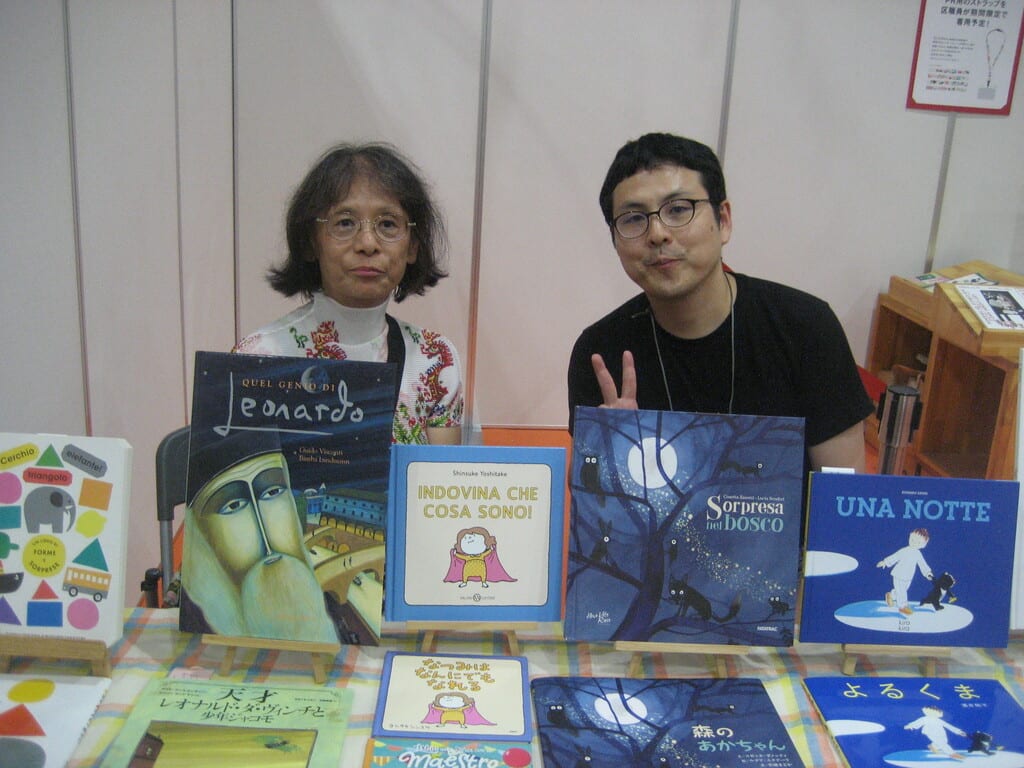

絵本館のおはなしの部屋 このあと大勢入ってきました💕 奈良のちぇるびあっと絵本店の店長さんと

奈良のちぇるびあっと絵本店の店長さんと ちぇるびあっと絵本店の展示スペース

ちぇるびあっと絵本店の展示スペース  孫の誕生日のプレゼントの絵本

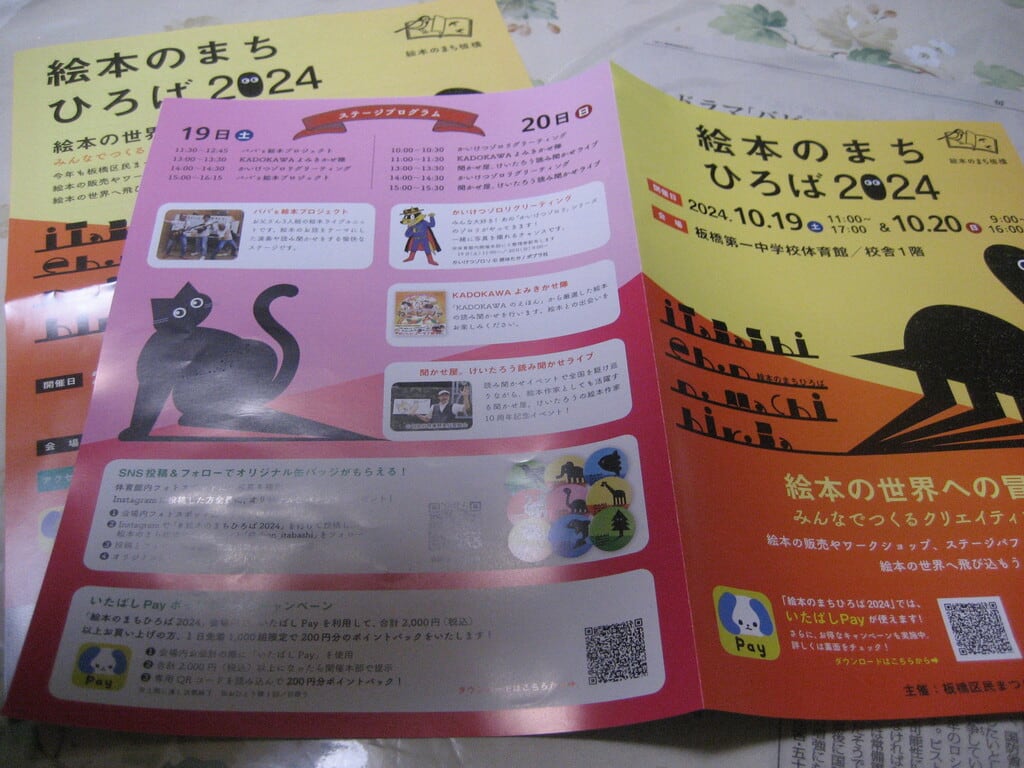

孫の誕生日のプレゼントの絵本 チラシ

チラシ こんなに人出があった板橋区民祭り

こんなに人出があった板橋区民祭り