サルデーニャ出身のGiovanni先生と魅力溢れる島の探索をしましょう。

サルデーニャは、古代の儀式、人気ある祭り、千年前の歌に伝統が現れている島です。地中海の影響を受けたサルデーニャの工芸品、壁画といった芸術は、創造性と深いアイデンティティを物語っています。

セミナーのチラシ

セミナーのチラシ

scendiletto

scendiletto cavalcata sarda

cavalcata sarda ottana maschera

ottana maschera グラツィア・デレッダ(Grazia Deledda)はノーベル文学賞受賞作家ですね

セミナーのチラシ

セミナーのチラシ

scendiletto

scendiletto cavalcata sarda

cavalcata sarda ottana maschera

ottana maschera 「サルジニア語 ラテン語の面影残す地中海の島ことば La Sardegna linguistica l'isola mediterranea dove sopravvive la latinità」(菅田茂昭著/早稲田大学出版部)を読みました

この著者の方の講演を まだイタリア語を始めたばかりの頃にイタリア文化会館で聞いたことがあります 懐かしい...

本について:

イタリア・サルジニア島の方言サルジニア語は、ロマンス語の一つである。他のロマンス語では ラテン語からロマンス語への変化の過程で消滅したものが、サルジニア語には残っていることが多く、サルジニア語はラテン語の原型をよくとどめているという特徴を持つ。

サルジニア島での現地調査の結果をもとに、サルジニア語の音声・文法・語彙・語形成を解説するほか、このことばがロマンス語圏にどう位置付けられるかを明らかにする。

* * *

地元の図書館のイタリア語コーナーに よく目立つように置いてあったこの本 あらかたイタリア語の問題集や参考書は読んでしまった私には目当たりしく 吸い寄せられるようにすぐに手に取った

サルディーニャには行ったことはないが 色々なセミナーや本等を通じて身近に感じている

本より抜粋:

「サルジニア語は ロマンス語の中ではラテン語に近いという印象を与える

イタリア語やフランス語など 他のロマンス語では 進化の過程で失われたラテン語の要素が 孤立したサルデーニャの島には残っている サルジニア語はまさに ラテン語の面影を残すロマンス語なのである」

こうして著者が40年以上にわたってサルジニア島に通い 様々な本を書きました サルデーニャを代表するM.ピタウ(Pittau)教授とも親交があったとのこと

2001年のピタウ教授の著書では BC1500年頃からローマの征服まで続いたこの時代の原語を 「ヌラーゲ語」から「前サルジニア語」へと変更しました

この言語を話していた人たちは 前13世紀半ば頃 小アジアのリディア(Lidia)より渡来し そのころすでにヌラーゲは建てられていたとされます

前8世紀から前6世紀にかけて フェニキアに そして前6世紀からローマに征服(BC238年)されるまで カルタゴに支配されました

フェニキア語の名残りとして カンピダーノ方言がいくつかありますが 地名にはTharros(タロス) Macomer(マコメール)などがあります

同時に イベリア・バスク語からの影響もあります

歴史:

サルジニア語の歴史は BC238年のローマの征服とともに島にもたらされたラテン語から始まります

534年から9900年頃までのビザンティン時代は 役所ではギリシア語が公用語でした

アラゴン王国の支配下(1323~1479)では カタルーニャ語が スペインの支配下(1479~1708)ではスペイン語が公用語となりました

北西部のアルゲーロ(Althero)では 今もカタルーニャ語が話されています

サヴォイア王国に属していたことからピエモンテ方言の語彙も入ってきました

1861年にイタリアが統一されてからは イタリア語が公用語となりました 今では家庭の中でサルジニア語の各地の方言が話されています*

* カンピダーノ方言 ログドーロ方言 ガッルーラ方言 サッサリ方言 ヌーオロ方言など

さらに サルジニア語の運用や文法へと本は進みます:

冠詞は 男性名詞単数は su 女性名詞単数は sa

たとえば su libru その本 など

動詞の時制もだいたいイタリア語に似ていますね

ちなみに サルジニア語の近過去は 遠過去(ラテン語の完了過去)に代わる働きを担っているとのこと

そして サルジニア語の接続法半過去は ラテン語の接続法未来完了過去の形式を ほぼ継承しているそうです

条件法は ラテン語を継承するものではなく ロマンス語における改新のひとつなのですね 接続法からの分岐ととらえることができるそうです

いろいろな文例:

Deo soe sardu. 私はサルジニア人です

Semus sardos. 私たちはサルジニア人です

Mariola mándigat su casu. マリオーラはチーズを食べる

動詞の位置はかなり自由で 疑問詞のない疑問文では 何種類もの語順があります びっくり!

接続法:

Cherio chi Mariangela benzat cras. 私は明日 マリアンジェラが来てほしい

Mariangela benit cras. 明日 マリアンジェラが来ます

次は語彙です:

アルカイズムに富んでおり(特にヌオーロ地域) ラテン語の面影を残しています

たとえば イタリア語の「家」は casa サルジニア語では domo (domus) です

そして地域差に富んで 多様な地理同義語(geosinonimi)が見られます

地域による違いがみられる語彙のことです

そしていよいよ サルジニア料理の名称例に入ります:

Frégula de cocciula (Fregola con arselle) アサリのフレーゴラ (小粒パスタ)

Porcheddu a s'ispidu (Porcetto arrosto) 子豚の丸焼き

Pane carasau (Carta da musica) サルジニア風ドライパン 割る音から五線紙とも呼ばれます

本は こちら

日本サルデーニャ・オンラインミュージアム / Museo Online Giappone Sardegnaのオープニングイベントにzoomで参加しました(2021.10.19)@サルデーニャの建築と文化展実行委員会

新宿の工学院大学で10月19日に開催された「日本サルデーニャ・オンラインミュージアム 地中海の中心に浮かぶ島サルデーニャの建築と文化展(Museo Online Giappone Sardegna)」のオープニングイベントに zoomで参加しました

コロナ下のため オンラインでのミュージアムをオープンされたとのこと これは 2020年に刊行された「NICHE(ニッチ) 07 地中海の中心に浮かぶ島、サルデーニャへ!」(工学院大学建築学部同窓会NICHE出版会編)をベースにしたコンテンツが紹介された 大変すばらしい公式サイトです

このサイトには 私も習ったことのある サルデーニャ出身のGiovanni Piliarvu氏(カメラマン・日本サルデーニャ協会会長)も担当され 氏の美しい写真満載です!

* * *

この日の基調講演では 陣内先生の「サルデーニャの水の信仰」について興味深いお話を伺いました

先生の「地中海の聖なる島サルデーニャ」という著書を読んだことがあります 地べたに座って歓談する女性たち 木製のバルコニー 一階に家畜 二階が住居 宗教行列と それに使われたノヴ ェナリオ(Novenario)...

また 「La Sardegna vista dai giapponesi」という本が4か国語(日本語 英語 イタリア語 サルデーニャ語)で出版されているそうです

サンタ・クリスティーナの聖なる井戸(il pozzo sacro nuragico di "Santa Cristina")についてのお話 田園の教会(chiese campestre)のお話もとても興味深かったです

マリア・ライ氏がウラッサイの山を芸術展示にしたことについても紹介されました

藤森氏の 「ヌラーゲ遺跡や墓地にみる巨石文明」の基調講演では 先生のドルメン メンヒル 巨人墓 ネクロポリス 巨石文化等の世界的な研究と サルデーニャのヌラーゲの巨石文化についてご紹介いただきました ヌラーゲはお墓ではなく人が住む住居だったのですね

アルベロベッロのトゥルッリはヌラーゲに由来していると とある旅行番組で見ましたが そのようなこともおっしゃってました

日本にも縄文時代の古墳で発見された女性の土偶がありますが マルタ島やトルコ等で発見されたものとよく似ていますね! ガイア信仰を表すものではないかとのこと 興味が尽きません...

そしていよいよラストに ISOLA会長・カメラマンのジョヴァンニ・ピリアルヴ氏の 「サルデーニャと日本について」のお話に移りました

15年前に来日した頃 サルデーニャはまだ日本ではほとんど知られていなかったというエピソードに始まり このオンラインミュージアムやワールドツアーが サルデーニャをさらに知ってもらうきっかけになればとの熱いメッセージに感動しました💖

できれば工学院大学に直接足を運びたかったです 知り合いも来ていたかも☺

工学院大学HPのお知らせは こちら

公式サイト: 日本サルデーニャ・オンラインミュージアム 地中海の中心に浮かぶ島サルデーニャの建築と文化展」 Sardegna in Giappone Museo Online.

写真: 世界遺産 スー・ヌラージ・ディ・バルーミニ(Su Nuraxi di Barumini)

サルデーニャ・オリスターノ地域の山火事の報に接して(2021.7.25)@ISOLAサルデーニャ協会

2021年7月25日に起きたサルデーニャ・オリスターノ地域での山火事の報に触れ たいへん心を痛めております

サルデーニャには行ったことはまだないのですが サルデーニャ出身の先生方や

様々なイベントや交流を通して とても身近に感じておりました

ドイツでの洪水のニュースもそうですが 気候変動により 徐々に状況が悪化していることをひしひしと感じております

Giovanni先生の「サルデーニャ講座」に行ってきました(2020.3.7)@高円寺ピアッツアイタリア

久々にお会いしましたGiovanni Pilliarvu先生!! サルデーニャ講座は盛況で 私はこのために前回のリポートを読み返して準備しました ^^) _旦~~

Giovanni先生は日本サルデーニャ協会会長でもいらして 今までにも様々な協会(通称: Isola)のサルデーニャイベントでもご一緒させていただきましたっけ...

Sardegna al centro del Mediterraneo 地中海の中心のサルデーニャ

サルデーニャはちょうど四国くらいの大きさで ざっと言えばコルシカ島の下です(笑) 人口は167万と少なく自然が豊か

国旗は クアトロ・モーリ (Quattro mori/4人のムーア人)」)の旗です 4つの顔は北アフリカ出身の祖先の顔を表しており 前は右向きではなく左向きで目隠しをしていたそうです

サルデーニャ語はラテン語から来ています サルデーニャ語の方言の地図を示しながら 北はコルシカ語(lingua corsa) 南はサルデーニャ語(lingua sarda)各種 そして北西のアルゲーロ(Alghero)はカタルーニャ語(Catalano) 南西の小島はリグーリア語(Ligure)...これはジェノヴァから流刑者が流れたためとのこと

「イタリア全土で公用語とされているのはイタリア語だが、サルデーニャではサルデーニャ語(Sardu)が広く使われている。サルデーニャ語はイタリア語の方言(言語変種)ではなく、ラテン語を起源とするロマンス語に属する言語である」(Wikipedia)

テレビの普及により全サルデーニャ人がイタリア語を話せるようになったとのこと

若い世代の先生ご自身は サルデーニャ語は話せないが 聞いてわかるそうです

サルデーニャ語にはイタリア語にはない X (ジ) Su Nuraxi (ス ヌラージ)という文字がありこれはフェニキア語から来ています

THARROS のH もフェニキア語からですって

* * *

まずはサルデーニャの歴史から:

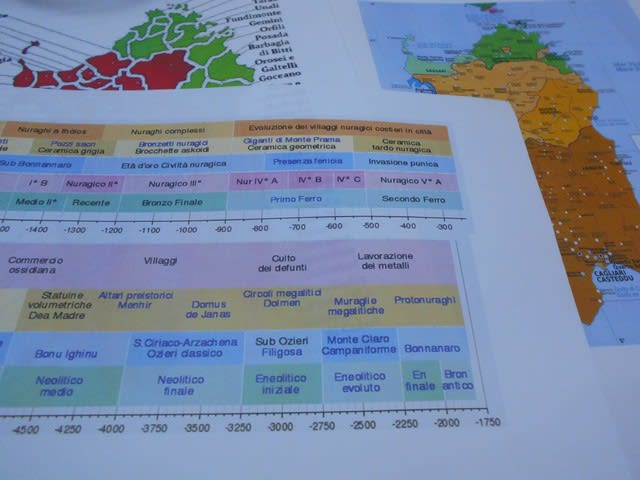

↑

いただいた資料 年表 言語分布地図 行政区地図

Popolazioni nuraghiche 1500 a.C.~ ヌラーゲ人 紀元前1500年~

サルデーニャ人の起源はさまざまありますが ヌラーゲ人は紀元前1500年頃からいて 紀元前238年に ポエニ戦争終結のあと ヌラーゲ文明は途絶えたそうです

「新石器時代からローマ帝国の時代にかけて、ヌラーゲ(Nuraghe)人が上陸し、生活しはじめた。この謎に満ちた民族は、紀元前20世紀頃、東地中海からやって来たものと推測されている。」(Wikipedia)

そのヌラーゲ時代のDomus de janas について説明してくださいました 40以上の墓があり ドアは異世界に通じるとされていました

女は月と水と そして男は太陽 闘牛とつながっていたそうです

ここでは水の道があり 最古のワイン作りの痕跡がヌラーゲで見つかっているそうです

Sardegna pre-nuraghica サルデーニャ プレ・ヌラーゲ

最初のそして重要なヌラーゲは Nuraghe Santa Antine これは sa domo de su re (イタリア語で「王の家」 "la casa del re") とも呼ばれていました

ヌラーゲは砦(fortezza)であった時代もあり 避難所(rifugio)として敵が来れば村人たちが中に住めたし 宗教施設として使われた時代もありました 井戸があり 女神に捧げられたもので 小さな入口をくぐり(神へのリスペクト) 中には死後の世界で使うものが置かれています

Santuario nuragico di Santa Cristina は 三角形の入り口をしたヌラーゲで聖なる井戸(pozzo sacro)でした 女神(la dea Madre)に捧げられ 春分・秋分の日に上の穴から光が入ります 水が今もあります

そして サルデーニャ唯一の世界遺産である スー・ヌラージ・ディ・バルーミニ(Su Nuraxi di Balumini)

詳しくは こちら

石の組み方も説明して頂きました 少しずつずらして乗せると崩れない 入口が弱いので大きな石で支えるそうです

tomba dei giganti についても説明してくださいました これは巨人が建てたかと思われるような重く大きな石で あの世のドアがあり 死後の世界を大切にしています

海に向かって建てられたそうで これは敵を威嚇するためですね

モンテ・プラ―マの巨人 これは紀元前6~9世紀に建てられた Oristano県Cabrasにある巨人の遺跡で 1970年代に発掘され カリアリの国立考古学博物館(il Museo archeologico nazionale di Cagliari)に展示されていますが 2~2,5メートルと 当初思っていたよりも大きくなかったそうです (足が短い)

サルデーニャは考古学ファンにはたまらないですね!!

* * *

歴史: 先史時代 → 石器文化と黒曜石(ossidiana)の時代 → ヌラーゲ文化の時代 → サルデーニャにおけるフェニキア人、カルタゴ人、そしてローマ人 → 中世 → サルデーニャ王国の誕生から現代 (Wikipedia)

「エジプトを侵略した海洋民族シャルダナ (Shardana) とサルデーニャとのつながりは真偽が疑わしいが ノーラ遺跡の石碑は フェニキア人がこの島をShardenと呼んだ証拠となっており、これがSardiniaという名前の由来となっている。 」(Wikipedia)

サルデーニャ民族の起源を調べていると サルデーニャの国の名前の起源が 「シャルダナ」というアジアから来た最古の海洋民族につながっているとは...ロマンがありますね💛

また フェニキア人(i fenici)についても語ってくださいました

紀元前12世紀頃から盛んな海上交易を行って北アフリカからイベリア半島まで進出し 地中海全域を舞台に活躍し カルタゴの街を作ったのですね

サルデーニャはそのフェニキア人と その前はギリシャ人(i grechi)と貿易していました

フェニキア人のあとに 紀元前500年ごろカルタゴ人(Punici、ポエニ)がサルデーニャ周辺の地中海の覇権を確立しました カルタゴの影響はサルデーニャのほぼ全域に及んでいます

紀元前238年 ローマ人がサルデーニャの島を獲得しました

ローマはカルタゴとのポエニ戦争に勝利し 戦後にカルタゴの傭兵が反乱を起こしたため ローマはサルデーニャを占領しました その時点で既にサルデーニャには社会基盤と少なくとも平野部では)都市化された文化があったのですね

そしてサルデーニャはシチリアとともに エジプト征服までのあいだローマの穀倉地帯(granai di Roma)のひとつでありつづけたのです (エジプトは肥沃な土地があった)

「フェニキア・カルタゴ文化は ローマ人の支配下にあっても 紀元後数世紀まで根強く残lり Tharros(ターロス)、Nora(ノーラ)、Bithia(ビティア)、Antas(アンタス)、Monte Sirai(モンテ・シライ)は 建築と都市計画の重要な考古学遺跡となっている」 (Wikipedia)

ざっと年表にすると:

Fenici フェニキア人 (700-200 a.C.)

Romani ローマ人 (238-476)

Vandali ヴァンダル人 (476-533)

Bizantini ビザンチン(東ローマ帝国)人 (533-827)

Giudicati (900-1323) 4つの領国 giudici 領主 「審判による統治」を意味するジュディカーティ(Giudicati)という制度

giudicatiとは 自分たちを守るために勝手に作った国だ (普通はimperatore(皇帝)や神から権力をもらって国を作るが)とのこと

アラブ人に対抗するために 海洋共和国のピサとジェノヴァに守ってもらったのは 彼らも次はやられるのでということらしい

アラブ人(i arabi)だけはサルデーニャに入りませんでした スペインを通して来ただけとのこと

「ローマ帝国の滅亡後、サルデーニャは何度と征服の対象とされている

456年北アフリカのヴァンダル人に占領され 711年からはサラセン人による沿岸部の都市への攻撃を受け 1063年から 東ローマ帝国の政治行政組織を踏襲する形で 審判による統治を意味するジュディカーティ(Giudicati)という制度が形成された

同じ時代、アラゴン=カタルーニャ王国(Catalani Aragonesi )の影響が大きくなり、これはアラゴンによるサルデーニャ占領まで続いた。当時のスペインの影響の強さは、今でもアルゲーロ周辺でカタルーニャ語の方言が使われていることからも伺える」(Wikipedia)

スペイン人(Spagnoli)がいた頃(700年間)は一番暗い時代だった 長い中世だった とのこと

スペインはサルデーニャをとろうとして 発展をストップさせた 700年もの間...

ロマネスク教会は多いそうです 1300年~ 他の新しい建築はあまり入っていない

そして引き続きサルデーニャ王国(Regno di Sardegna)の話に入りました

「スペイン継承戦争でサルデーニャがスペインからオーストリアに渡った後、1720年にシチリア島との交換によりサヴォイア家が領有してからイタリア統一の1861年まで、サルデーニャはピエモンテとサルデーニャ王国を形成していた。本拠はサルデーニャ島ではなく大陸のピエモンテにあり、首都はトリノであった。

1861年にサルデーニャ王国がイタリア統一を果たして国名を「イタリア王国」と改めた。」(Wikipedia)

これでサルデーニャの歴史はおしまい! 一番たいへんなところです(*ノωノ)

* * *

次は伝統 Tradizioni

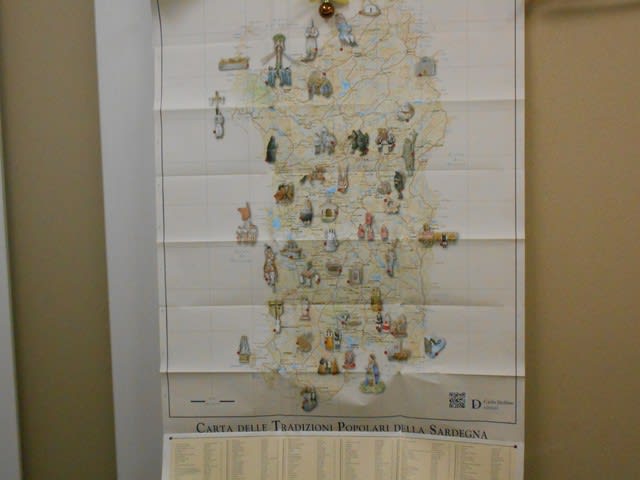

↑

サルデーニャのお祭りの地図

お祭り(le feste):

1月16、17日

S.Antonio Abate (聖アントニオ・アバーテ祭り) Dorgali /ドルガーリ:

16日の夜 聖アントニオ・アバーテに献じるローズマリーで作った松明がともされ 17日は見学者に手作りパンや蜂蜜ベースのお菓子が配られます 聖アントニオは火あぶりの刑で亡くなりました

2月のオリスターノ(Oristano)でのSa Sartiglia 騎馬祭り

村ごとに伝統があり これは子孫繫栄を願って 2人の騎手がアクロバットで馬を駆り 吊り下げた星の穴を刀で刺すという祭りです 服も自分で着てはならない シャーマンのようですね

5月の最期から2番目の日曜日 La Cavalcata sarda (Sassari) パレードのような祭りで 1000年にサラセン人に打ち勝った歴史を記念してパレードや歌 舞踏でにぎわいます

カーニバルの時期の Mammuthones (Mamoiada) これは黒い仮面 背中に鐘を下げて鳴らしながら 自然を起こすダンスを踊り行列します けっこう不気味です...

ちなみに前に作った「サルデーニャのお祭りリスト(Il Calendario delle feste in Sardegna)」は こちら

* * *

音楽 musica:

Canto a tenore ヌラーゲの時代から歌われており 1人がメロディー 3人がベース (低音は牛 中音は羊 高音は風) ユネスコ無形文化遺産ですね

ラウネッダス(launeddas) 頬の中で吸って吐いてを同時に行うという高度な技術 fiato continuo 目の前で聞いたことがあるのですがすごいです!

バグパイプを自分の口でやるという感じかも...

演奏は こちら (音が出ます)

* * *

↑

サルデーニャの工芸品の地図

Artigianato 工芸品

絨毯 金細工 家具 珊瑚 ナイフ 仮面等 村ごとに違います

儀式のパン(pane rituale)は 冠婚葬祭や祭り等でふるまわれるパン細工です

* * *

Alimenti tipici 特産品

サルシッチャ・サルダ(Sarsiccia sarda) これはサラミのようですね プロシュートは最近です

ドルチェは 中でもセアダスカフェで食べられるテリッカスは ザザッパ(ぶどうの搾りかす)を使った 死者の日に作るお菓子とのこと

イタリアでからすみ(Bottarga)と言えば サルデーニャのからすみです シチリアがマグロですね

クスクスに似た粒状パスタ「フレグラ(fregra)」は今も手作りという これは南のみ

ニョッキ状の「マロレッドゥス」 (Malloreddus) もニョケッティ・サルディとして有名

堅く焼いた薄いパン「パーネ・カラザウ(Pane carasau)」は長期保存が可能な食材

パーネ・カラザウとトマトソース、ペコリーノ(羊乳のチーズ)とをラザニア状に重ねた「パーネ・フラッタウ」 (Pane frattau) があります

お酒(bevande alcoliche)/

ミルト酒は キンバイカで作られるリキュール

グラッパ ビネガー リモンチェッロ などなど...

ワインはマルバージァワインが有名 ヴェルメンティーノ・ガルーラ カノナウ...

チーズ(formaggi)/

「サルデーニャ島では牧羊が盛んなことから、羊乳を用いたペコリーノが多く生産される、「ペコリーノ・ロマーノ」にはラツィオ州・トスカーナ州とともにサルデーニャ州も生産地域としての指定を受けている。「ペコリーノ・サルド(pecorino sardo)」(サルディニアのペコリーノ)はサルデーニャ産のペコリーノにのみ認められた名称である。

このほか、サルデーニャではカチョカヴァッロなども生産される。

サルデーニャ島のユニークなチーズとして、チーズバエの幼虫の働きでペコリーノの発酵をすすめたカース・マルツゥ(casu marzu)がある。」(Wikipedia)

* * *

Turismo 観光

海が美しく シチリアは造りすぎたがサルデーニャの海は人工的ではない

8月は人がとにかく多い 海岸にはスペイン時代の砦もある

Sardegna Turismoは こちら

サルデーニャ出身の政治家ではアントニオ・グラムシやエンリコ・ベルリンゲル ノーベル賞作家で グラツィア・デレッダ(Grazia Deledda)という女流作家がいます 女性では珍しいのですよね

山は1700メートルくらいで 動物もここにしかないものがいて 白いロバ 鷲 野生馬のジャーラ馬などがいるそうです

時間が過ぎてもずっと私たちの興味津々の質問に答えてくださいました Grazie💛

帰りもGiovanni先生のサルデーニャ・ツアーの貴重なお話を伺いながら帰りました~ ^^) _旦~~

前回の講座のリポート『「ジョヴァンニ先生のまるごとサルデーニャ」のセミナーリポート ヌラーゲからフレグラまで盛りだくさん♪(2016.11.26)@高円寺piazzaItalia』は こちら

サルデーニャ講座のお知らせは こちら

* 魅力ある講座を開催してくださいましたピアッツアイタリア様に心よりお礼申し上げます

ちなみに 11月29日(日)13:00-15:00 zoomで 陣内秀信先生とGiovanni先生による サルデーニャのセミナー「サルデーニャ聖と俗の空間 風景から読む」が開催されます@朝日カルチャーセンター

詳しくは こちら イタリア語ランキング

イタリア語ランキング![]() にほんブログ村

にほんブログ村

イタリア語ランキング

イタリア語ランキング ← 書架や机等配置ががらりと変わった図書室♪

← 書架や机等配置ががらりと変わった図書室♪ ← サルデーニャの国旗

← サルデーニャの国旗 ← モンテ・ダコッディの巨石文化

← モンテ・ダコッディの巨石文化 ← 秘儀荘

← 秘儀荘 ← モツィア島

← モツィア島 イタリア語ランキング

イタリア語ランキング「サルデーニャ(Sardegna)&ボーザ(Bosa)のお祭りカレンダー(il calendario delle feste in Sardegna e a Bosa)」

サルデーニャにはたくさんのお祭りがあり ここにほんの少しですがご紹介いたします

私がいつも見ているボーザ(Bosa)BosaのFacebookでは ビール祭りとかカーニバルとかしょっちゅうアップされていて 見ているだけでも楽しいですョ(^_^):

サルデーニャのお祭り(delle feste in Sardegna):

1月16,7日 S.Antonio Abate (聖アントニオ・アバーテ祭り) Dorgali/ドルガーリ:

16日の夜 聖アントニオ・アバーテに献じるローズマリーで作った松明がともされ 17日は見学者に手作りパンや蜂蜜ベースのお菓子が配られる

2月下旬の3日間(年により変動) Carnevale(カルネバーレ/謝肉祭) Oristano/オリスターノ:

1日目は街で選ばれた若者が民族衣装を着て馬に乗り、翌日まで一度も馬から降りない

2日目は騎士を先頭に、ラッパ隊や鼓笛隊とともに参加者全員が1200年代の衣装をまとって行列する

3日目は中世のゲームが行われる

Sartiglia(OristanoのCarnevale)は こちら

Carnevale di Mamoiada(マモイアーダのカーニヴァル) Mamoiada/マモイアーダ(ヌオーロの南17km) 時期:カーニヴァル

サルデーニャ島でも特に古くからの歴史をもつ民族色強いカーニヴァル

伝統舞踊や マムソネス イッソハドレスという島の伝統的仮面行進が行われ “Juvanne Martis Sero”という仮面の登場でカーニヴァルは終ります

最終日にはこの人形が乗った荷馬車が死を嘆く人々の失意の歌とともに街を廻ります

Basqua(パスクア/イースター)の40日前 Riti della Quaresima e della Settimana Santa(四旬節と聖週間の祭り) Sassari/サッサリ:

二つの行列が繰り広げる祭り、 1日目は 一つの行列は十字架に架けられたキリスト像を運び もう一つはマリア像を運ぶ

2日目は 2つの行列が出会ってキリスト像を十字架から下ろすと キリストの復活を祝い 村の鐘が鳴らされる

5月1~4日 S. Efisio a Cagliari(聖エフィズィオ祭り) Cagliari/カリアリ:

1656年に聖エフィズィオがペストを終焉させたことに感謝する祭り

牛車の行行進と各地方の花を巻きちらし 伝統衣装を着た各地の代表や司祭 聖エフィズィオ信者会の行列が続く

最後に 聖人の像を乗せた幌付き馬車が現れ 徒歩の信者に続いて南西部の街ノラ(Nora)へと向かう

世界でもっともカラフルな宗教行事と言われる カリアリの旧市街のローマ通りが花で埋め尽くされるのは5月1日

5月の最後から2番目の日曜日 Cavalcata Sarda(サルデーニャの騎馬行列) Sassari/サッサリ:

「午前中、島の全土から集まった人々が民族衣装を着て馬や牛と町中を行進 する、午後は騎手によるアクロバットがあり、夜には行列に参加した人々が再びイタリア広場に集まって伝統舞踊を披露する

サルデーニャ全土から民族衣装を着た人々が集まって行列をするため この日だけで島の様々な土地の伝統が見られる

6月24日頃(夏至の日) S.Giovanni Battista(聖ジョヴァンニ・バッティスタ祭) サルデーニャ各地:

ヨーロッパ中で行われる祭り 男性は祭りに欠かせない「ファロ(falo)」というかがり火を焚き 女性はお菓子を作る

大地 水 植物 人間など エネルギーあるものすべてを称える サルデーニャでは島の東部のBari Sardo(バリサルド)が有名

奇数年の6月30日の次の日曜 La Battaglia(決戦祭り) Sanluri/サンル-リ:

1409年 アルボレア王国の支配下にあったサンルーリが フランス軍とともにアラゴン王国と戦って敗れた戦いょ後世に伝える祭り

見どころは決戦の再現シーン ほかに中世の料理がふるまわれ コンサートや展示会も開催される

8月14日 Candelieri(ロウソク祭り) Sassari/サッサリ:

巨大な木製のロウソクをカステッロ広場からサンタ・マリア・ディ・べトレム教会の祭壇下まで運ぶ宗教行列

大衆の代表者 巡礼者 左官 農民など 9つのグループに分かれてロウソクを支え 踊るように行進する

サッサリの地元の人に最も愛されているお祭り 聖母マリアの昇天を祝って盛大に行われている

毎年8月29日の前の日曜 Sagra del Redentore(救世主の祝祭) Nuoro/ヌオーロ:

20世紀初頭にオルトベーネ山の頂上にキリスト像が設置されたのが起源

島内でも大規模な祭りのひとつで 民族衣装を着たグループが町を練り歩く

行列は翌朝の夜明けとともに山頂を目指して巡礼する

独特の雰囲気の仮面をつける Nuoroは内陸部最大の街だが ひなびていて"大きな村"というイメージ

9月の最初の土、日曜 Corsa degli Scalzi(素足のマラソン) Cabras/カブラス:

1日目は 重いキリスト像を街の教会から村の外の教会まで素足で運ぶ

2日目に裸足で走って街の教会に運び戻す

中世に若者たちがキリスト像を侵入者から守るため 安全な場所を探して担いで走ったことを称える祭り

10月最期の週末 Sagra delle Castagne(栗祭り) Aritzo/アリッツォ:

ブドウの収穫を終えたあと 新しいワインを飲みながら栗を味わう祭り

さまざまな栗の料理やお菓子を楽しむ

サルデーニャの各地から大勢の人が訪れる

11月21日 Festa di Nostra Signora delle Grazie(恵みの聖母マリア祭) Nuoro/ヌオーロ:

1700年のペスト病を治した聖母マリアを称える祭り

12才になるすべての処女の少女が伝統衣装で教会へ行き 村の無事を祈る

12月25日午前0時 Natale(クリスマス) ←音が出ます Gergei/ジェルジェイ:

土地の洞窟でプレセーペ(キリスト誕生シーンの飾り物)を本物の人間が再現する

羊飼いたちが伝統楽器ザンポーニャ(バグパイプに似た楽器)を演奏する

出典: 「旅 サルデーニャ島とコルシカ島 ふたつの夏休み」(2009年9月号/新潮社)

* * *

ボーザのお祭り(Le feste a Bosa):

1~2月 KARRASEGARE 'OSINCU - GIOGGIA LALDAGGIOLU 2016

2月 Carnevale

4月Pasquetta a Bosa con il sole

(pasquettaは復活祭pasquaの翌日のこと、ピクニックをする習慣あり)

4月23-25日 Bosa Beer Fest

5月第3週土日GRANDE FESTA DEL VINO A BOSA

6月21日(日) Bosa Sereno variavile (Temo川のほとりでの食事)

7月25日 Beach Battle Bosa Marina

8月7日 Carnevale Estivo 夏のカーニバル

8月8日 Bosa Rock Festival Bosa Marina

ハイシーズンの夏のイベントはほぼ毎日!! 夏のイベントカレンダー

夏のイベントカレンダー

8月30日(日) Giochi Medievali

9月3~5日 Notti Bianchi(Animation Award)

9月11~13日 UNA DELLE FESTE PIU' BELLE REGNOS ALTOS

9月20日(日) Bosa Caddu (騎馬祭り)

*写真等はBosaの"Bosa-uno-dei-Borghi-più-belli-d'Italia"の許可を得ております 2016年の日程で作りました

*「サルデーニャの街(borgo)ボーザ(Bosa)の魅力をご紹介「イタリアで一番美しい町・村」コンテストで2位に!(Rai2014)

」の記事は こちら

Bosa紹介ビデオ映像は

">こちら

イタリア政府観光局のサルデーニャのページは こちら

Sardegnaの観光サイト(イタリア語)は こちら

サルデーニャ料理店 Tharros/タロス(渋谷)は こちら

* 滞在時期を決める時のご参考にと思い 楽しく作らせていただきました♡![]() イタリア語 ブログランキングへ

イタリア語 ブログランキングへ![]() にほんブログ村

にほんブログ村

「地中海、古代の神秘に出会える島 サルデーニャ 文化セミナー」に参加してPorcedduを初めて食べました(2017.2.19)@渋谷タロス&porchettaとporcedduの違いって?

サルデーニャ文化セミナーを聞きに 渋谷のタロスに行ってきました 「儀式のパン」の時以来ですが この日はサルデーニャ人の講師のお話のあとで 引き続きディナー 豚の丸焼き(Porceddu)を初めて食べました

サルデーニャ文化セミナーでは サルデーニャ出身の講師Martico Cappai氏より サルデーニャの起源から歴史 ヌラーゲについて 外からの影響を強く受けた沿岸部に対して 独自の文化を守り続けた内陸部(山岳部) その違いを さまざまな面から語っていただきました (Acci Gustoの時にお話を聞いて 今回が2度目ですので 大分聞き取れるようになりました♪) ←通訳付きです(^_^)

新石器時代の陶器では 貝殻を使い粘土にギザギザの模様を描いたり、貝殻模様を装飾としてデザインしたりしながら 陶器が作られるようになりました

ヌラーゲ文明では フェニキアとの交流が始まり豊かになったこと 聖水信仰と古墳について 様々な写真を見ながら説明してくださいました

また 2月のオリスターノでのSa Sartiglia(騎馬祭り)の映像では 3頭の馬に3人の男がまたがり アクロバットのように駆け抜け それがすごい迫力… 息をのみました

2月のCarnevale di Mamoiada(ヌオーロ県のマモイアーダのカーニバル) は黒いお面をつけます

内陸部のこのカーニバルは マムトネス(Mammuttones)という黒いお面をつけ ヤギの毛皮をまとい 家畜に付けるベルをたくさん下げて街を練り歩くという なんともいえないミステリアスな魅力に満ちています

ワインは沿岸部で早くから作られましたが 西ヨーロッパの最古のワインはサルデーニャで作られたと最近発表されたらしいです

詳しくは こちら

沿岸部では魚料理(カルロフォルテのマグロ祭り/Girotonnoが有名) 内陸部では牧畜製品が多いですね

Burrida a sa casteddaiaは カリアリの ハナカケトラザメの煮込み料理

Sa Merca di maggineは オリスターノ県のボラの料理

内陸部の料理では 6月の羊を使ったLa Pecora in Cappotto という料理がありますが 春の牧草を食べた羊がおいしいから6月の羊で作るとのこと

そして出ました intrecciati 子ヤギや子羊の内臓を 腸で編んで作るのですが これは編む技術が高い

Sa panadaは 丸いパイ生地のかごのような中に詰め物をした料理で 肉やウナギ 豆などを入れます

儀式のパン(pane rituale)や フィリンデゥ(Su Filindeu)という細い芸術的なパスタ(作り手が減っている)など…

また チーズは お母さんのお乳しか飲んでいない子ヤギの胃を吊り下げて作るチーズ Calle Crabittu これをこの日生まれて初めて食べたのです (パーネ・カラザウに少し塗って) 実に濃厚な 塩気の効いた忘れられない味でした この子ヤギの胃の中の酵素自身で熟成されるチーズ この酵素はどのチーズにも使われており まさに原初のチーズなのですね  パーネ・カラザウに少し乗せた Calles Crabittu 初めて食べた

パーネ・カラザウに少し乗せた Calles Crabittu 初めて食べた

追記: この凝乳酵素は レンネット(rennet) というそうです

Casu Marzu (カース・マルツゥ) これは有名なチーズバエのウジ虫のチーズですね!サルデーニャから持ち出せないそうです

Macarones de Busaは 手で丸め 編み棒を使って中に空洞があるサルデーニャのニョッキ

Su Succuは サフランを使ったスープ 教会に女たちが頭に載せて運ぶ儀式があるという

装飾品では filigranaという金細工(oreficeria)

また coricheddosという宝石のようなドルチェ 最初はホントに装飾品かと思ったほど繊細で美しく見とれてしまいました♡

ドルチェは代表的なものに Seadas セアーダス(中にチーズ、揚げてはちみつをかける) パーネ・サーバ/pane saba(長く煮たワインのシロップをパン生地にかける)に使うサーバ(Saba)は 古代ローマから作られた砂糖の代わりのシロップ

またこの日はキャッケレ(豚の脂で揚げたお菓子)をいただきました♡ Tharrosで食べたキャッケレ

Tharrosで食べたキャッケレ

様々なサルデーニャの文化に触れ またサルデーニャを愛するディープな方々とも出会うことができて とても有意義な夜でした♡  Tharrosの前菜いろいろ♡

Tharrosの前菜いろいろ♡

そのディナーのメインが Porcedduという仔豚の丸焼きでした 皮はパリパリでコラーゲンたっぷりで まさに「いのちをいただく」という感じでした

ディナーでは 恐れ多くも主催者の方の隣に座らせていただき 食文化についての深~いお話をたくさん伺うことができ 実に貴重な体験でした♡ 魚料理のメイン 2キロもあるボラ!!

魚料理のメイン 2キロもあるボラ!!

私はイタリア料理のcucina poveraについて 今までよくわかっていなかったようです cucina riccaはお金をかけて美味しいのはあたりまえ でも様々な料理法により 貧しい材料でも美味しくいただくことができる それが食の文化だと…

たとえばローマのテスタッチョ地域の内臓料理 お給料のかわりに内蔵をもらい それで様々な料理を作った そこから内臓料理の文化が発展していったわけです

そのほかイタリア人の食についての根源的な考え方も伺いました

武器では民族は滅びないが 文化を破壊されると民族は滅びる...深く頷くお話でした

乾杯(salute!)をサルデーニャ語では 「アケンターノス/Akentannos!!」といいます "arriverà a 100 anni!"(100才まで生きるだろう!)という意味です♡ 会場の Tharros(渋谷のサルデーニャ料理のお店)

会場の Tharros(渋谷のサルデーニャ料理のお店)

* * *

さて気になっていたのが実は 「Porchetta」と「Porceddu」はどう違うか?です~

ここからは予習したもので この日いただいたPorcedduは 味付けなどはちょっと違っていました:

porchettaとporceddu(サルデーニャ語)の違いは こちら

Porchetta e porceddu: dimensioni, cucina e speziatura(薬味)

La porchetta di Ariccia (Roma) IGP (Indicazione Geografica Protetta)* è molto diversa dal porceddu sardo PAT (Prodotto Agroalimentare Tipico/原産地名称保護制度) che è un suino da latte(乳飲み児の豚).

Il porceddu è dunque un maialino cresciuto che non supera mai i 10 chili(10キロ以下の豚), di solito è compreso tra i 5 e gli 8-9 chili.

Le differenze tra porchetta e porceddu vanno dal tipo di maiale usato fino alla preparazione con tutto quello che ci sta in mezzo(中の詰め物).

つまり porceddu(サルデーニャ)は 10キロ以下の 母豚のお乳だけで育った子豚を使い 中の詰め物も違います

La porchetta di Ariccia

La porchetta di Ariccia(Roma) viene fatta con suini(豚肉) di grosse dimensioni, con un bell’esemplare adulto, cresciuto e pasciuto(栄養充分な), come si suol dire, anche oltre il necessario per intenderci.

Si capisce subito che, per quanto entrambi gustosissimi, porchetta e porceddu, al palato(味覚) risultano profondamente diversi.

Più deciso il sapore del primo e dalla crosta croccantina(パリパリの硬い皮), più delicato e dalla carne molto tenera(やわらかい), che sa “di latte”, il secondo.

Un’altra differenza essenziale sta nella preparazione(料理の下ごしらえ) di porchetta e porceddu.

Il maiale con cui viene fatta la porchetta viene infornato (焼き釜に入れる), la carcassa (形骸) dell’animale disossata(骨を取った) e poi il tutto è aromatizzato(香辛料を加える) con rosmarino, sale, aglio (poco) e origano.

* IGPとは保護地理的表示(Indicazione Geografica Protetta)の略で、限定された土地で生産される農産物または食品の品質向上を目的にした技術の開発、発展を踏まえた保護制度です。

このため、IGPが認証される農産物、食品は、限定された地域で生産され、地理的特性をもつ製造、加工製法が求められ、生産または加工の過程の一定期間も指定された土地内で行われたものが対象です。 (DOPの妹のようなもの)

DOP=Denominazione di Origine Protettaイタリアにおける原産地名称保護制度

Il porceddu sardo

E il porceddu sardo? Il piccolo suino a differenza della porchetta non viene cotto in forno (オーブンで焼くのではなく) ma cucinato alla brace(炭火で焼く).

Il maialino da latte (乳飲み児の仔豚) dopo essere stato privato delle interiora (内臓を捨てられた) viene messo sulle graticole (焼き網) al girarrosto(ロースト用回転機).

Il signor Giovanni e la signora Marinella, presenti con il Ristorante Sardo “Arte Sapori dalla Sardegna” all’Artigiano in Fiera ci spiegano che loro per preparare il porceddu non usano nessun ingrediente e nessun aroma, a parte il sale(塩以外に何も材料も香料も使わない), servono solo “legna e carbone” per arrostire(あぶる) al girarrosto il maialino.

Il vero segreto qui, fatta salva la bontà (旨さ) della carne, sta nella pazienza e nell’abilità dello chef, dell’arrostitore(焼き職人): il porceddu deve essere cucinato molto lentamente(ゆっくり焼かれる), deve stare qualcosa come “tre ore e mezza sul girarrosto” (ロースト用回転機の上で3時間半) ci dice sorridendo Giovanni, mentre è all’opera.

Un’altra differenza tra porchetta e porceddu riguarda il modo di mangiarli(食べ方): il porceddu di norma (通常) viene servito ben caldo (暖かいまま食べる), non di rado (まれに) in piatti da portata cosparsi di mirto (キンバイカ), la porchetta invece viene consumata sia calda sia fredda(熱くても冷たくても). 迫力あります porceddu

迫力あります porceddu

まとめますと ポルケッタは成人の豚(頭を切り落とす)の中に詰め物をして オーブンで焼いて 熱いままでも冷たくしても食べます

ポルチェッドゥ(サルデーニャ)は 母豚のお乳だけで育った10キロ以下の仔豚を 塩以外何も味付けせずに 炭火でゆっくり焼いて アツアツで食べる

「地中海、古代の神秘に出会える島 サルデーニャ 文化セミナー」 開催のお知らせは こちら

素晴らしいセミナーを本当にありがとうございました!!

4月16日(日)にも第2回「サルデーニャ文化セミナー 歴史から食卓へ」が開催されます

詳しくは こちら

また 日伊協会でも6月3日に六本木Bar del Soleにて開催されます 楽しみ♡![]() レストラン・飲食店 ブログランキングへ

レストラン・飲食店 ブログランキングへ![]() にほんブログ村

にほんブログ村

「ジョヴァンニ先生のまるごとサルデーニャ」のセミナーリポート ヌラーゲからフレグラまで盛りだくさん♪(2016.11.26)@高円寺piazzaItalia&「サルデーニャセミナー」開催のお知らせ(2017.2.19)@渋谷タロス

ようやくサッサリ出身のジョヴァンニ先生の「まるごとサルデーニャ」のセミナーに行ってきました!!

この日は午前中のIPAのレッスンからダッシュで高円寺piazzaItaliaに向かいました

サルデーニャの歴史 ヌラーゲについて 地理 言語 料理 等について 90分では話足りないような密な内容でした~

サルデーニャの物産を示した地図はジョヴァンニ先生のご持参のものです♡

* * *

まずは ヌラーゲの時代について 年表をもとに説明いただきました:

最初のヌラーゲは形もシンプルだった ほとんどが土に埋まっていた

だんだんと高くなり 形も複雑になっていった

Domus de Janas 1700ac

"Le domus de janas sono delle strutture sepolcrali(墓の) preistoriche (先史時代の) costituite da tombe scavate (堀った) nella roccia (岩) tipiche della Sardegna prenuragica. "(Wikipediaより)

"Gli archeologi sostengono che le prime domus de janas siano state scavate intorno alla metà del IV millennio a.C.(紀元前4千年紀の中ほど) durante il periodo in cui sull'isola si sviluppò la Cultura di San Ciriaco (Neolitico recente 3400-3200). "と大変古いものです

次のヌラーゲは

Nuraghe Santa Antine

Sa domo de su Re (in italiano "La casa del Re") 王の家と呼ばれていた

"L'intero complesso rappresenta un importante esempio di architettura preistorica mediterranea (地中海の先史時代の建築物の重要な例) e si presume (推定される) che l'altezza originaria del mastio centrale (中央の主要な塔) raggiungesse una misura compresa tra i 22 e i 24 metri (22~24メートルに達した), la più alta per quel periodo dopo le piramidi egizie e il mastio della reggia nuragica di Arrubiu che misurava tra i 25 e i 30 metri. "(エジプトのピラミッドや25~30メートルあったArrubiuのヌラーゲ王宮の主要な塔に次いで、この時代で最も高かった)(Wikipedia)

"Le indagini effettuate datano il primo insediamento(設置) tra il 1.600 ed il 1.450 a.C.(紀元前1,600~1,450年), nell'Età del Bronzo Medio(青銅時代)."(Wikipedia)

また 近くには村があった 入り口は南側で中はスペースがあります

muschio(苔)で覆われていた

すべて石でできた家 中は大きな空間があり何階かに分かれていて階段もあった

砦(fortezza)として作られていたものもあるが ヌラーゲによって違う

世界遺産にもなった(サルデーニャではこのヌラーゲのみ登録) (Su Nuraxi di Barumini)

"Su Nuraxi o più propriamente il Villaggio nuragico di Su Nuraxi, è un insediamento risalente all'età nuragica sviluppatosi intorno ad un nuraghe quadrilobato risalente al XVI-XIV secolo a.C(紀元前16~14世紀). (cioè con un bastione(砦) di quattro torri angolari più una centrale), tra il XIII ed il VI secolo a.C.(紀元前13~6世紀), che si trova in Sardegna in territorio di Barumini. È uno dei villaggi Nuragici più grandi della Sardegna.(サルデーニャでもっとも大きいヌラーゲの村のひとつ)"(Wikipedia)

何のために作られたのか?

"Alcuni studiosi ritengono che la parte più antica del nuraghe fosse destinata ad uno scopo religioso(宗教的な目的のために作られた), di rifugio(避難所), civile o ancora di parlamento (市民あるいは議会の) o sede del capo villaggio (村の長の所在地), mentre le torri aggiunte erano più probabilmente destinate a scopo militare e di magazzino (一方付け加えられた他の塔は、軍事上の目的または倉庫と思われる)"(Wikipedia)

il Pozzo di Santa Cristina(Santuario nuragico di Santa Cristina) は 三角形の入り口をしたヌラーゲで井戸だった la dea Madreに捧げられた 春分・秋分の日に上の穴から光が入る 水が今もある

"Il sito si compone essenzialmente di due parti: la prima, quella più conosciuta e studiata, costituita dal tempio a pozzo, un pozzo sacro (聖なる井戸) risalente all'età nuragica, con strutture ad esso annesse(隣接した): capanna delle riunioni(集会小屋), recinto(囲い地) e altre capanne più piccole(他のもっと小さな小屋).

La seconda parte del complesso a circa duecento metri a sud-ovest (南西に向いた200メートルの第2部分) è costituita da un nuraghe monotorre(一つの塔のヌラーゲでできている), da alcune capanne in pietra (石でできた小屋) di forma allungata di incerta datazione ed un villaggio nuragico, ancora da scavare, di cui sono visibili solo alcuni elementi affioranti.

Benché di limitato interesse archeologico integra il complesso l'area devozionale (信仰エリア) cristiana della chiesa e novenario (9音節詩行の) di Santa Cristina inteso come il luogo nel quale si celebra la novena (9日間の祈り) in onore della santa."(Wikipedia)

ヌラーゲ人(popolazione nuragiche)は 紀元前1,500年頃からいたそうです

モノリテ(石)は 最古の人間の遺跡で ストーンヘンジのようなもの

tombe di Giganti(巨人の墓) 巨人が建てたかと思われるような重く大きな石

ドムス ディアナス 死のculto (宗教) この写真を見せていただき 遺体を置くスペース 会議や祝いごとをするスペースがあり ドアは異世界に通じるとされ 石のカバーをはずして遺体を入れた 以前はヌラーゲのまわりで子供たちが遊んでいたが今は入れない

Monte Pramaの巨人

紀元前6~9世紀に建てられた Oristano県Cabrasにある巨人の遺跡 発掘されカリアリの国立考古学博物館に展示された

"Le statue sono scolpite (掘られた) in arenaria(地下墳墓) gessosa(石灰石を含む) locale e la loro altezza varia tra i 2 e i 2,5 metri(2~2,5メートル)."(Wikipedia)

frammenti(かけら)に分かれている これは考古学ファンにはたまらない!!

* * *

民族そして歴史

歴史: 先史時代 → 石器文化と黒曜石(ossidiana)の時代 → ヌラーゲ文化の時代 → サルデーニャにおけるフェニキア人、カルタゴ人、そしてローマ人 → 中世 → サルデーニャ王国の誕生から現代 (Wikipedia)

「エジプトを侵略した海洋民族シャルダナ (Shardana) とサルデーニャとのつながりは真偽が疑わしく、立証されていない」(Wikipedia)とありましたが 先生はこれについてもお話してくださいました 曰く:

シャルダーナという民族 これはアジアのどこかから来た最古の民族といわれる

サルデーニャにいた海賊ではないか エジプトのファラオの墓では盾が見つかっている

ヌラーゲ文明はローマ文明よりも古い etc...

いや~ 初めて聞きましたこの民族のこと!! 新しい発見です( ^^) _U~~

また フェニキア人についても語ってくださいました

紀元前12世紀頃から盛んな海上交易を行って北アフリカからイベリア半島まで進出し 地中海全域を舞台に活躍した カルタゴの街を作った

「フェニキア人はレバノンの出身で 地中海で交易を行っていた 彼らは島のあらゆるエリアに定住した

フェニキア人ののちに 紀元前500年ごろカルタゴ人(Punic、ポエニ)がサルデーニャ周辺の地中海の覇権を確立した カルタゴの影響はサルデーニャのほぼ全域に及んでいる

紀元前238年 ローマ人が島を獲得した

ローマはカルタゴと第一次ポエニ戦争を戦ったが 戦後にカルタゴの傭兵が反乱を起こしたため ローマはサルデーニャを占領した その時点で既にサルデーニャには社会基盤と(少なくとも平野部では)都市化された文化があった

サルデーニャはシチリアとともに エジプト征服までのあいだローマの穀倉地帯(granai di Roma)のひとつでありつづけた

フェニキア・カルタゴ文化は ローマ人の支配下にあっても 紀元後数世紀まで根強く残った Tharros(ターロス)、Nora(ノーラ)、Bithia(ビティア)、Antas(アンタス)、Monte Sirai(モンテ・シライ)らは 建築と都市計画の調査に重要な考古学遺跡となっている」 (Wikipedia)

彼らは果実の木(alberi da frutto)を禁じていた 麦が大事だったから etc...

ジュディカーティ(Giudicati)の領国(14世紀)

「ローマ帝国の滅亡後、サルデーニャは何度と征服の対象とされている

456年北アフリカのヴァンダル人に占領され 711年からはサラセン人による沿岸部の都市への攻撃を受け 1063年から 東ローマ帝国の政治行政組織を踏襲する形で、審判による統治を意味するジュディカーティ(Giudicati)という制度が形成された

同じ時代、アラゴン=カタルーニャ王国の影響が大きくなり、これはアラゴンによるサルデーニャ占領まで続いた。当時のスペインの影響の強さは、今でもアルゲーロ周辺でカタルーニャ語の方言が使われていることからも伺える」(Wikipedia)

スペイン人がいた頃(700年間)は一番暗い時代だった 長い中世だった とのこと

Giudicati(900-1323)は 中世サルデーニャを4分割していた独立国でした

giudicatiとは 自分たちを守るために勝手に作った国だ (普通はimperatore(皇帝)や神から権力をもらって国を作るが)とのこと

4 repubblicarinari marine 海洋国家はヴェネツィア、アマルフィ、ピサ、ジェノヴァのこと

シチリアにはアラブ人が入ったが サルデーニャには入ったことはなかった

スペイン継承戦争でサルデーニャがスペインからオーストリアに渡った後、1720年にシチリア島との交換によりサヴォイア家が領有してからイタリア統一の1861年まで、サルデーニャはピエモンテとサルデーニャ王国を形成していた。

1861年にサルデーニャ王国がイタリア統一を果たして国名を「イタリア王国」と改めた。(Wikipedia)

* * *

サルデーニャ語(Sardu)について

サルデーニャ語はラテン語から来ている

「イタリア全土で公用語とされているのはイタリア語だが、サルデーニャではサルデーニャ語(Sardu)が広く使われている。サルデーニャ語はイタリア語の方言(言語変種)ではなく、ラテン語を起源とするロマンス語に属する言語である」(Wikipedia)

ちなみに 講師の苗字"Piliarvu"の語源(Piliはcapelli, arvuはbianchi) ラテン語ではピルス アルヴス

いくつかのサルデーニャ語をご紹介いただいたがイタリア語と全然違う!

テレビの普及により全サルデーニャ人がイタリア語を話せるようになったとのこと

若い世代の講師自身は サルデーニャ語は話せないが聞いてわかるそうです

* * *

次は お祭り(le feste):

2月のオリスターノでのSa Sartiglia 騎馬祭り カーニバルのあとの日曜と火曜日(l'ultima domenica e il martedì di carnevale ad Oristano) 罪人を生贄にしたというエグイ祭りとのこと

民族衣装が村ごとに違うのはスペインの影響を受けたこともある etc...

ちなみにこちらは私が前に作ったサルデーニャのお祭りリスト(Il Calendario delle feste in Sardegna)です:

2月Carnevale di Mamoiada(マモイアーダのカーニバル)

Mammuthones(Mamoiada)は黒いお面

5月1~4日 Sant Efisio a Cagliari(聖エフィジオ祭)/ Cagliari

(聖アントニオ なまはげのような衣装 メルドゥーレスというマスクを付ける)

5月の最後から2番目の日曜日 Cavalcata Sarda(サルデ ーニャの騎馬行列) /Sassari

6月(夏至の日) S.Giovanni Battista/サルデーニャ各地

8月半ば Chiostro del Carmelo (白黒写真)

8月14日(日) Faradda dei Candelieri(蝋祭り)/Sassari

8月29日の前の日曜 Sagra del Redentore(救世主の祭り)Nuoro

10月最後の週末 Sagra delle Castagne(栗祭り)/ Aritzo 他

出典: サルデーニャ州観光サイト

* * *

伝統文化(cultura tradizionale):

Tenores 男性4人によるテノール ユネスコの無形文化遺産となりました

ラウネッダス演奏 un fiatto continuo 葦でできた楽器

こちらから聞けます (儀式のパンのセミナーで私が聞いた演奏/音が出ます)

Artigianato(手工芸) は刺繍 儀式のパン(il pane rituale) 陶器 ボタン corallo(サンゴ) ナイフ 羊飼いの道具 cuoio(なめし革) と色々あり その地図を示してくださいました

* * *

サルデーニャの特産品(Alimentali tipici):

島であるため 外からモノが入るのが難しい 村ごとに食べ物も違っている 外の影響を受けたのは海のそば 山は手つかずで残された

「サルデーニャ料理 (Cucina sarda) は イタリア料理のほか アラブや北アフリカなどの料理の影響を受けて発展した 豊富な海産物や 羊の肉などが主要な食材として用いられる

2010年にユネスコの無形文化遺産に指定された「地中海の食文化」 (Mediterranean diet) の一部を構成する」(Wikipedia)

ドルチェ(dolci)/

テリッカスは ザザッパ(ぶどうかす)を使った 死者の日に作るお菓子とのこと

パスタ(la pasta)・パン(il pane)/

クスクスに似た粒状パスタ「フレグラ(fregra)」は今も手作りという これは南のみ

ニョッキ状の「マロレッドゥス」 (Malloreddus) もニョケッティ・サルディとして有名

堅く焼いた薄いパン「パーネ・カラザウ」は長期保存が可能な食材

パーネ・カラザウとトマトソース、ペコリーノ(羊乳のチーズ)とをラザニア状に重ねた「パーネ・フラッタウ」 (Pane frattau) がある。

海産物(frutta di mare)/

魚は南しかほとんど食べない からすみはサルデーニャが有名 しかしサッサリでは食べないそうだ

「海産物(frutta di mare): サルデーニャ料理の主役のひとつは、エビやマグロ、イワシ、貝などといったさまざまな海産物が有名 日本のカラスミに相当する魚の卵巣の加工品「ボッタルガ」 (Bottarga) が、カリャリやトルトリ、サンタンティオコなど島内各地で生産されている」(Wikipedia)

お酒(bevande alcoliche)/

ミルト酒は キンバイカで作られるリキュール

グラッパ ビネガー リモンチェッロ などなど...

ワインはマルバージァワインが有名 ヴェルメンティーノ・ガルーラ カノナウ

白ワインのカピケーラはとても高い!

「ワイン(i vini)/ サルデーニャはイタリアワインの生産が盛んな地域、多くのワインが原産地統制呼称(DOC)の指定を受けている

サルデーニャ全域を名称保護地域とするものには以下がある:

カンノナウ・ディ・サルデーニャ (Cannonau di Sardegna)

モニカ・ディ・サルデーニャ (Monica di Sardegna)

モスカート・ディ・サルデーニャ (Moscato di Sardegna)

ヴェルメンティーノ・サルデーニャ (Vermentino di Sardegna)

ガッルーラ地方で生産されるヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ (Vermentino di Gallura) は、統制呼称の最上級にあたる保証つき統制原産地呼称(DOCG)に指定されている。」(Wikipedia)

チーズ(formaggi)/

「サルデーニャ島では牧羊が盛んなことから、羊乳を用いたペコリーノが多く生産される、「ペコリーノ・ロマーノ」にはラツィオ州・トスカーナ州とともにサルデーニャ州も生産地域としての指定を受けている。「ペコリーノ・サルド」(サルディニアのペコリーノ)はサルデーニャ産のペコリーノにのみ認められた名称である。

このほか、サルデーニャではカチョカヴァッロなども生産される。

サルデーニャ島のユニークなチーズとして、チーズバエの幼虫の働きでペコリーノの発酵をすすめたカース・マルツゥがある。」(Wikipedia)

このあとは参加者の皆さんでおしゃべりしたり サルデーニャの本や雑誌を皆でまわしたりしました♪ とにかくサルデーニャ好きな皆さんが集まり 何度もサルデーニャに行ったことのある方などもいらしていて 大変ためになりました( ^^) _U~~

講座は こちら

*楽しい講座を開いてくださいましたpiazzaItalia様に心よりお礼申し上げます

* * *

おまけでーす♡:

サルデーニャの民族の起源(origine)について:

サルデーニャの歴史は aC800年頃 ヌラーゲ人が住んでいた島にフェニキア人が入り カルタゴ人やローマ人の侵略を受け 中世のスペイン支配と続いた とのことですが 民族の起源について:

1.ネットで見つけたSardegna Postの記事に「アフリカが起源」という記事がありました:

“Dall’Africa alla Sardegna in 70 mila anni. Il mio DNA vi racconta il viaggio”(2016.11.1)

http://www.sardiniapost.it/cronaca/dallafrica-alla-sardegna-70mila-anni-nel-mio-dna-racconto-del-viaggio-dei-sardi/

2.『地中海の聖なる島 サルデーニャ』(陣内秀信著 山川出版社) のP55に「馬は生活に欠かせない家畜であり、馬にまたがる人をモチーフにした青銅器彫刻がたくさんある。古くから馬と共存するサルデーニャ人の先祖は、アジア・アルタイ高原にいた遊牧民族であるという有力な説もある」とありました。

また モンゴルがサルデーニャの民族の起源という説も、どこかで聞いたことがあります (なので乗馬が得意という説)

4.Wikipediaでは:

新石器時代からローマ帝国の時代にかけて、ヌラーゲ(Nuraghe)人が上陸し、生活しはじめた。この謎に満ちた民族は、紀元前20世紀頃、東地中海からやって来たものと推測されている。少しわかっていることは、エジプトの碑文に「海の民」という意味の名前で登場する人々を指しているということである。その碑文の研究によると、彼らは、サルディス(リディア)を出発し、ティレニア海にたどり着いた。そこで、サルデーニャに行く者とエトルリアに行く者に分かれた、ということである。

遺伝学的な研究によると、サルデーニャ人は周辺地域の人々や若い民族とは異なり、前インド=ヨーロッパ人だとしている。

5. 「サルデーニャ!南イタリアの美食と工芸の島紀行」(池田 匡克、池田愛美著、講談社)

によると「北東部にエトルリア人 西部バレアレス諸島経由でスペイン人 カリアリと南サルデーニャにはアフリカ民族が入った

それよりもはるか昔新石器時代の6000AC 西アジアから来た民族が 高度なオリエント文明を伝えた ヌラーゲがその一つである

ちなみにこれはLa Storia di Sardegna(カリアリ大学F.チェーザレ・カズーラ教授)の言葉である」とありました

サルデーニャ民族の起源には 所説あるようで興味津々です...♪

* * *

2017年2月19日(日) 渋谷タロスにて 「サルデーニャセミナー」が開催されます:

まだまだ知られていない魅力の島サルデーニャ どんな島? 何があるの?魅力って何だろう?

未知の島サルデーニャを知っていただきたい!とサルデーニャ出身スタッフによるセミナー、郷土料理の会を行います! みなさま、どうぞお気軽にご参加ください。

日時:2017年2月19日(日)16:30~19:30

会費:5000円(セミナー・料理・ワンドリンク付き)

場所:渋谷サルデーニャ料理「タロス」

東京都渋谷区道玄坂1丁目5-2

お申込み: 03-3464-8511(タロス)

内容: セミナー(40分)「地中海、古代の神秘に出会える島 サルデーニャ」

講師は、サルデーニャ島出身でタロスのスタッフでもあるマルティーノ・カッパーイ。(サルデーニャの文化オペレーター)

カリアリとシエナで美術史や文化史を学んだマルティーノによるセミナーです。

現地の人にしかわからない、一段深いサルデーニャの魅力に触れられる事間違いなしです。

食文化と歴史、古代から続くカーニバル(マモイアーダのカーニバルなど 不気味な黒い仮面を被る祭り)、繊細な工芸品などイタリアの中でも多くの謎に包まれている。そんな島を珍しい写真と共に紹介致します!

セミナー後はサルデーニャ島の郷土料理をブッフェ形式でお楽しみいただけます。中でも仔豚の丸焼き「ポルチェッドゥ」はイチオシです😊!

普段は中々食べられない一品、島ならではの料理をご用意しております。

セミナーは こちら

ポルチェッドゥ(Porceddu)って 仔豚の丸焼きです! あのクリスマス料理のセミナーで写真見てびっくりした料理です!(^^)!![]() イタリア語 ブログランキングへ

イタリア語 ブログランキングへ![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]() グルメ ブログランキングへ

グルメ ブログランキングへ![]() にほんブログ村

にほんブログ村

サルデーニャの儀式のパンのセミナー&初めてのラウネッダス演奏&タロスでビュッフェランチ (2016.10.2)@日本サルデーニャ協会

今日は 生まれて初めてサルデーニャのイベントに参加した 大変貴重な一日でした!!

イタリア商工会議所に行ったのも初めて 日本サルデーニャ協会(Associazione Isola Sardegna-Giappone)(4周年を迎えます)のイベントに参加したのも初めて サルデーニャの儀式のパン(pane rituale)を見て Prof. Battista Saiu氏から直接そのお話を聞くのも ラウネッダス(launeddas)という循環呼吸奏法(fiatto continuo)の演奏をSalvatore氏から聞くのも生まれて初めて そして会場では 以前レッスンを取ったサルデーニャ出身のGiovanni Piliarvu先生等と再会でき NHKに出演されていらっしゃるM先生とも初めてお話できてラッキーでした♪

何もかも初めてづくしで勇気がいったけど 知っている人がいなくても えいっ!と一人で申し込んで行ってみたら なつかしい方々と出会えて やっぱり行ってよかった~(^^)/

* * *

サルデーニャに古くから伝わる儀式のパン il pane ritualeは 死者の弔いの時 結婚の時 復活祭や色々な記念日などの時に手作りで作られます 教会に奉納されるものは売り物ではダメです 特に殺された者に捧げるパンには様々な厳しいきまりごとがあります 結婚の時に作られるパン(coccoiなど)には 豊穣と多産を祝う様々な動植物がモチーフとなり ハサミで切り込みを入れて とても複雑な形にひとつひとつ仕上げてゆきます

これは前日にせっせと予習してきた パーネ・カラザウ(pane carasau)、carta da musicaとも呼ばれる丸く平たい薄いパン) pane frattau (羊飼いが日中外に持ち歩いたパーネ・カラザウの残りをトマトソースに浸して卵を乗せたサルデーニャの伝統料理) Malloreddus(サルデーニャのニョッキ) civraxiu(外の仕事に持ってゆく日常的な 丸くて硬い皮のパン)のようなサルデーニャで普及したパンではなく 儀式の時の特別なパンでした

たとえば coccoi a pitzus (突起のあるコッコ-イ)という種類の白いパンです

日本と同じ島国であるサルデーニャのパンの種類は実に多く 並外れた美味しさです

島国というのは 外からものが入って来やすく 出てゆきづらいため 固有の文化が保存されています

最初に 死者のパン(pane dei morti) 丸く平たい形をしており 「存在しない」パンと言われています

殺された(amazzato)遺体の場合(もちろんとてもレアなケースですが) 遺体が家にある時に 生地に十字を切り その家の主婦(massaia)が祈りながら生地をこねますが その際に金属(metallo)は使わず 爪や貝殻やわらの木などで模様をつけます できた最初のパンは貧しい人たちに分け 三か月後 一年後などにも作ります

もし死者のパンを作り忘れた時は 死者が夢の中にあらわれて 作るように促すそうです (ミステリアス...死者が夢に現れて何かを伝えるというのは ナポリ出身の戯曲家Eduardo De Filippoの作品にもありましたね!)

また 特別なことは 死者(defunti)が 和解したい(fare pace)人の夢の中に現れた時に作るというもの 死は公けのもので 誰かが殺された時には町中のかまど(forno)に火がつけられ 小麦ひと握りをかまどに投げ入れるそうです

また 日没に 死者のパンを携えてずきんを被った人がドアをたたくと ドアを開けなければならないきまりがあり これはパンをもらった人たちの中に 死者が和解をしたい人が誰かいるのだということで 死者がちゃんと死者となるために(成仏するためにという意味?)必要なのだそうです なのでドアに鍵をかけてはいけないそうです

なんともミステリアスですね~

死者のパン(殺されたのではない場合)は 牛(bue)の形をした(下半分に2か所の切り込みのある)sas cornonciasというパンを作ります 下に向いた角(corno)の形のパンは 紀元前7000年のサルデーニャの墓に描かれているのだそうです また ひっくり返した蝋燭の火は もうひとつの世界(あの世)を表しています

* * *

さて次は 婚礼のパン(il pane nuziale)に移ります

Sos Cicirilliosは 夫婦の家に運ばれるパンで 第一子のおしゃぶり(ciuccio)になります 湿気にもよりますが保存がきくそうです

Sa Pippiaは半月の形 Sa Reulaは十字の形 Su Siddiは宝物という意味のパン Su Mandàtiuは 中心に小さな穴のあいた婚約のパンで すべて白く 質の良い小麦粉で作ります

また 動物や植物のモチーフがよく使われます しっぽが首を通るように作ります

たとえば ざくろ(melograno)は 種が多いので豊穣(abbondanza) 肥沃(fertirità)を意味し たくさんの子どもが生まれることを祈るために使われます

ヤシ(palma)は 人間が最初に植えた聖なる木であり 実りの保証をするものです

パンの形もさまざまで ハート 閉じた円 開いた円 半円 くつの形(くつは「所有する」という意味があるそうです)

魚 小鳥 亀 バラ 馬 子ども 牛などの形もあります 復活祭(Pasqua)のパンは卵が包まれた形のパンです

材料は 硬質小麦粉 水 パン種/酵母(lievito madre)と塩で 仕上げにはさみなどで細かな切り込みを入れて 装飾豊かにひとつひとつ手で作られてゆきます

また 若い未婚の男性が亡くなった時には 母親が亡くなった息子の地下での再生を祈るため小麦をまき 皿を割ります(他の人が使えなくなり「あなただけに捧げる」という意味合い)

Pane de siafidrは王冠の形の婚礼のパン(pane nuziale a Corone) 男は太陽の光(raggi) 女は葉の冠です

祝うのは幸福な娘(両親が元気な娘のこと)でないとならず 苦しんでいる人は人を祝う役目を担えないとのこと

特徴的なのは 儀式のパンを作るのは主に女の担う仕事で 男もパンは作りますが儀式には使われないとのこと

売るためのパンは教会に捧げることはできず 聖なる意味は失われるそうです

時間のかかる儀式のパン作りは 一生に一度の結婚のために 手作りで作られ またこの日展示された45個の儀式のパンも それを作ってくださったサルデーニャの方たちにお見せするために 全員でパンを囲んで記念写真を写しました サルデーニャの国旗も飾って記念写真!!

* * *

そして儀式のパンのお話のあとで バグパイプの祖先でもある管楽器ラウネッダス(launeddas)の生演奏を 生まれて初めて聞きました!!

これは本当に楽しみでした 3本の管のうち短いものは高い音 長い2本の管は高い音が出ますが 頬に空気をためて3本の笛を 息継ぎなしで吹き続ける循環呼吸奏法(fiatto continuo)という特殊技術なのですが これは演奏者によると「小さい頃から何十年も習ってきた」技術なのです (バグパイプの袋に空気をためますが こちらは頬の中にためるわけですね) 演奏者とお話をして お互いに感激してしまいました!!!

演奏(一部)は こちら (音が出ます)

そして 商工会議所近くからバスに乗り 何回か言った渋谷のサルデーニャ料理のお店 Tharrosに場所を移して ビュッフェ形式の貸し切りランチ♡

これが実にすごくて 生ハムやサラミ サラダ ゼッポリーニ(Seppolini) Carloforteのtonno(マグロ)などに続き 運ばれてきたインパナーダスという大きなパイには agnello(子羊)とpiselli(グリーンピース)が詰められています

ここでもまた儀式のパンの説明を受けたり launeddasの演奏や解説を聞いているうちに すっかり雰囲気に溶け込みました(^^)/

サルデーニャの人たちはとてもゆったりとしていて 日頃都会でギスギス忙しく暮らしている私には驚くことばかり 反省...(/_;)

それにレディーファーストが実に徹底しているのにも感心しました♡

イタリア関連のイベントには もう何年もあちこち出続けていた私ですが さすがに「サルデーニャ」のイベントは初めて!! 一気にサルデーニャに近づくことができて 私にとってはものすごい大きな一日でした!!

2ヶ月かけてアジア各国を回られていらした講演者・演奏者の皆様 本当にありがとうございました 日本サルデーニャ協会4周年 おめでとうございます!!

イベントは こちら

![]() イタリア語 ブログランキングへ

イタリア語 ブログランキングへ![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]() グルメ ブログランキングへ

グルメ ブログランキングへ![]() にほんブログ村

にほんブログ村

サルデーニャの街(borgo)ボーザ(Bosa)の魅力をご紹介「イタリアで一番美しい町・村」コンテストで2位に!(Rai2014)

ローマから サルデーニャのアルゲーロ(Alghero)空港に乗り継ぎ そこから美しい海沿いの道を走り ボーザ・マリーナ(Bosa Marina)からテモ(Temo)川沿いにのぼってゆくと 小さなボーザ(Bosa)の街(borgo)に着きます...

ここは2014年にRaiの番組”alle falde del Chilimangiallo(キリマンジャロのふもとで)”の「イタリアで一番美しい町・村」コンテストで 2位に選ばれた街なのです...

* * *

ふとしたご縁で サルデーニャには一度も行ったこともない私が サルデーニャのBosaという小さな街に2014年にできた語学学校とかかわることになり サルデーニャの本を読んだりして少しずつ興味を持つようになりました

そこで今回このサルデーニャの小さな街(borgo) ボーザ(Bosa)について 少しですがご紹介させていただきますね:

Bosa(ボーサ) 標高2m,人口約8,000人 (ちなみに州都であるカリアリ/Cagliariは22万人)

サルデーニャでもっとも特徴ある町のひとつで 船が流れる川に沿って作られた唯一の町

昔はスペインとの交易が盛んでしたが 今は観光が主な経済資源となっています

ワイン(Vino Malvasia) 網目形のレース(filet、メルレッティ) 黄金細工職人 錬鉄 男性コーラス等で有名 丘の上には サルデーニャの中世のもっとも良い例である Malaspina城が建っています

Bosa の観光サイトは こちら

6月29日のS. Pietro祭では Temo川でボート競走が行われます

8月第1日曜日のS.Maria祭でも同様のことが行われます

9月8日のRegnos Altos祭りでは 町から城まで宗教的パレードが行われます

Bosaのカーニバルはとても有名で 1週間前の木曜には 仮面を付けた人々が歌いながら家々をまわり食べ物を集めます

カーニバルが終わると カーニバルの象徴であるGiolzi人形を集めて 中央広場で燃やすのです

夜には町の灯りはすべて消され 皆がろうそくをかざして巨大なかがり火を待ち カーニバルは終わりを告げるのです...

出典: ガイドブック『魅了するサルデーニャ』(サルデーニャ文化会館発行)

ボーザの町の魅力は その人間の尺度に合った規模にある

道幅が狭いため 町中にはあまり車が入り込まず、住民を主役とするのどかな生活の場が見られる

路地に椅子を出し トランプをする子供たち 伝統的なレースを編む老婦など 地中海らしい戸外生活を楽しむ人たちが たくさんいる

出典: 『地中海の聖なる島 サルデーニャ』陣内秀信・柳瀬有志(山川出版社)より

* * *

サルデーニャ語(lingua sarda/sardo)について

サルド語(sardo/sardu)は独自の文法を持つ言語で 島中で話されており方言ではない

サルデーニャには 北アフリカからやってきた人々が 旧石器時代から住み着いていたという

そしてスペインから他の人々(Balari)が またフェニキア人 のちにカルタゴ人がやってきた

フェニキア人以前 東洋からのヌラーゲ人の到来は サルデーニャに著しい特徴をもたらしたが 当時はまだ書き言葉をもたらさなかったようだ

紀元前4世紀頃 ローマ人はこの島を侵略し始めたが 238BCになって初めて 島をカルタゴ人から奪うのに成功した

カリアリとポルトトレス周辺では ラテン語が普及し始めた

9世紀になりサルデーニャは政治的に独立し始めた

今でも唯一アルゲーロでは カタラン語が話されている

スペインの支配はサルド語にほんの少し影響を与えただけだったが サヴォイ(サヴォーヤ家)とともにイタリア語が正式に入ってきて サルド語は方言とみなされるようになる

しかし現実には サルド語は他のロマンス語とは違い 独立した言語である

ガイドブック『魅了するサルデーニャ』(サルデーニャ文化会館発行)

(今でも島のお年寄りはサルド語を話し 若者は主にイタリア語を話すのだそうです)

また 少し離れたヌオロ(Nuoro)には 1926年にノーベル文学賞を受賞したグラツィア・デレッダ(Grazia Deredda)の生家(Museo Deleddiano) があります サルデーニャ鉄道が通じています

Bosaの歴史:

どこかスペインの雰囲気が漂うのも当然のことで、この町は13世紀末から18世紀に至るまでの長い間、スペインのアラゴン王国の支配下にあったのだ。

町の起源は、紀元前9~8世紀にフェニキア人のつくった集落にさかのぼるそうで、当時の碑文が残っているという。

以後は、ローマの支配やイスラムの侵入などを経て、アラゴン=カタルーニャ連合王国の植民地となった。

19世紀に入ると、イタリア統一を目指すサルデーニャ=ピエモンテ王国の支配下に組み込まれ、1807~21年にはボーザに県庁が置かれていたそうだ。

ちなみに、つい最近までヌーオロ県に属していたはずだが、いつのまにかオリスターノ県に所属しているのも不思議である。

* Bosaの美しい町の風景と 伝統的な男性コーラスを紹介する映像は こちら

Bosaの魅力と祭り(festa)については こちら

(出典: Sardinia Summer School and ServicesのFacebookより/2015年3月)

* サルデーニャとボーザのお祭りカレンダーの記事は こちら

* Bosaの町が 2014年にRaiの番組”alle falde del Chilimangiallo(キリマンジャロのふもとで)”の「イタリアで一番美しい町・村」コンテストで 2位に選ばれた時のTV映像は こちら

(ラストに Bosaの名産Malvasiaワイン filetの刺繍や なめし革 男性コーラス等の紹介もあります)

(出典: Sardinia Summer School and ServicesのFacebookより/2014年11月)

ちなみに このコンテストで見事1位に選ばれたのは...シチリアのGangi(ガンジ)という街(borgo)です(^_^)

Raiの2時間番組は こちら ←そのうち書きます♪

Bosa そして Bosa Marinaをヘリコプターで空撮したRaiの映像は こちら

Bosa そしてサルデーニャは 大都市にはない魅力がたくさんあります

長寿(100才を越える)の村 大自然 治安のよさ 人々の優しさ イタリア本国とは違う独特の文化...

Sardegnaの観光サイト(イタリア語)は こちら

Bosaのページは こちら

イタリア政府観光局(ENIT)の サルデーニャのページは こちら

Sardinia Summer School and Services校の日本窓口ができました!! 詳しくは こちら

「サルデーニャ旅」は こちら

* 写真は Bosaに流れる Temo川と Malaspina城 (Sardignia Summer school のHPより)![]() イタリア語 ブログランキングへ

イタリア語 ブログランキングへ ![]() にほんブログ村

にほんブログ村