「記憶の日 2024 ― グイド・レーヴィの日記 恐怖と不安と不思議な出来事に満ちた物語」に行ってきました(2024.1.26)@イタリア文化会館

「記憶の日(Giorno della Memoria)」として制定された1月27日にちなんで イタリア文化会館で行われた本の出版記念イベントに行ってきました 今年初めてのイタリア文化会館です

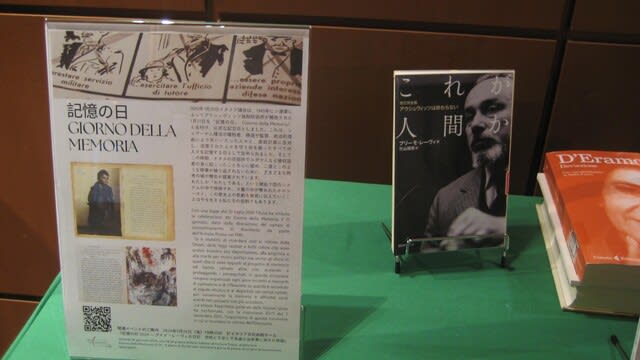

2000年7月20日、イタリアは1945年にソ連軍によってアウシュヴィッツ強制収容所が解放された1月27日を「記憶の日」(Giorno della Memoria)と名付け、公式の記念日としました。2005年に国際連合総会で決議採択されたのち、記憶の日は国際的な記念日となりました。

この記念日はショア―や人種法の犠牲者、移送や監禁、政治的な理由による死にいたったすべての人々、そして虐殺計画に反対し、迫害された人々を守り、命を救ったすべての人々を記憶するために定められました。

毎年この時期には、ユダヤ人やナチスの強制収容所に収容された人々の身に起こったことの記録を残し、二度とこのような惨事が繰り返されないために、さまざまな語りや熟考の機会が企画されています。

2024年、イタリア文化会館は「グイド・レーヴィの日記 恐怖と不安と不思議な出来事に満ちた物語」を紹介します。この本は1942年ジェノヴァからスイスへと逃避した8歳の子どもの日記を集めたものです。彼は身の回りが安全になれば、自身の物語を日記へと託したいと考えていました。

グイドの娘であるフランチェスカ・レーヴィ氏の証言、出版プロジェクトの監修者であるマヌエーラ・デ・レオナルディス氏によるプロジェクトの紹介、そして日記の日本語訳の朗読を、ジュズィー・ラウリオーラ氏が日記のために生み出したイメージの上映とともに行います。

* * *

この日 イタリア文化会館館長の挨拶に続き 駐日イタリア大使の言葉 そしてこの本の著者グイド・レーヴィの娘フランチェスカ・レーヴィによる この本の出版についての語りが始まりました

1942年 8歳だった父 グイド・レーヴィは ジェノヴァの空襲に逢い さまざまな街を経てようやく1943年にスイス・ジュネーブへと逃亡します 母親が密輸業者との交渉のために家を不在にする間の不安な日々 8歳の子どもが恐ろしい記憶を保ち それを日記に綴ります

それを彼が父親となってから家族の目にみえるところに置きながらも 家族は辛すぎるため封印していました それがあのコロナのロックダウン下にあった2020年に とうとう「この父の日記はこの本棚から外に出してあげなければならない」と決心し 出版に至った経緯を聞きました

1938年の人種法により イタリア在住のユダヤ人たちにも苦難の日々が訪れます グイド・レーヴィの家族もまた非合法に生きなければならず 1943年のイタリア社会共和国下において 全財産を没収するという法令のもとで 世俗のユダヤ人一家として様々な街を変遷しながら 1943年12月7日 ようやくスイスに入ったこと また他のユダヤ人家族がアウシュヴィッツに送還されてしまったこと スイスの国境に資料館があること 父はどんな苦難も明るい色をつけて夢を描ける才能があったのではないかとの言葉 そして最近ローマで観た宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」の冒頭の火事のシーンが 自分の幼い頃とシンクロしたこと 最後の証人である90才の叔父のこと等を 切々と語ってくださいました

ホワイエに展示されたショア―の本や出版された本の挿絵

続き出版プロジェクトの監修者であるマヌエーラ・デ・レオナルディス氏によるプロジェクトの紹介がありました

著者の娘フランチェスカの友人であり 他の何人かのショア―の生き残りのことにも触れた彼女は 「占領から逃亡へ」「非合法で地下に潜む」「ゲットー・強制収容所の中で」の3つのカテゴリーの中の 1と2の中間にあるこの著者の8歳の時に書いた日記を さまざまな年代にも読めるものにするために 多くの検討を行ったとのこと かばん一つでスイスに向かったミラノ生まれのリリアーナ・セグレ上院議員も アウシュヴィッツの生き残りのひとりでした

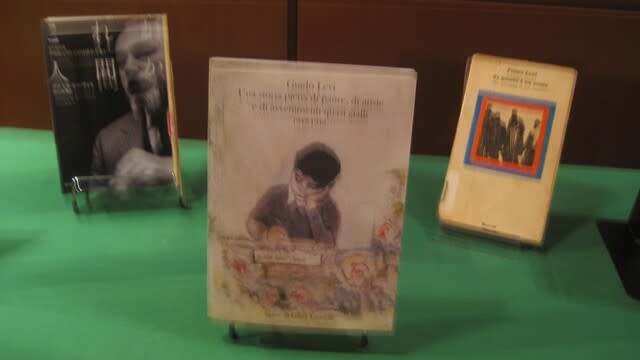

そして 1979年の父の死後に 兄とともに このテーマは切迫した課題でもあると捉えて出版にこぎつけたこと 本はアコーディオン形式で 12枚のジュズィー・ラウリオーラ氏によるイラストとともに 本物の日記と同じ大きさでもって作られ 美術品としても楽しめるものとしました それぞれの色にはそれぞれの意味を持たせたとのこと

続き イラストを描かれたジュズィー・ラウリオーラ氏により 著者がもし生きていたらきっと喜んでくださるだろう この仕事を通じてこの少年の心の中を旅することができた この少年には悲惨な現実を違う形に変える才能があったのではないかと感じた との言葉をいただきました

出版されたグイド・レーヴィの日記

イベントのチラシや本

そして 和訳の朗読とともに本のイメージがスクリーンに映し出されました 8歳の少年の言葉そのものの 心に響く素晴らしい訳でした

故郷ジェノヴァの空襲に始まり 列車でシエナに逃げ ドイツ人がやって来た時の恐怖 レーヴィからレヴィ―ニに名前を変えるも 兄の学校にファシストが来てばれてしまったこと 偽造身分証明書を作り ボローニャ そしてミラノ等を経て スイスの国境には青い外套を着た密輸業者が付き添ったこと 前日にスイス入りしていた祖母 男女別に分けられ藁のベッドに寝たり 言葉の通じないチューリッヒの病院に入院し ローザンヌの寄宿学校に入り 2年後にイタリアに帰国するという 生きているのが奇跡のように思えるという締めくくりでした

続く質疑応答のあとで 会場と心をひとつにして 世俗のユダヤ人として宗教的ユダヤ人コミュニティとは直接コンタクトをしなくとも どんな方法でスイス逃亡への情報を共有していたのかという質問に 帰国後に新たな課題を得たとの締めくくりで この「記憶の日」の貴重なイベントは終了いたしました

貴重なイベントを開催してくださいましたイタリア文化会館様に 心よりお礼申し上げます

イベントは こちら

本"Giorno della Memoria: un diario per ricordare, Una storia piena di paure, di ansie e di avvenimenti quasi gialli (1942-1946)"(記憶の日: グイド・レーヴィの日記 恐怖と不安と不思議な出来事に満ちた物語)は こちら