「Giorgio De Chirico デ・キリコのMetafisicaの世界」のセミナーに参加しました(2024.3.13)@LCI

今年のイタリア関連の展覧会は ジョルジォ・デ・キリコですね🖼

吉祥寺のLCIのオンラインセミナーに参加しました💻

ジョルジォ・デ・キリコ(1888~1978) はギリシャ生まれ 父は鉄道技師 母は男爵夫人で コスモポリタン・ファミリーでした😲 弟のアンドレアはアテネ出身 のちにAlberto Savinioと名を変えます

1905年 キリコが17才の時に 父(62)が亡くなります

1903~06年に アテネで絵画を学び 1906~09年に ミュンヘンの美大に通います

マックス・クリンガーMax Kringer(1857~1920)は ドイツの象徴主義(simbolismo)* シュルレアリスムの先駆として デ・キリコらにも多大な影響を与えました * 象徴主義: 記号や寓話を用いて 神秘的でスピリチュアル 濃い色を用いた夢のような雰囲気の絵画

デ・キリコの作品にはニーチェのモットー(謎以外の何を愛せようか)が刻まれています

1909年 19才で母と弟のいるミラノに移ります

(1909~1919年の作品が最も知られています)

* * *

メタフィジカ(la metafisica/形而上絵画) フィレンツェ、パリ、フェッラーラ

1910年にフィレンツェへ移ります

ベックリンの時代が終わり 初期のメタフィジカ絵画*が生まれるのですが 健康に問題が生じます

* メタフィジカ: 絵画の表現方法(遠近法、明暗、色彩)を使って現実を越える何かを表現できるようになり、無意識に属す夢や原子を描写する 写実的な風景であっても 場違いな要素があるため夢のような雰囲気を感じさせる

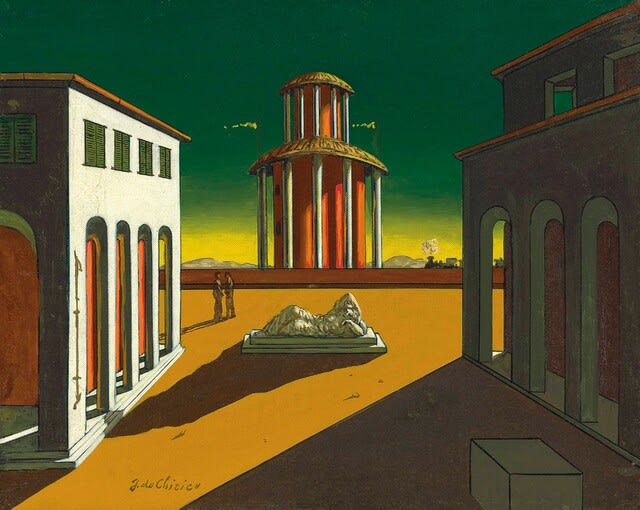

1911年にパリへ イタリア広場(piazza d’Italia)をテーマとして形而上絵画を描き始めます

光と色の明確なコントラスト 空間の協調 人がいないかとても小さく描かれていますね😲

遠近法に則っておらず 柱廊はアーチ状 古典的な像 孤独感が漂います

(私はイタリア文化会館のレッスンで使っていたテキストで 初めてデ・キリコの絵画を観たのですが 衝撃的でした😲)

イタリア広場(Piazza d'Italia) 様々なバージョンがあります

ニーチェの影響

ニーチェはトリノを愛していました

1911年に再びパリへ ピカソとアポリネール(最前線でこめかみに流れ弾を受けた)はデ・キリコを称賛したそうです

前衛的芸術のギャラリーを運営していたポール・ギョーム (画商) と 初めて絵画の売買契約を結びます😊

1915 第一次世界大戦が勃発!! 弟とイタリアへ帰国します

彼は未来派(futurismo)および形而上絵画の画家で デ・キリコと接して形而上絵画を描くようになりますが のちに形而上絵画というアイデアを巡ってデ・キリコと対立することとなりました

ここでメタフィジカが誕生しますが 未来派と 形而上絵画は対局にあるとのこと

デ・キリコにとって フェッラーラは最も幾何学的でメタフィジカな都市でした

ルネッサンスの完全な対称形ですね

メタフィジカの起源はアリストテレスに遡り 物理的なものを超越すること 目に見えないものの存在を意味するのですね

形而上絵画の特徴は 人間の一般的な感覚では見えない現実 神秘、幻覚、夢を表現、 幻想的な空間等です

* * *

Gli interi metafisici 形而上学的インテリア

フェッラーラの街のゲットーとその店への関心 ビスケットにはメタフィジカの側面があり そのため ゲットーの店から刺激を受けて フェッラーラ伝統の菓子やパンを使った絵画を制作しました

ここでクイズ: フェッラーラの伝統的なお菓子は?

絵の中の絵 ミケランジェロへのオマージュ

ここで 「ダビデの手」のある形而上的室内の絵を描きます

マヌカン i manichini

1917年に フェッラーラでは マヌカンシリーズが始まります

ギリシャ彫像のかわりに 顔がなく平べったい顔面のマヌカンが登場するのですね😲でもマヌカンには生命がないのです

マヌカンシリーズ (i manichini)

ここで カルロ・カッラの作品との違いを見てゆきました

室内 顔が小さく信ぴょう性が薄い等です

* * *

Lo sviluppo degli anni ‘20 dalla metafisica al clasicismo

20年代におけるメタフィジカと古典主義の発展

1920~24年 ローマ・フィレンツェ

ルネッサンスの作品に刺激を受けており ラファエロの愛人の絵

こうして デ・キリコは ラファエロの作品 「アテネの学堂」等をモデルとして活用してゆきました

イタリア広場(1950)の作品にも ラファエロの影響が見られます

『放蕩息子』(1922)にも メタフィジカの要素と 古典的要素が混在していますね

息子はデ・キリコ 父は古典的伝統を表すとのこと😲

アルゴナウタイ(Gli algonautai)にもメタフィジカの要素があり 古代ギリシャ関連の要素を含んでいます

1925~27年 再びパリへ 光のメタフィジカを研究します

『地中海の神話』 この背景は海岸のメタフィジカですね

解剖ヌードと形而上学的インテリア等 デ・キリコにとっては

嵐の海よりも 穏やかで平らな海の方が厄介でした

1925~27年 シュールレアリスム芸術運動との論争

ここでは デ・キリコの新しい作品を称賛せず 他の新しいテーマを発展させていました

1930年に ライッサ・カルツァと結婚しますが すぐに離婚 その後 イザベラ・ファーとフィレンツェで暮らします

『神秘的な浴槽』という作品では ワックスで光っていた床に着想を得て 寄木細工の床を描きました

浴槽に沈む人々は ファシズムに適した人々を指すそうです

1973年のミラノ・トリエンナーレにも この浴槽の作品が出品されていますね

第3部

1940~68年 ネオバロック(il neobarocco)

1939年イタリアへ帰国し 1944年 ローマを終の棲家とします スペイン広場トレヴィの泉の近くに住んでいました😲 テラコッタの作品を作り 1946年 イザベラとようやく結婚💒

「静物画(natura morta)」は 1800年に登場しますが デ・キリコによるとむしろ近代の絵画を表現しています

ドイツ語での「Stilleben」英語での「still life」の方が 物体の穏やかで静的な状態を指すというデ・キリコの表現と合っているのですね (死mortaではなく生Leben!)

1800年代中頃から絵画の衰退がはじまります

衣装を着た肖像画が描かれますが その衣装のディテールは非常に細かいですね😲

彼はインタビューにも劇場の衣装を着て現れたとのこと

ネオバロック時代のメタフィジカ

「現実は地球上に存在しないので 絵画の中にも存在しない」「人間は真実でないことが好き」とのこと😲

「ミューズ」の作品も上野で展示されています

‘68~’78年 ネオメタフィジカ 新形而上絵画

ここで彼は 今までのメタフィジカ作品を手直ししてゆきます

色と静寂さ 「イタリア広場」でも 1924年と1974年では 孤立感から解放感へと変わっていますね

「燃え尽きた太陽のあるイタリア広場(Piazza d’Italia con sole spento)」(1971)など 2つのテーマをまとめています 太陽と月がひもでつながっています

最後に 上野のデ・キリコ展に展示されているメタフィジカの作品についてみてゆきました:

『瞑想者(il meditatore)』 『オィディプスとスフィンクス』の謎解き等😊

『オデュッセウスの帰還(il ritorno di Ulisse)』は 室内のメタフィジカを描いた80才の作品ですが 過去の記憶から離れて新しい探求を始めるのですね

1978年11月20日 ローマにて90才で死去 遺骨はローマのトラステヴェレの サン・フランチェスコ・ア・リパ教会にあるそうです⛪

追記:

こちらでは 未来派(futurismo) シュールレアリスム gruppo 1900という運動

アルテ・ポヴェラ(Alte povera)という運動 高価な素材を使わずごみや日用品も排泄物すらも使ったそうです😲

現代美術 (arte contemporaneo)のざっとした流れについてお話いただきました 自分の視点から自由な解釈にまかせること またイタリアの美術館ではよく話すそうです イタリアでの開かれた美術教育についてもご紹介いただきました

カルボナーラ🍝

カルボナーラ🍝 パントー氏(右)

パントー氏(右)

フリッタータ

フリッタータ

YU-KA

YU-KA  NATSUさんのダンス

NATSUさんのダンス La PINA

La PINA  名残惜しい...

名残惜しい...

キリストの埋葬

キリストの埋葬

SVA飛行機

SVA飛行機  ドイツのパビリオン

ドイツのパビリオン Wa! Germany のドイツ館

Wa! Germany のドイツ館

ピンクがゲットー・ヌォーヴォ 緑がゲットー・ヴェッキオ ヌォーヴォの方が先に建てられました

ピンクがゲットー・ヌォーヴォ 緑がゲットー・ヴェッキオ ヌォーヴォの方が先に建てられました

3枚買ったtombolaのカード

3枚買ったtombolaのカード 高円寺駅前のイルミネーション

高円寺駅前のイルミネーション

色々なイタリア料理の本

色々なイタリア料理の本

ドリアーノ・スリス氏(サルデーニャ出身)

ドリアーノ・スリス氏(サルデーニャ出身)

「

「

大きさは60~90cm

大きさは60~90cm

いただいたチラシ類

いただいたチラシ類

あにすた! (Ani-sta! anime karaoke)

あにすた! (Ani-sta! anime karaoke)