毎年ビデオ編集始めると様々なトラブルに見舞われます。

過去ブログ見てもことごとくこの時期でのトラブルです。

先日のUSBポートの不具合に続いて翌日編集を始めようとしたら編集用動画を入れていた「M.2 SSD」が認識せず。

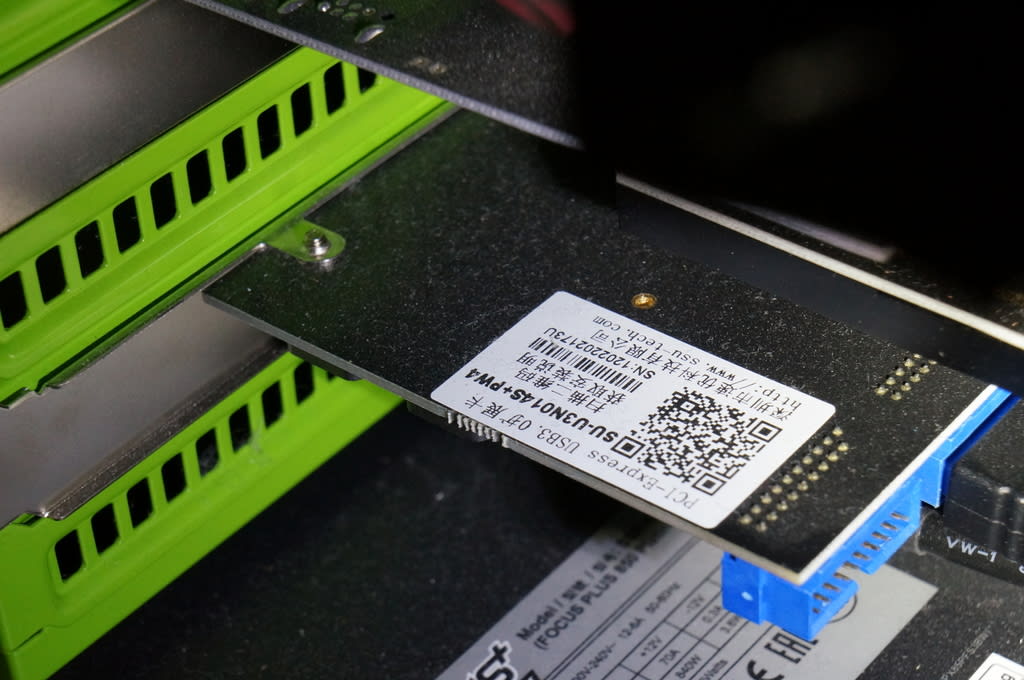

下の写真のテプラでシリアルナンバー書かれた2枚の内の下の段に挿してあるのがその該当品。

可能性としてあるのが、先日不調になったUSBポート用の青いコネクタのカードをいじった際に、直ぐ上の「M.2 SSD」に触れて何らかの接触不良を起こした可能性、もしくはマザーボードのこの付近のスロットのインターフェース部品の故障やデータスタック。

一度シャットダウンして「M.2 SSD」を抜き差ししたら、認識はしてフォルダーまで表示されましたが、「フォルダーが壊れています」と表示されファイルアクセスが出来ませんでした。

仕方なく、「M.2 SSD」を外付けケースに入れ、サブPCへUSB接続してセクター単位でデータの復旧を試みましたが、取り出せる状況にあったのは何の加工もしていない最初にコピーしたファイルばかりで、一日かけて作業した音編集の結果ファイルは取り出せませんでした。

元々、原本ファイルは二重にバックアップ取っているので、困る事は有りません。

この辺は24年もの経験によって余念がありません。

ただ、一日分の作業はパーになりました。

その後、とりあえずはPCから「M.2 SSD」を認識はする様になったので、再度フォーマットを掛けて動作確認して問題無く使えました。

ただ、原因がはっきりしないので、このSSDはPC内蔵で使う事は諦めました。

そこで、新しい物を調達。

既存のはWDのブルーでしたが、未だに同じ製品は値段も安くなって売っていましたが、今回は信頼性が高いブラックにしました。

早速、PCIスロット用のアダプターにSSDを差し替えました。

下が既存の異常をきたした「M.2 SSD」です。

サーマルシートも忘れずに。

既存のSSDから剥がしたので多少穴が開いてますが、全く問題無し。

基盤の上下両方に付けています。

最後に放熱板を取り付けて、シリアル番号をテプラで作って貼り付けて完了。

PCIスロットに装着。

最後に、PCの電源を入れて両方の「M.2 SSD」の動作を確認。

立ち上がり時に青い動作ランプが数回点滅して正常に認識できました。

(最初の事象発生時の既存の「M.2 SSD」はランプが点かなかった)

4日も編集作業の無駄足を叩いてしまいました。

---

不具合を起こした「M.2 SSD」は、一時的な外付け用の記録媒体として活用することにしました。

2年前にこのPCを作った時に作業用に買ったケースに入れて使います。

同様にUSBインターフェースに変換するカードに装着。

放熱板を取り付けてケースに収めます。

出来上がり。

1TB の大容量USBインターフェースの外部ストレージになりました。

こんなのが一つ有るだけでいろんな事に使えます。

---

一応、内蔵「M.2 SSD」のベンチマークも確認。

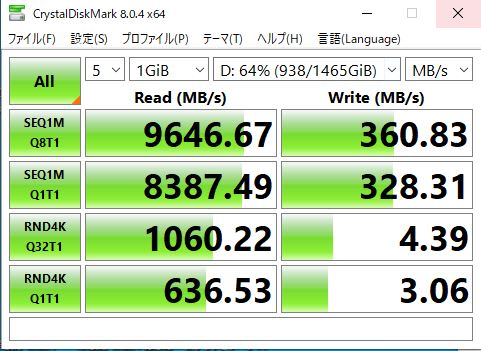

今回のWD社製ブラック1TBのベンチマーク

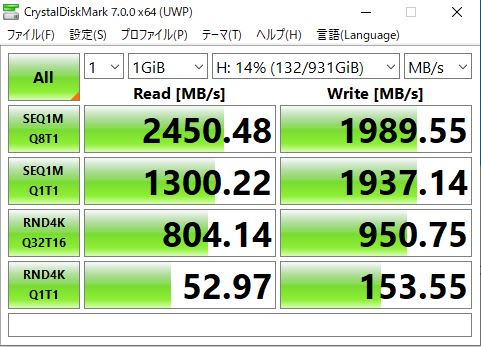

もう一枚挿してある既存のWD社ブルー1TBです。

今回購入した「M.2 SSD」はGen4になっていてGen3の既存の物とは1GB/sも早くなりました。

しかし、Readが3.4GB/sって凄いでしょ。

HDDの20倍くらいのスピードです。

HDDの様にHDDのアクセススピードに足を引っ張られて、本来のPCの性能が発揮できないなんてことはもうありません。

動画のレンダリング作業にはもの凄い影響になります。

サブPCとはCPUの性能は2倍も違っていないのに1/3の時間で終わってしまいます。

2時間掛かっていたものが40分程度になります。

具体的時間を聞けばその凄さが分かると思います。