今、ビデオ編集等でメインに使っているPCを作ったのは2011年5月です。

今年5月で丸8年になります。

当時の最高スペックで作成しただけあって、今でも通用していてフルHD程度の編集等には全く支障なく使えています。

しかし、8年と言う年数が非常に心配です。

サブマシンのSONYのVAIOは、PentiumDでハイビジョン動画編集にはちょっと無理ですし、メインマシンが壊れたらアウトです。

それに、Windows7も今年いっぱい(正確には2020/1/14)でEOSLになる訳で、そこに対する不安もあります。

これまで、既存PCをWindows10にしなかったのは、外部ストレージに対する取り扱い次第でデータ破損が生ずるといった事が囁かれていたため、ビデオデータを大量に扱っている状況でそのような事態は避けたかったので、そのままWindows7から移行することは止めました。

Windows10にするなら、新たにハード購入しての次のPC作成時にと、最初から決めていました。

せっかく安定して動いている物を大きな改変によって不安定になることは、アマチュアの編集者と云えども、作品を待っている多くの方にご迷惑を掛けるので避けたいところです。

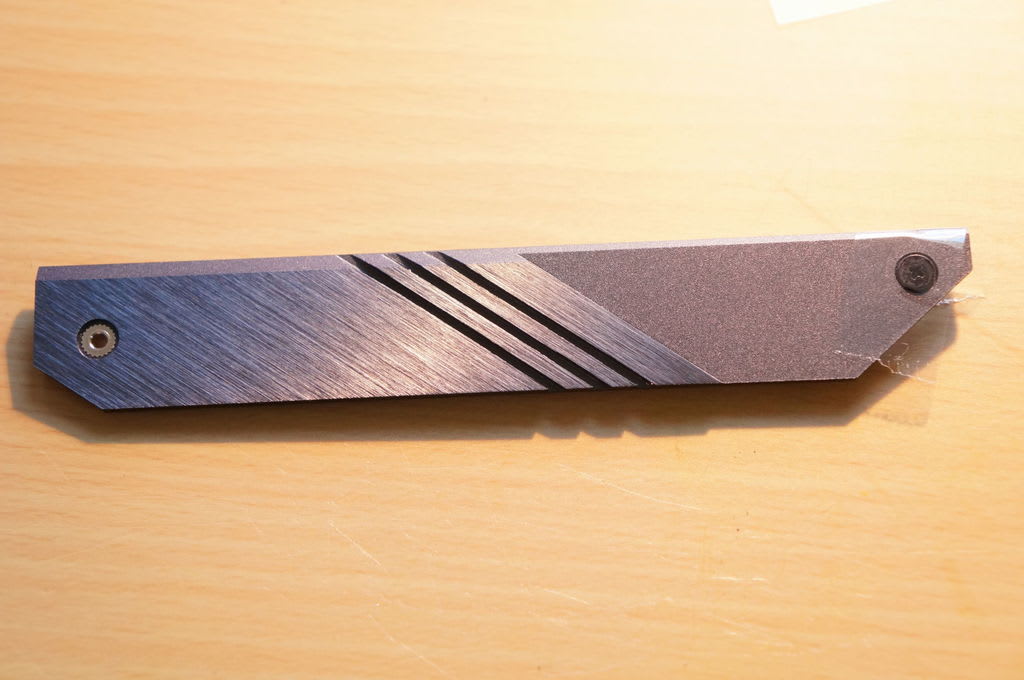

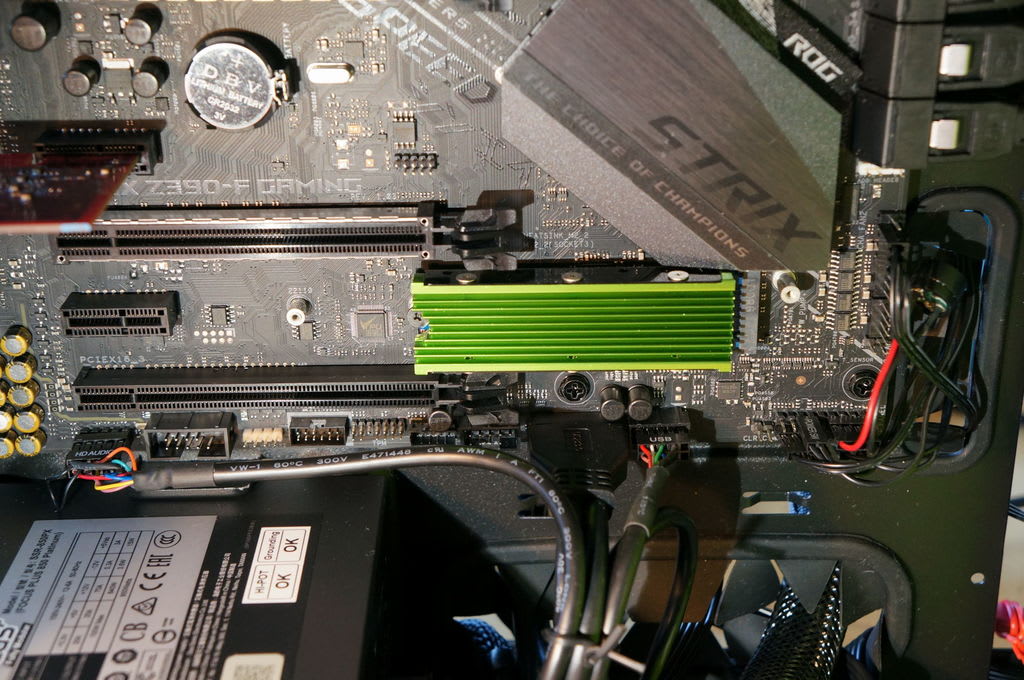

と、前置きが長くなりましたが、遂に現在のビデオ編集が終わったら、新PCを作成することにしました。

前回同様に、既にパーツ類の選定や価格調査は済んでいます。

ケースも前回使った「Cooler Master」というメーカーのケースがすこぶる良かったので、今回もそれにしました。

8年前に買ったモデルの後継機となる

「Cooler Master CM 690Ⅲ Green ミドルタワーATXケース CS5268 CMS-693-GWN1-JP」

です。

ところが、この緑のラインの入ったケースがいまいち品薄で、ネット見てもあまり取り扱いが無いので、ちょっと早いのですが先に購入に踏み切りました。

それが届きました。

箱の反対側です。

さて、いよいよ開封です。

ケースですから、これだけで何かなるわけも無く、でもやっぱりこの瞬間は嬉しいですね。

単なるケースですが、かなり重いです。

箱を逆さにして取り出します。

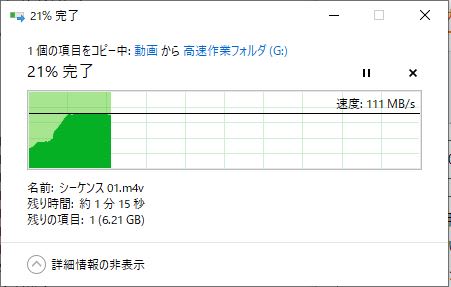

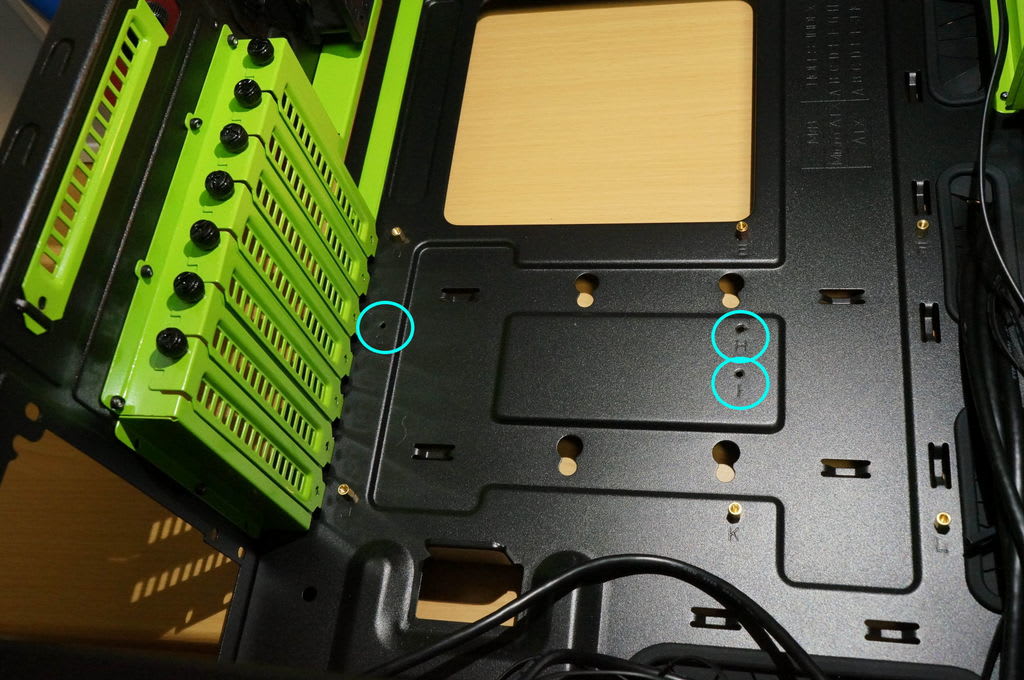

さて、買う前からずっと気になっていたところがあります。

早速確認。

それは、既存PCと同様に3.5インチHDDを4本(RAID10)と、SSD2本(RAID1)を搭載する予定ですが、どこの説明見ても

3.5インチベイ 3 、2.5インチベイ4の状態での写真になっていて、実際どうやって3.5インチベイ7になるのか不安ではありました。

実際の状況です。

HDDベイの一番下のダンボールはネジや細かい付属部品が入っていました。

よく見たら、2.5インチベイは手前4箇所でねじ止めになっていて、その左端にはもう一つねじ止め用のフックが出ています。

即座に理解しました。

ところが、左側の上下のネジを外しても左側の壁が外れません。

ふと、裏面側を見たら、そこにも一つネジがありました。

それを外して、左側の壁を一番左に移動した状態がこれです。

これで、3+4で最大7台の3.5インチHDDを搭載できます。

HDDを載せる棚もHDDの大きさ(3.5インチと2.5インチ)用に幅がスライド出来るので、ぴたっと収納できるようになっています。

また、8年前の物と違って、完全にHDDの搭載に際してネジ留めが不要になっているためHDDの故障時等の対応時、楽になると思います。

このケースの前面部には20cmFANと裏面には12cmFANが既に搭載されていて、これは8年前と同じでFANが大きいだけに音はとっても静かでしかも冷却力があります。

前面パネルを外すと、その巨大なFANが露になります。

早く、組み上げたいですがそのためにはビデオ編集頑張らねば・・・

|

Cooler Master CM 690III Green ミドルタワーATXケース CS5268 CMS-693-GWN1-JP |

| クリエーター情報なし | |

| Coolermaster |

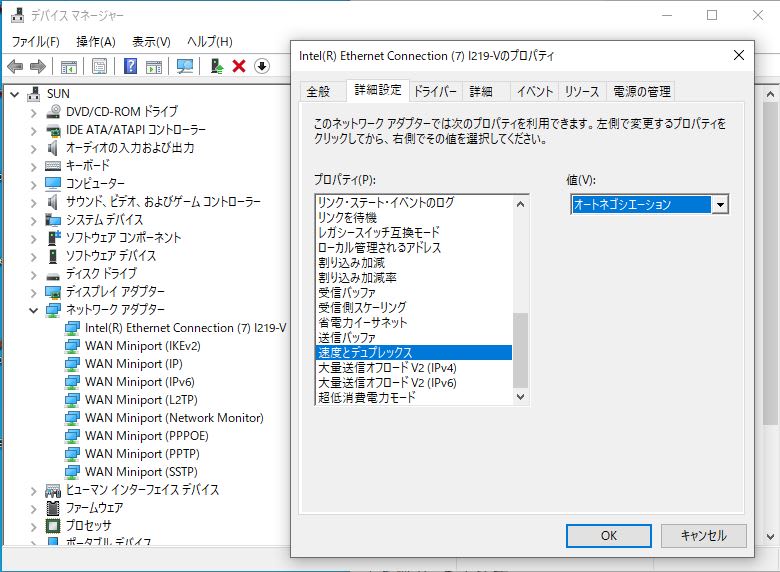

NETGEARのRedyNASを自宅に導入してキッカリ1年になります。

家庭内で音楽を共有化したりデータをPC間で共有したりと何にかと重宝させて頂いていました。

所が先週、NAS本体を移動したかったので一旦電源を落として移動しましたが、その後何故か通信出来なくなりました。

しばらく放っておいたのですが、必要があって困りました。

本体表示部をみると「No IP address」と出ていて、LANに接続できません。

なーんだ、ケーブル辺りかと鷹を括っていましたが、ケーブル変えてもポートを変えても変化なし。

ググってみると、ファームのバージョンで6.9.3において、「No IP address」の事象が出るとの情報がいくつか有り、確認すると正しくそのバージョンでした。

更に、「Ver6.9.4」でその不具合対処されているのでそのバージョンにUPすれば良いらしい。

しかーし! そのバージョンアップの手順はLANケーブルでネット接続して行う手順しか見当たらない。

そもそも、NET接続できないので困っているのに。

でも、本体にはUSBのインターフェースが前にも後ろにもある。

ここへUSB接続で新バージョンのファームを流し込めば良いんじゃないか?

それが、なかなか探してもその手順が出てこない。

--

困って、メーカーのコールセンターに問い合わせると、コンセント抜いて「5分以上」経ってから立ち上げると直るラシイ。

また、USBからのオフラインでのファームアップの手順も「RedyNAS USB ファームアップ」でググルと出てくるというので確認すると確かにありました。

早速、その電源OFF/ON行為をケーブル交換したり、本体とスイッチHUB側のポートを替えたり実験はしたものの効果なし。

立ち上げ時のブート種別でファームのイニシャライズがあるので、それも試したが効果なし。

本来、LANケーブルの口部分にLEDがあって、そこが点滅するらしいのだが、全く点灯もしない。

これは、もうLANカードが逝かれているんじゃないか?

--

翌日、再度問い合わせると、PCと直接繋いで見たらどうかとアドバイスを受けました。

LANカードが逝かれているかも知れないのにPCと繋がるわけ無いのでは?と思いつつ早速また昨夜それを試しました。

す・・すると・・・

なんとPCのIPアドレスが表示されました。

しかも、裏面のLAN端子部の透明なプラスチック部が緑に光っています。

PCの画面でも、「ネットワーク」にちゃんとNASの名称が出て来て、PCから直接NASのHDD内のファイルにアクセス出来ました。

もしかして直ったのか?

再度、それぞれPCもNASもスイッチングHUBのポートに戻してみたら・・

元と同じ状態。 ダメです。 ???

--

さ~て、あなたならどうします?

私は切り分けしようと、今までPCを挿していた先程まで動作実績のあるポートにNASのケーブルを挿して見ました。

ジャジャジャン!

NAS本体のLAN端子のLEDが点灯してDHCPで取得したIPアドレスが表示されました。

更に今度は、PCのLANケーブルは、全ての空きポートに挿し変えてもPCはLANに接続できませんでした。

そこで、スイッチングHUBのポートが何らかのスタックを起こしたと仮定してスイッチングHUBの電源OFF/ON実施。

・・・・完全に復旧しました。

--

おさらい。

今回の事象の発端となったのは、メーカーも認知しているファームの不具合が原因では無いかと考えます。

その事が原因で、スイッチングHUBのポートにも影響を与えてポートがスタック状態に陥り、試しに接続替えした空きポート全てがスタック状態になった。

なぜなら、これまでHUBのポートに既に接続されていた他の機器は、全く正常にLAN接続できていました。

もしかすると、NAS本体を5分以上コンセントを抜いた時点で本当はNAS側のLANポートのデータスタックは実際直っていたのかも知れませんが、その前にスイッチングHUB側の空きポートだったところが、NASが悪い状態で差し替えたため、全てスタックなってしまったためNAS側のポートが復旧していたのにも関わらず接続できなかったのではないか?

スイッチングHUB側もスタックした切りのポートは電源のOFF/ONでクリアしないと直らない状況に至っていた。

以上の事からもしかしたら、最初にNASの5分間のコンセントOFFと同時にスイッチングHUBの電源もOFF/ONしていたら直った可能性も否定できないですが、既に現在の最新版のVer6.9.5(最初に書いたVer6.9.4以降に更に最新版がありました)にファームアップしてしまったので、恐らく事象発生は起きないと思うので確かめようがありません。

以上、NETGEARのNASをお使いの方々でお困りの方は参考にしてみてください。

※私のNR214以外にも、本事象発生の可能性のある該当製品は有るようです。