夏休みに入って、と言っても日常はほとんど変わらないけれどレッスンがあって都心にいった。ちょっと危険だけれどショップとレンタル屋さんでお休みに聞くアルバムを仕入れた。何も決めていなくてその場で見てえらんだのが5枚、2枚は内容がわかっているもの、2枚はまるで知らないけれど試聴で、そしてこれは知らなかったけれど試聴はする必要ない。

チェロとアコーディオンのデュオ・アルバム。

新譜だと思ったらば昨年出ていたものだったのですね。

チェロは新倉 瞳さん、1枚持っていた人です。

アコーデオンの佐藤 芳明さん は知らないけれどジャズが多い人みたい。

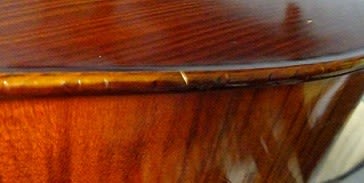

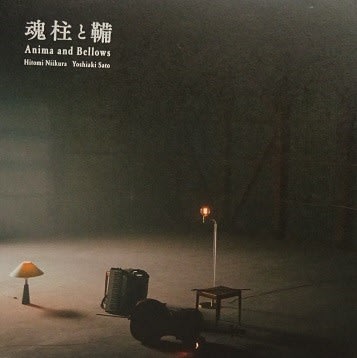

内容に行く前に、まず素晴らしいと思ったのがこのジャケット、というかこの感じです。

タイトルが「魂柱と鞴」、知らない人が多い顔すれないけれど、魂柱とは弦楽器バイオリン属の本体の中に立っている棒。表板と裏板との間に立っていてこれで楽器が鳴るという見えないけれど実は要のパーツです。鞴の方はふいごと呼んであの伸び縮みして空気を送るあれ、こちらはアコーデオンの要パーツ、これを二つ並べたのでたタイトル。演奏曲目などの表示でなく、二つの楽器の存在を大きく主張したいという意志の表れでしょう。

リリースしているのがJavaLa-Yeahというところで、どうやらアコーデオン関係が多いのでしょうか。なんかうれしくなる感じです。

そしてジャケット、神ジャケの見開き、解説なしでまずはスタジオにある二つの楽器、左上にタイトルが感じで、ここでもうイメージが出来上がる。たぶんその意図あるのだろうと感じたけれどスレは後で。

見開くとミュージシャン二人がそれぞれの見開きに、なんだか映画の主人公みたいに、演奏することが必然で決まったようなストーリーを思ったりします。

そして裏にはスタジオに並んだふたり。表から裏まで写真4枚ですが、紙の素材をふくめてこれまるで、小説をてに取るような感じです。

後でといったけれど、このアルバムを手に取って思い浮かべたのが恩田陸の小説「蜂蜜と遠雷」です。漢字の名詞を並べたタイトルだからこちらも単純ですが、なんだかその想像だけでもうこのアルバムが素晴らしいと決まったようものです。

そして、内容ですが思った通り、「蜂蜜と遠雷」と同じようにとても素敵です。チェロとアコーディオンのそれぞれがそれこそ二つ丁寧に並んで、そして主張し、保管し、リスペクトしあう演奏が収録されています。

音が出て1曲目、まず嬉しくなるのがヴィバルディのチェロソナタ第5番 ホ短調、大好きで1,2曲目を演奏会で演奏したのですからこのようなアルバムに選ばれていることで心入れも倍増。

そしてバッハ、ピアソラなどチェロとアコーディオンを生かす選曲、それぞれが抜き出てでしゃばるカンジではなく、うまく保管して楽器を知らしてくれるというか、だから面白いのですが、アコーディオンがちょりに近い通奏低音のようになったり、チェロがオルガンみたいになったように感じたのはもはや二人の作るストーリーに組み込まれたからなのでしょう。

という事でお休みにあえに、大好きな世界に誘い込んでくれたアルバムでした。

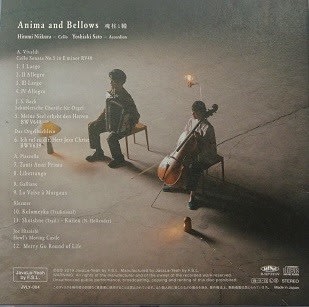

魂柱と鞴 新倉 瞳 & 佐藤 芳明

新倉 瞳 cello

佐藤 芳明 accodion

アントニオ・ヴィヴァルディ Antonio Lucio Vivaldi

チェロソナタ第5番 ホ短調 Cello Sonata No.5 in E minor RV40

1.第1楽章 ラルゴ Ⅰ Largo

2.第2楽章 アレグロ Ⅱ Allegro

3.第3楽章 ラルゴ Ⅲ Largo

4.第4楽章 アレグロ Ⅳ Allegro

ヨハン・セバスチャン・バッハ Johann Sebastian Bach

シュープラー・コラール集より Schublerschen Chorale fur Orgel

5.わが魂は主をあがめ Meine Seel erhebt den Herren BWV648

オルガン小曲 コラール・プレリュードより Das Orgelbuchlein

6.主イエス・キリストよ、われ汝に呼ばわる Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ BWV639

アストル・ピアソラ Astor Pantaleon Piazzolla

7.タンティ・アンニ・プリマ Tanti Anni Prima

8.リベルタンゴ(編曲:佐藤芳明) Libertango (arr.Yoshiaki Sato)

リシャール・ガリアーノ Richard Jose Marius Gabriel Galliano

9.マルゴーのワルツ La Valse a Margaux

クレズマー Klezmer

10.コロメイカ(トラディショナル) Kolomeyka (Traditional)

11.スコチネ(トラディショナル)~ Skotshne (Trad.) -

コイレン(ナスキー・ホランダー) Koilen (Nuske Hollander)

久石 譲 Joe Hisaishi

『ハウルの動く城』メインテーマ Howl's Moving Castle

12.人生のメリーゴーランド Merry-Go-Round of Life