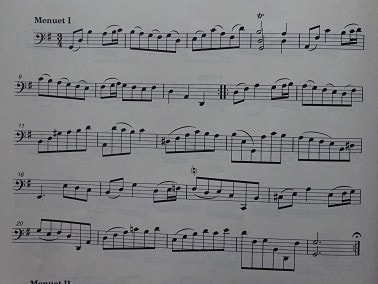

バッハ、無伴奏チェロ組曲1番のメヌエット、ポジションと指使いは決まったから、次は弓の使い方だけれど、これは普通にアップとダウンで特に変わった点がないけれど、譜面の理解の仕方、というか音のならし方で違いがあるようです。

ネットで演奏家が演奏するのをみていてアレッとおもったのですが、そえが最初の出だしのところの弓使い。

スズキでは最初の3音をスラーですので一弓でひきますが、演奏家のなかには3音目で弓を返している人がいる。

度の方も素晴らしい演奏なので、どちらも違和感などありませんが、それでも違いがデリはずです。

3音目で返せば当然3音目の独立性が強調されるのはずです。(演奏家なのでそこをはでにしないながら浮き上がらせている感じです)

それで持っているCDをきいてみたのですが、耳ではなかなか判断はつきませんが、ケスラ、藤森亮一、フルニエ、ヨー・ヨーマなどは3音をスラーで表現していて、これが大勢であるようです。ですがネットでチェロを教えている人の映像とかを見ると3音目を返している人は結構います。

ネットに残る映像、名手ペルニエが演奏しているのを見ると、なんと3音すべてをアップ・ダウンで表現しているのを見つけました。

耳で聞いてみてCDのエマヌエル・ベルトランド、アンナー・ビルスマ、髙橋剛志などもどうも3音目は返しているように感じます。

無伴奏チェロ組曲の狂の解説をするという大変な本を鈴木秀美氏が上梓しています。

これはチェロ組曲集の全曲の解説をしている本で、そこに全曲の楽譜がついています。

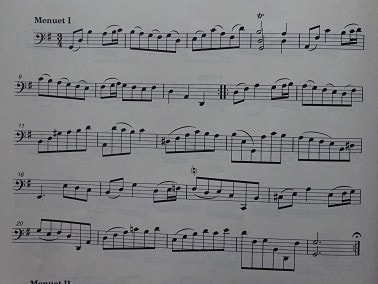

まずスズキ・メソッドの譜面を見てみましょう。

最初の3音がスラーです。

そこで鈴木秀美氏(同じ名前でわずらわしい)の譜面。

2音がスラーで3音目にはスラーが行っていません。CDの演奏は秀美氏はもちろんそうなっています。

弓遣いを決めなければ演奏が安定していきませんからこれはどちらかにしなければいけない。

一弓で3音弾くと3音目で弓の余裕がなくなって、うまくいかなくなってしまっていますから、返したいかなとも思いました。じゃなぜ3音がスラーなのかという事もかんがえると、スラーする良さもあるように感じます。

スズキの教本で練習してますから、これはスラーでしょうというのがふつうですが、その違いを理解したうえで決めたいので師匠に相談します。

とりあえず3音スラーの方がいいかもとおもいだしているのでそちらで練習していきます。

バッハの無伴奏チェロ組曲の楽譜は2000年には24種類ぐらい出ているそうです。

アンナ・マグラレーナ・バッハの筆写や、バッハ自身の1720年の浄書などがのこっていて、いろいろな解釈があるので、演奏もいろいろになります。

鈴木秀美氏はアンナー・ビルスマ氏に師事していますので、ビルスマの演奏と同じ解釈になっているのです。

ここは3音スラーで弓使いを統一していく方がシンプルのような気がします。

あとメヌエット1と2のテンポですが、若干かえている人がいますが、秀美氏の説明書にはテンポにも触れています。

「メヌエットⅡは、しばしば全体としてとても柔らかく弾かれることがあります。それはそれで美しいのですが、そうすると・・・・全体的に平らになってしまうのです。それはもったいないことだと私は思うのですが、皆さんは如何でしょう?」

という事でⅠ、Ⅱは同じテンポにして、リピートのⅠの入り方を工夫して変化させるのがいいのではと思います。

これで、指使い、弓の返しなどが決まって、きました。練習は音符をピアノでとって、音程を確認しながらポジション移動のずれをなくす練習に入りました。

音程があったら表現になっていくので、弓の使い方の大きさとか、ヴィブラートを付ける場所などは須雄k氏考えながら行くことにします。