楞厳寺(りょうごんじ)

京都府綾部市にある楞厳寺は、四季のカラスを描いた長井一禾の襖絵により「カラス寺」として親しまれています。

境内のボダイジュ、サルスベリ、ツバキが「三古木」として知られるほか、4月中旬~下旬にはツツジが参詣者を魅了します。

<三古木>

「綾部の古木名木100選」に選ばれた樹木。

ツバキ - 樹齢約400年。白、桃色、赤の咲き分けになっています。

菩提樹 - 樹齢約500年。初夏に白い花が咲き、後に球形の実ができます。

サルスベリ - 樹齢約400年。

「関西花の寺25ヶ所」の第2番札所としても知られています。

7月〜8月下旬、境内の1万平方メートルの池が20数種の蓮で埋めつくされます。

本堂向かいの「大師山」には、ミツバツツジが咲いています。

自生していたミツバツツジが、檀家(だんか)の人達の手入れにより、今では数千株が山の斜面に根を広げています。

<庫裡>

長井一禾により描かれた四季の鴉の襖絵が有名。

春 - 「育雛の間」両親のカラスが巣にえさを運び、三羽の雛を育てている姿が描かれている。

夏 - 「高野杉に鴉」高野山に老杉とカラスが描かれている。

秋 - 「湖畔の鴉」湖のほとりで休息するカラスと川に通じる広大な空間を飛来するカラスが描かれている。

冬 - 「雪中反哺の孝」巣立ちした三羽のカラスが成長してから親に恩返しする姿が描かれている。

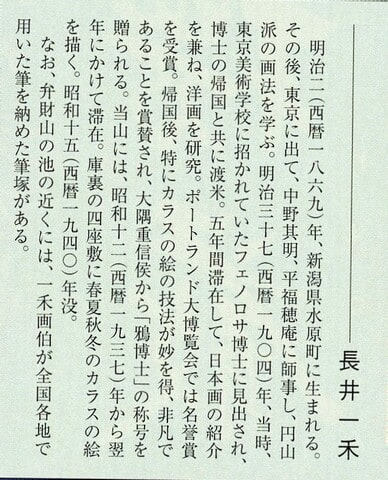

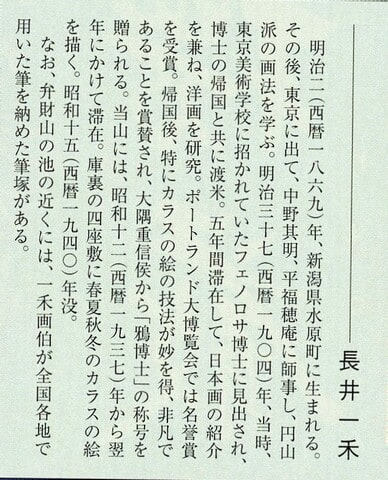

長井 一禾(ながい いっか)

明治2年(1869年)~ 昭和15年(1940年))は、明治時代から昭和時代にかけての浮世絵師。

庫裡の前の庭に

庫裡の裏側から、向かいの「大師山」方面。

本堂へ向かいます。

途中にあるのが・・・。

さらに階段を上がると・・・。

元禄時代に建立。柱などの主要部分が松材であったため、老朽化により、2002年(平成14年)春に改築に着手し、2003年(平成15年)秋に完成しました。本堂内陣は折上げ格天井で、枠数96面の秋田杉の板に岩絵具で彩色された様々の花の絵が描かれています。

綾部藩に時を知らせる鐘として1792年(寛政4年)に鋳造されました。廃藩後、綾部町が保管していたものを1949年(昭和24年)に招致したもの。

大師山の方へ向かいます。

ミツバツツジのトンネル、札所等をを通り抜けます。

木々のあいだから、お寺を見て。

山を抜け、池の反対側へ出てきました。

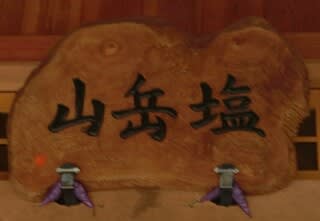

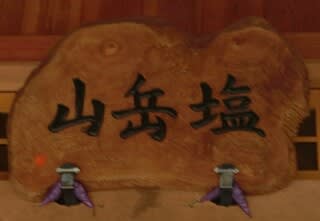

筆塚の前にあるのが

京都府綾部市にある楞厳寺は、四季のカラスを描いた長井一禾の襖絵により「カラス寺」として親しまれています。

境内のボダイジュ、サルスベリ、ツバキが「三古木」として知られるほか、4月中旬~下旬にはツツジが参詣者を魅了します。

<三古木>

「綾部の古木名木100選」に選ばれた樹木。

ツバキ - 樹齢約400年。白、桃色、赤の咲き分けになっています。

菩提樹 - 樹齢約500年。初夏に白い花が咲き、後に球形の実ができます。

サルスベリ - 樹齢約400年。

「関西花の寺25ヶ所」の第2番札所としても知られています。

7月〜8月下旬、境内の1万平方メートルの池が20数種の蓮で埋めつくされます。

本堂向かいの「大師山」には、ミツバツツジが咲いています。

自生していたミツバツツジが、檀家(だんか)の人達の手入れにより、今では数千株が山の斜面に根を広げています。

<庫裡>

長井一禾により描かれた四季の鴉の襖絵が有名。

春 - 「育雛の間」両親のカラスが巣にえさを運び、三羽の雛を育てている姿が描かれている。

夏 - 「高野杉に鴉」高野山に老杉とカラスが描かれている。

秋 - 「湖畔の鴉」湖のほとりで休息するカラスと川に通じる広大な空間を飛来するカラスが描かれている。

冬 - 「雪中反哺の孝」巣立ちした三羽のカラスが成長してから親に恩返しする姿が描かれている。

長井 一禾(ながい いっか)

明治2年(1869年)~ 昭和15年(1940年))は、明治時代から昭和時代にかけての浮世絵師。

庫裡の前の庭に

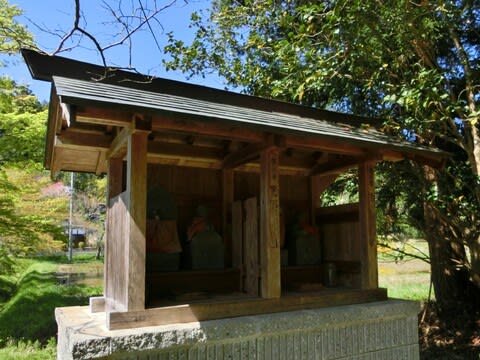

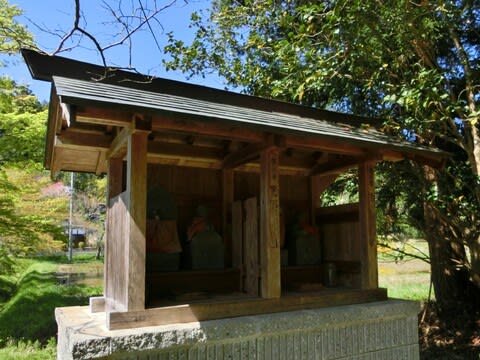

<第一番札所>

庫裡の裏側から、向かいの「大師山」方面。

本堂へ向かいます。

途中にあるのが・・・。

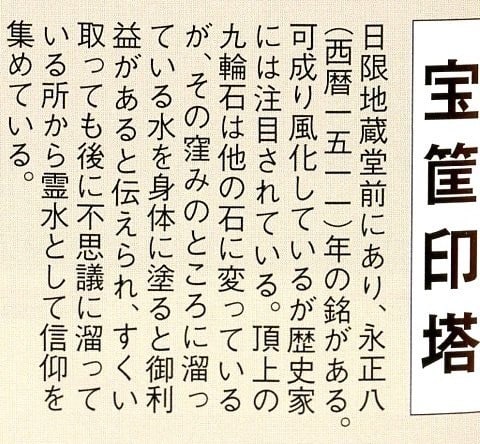

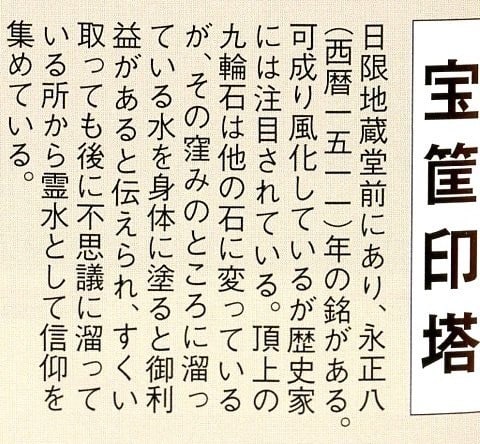

<宝筐印塔>

<日限地蔵堂>

<日限地蔵堂>

さらに階段を上がると・・・。

<本堂>

元禄時代に建立。柱などの主要部分が松材であったため、老朽化により、2002年(平成14年)春に改築に着手し、2003年(平成15年)秋に完成しました。本堂内陣は折上げ格天井で、枠数96面の秋田杉の板に岩絵具で彩色された様々の花の絵が描かれています。

<梵鐘>

綾部藩に時を知らせる鐘として1792年(寛政4年)に鋳造されました。廃藩後、綾部町が保管していたものを1949年(昭和24年)に招致したもの。

大師山の方へ向かいます。

ミツバツツジのトンネル、札所等をを通り抜けます。

木々のあいだから、お寺を見て。

山を抜け、池の反対側へ出てきました。

<一禾の筆塚>

筆塚の前にあるのが

<弐番札所>

説明文は公式サイト、パンフレットを参考にしました。