私たちにとって、もっとも身近な神社といえる「お稲荷さん」。

全国に30,000社あるといわれ、全国各地で老若男女を問わず親しまれています。その総本宮が伏見稲荷大社です。

1月8日訪れました。

稲荷信仰の原点が、稲荷山です。御祭神である稲荷大神様がこのお山に鎮座されたのは、奈良時代の和銅4年(711)2月初午の日のこと。

伏見稲荷大社は、都が京都に遷る前の和銅4年(711)に創建されたと伝わっています。その日から数えて、平成23年(2011)に御鎮座1300年を迎えました。

当時、この辺りの発展に貢献した渡来系の秦氏の子孫・秦伊侶具(はたのいろぐ)が、稲荷山にある三ヶ峰に神を祀ったことが創建の由来。平安遷都以前の山城国の文化風土や地理などが記された『山城国風土記』の伝承には、秦伊侶具が射た餅が白鳥となって飛び立ち、降り立った山の峰に稲が実ったことから「伊奈利(いなり)」という社名になったと記されているそうです。

初めは農耕の神として、後に商売繁昌の神として庶民から篤い信仰を集めてきた伏見稲荷大社。

2月の初午(はつうま)の日には多くの参拝者で賑わいます。

古くは清少納言が『枕草子』にこの初午詣の様子を記したほか、『蜻蛉日記』や『今昔物語集』などの古典にも、伏見稲荷大社のことを指す「稲荷社」の名前がしばしば出てきます。

平安時代に東寺(教王護国寺)の鎮守社となったことや稲荷詣の人気も重なり、都人から篤く尊崇され、最高の格式である「名神大社」に数えられ、正一位(しょういちい)の極位が与えられました。室町時代に入ると応仁の乱で社殿はことごとく焼失しましたが、全国各地からの寄付によって再建しました。

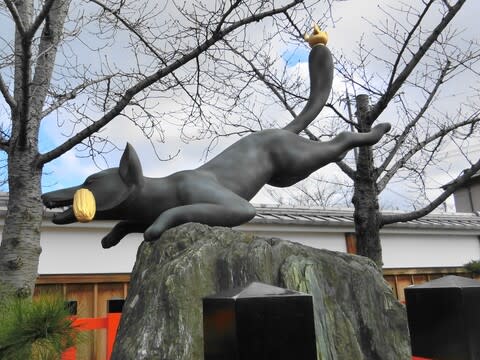

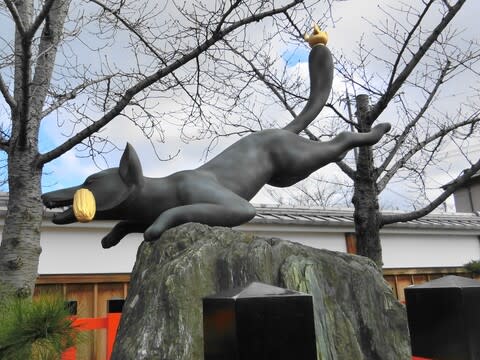

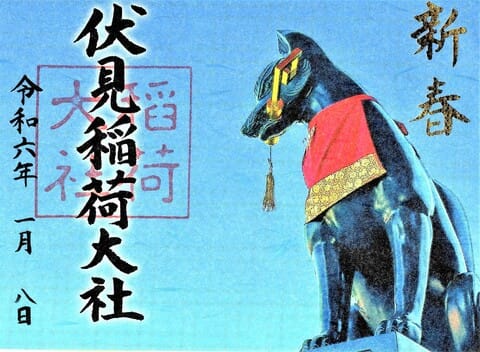

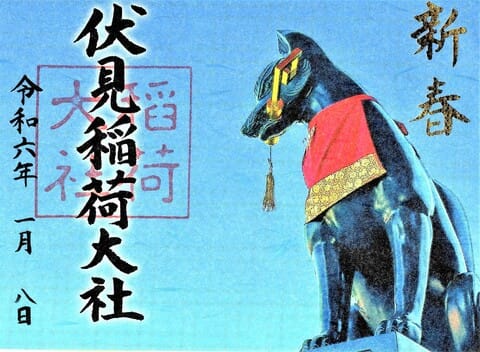

「稲荷大神様」のお使い(眷族)はきつねとされています。

野山に居る狐ではなく、眷属様も大神様同様に我々の目には見えません。

そのため白(透明)狐=“びゃっこさん”といってあがめます。

境内には稲荷大神のお使いである「狐」が眷属(血筋のつながっている者。親族。)として鎮座しており、「玉」や「鍵」、「巻物」や「稲穂」などを様々にくわえています。 稲荷の神はもと農耕神ですから、稲に関係するものをくわえていることが多いようです。

・稲穂・・・稲荷神が、『農耕神』『五穀豊穣の神』として信仰されることから。

狐のしっぽが、実る稲穂に似ていることから、神使とされたという説もあります。

・巻き物・・・知識・知恵の象徴、どんな願いも叶える稲荷の秘法を表しています。

・玉(宝珠)・・・稲荷神が秘める御神徳(ごしんとく)・霊徳の象徴。

・鍵・・・稲荷大神の宝蔵を開く秘鍵(ひけん)の象徴。

稲荷神の御神徳(みたま)を得ようとする願望の象徴。

『米倉(こめぐら)の鍵』とも言われます。

何もくわえていないお狐さまもあります。

御本殿の装飾にも白狐が見られます。

天正17年(1589)に豊臣秀吉が母の大政所(おおまんどころ)の病気平癒祈願の御礼に造営。

豪奢な桃山様式を用いた入母屋造で、高さはおおよそ14mと、神社の楼門の規模としては最大級の大きさを誇ります。美しい朱塗りが目を引く二層構造。

楼門の前に

応仁の乱後の明応8年(1499)に再建されたもので、牡丹唐獅子や唐草など、室町時代と桃山時代の両方の特徴をもつ繊細な装飾が特徴です。

主祭神である宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)を中央の下社、佐田彦大神(さたひこのおおかみ)を北座の中社、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)を南座の上社に祀り、その両側には摂社の田中大神(たなかのおおかみ)と四大神(しのおおかみ)が奉祀されています。これら5つの柱の祭神名は、稲荷大神の広大な神徳の神名化とされています。

元々は五穀豊穣を司る神様でしたが、現在は商売繁昌や家内安全、交通安全、芸能上達の守護神としても信仰されるようになっています。

本殿の前に

進むと正面に見えてきました。

左手。

右手。

<千本鳥居>

鳥居の「朱」。伏見稲荷大社の鳥居は社殿と同じく「稲荷塗」といわれ、朱(あけ)で彩色するのが慣習となっています。この「あけ」という言葉は、赤・明・茜など、明るい希望に満ちた気持ちを五感に含み、稲荷大神のチカラの豊かさを表す色ともいわれています。

朱色は、魔力に対抗する色ともされていて、古代の宮殿や神社仏閣に多く用いられています。こちらに限って云えば稲荷大神様のお力の豊穣を表す色と説明されています。お稲荷さんだけが朱塗りではなく、朱塗りの神社は他にも多くあります。

また朱の原材料は水銀=丹です。これは昔から木材の防腐剤として使われてきました。

鳥居がいっぱいあるのは・・・

願い事が「通る」或いは「通った」御礼の意味から、鳥居を感謝のしるしとして奉納することが江戸時代以降に広がりました。現在は約1万基の鳥居がお山の参道全体に並んで立っています。

奥社奉拝所の後にある石灯篭は・・・

灯篭の前で願い事の成就を念じながら、石灯篭の空輪(上部)を持ち上げ、思っていたよりも軽ければ願い事は叶い、重ければ叶うのは難しいという占いができる石とされています。

この辺りに「神宝神社」への曲道があります。

先へ進みます。

奥社奉拝所(奥の院)から約10m程進んだところに位置しています。根っこが地表に出ていることから名付けられたそうです。

松の木肌を撫でてから自分の治したい部分を撫でるか、根をくぐると痛みが治るご利益があると言われています。

また、語呂合わせで”値上がりの待つ”にかけて、株や証券などの値上がりに縁起が良いとしても信仰されているようです。

さらに進みます。

狐さんに見送られ、伏見稲荷大社を後にしました。

桜

「お稲荷さん」のご利益。

古くは朝廷が、雨乞いや止雨と共に五穀豊穣を願われたり、国の安穏を願われるなど公の願い事が多く記録されています

平安時代には良縁を願ったり、秀吉は母親の病気平癒を真剣に願い、おかげを受けています。

時代が下って商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の守護神として信仰を集め、今日もなおこれらの信仰は続いています。

全国に30,000社あるといわれ、全国各地で老若男女を問わず親しまれています。その総本宮が伏見稲荷大社です。

1月8日訪れました。

稲荷信仰の原点が、稲荷山です。御祭神である稲荷大神様がこのお山に鎮座されたのは、奈良時代の和銅4年(711)2月初午の日のこと。

伏見稲荷大社は、都が京都に遷る前の和銅4年(711)に創建されたと伝わっています。その日から数えて、平成23年(2011)に御鎮座1300年を迎えました。

当時、この辺りの発展に貢献した渡来系の秦氏の子孫・秦伊侶具(はたのいろぐ)が、稲荷山にある三ヶ峰に神を祀ったことが創建の由来。平安遷都以前の山城国の文化風土や地理などが記された『山城国風土記』の伝承には、秦伊侶具が射た餅が白鳥となって飛び立ち、降り立った山の峰に稲が実ったことから「伊奈利(いなり)」という社名になったと記されているそうです。

初めは農耕の神として、後に商売繁昌の神として庶民から篤い信仰を集めてきた伏見稲荷大社。

2月の初午(はつうま)の日には多くの参拝者で賑わいます。

古くは清少納言が『枕草子』にこの初午詣の様子を記したほか、『蜻蛉日記』や『今昔物語集』などの古典にも、伏見稲荷大社のことを指す「稲荷社」の名前がしばしば出てきます。

平安時代に東寺(教王護国寺)の鎮守社となったことや稲荷詣の人気も重なり、都人から篤く尊崇され、最高の格式である「名神大社」に数えられ、正一位(しょういちい)の極位が与えられました。室町時代に入ると応仁の乱で社殿はことごとく焼失しましたが、全国各地からの寄付によって再建しました。

「稲荷大神様」のお使い(眷族)はきつねとされています。

野山に居る狐ではなく、眷属様も大神様同様に我々の目には見えません。

そのため白(透明)狐=“びゃっこさん”といってあがめます。

境内には稲荷大神のお使いである「狐」が眷属(血筋のつながっている者。親族。)として鎮座しており、「玉」や「鍵」、「巻物」や「稲穂」などを様々にくわえています。 稲荷の神はもと農耕神ですから、稲に関係するものをくわえていることが多いようです。

・稲穂・・・稲荷神が、『農耕神』『五穀豊穣の神』として信仰されることから。

狐のしっぽが、実る稲穂に似ていることから、神使とされたという説もあります。

・巻き物・・・知識・知恵の象徴、どんな願いも叶える稲荷の秘法を表しています。

・玉(宝珠)・・・稲荷神が秘める御神徳(ごしんとく)・霊徳の象徴。

・鍵・・・稲荷大神の宝蔵を開く秘鍵(ひけん)の象徴。

稲荷神の御神徳(みたま)を得ようとする願望の象徴。

『米倉(こめぐら)の鍵』とも言われます。

何もくわえていないお狐さまもあります。

御本殿の装飾にも白狐が見られます。

<伏見稲荷大社>

大きな鳥居の先に立つ<楼門>(重要文化財)

天正17年(1589)に豊臣秀吉が母の大政所(おおまんどころ)の病気平癒祈願の御礼に造営。

豪奢な桃山様式を用いた入母屋造で、高さはおおよそ14mと、神社の楼門の規模としては最大級の大きさを誇ります。美しい朱塗りが目を引く二層構造。

楼門の前に

<下拝殿>

<東丸神社>

<本殿>(重要文化財)

応仁の乱後の明応8年(1499)に再建されたもので、牡丹唐獅子や唐草など、室町時代と桃山時代の両方の特徴をもつ繊細な装飾が特徴です。

主祭神である宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)を中央の下社、佐田彦大神(さたひこのおおかみ)を北座の中社、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)を南座の上社に祀り、その両側には摂社の田中大神(たなかのおおかみ)と四大神(しのおおかみ)が奉祀されています。これら5つの柱の祭神名は、稲荷大神の広大な神徳の神名化とされています。

元々は五穀豊穣を司る神様でしたが、現在は商売繁昌や家内安全、交通安全、芸能上達の守護神としても信仰されるようになっています。

本殿の前に

<神楽殿>

<歌碑>

<歌碑>

進むと正面に見えてきました。

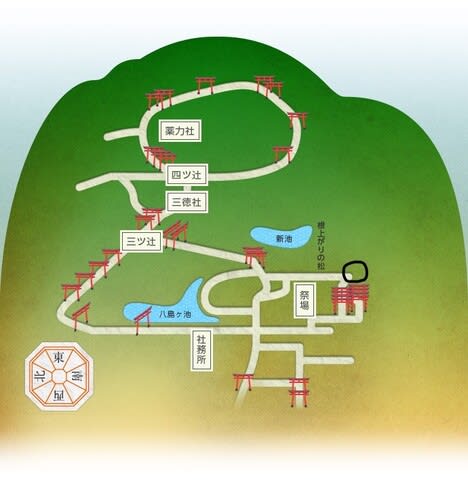

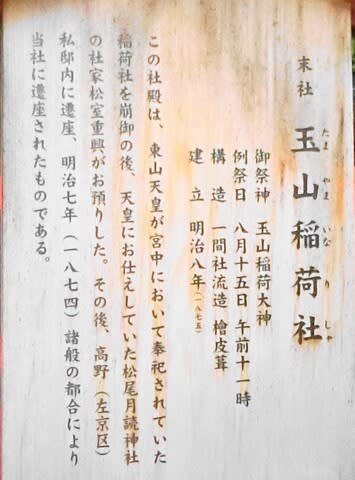

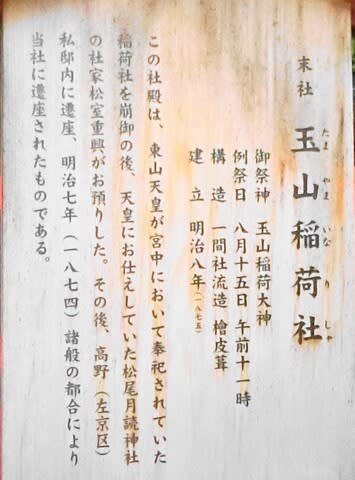

<玉山稲荷社>

左手。

右手。

<千本鳥居>

鳥居の「朱」。伏見稲荷大社の鳥居は社殿と同じく「稲荷塗」といわれ、朱(あけ)で彩色するのが慣習となっています。この「あけ」という言葉は、赤・明・茜など、明るい希望に満ちた気持ちを五感に含み、稲荷大神のチカラの豊かさを表す色ともいわれています。

朱色は、魔力に対抗する色ともされていて、古代の宮殿や神社仏閣に多く用いられています。こちらに限って云えば稲荷大神様のお力の豊穣を表す色と説明されています。お稲荷さんだけが朱塗りではなく、朱塗りの神社は他にも多くあります。

また朱の原材料は水銀=丹です。これは昔から木材の防腐剤として使われてきました。

鳥居がいっぱいあるのは・・・

願い事が「通る」或いは「通った」御礼の意味から、鳥居を感謝のしるしとして奉納することが江戸時代以降に広がりました。現在は約1万基の鳥居がお山の参道全体に並んで立っています。

奥社奉拝所の後にある石灯篭は・・・

<おもかる石>

灯篭の前で願い事の成就を念じながら、石灯篭の空輪(上部)を持ち上げ、思っていたよりも軽ければ願い事は叶い、重ければ叶うのは難しいという占いができる石とされています。

この辺りに「神宝神社」への曲道があります。

先へ進みます。

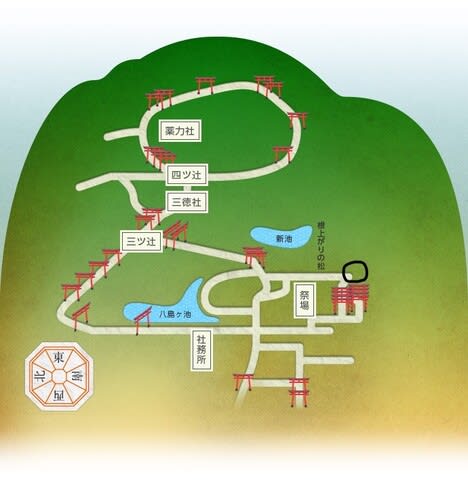

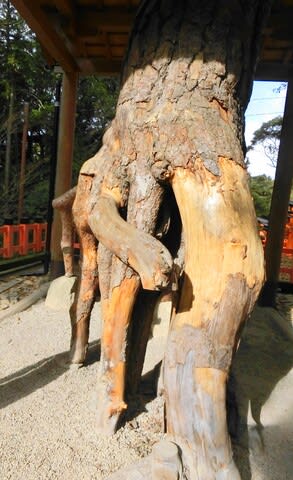

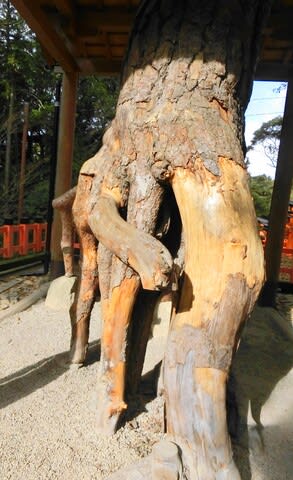

<根上がりの松(奇妙大明神)>

奥社奉拝所(奥の院)から約10m程進んだところに位置しています。根っこが地表に出ていることから名付けられたそうです。

松の木肌を撫でてから自分の治したい部分を撫でるか、根をくぐると痛みが治るご利益があると言われています。

また、語呂合わせで”値上がりの待つ”にかけて、株や証券などの値上がりに縁起が良いとしても信仰されているようです。

さらに進みます。

狐さんに見送られ、伏見稲荷大社を後にしました。

桜

「お稲荷さん」のご利益。

古くは朝廷が、雨乞いや止雨と共に五穀豊穣を願われたり、国の安穏を願われるなど公の願い事が多く記録されています

平安時代には良縁を願ったり、秀吉は母親の病気平癒を真剣に願い、おかげを受けています。

時代が下って商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の守護神として信仰を集め、今日もなおこれらの信仰は続いています。

<御朱印>

説明文は公式サイトを参考にしました。