おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡力(ながおかつとむ)です。

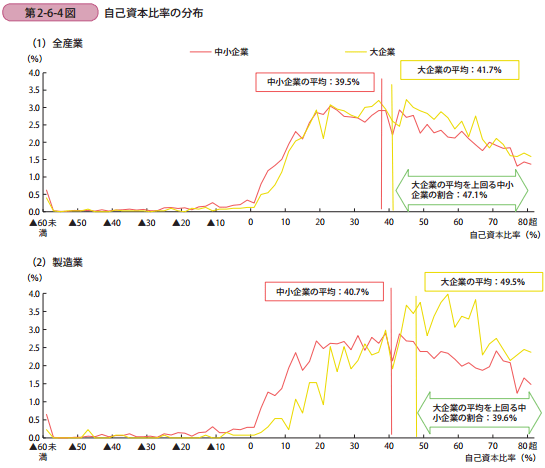

昨日は中小企業白書(2016年版)の392ページ「第 2-6-3 図 売上高経常利益率の分布」をみましたが、今日は394ページ「第 2-6-4 図 自己資本比率の分布」をみます。

下図から、自己資本比率の分布を見ると、中小企業の自己資本比率の平均は39.5%である一方、大企業の平均は41.7%であり、中小企業の自己資本比率の平均は大企業を下回っているが、あまり差はないことが分かります。

産業別に見ると、製造業では、中小企業の平均値は40.7%、大企業の平均値は49.5%となっている一方で、非製造業では、中小企業が38.0%、大企業が37.9%となっている。

製造業では、中小企業と大企業の間に差が見られるが、非製造業では、中小企業と大企業の間にほとんど差がないことが分かる。

また、大企業の平均を上回る中小企業は、全産業で47.1%、製造業で39.6%、非製造業では、48.7%存在している。

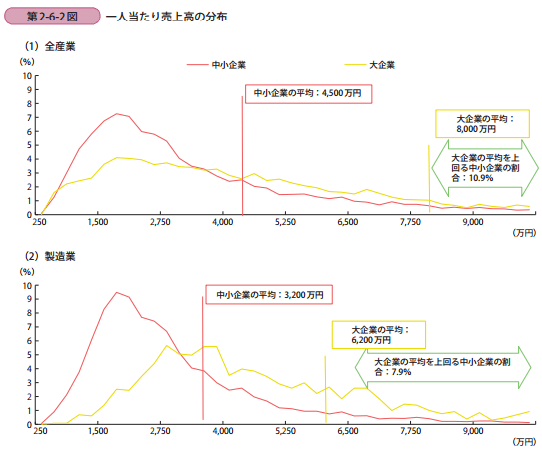

これらを踏まえ白書は、第 2-6-2図、第 2-6-3図及び第 2-6-4図の結果から、総じて、中小企業の収益力や自己資本比率は大企業の平均よりも低い水準であるものの、中小企業の中には、大企業と同等若しくは大企業を上回るような稼ぐ力と投資余力をもった企業が存在することが分かった、とあります。

白書の通り、私のクライアントの中にも驚くような高収益企業がいます。これらを踏まえ、白書はどのように展開していくのでしょうか。明日から見ていきます!

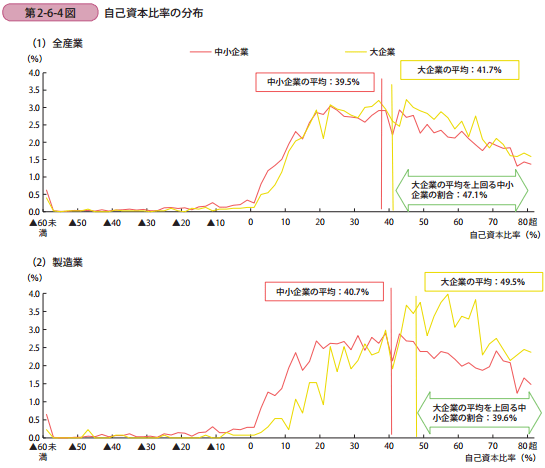

昨日は中小企業白書(2016年版)の392ページ「第 2-6-3 図 売上高経常利益率の分布」をみましたが、今日は394ページ「第 2-6-4 図 自己資本比率の分布」をみます。

下図から、自己資本比率の分布を見ると、中小企業の自己資本比率の平均は39.5%である一方、大企業の平均は41.7%であり、中小企業の自己資本比率の平均は大企業を下回っているが、あまり差はないことが分かります。

産業別に見ると、製造業では、中小企業の平均値は40.7%、大企業の平均値は49.5%となっている一方で、非製造業では、中小企業が38.0%、大企業が37.9%となっている。

製造業では、中小企業と大企業の間に差が見られるが、非製造業では、中小企業と大企業の間にほとんど差がないことが分かる。

また、大企業の平均を上回る中小企業は、全産業で47.1%、製造業で39.6%、非製造業では、48.7%存在している。

これらを踏まえ白書は、第 2-6-2図、第 2-6-3図及び第 2-6-4図の結果から、総じて、中小企業の収益力や自己資本比率は大企業の平均よりも低い水準であるものの、中小企業の中には、大企業と同等若しくは大企業を上回るような稼ぐ力と投資余力をもった企業が存在することが分かった、とあります。

白書の通り、私のクライアントの中にも驚くような高収益企業がいます。これらを踏まえ、白書はどのように展開していくのでしょうか。明日から見ていきます!