おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

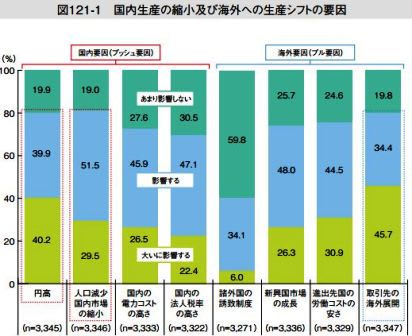

昨日は2013年度ものづくり白書 36ページの「国内生産の縮小及び海外への生産シフトの要因」をみましたが、今日は38ページの「輸出企業の為替に対する見方」をみます。

上場企業を対象として2013年1月に実施された「企業行動に関するアンケート調査」(2012年度) の結果(製造業)をみると、輸出企業の採算円レートは1ドル=84.1円となっていますが、これを業種別に見ると、「機械」は83.6円、「電気機器」は83.2円、「輸送用機器」は83.3円、「精密機器」は82.4円となっていることが分かります。

一方、「繊維製品」が91.9円、「鉄鋼」が90.2円となっており、業種によりバラツキが大きいことに加え、、機械系の業種では製造業全体の平均より採算レートが円高水準であり、円高に対して相対的に耐久性があることが分かります。

いずれにしても現在の為替水準はこのレートを上回っていることから、企業収益の改善が期待できます。

しかしながら、為替差益は損益計算書の営業利益の下、営業外収益に計上されるので、その前にある給料、賞与に反映させると営業赤字となってしまいます。

要するに、為替が是正されても給料は増えないということです。。。(涙)!

昨日は2013年度ものづくり白書 36ページの「国内生産の縮小及び海外への生産シフトの要因」をみましたが、今日は38ページの「輸出企業の為替に対する見方」をみます。

上場企業を対象として2013年1月に実施された「企業行動に関するアンケート調査」(2012年度) の結果(製造業)をみると、輸出企業の採算円レートは1ドル=84.1円となっていますが、これを業種別に見ると、「機械」は83.6円、「電気機器」は83.2円、「輸送用機器」は83.3円、「精密機器」は82.4円となっていることが分かります。

一方、「繊維製品」が91.9円、「鉄鋼」が90.2円となっており、業種によりバラツキが大きいことに加え、、機械系の業種では製造業全体の平均より採算レートが円高水準であり、円高に対して相対的に耐久性があることが分かります。

いずれにしても現在の為替水準はこのレートを上回っていることから、企業収益の改善が期待できます。

しかしながら、為替差益は損益計算書の営業利益の下、営業外収益に計上されるので、その前にある給料、賞与に反映させると営業赤字となってしまいます。

要するに、為替が是正されても給料は増えないということです。。。(涙)!