保守派論客と言われる上坂冬子さんが亡くなった。

そして本屋で見つけたのがこの本で、奥付には2009年5月1日第一版第一刷とある。メーデーに合わせて書店に並ぶはずが、訃報で急遽早まったのだろうか。それはともかく、上坂冬子さんと同世代に属する私は一気に読み上げてしまった。自分の目で物事を見ることに徹している両人のやりとりが私の共感を呼んだのである。興味を引いた箇所をピックアップしてみる。

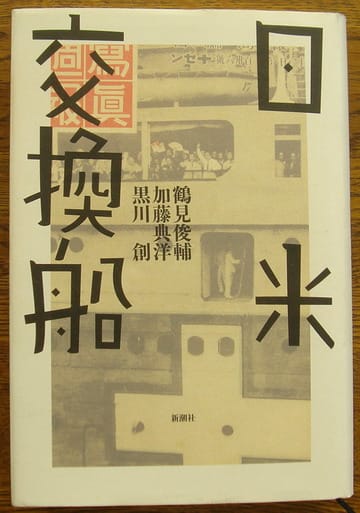

戦後、新制中学生のころ、鶴見祐輔氏の小説を読んだ覚えがある。確か大日本雄弁講談社が出した分厚い本で「母」と「子」だったと思う。その「子」の方だったか、健気な少年が主人公で、父親が銀行破綻の責任を負って自死するが、母親の慈愛に育まれて一高に入学し、剣道部員になって試合に臨む。足の親指の動きの細かな描写が未だに記憶の片隅に残っている。戦後、鶴見祐輔氏はすでに政界を退いていたのだろうか。そして気がつくと鶴見和子とか鶴見俊輔の名前を新聞、雑誌で散見するようになり、鶴見祐輔の子供なんだと思ったことがあった。しかしその著作に目を通すことはなかった。偉い人の子供の書いたものに単純に反発したのだろう。しかし正確に言えば次の一冊だけは読んだ。この時代の世間並みでない環境下の人間模様が面白かったからである。鶴見俊輔の「人脈」も分かってくる。

当時、いわゆる日本の上流階級に身近に接した鶴見俊輔氏と、ノンフィクション作家として取材で生身の人間に接した上坂冬子さんの対論で浮かび上がる昭和を生きた数々の人物像がこの本の骨格となっているとも言える。保守派の上坂氏と跳ねっ返りの鶴見氏の組み合わせがまた面白い。

鶴見氏が京都大学人文科学研究所助教授になったのは戦後の1949年、昔の人事はこのように決まっていたようである。大らかで古き良き時代であった。

猛女は孟母!

世襲議員を続々作り出す今の有権者を見よ!

森田健作氏を知事に選んだ千葉県有権者を見よ!

鶴見祐輔氏はさすが教養人。でも隠れてするのがずるい!

同じく戦時中。

好奇心旺盛な日本人連綿。それにしても一般国民は低く見られていたものだ。今の北朝鮮国民並みであったことを銘記すべきである。

同じく戦時中の慰安婦のことから慰安婦補償問題の話になり、補償派の鶴見氏に対して対極にある上坂氏。

私は100%上坂さんの意見に同調。

ヒアヒア!

「天勾践を空しゅうする莫れ」と横井さんが言ったことは知らなかった。私もこの歌は完全に宙で歌える。論客二人の意見が合うのもよい。いや、私も。

ここに名の上がった総理大臣に一人として世襲議員はいない。それに比べて今の小泉純一郎、安倍晋三、福田康夫、麻生太郎についでに小沢一郎を見よ。ああ、なさけなや、なさけなや。そして、

どうしたことか上坂さんの逝去は三日後に知れ渡ることになった。ご冥福をお祈りする。最後の謦咳に接するにはぜひこの本を。

作家の上坂冬子さん死去

2009.4.17 13:30

本紙「正論」の執筆メンバーで、近現代史に切り込む著作で知られるノンフィクション作家、上坂冬子(かみさか・ふゆこ、本名・丹羽ヨシコ)さんが14日、東京都内の病院で死去したことが分かった。78歳だった。

2009.4.17 13:30

本紙「正論」の執筆メンバーで、近現代史に切り込む著作で知られるノンフィクション作家、上坂冬子(かみさか・ふゆこ、本名・丹羽ヨシコ)さんが14日、東京都内の病院で死去したことが分かった。78歳だった。

(産経ニュース)

そして本屋で見つけたのがこの本で、奥付には2009年5月1日第一版第一刷とある。メーデーに合わせて書店に並ぶはずが、訃報で急遽早まったのだろうか。それはともかく、上坂冬子さんと同世代に属する私は一気に読み上げてしまった。自分の目で物事を見ることに徹している両人のやりとりが私の共感を呼んだのである。興味を引いた箇所をピックアップしてみる。

父への反発

上坂 父上の鶴見祐輔さんは、子どもの友達にまで挨拶するような愛想のいい方だったんですか。

鶴見 鶴見祐輔は後藤新平の女婿ですから、頭が低い(笑)。彼は一高首席の秀才なんです。後藤新平が一高の校長だった新渡戸稲造に「秀才で、人柄のいい奴はいないか」と尋ねて、推薦されたのが鶴見祐輔だった。そんな経緯があって親父は後藤家の入婿みたいな存在になった。新渡戸がいなきや、私もこの世にいなかったわけです。

上坂 父上の鶴見祐輔さんは、子どもの友達にまで挨拶するような愛想のいい方だったんですか。

鶴見 鶴見祐輔は後藤新平の女婿ですから、頭が低い(笑)。彼は一高首席の秀才なんです。後藤新平が一高の校長だった新渡戸稲造に「秀才で、人柄のいい奴はいないか」と尋ねて、推薦されたのが鶴見祐輔だった。そんな経緯があって親父は後藤家の入婿みたいな存在になった。新渡戸がいなきや、私もこの世にいなかったわけです。

(24ページ)

戦後、新制中学生のころ、鶴見祐輔氏の小説を読んだ覚えがある。確か大日本雄弁講談社が出した分厚い本で「母」と「子」だったと思う。その「子」の方だったか、健気な少年が主人公で、父親が銀行破綻の責任を負って自死するが、母親の慈愛に育まれて一高に入学し、剣道部員になって試合に臨む。足の親指の動きの細かな描写が未だに記憶の片隅に残っている。戦後、鶴見祐輔氏はすでに政界を退いていたのだろうか。そして気がつくと鶴見和子とか鶴見俊輔の名前を新聞、雑誌で散見するようになり、鶴見祐輔の子供なんだと思ったことがあった。しかしその著作に目を通すことはなかった。偉い人の子供の書いたものに単純に反発したのだろう。しかし正確に言えば次の一冊だけは読んだ。この時代の世間並みでない環境下の人間模様が面白かったからである。鶴見俊輔の「人脈」も分かってくる。

当時、いわゆる日本の上流階級に身近に接した鶴見俊輔氏と、ノンフィクション作家として取材で生身の人間に接した上坂冬子さんの対論で浮かび上がる昭和を生きた数々の人物像がこの本の骨格となっているとも言える。保守派の上坂氏と跳ねっ返りの鶴見氏の組み合わせがまた面白い。

鶴見 のちに成人した私を京都大学に引っ張ってくれたのば桑原武夫ですけど、京都で私は鬱病になって辞表を持っていった。京大助教授なんてもう耐えられないと思ったからね。桑原さんは、私と親父が縁を切ったことを知っているから、薬代を心配して「君は病気だ。学校にこないで休んで給料だけ取ったらいい」と言ってくれた。

(27ページ)

鶴見氏が京都大学人文科学研究所助教授になったのは戦後の1949年、昔の人事はこのように決まっていたようである。大らかで古き良き時代であった。

いまならお袋は警察行き

鶴見 私は生まれた時から、お袋に蹴ったり殴ったりされて育てられてきたんです。お袋は後藤新平の娘ということで、彼女自身が毒を飲まされたような心境だったから。大きな家に生まれた子は必ず悪人になるって、まるでプロレタリア小説みたいな思想を持っているんだ。無茶な話だよ本当に。あの育て方がバレたら、いまならたぶんお袋は警察に引っ張られるよ。

鶴見 私は生まれた時から、お袋に蹴ったり殴ったりされて育てられてきたんです。お袋は後藤新平の娘ということで、彼女自身が毒を飲まされたような心境だったから。大きな家に生まれた子は必ず悪人になるって、まるでプロレタリア小説みたいな思想を持っているんだ。無茶な話だよ本当に。あの育て方がバレたら、いまならたぶんお袋は警察に引っ張られるよ。

(29ページ)

猛女は孟母!

鶴見 (前略)

日本国内にも一刻な人間はいました。例えば、斎藤隆夫。いったんは議会を放逐されたけど、昭和十五年の翼賛選挙に非翼賛議員として立候補してますからね。

上坂 ええ。しかもトップ当選でしたね。

鶴見 あの時に兵庫で斎藤隆夫を当選させたのは、亡くなったユング系の心理学者で文化庁長官だった河合隼雄の親父たちです。丹波篠山にいてこの戦争はまずいとわかっていたし、そういう根っこがあったから、斎藤は非翼賛でもう一回這い上がることができたんだ。

上坂 河合隼雄さんのお父さんは何をなさる方だったんですか?

鶴見 歯科医。一方、三木武夫はね、金持ちの息子だから親父の金を使って非翼賛で出てくる。その意味では三木にも何かがありますよ。だからいまも三木睦子夫人の「(憲法)九条を守る会」が残っているでしょう。翼賛議会というのは、いまの国会よりずっと立派なんだ。というより、あの頃はいまよりまっとうな人間がいたんです。根性のある人間が。

上坂 有権者も偉かった。国家の方針に沿った大政翼賛会に入らず、入れてもらえないという人をトップ当選させちゃうんだから。

日本国内にも一刻な人間はいました。例えば、斎藤隆夫。いったんは議会を放逐されたけど、昭和十五年の翼賛選挙に非翼賛議員として立候補してますからね。

上坂 ええ。しかもトップ当選でしたね。

鶴見 あの時に兵庫で斎藤隆夫を当選させたのは、亡くなったユング系の心理学者で文化庁長官だった河合隼雄の親父たちです。丹波篠山にいてこの戦争はまずいとわかっていたし、そういう根っこがあったから、斎藤は非翼賛でもう一回這い上がることができたんだ。

上坂 河合隼雄さんのお父さんは何をなさる方だったんですか?

鶴見 歯科医。一方、三木武夫はね、金持ちの息子だから親父の金を使って非翼賛で出てくる。その意味では三木にも何かがありますよ。だからいまも三木睦子夫人の「(憲法)九条を守る会」が残っているでしょう。翼賛議会というのは、いまの国会よりずっと立派なんだ。というより、あの頃はいまよりまっとうな人間がいたんです。根性のある人間が。

上坂 有権者も偉かった。国家の方針に沿った大政翼賛会に入らず、入れてもらえないという人をトップ当選させちゃうんだから。

(52ページ)

世襲議員を続々作り出す今の有権者を見よ!

森田健作氏を知事に選んだ千葉県有権者を見よ!

鶴見 ともかく、日本に帰るかどうか決めた根拠は、極めて漠然としているんだ。昭和十七年に交換船で和子と私が日本へ帰ってきてから、四人のきょうだいが揃いましたが、弟と妹は、小学生と中学生だから寝てしまう。女学校なんかは挺身隊の生産を上げることに躍起になっていましたから生徒は軍国主義者。で、親父は議会から帰ってくると弟と妹が寝た後で食堂に残って英語の練習をするんだ。つまり私だちと同じ英語の本を回し読みするんです。自分の発音を直してくれと言うわけ。

親父は一高で夏目漱石に学んでいますけど、発音は悪いんですよ。例えば、関係や結びつきを表す英語を「コンネクション」と発音する。イギリス人やアメリ力人の発音だったら「コネクション」でしょう。発音上はnは一つしかない。スペルでは二つあるけどね。そういう英語なんですよ。親父が朗読するのを聞いて、こちらが、発音の悪さを指摘すると「ああ、そうか」と言って、だんだんわかってくるわけ。食事が済んだらそれを繰り返すんです。

上坂 それが昭和十七年の話ですか。

親父は一高で夏目漱石に学んでいますけど、発音は悪いんですよ。例えば、関係や結びつきを表す英語を「コンネクション」と発音する。イギリス人やアメリ力人の発音だったら「コネクション」でしょう。発音上はnは一つしかない。スペルでは二つあるけどね。そういう英語なんですよ。親父が朗読するのを聞いて、こちらが、発音の悪さを指摘すると「ああ、そうか」と言って、だんだんわかってくるわけ。食事が済んだらそれを繰り返すんです。

上坂 それが昭和十七年の話ですか。

(58ページ)

鶴見祐輔氏はさすが教養人。でも隠れてするのがずるい!

同じく戦時中。

鶴見 私にはもっと重要な大変な仕事があったんです。バタビアには海軍武官府の上司がいる。その人のところへ行ったらね、私に部屋を与えて、人が出入りできないようにしろと言う。で、優秀な短波放送のラジオを置いた。夜中にこれを聞いてくれ、朝になったら事務所に出て、敵が読むのと同じ新聞を作ってくれと命令されたわけ。

ということは、彼は大本営発表を信じていないのね。あんなもので戦争なんかできるわけがないから。私一人でラジオを聞き、原稿を作って朝になると事務所に行って、できた分からタイピストに渡すわけ。私は十六歳で日本を離れているから悪筆なんだ。で、その後も書くそばから彼女が邦文で打って新聞を作る。私自身も大変な労働で、これ以外のことなんてほとんどできない。あんなに働いたことはないなあ。

上坂 面白い役目ですね。

鶴見 面白くないよ。疲れただけ。結局、もういっぺんカリエスになった。海軍流の合理主義で間違いのないようにタイピストが二人つく。その日の午後には新聞ができる。その新聞を海軍のシステムに従って太平洋に散らばったそれぞれの艦隊の司令長官と参謀長と参謀に宛てて送るんです。最新の、日本政府の知らない事実がわかったという意味ではたしかに面白かった。

上坂 さすがは海軍ですね。敵の新聞を訳して送るなんて。

ということは、彼は大本営発表を信じていないのね。あんなもので戦争なんかできるわけがないから。私一人でラジオを聞き、原稿を作って朝になると事務所に行って、できた分からタイピストに渡すわけ。私は十六歳で日本を離れているから悪筆なんだ。で、その後も書くそばから彼女が邦文で打って新聞を作る。私自身も大変な労働で、これ以外のことなんてほとんどできない。あんなに働いたことはないなあ。

上坂 面白い役目ですね。

鶴見 面白くないよ。疲れただけ。結局、もういっぺんカリエスになった。海軍流の合理主義で間違いのないようにタイピストが二人つく。その日の午後には新聞ができる。その新聞を海軍のシステムに従って太平洋に散らばったそれぞれの艦隊の司令長官と参謀長と参謀に宛てて送るんです。最新の、日本政府の知らない事実がわかったという意味ではたしかに面白かった。

上坂 さすがは海軍ですね。敵の新聞を訳して送るなんて。

(80ページ)

好奇心旺盛な日本人連綿。それにしても一般国民は低く見られていたものだ。今の北朝鮮国民並みであったことを銘記すべきである。

同じく戦時中の慰安婦のことから慰安婦補償問題の話になり、補償派の鶴見氏に対して対極にある上坂氏。

慰安婦と被爆者

上坂 私がなぜこんなに意地悪い見方をするかと言うと、原爆の被爆者と比較するからです。「あなたは被爆者だ」という事実認定が厳しいんですよ。初期の頃はここでこう被爆しましたと必死に伝えても、認定を下すためには両親やきょうだいなど、血のつながりのある者以外に二人の証人が必要だと言われていました。偽被爆者を防ぐために必要な手立てだったんでしょうけれど、あの惨禍の中でそういう証人を捜せなんて無理な話です。

鶴見 あんな状況で、証明なんかできるものではない。

上坂 そうなの。なのに申請書を二度も三度も書き直して提出させられました。被爆者手帳をもらうためには、そんな努力が必要だったんですよ。にもかかわらず、慰安婦のほうは「榔子の木の生えたところに連れていかれました」と言うだけで、南方に送られたと認められて補償される。多い人は民間基金で四百万円ぐらいもらっているでしょう。補償金を出しだのを責めるわけではないけれど、被爆者の認定にあれほど厳しくしながら、慰安婦は自己申請だけでいいとされて戦後補償が行われるのが、私には納得がいかないですね。

上坂 私がなぜこんなに意地悪い見方をするかと言うと、原爆の被爆者と比較するからです。「あなたは被爆者だ」という事実認定が厳しいんですよ。初期の頃はここでこう被爆しましたと必死に伝えても、認定を下すためには両親やきょうだいなど、血のつながりのある者以外に二人の証人が必要だと言われていました。偽被爆者を防ぐために必要な手立てだったんでしょうけれど、あの惨禍の中でそういう証人を捜せなんて無理な話です。

鶴見 あんな状況で、証明なんかできるものではない。

上坂 そうなの。なのに申請書を二度も三度も書き直して提出させられました。被爆者手帳をもらうためには、そんな努力が必要だったんですよ。にもかかわらず、慰安婦のほうは「榔子の木の生えたところに連れていかれました」と言うだけで、南方に送られたと認められて補償される。多い人は民間基金で四百万円ぐらいもらっているでしょう。補償金を出しだのを責めるわけではないけれど、被爆者の認定にあれほど厳しくしながら、慰安婦は自己申請だけでいいとされて戦後補償が行われるのが、私には納得がいかないですね。

(87ページ)

私は100%上坂さんの意見に同調。

上坂 日本も知恵がないじゃありませんか。あんな九条を有り難そうに奉って「九条の会」を作って集まっている人までいるんですから(「九条の会」の呼びかけ人は、井上ひさし、梅原猛、大江健三郎、奥平康弘、故・小田実、故・加藤周一、滓地久江、鶴見俊輔、三木睦子の各氏)、鶴見さん以外は私と話が通じそうにない人ばかり(笑)。本当ならサンフランシスコ講和条約の直後に、日本は日本の判断として新しい憲法を作るべきでした。あの時、日本人の判断で九条めいたものを作っていたなら、私も「九条を守れ」と言ったかもしれません。

(114ページ)

ヒアヒア!

上坂 その後、昭和四十七(一九七二)年に横井庄一さんが帰ってきます。鶴見さんは、「恥ずかしながら」帰国したけれど、「天勾践を空しゅうする莫れ」と言った横井さんのほうが、その後ルバング島から帰国した小野田寛郎さんより好きでしょ。

鶴見 よくわかるね。

上坂 鶴見さんのことは、もうだいたいわかるようになりました(笑)。横井さんのは、まさに名台詞でしかね。

鶴見 ああいう人が庶民の中から出てくるんだね。大東亜戦争云々なんて言わないんだ。国家がどうこうじゃないんだね。自分は命令されたからジャングルに龍もった、ただそれだけなんだろうなあ。兵隊として、あるべき態度だったんだろう。それなりに立派じゃない?

上坂 「天勾践を空しゅうする莫れ」には新聞記者が困ったらしいですね。「時に范蠡無きにしも非ず」と聞いて、以前にどんな”判例”があったんだって大騒ぎしたっていうけど。よく覚えてたわね、横井さんも。

鶴見 小学唱歌でしょう。唱歌から覚えたんですよ。漢文を読んだわけじゃない。

上坂 「桜の幹に十字の詩、天勾践を空しゅうする莫れ……」って、哀愁を帯びたメロディーを私はいまも口ずさめます。

鶴見 横井庄一は、あのて囲で孤島の暮らしを耐えたんだろう。

上坂 もとは『大平記』に出てくる児島高徳の話ですね。隠岐に遠流にされた天皇に対して、「天皇よ、どうか希望を失わないでください。故事に知られた范蠡のような忠臣が現れて、きっとお救い申し上げます」というような意味ですよね。こういうふうに先生と私との間では小学唱歌、小学校の国定教科書ですぐに話が通じる。戦後に国定教科書が廃止されて、国民が共通の思い出が持てないってほんと不便です。国民文化の大損害ですよ。教科書の数を増やせば言論の自由が保障されるってもんでもないでしょうに。

鶴見 よくわかるね。

上坂 鶴見さんのことは、もうだいたいわかるようになりました(笑)。横井さんのは、まさに名台詞でしかね。

鶴見 ああいう人が庶民の中から出てくるんだね。大東亜戦争云々なんて言わないんだ。国家がどうこうじゃないんだね。自分は命令されたからジャングルに龍もった、ただそれだけなんだろうなあ。兵隊として、あるべき態度だったんだろう。それなりに立派じゃない?

上坂 「天勾践を空しゅうする莫れ」には新聞記者が困ったらしいですね。「時に范蠡無きにしも非ず」と聞いて、以前にどんな”判例”があったんだって大騒ぎしたっていうけど。よく覚えてたわね、横井さんも。

鶴見 小学唱歌でしょう。唱歌から覚えたんですよ。漢文を読んだわけじゃない。

上坂 「桜の幹に十字の詩、天勾践を空しゅうする莫れ……」って、哀愁を帯びたメロディーを私はいまも口ずさめます。

鶴見 横井庄一は、あのて囲で孤島の暮らしを耐えたんだろう。

上坂 もとは『大平記』に出てくる児島高徳の話ですね。隠岐に遠流にされた天皇に対して、「天皇よ、どうか希望を失わないでください。故事に知られた范蠡のような忠臣が現れて、きっとお救い申し上げます」というような意味ですよね。こういうふうに先生と私との間では小学唱歌、小学校の国定教科書ですぐに話が通じる。戦後に国定教科書が廃止されて、国民が共通の思い出が持てないってほんと不便です。国民文化の大損害ですよ。教科書の数を増やせば言論の自由が保障されるってもんでもないでしょうに。

(196ページ)

「天勾践を空しゅうする莫れ」と横井さんが言ったことは知らなかった。私もこの歌は完全に宙で歌える。論客二人の意見が合うのもよい。いや、私も。

鶴見 若槻禮次郎です。私は敗戦の時に、伊東にいた若槻禮次郎に手紙を出して会いに行ったことがある。手紙を出しておいたから「ごめんください」と言うと、若槻禮次郎が自分で出てきた。それが裸なんだよ。褌はしてたけど(笑)。広い日本間に上げてくれて「実は私一人しかおりません。家内は夕食の準備に街のほうに行っております」と言う。老妻と彼と、二人だけで住んでいるんだよ。それが何十年か前の日本の総理大臣だったわけだよ。

それで私が質問して彼が答えるでしょう。当時はテープレコーダーがないから、筆記です。そのはじまりが「私は捨て子です。父の名も母の名も知りません」だったの。どっかで拾われて、それから学校へやられているんだよ。そういう総理大臣がいたんだ。やっぱり感銘を受けたね。

上坂 受けますねえ。

鶴見 本当に驚いた。だからあの頃の総理大臣を見ると、若槻禮次郎や浜口雄幸、このへんはそういうふうにして上がってきた人だちなんだ。ものすごくできて、知恵もある。それが日本の総理大臣というものだった。伊藤博文だってできたでしょう。桂太郎ぐらいまではそうだろうね。だから若槻あたりは敗戦の時まで生きて、最後は天皇のそばにいて敗戦の結果を一緒に受け止めたわけだ。それはもう大変なことですよ。そういう老人の知恵が日本を救ったんです。トルーマンのあの間違った判断があったにもかかわらず。(後略)

それで私が質問して彼が答えるでしょう。当時はテープレコーダーがないから、筆記です。そのはじまりが「私は捨て子です。父の名も母の名も知りません」だったの。どっかで拾われて、それから学校へやられているんだよ。そういう総理大臣がいたんだ。やっぱり感銘を受けたね。

上坂 受けますねえ。

鶴見 本当に驚いた。だからあの頃の総理大臣を見ると、若槻禮次郎や浜口雄幸、このへんはそういうふうにして上がってきた人だちなんだ。ものすごくできて、知恵もある。それが日本の総理大臣というものだった。伊藤博文だってできたでしょう。桂太郎ぐらいまではそうだろうね。だから若槻あたりは敗戦の時まで生きて、最後は天皇のそばにいて敗戦の結果を一緒に受け止めたわけだ。それはもう大変なことですよ。そういう老人の知恵が日本を救ったんです。トルーマンのあの間違った判断があったにもかかわらず。(後略)

(224ページ)

ここに名の上がった総理大臣に一人として世襲議員はいない。それに比べて今の小泉純一郎、安倍晋三、福田康夫、麻生太郎についでに小沢一郎を見よ。ああ、なさけなや、なさけなや。そして、

上坂 私はお葬式をしないつもりです。だって呼ばれるのも嫌ですもの。本人が死んじゃっているんですから、行ったって意味がない。

(中略)

上坂 死んだら燃やしてもらって骨壷に入れればそれでいいんですよ。私はきょうだいに、半年間は世間の誰にも知らせないでくれって言っているの。

鶴見 すごいね。

(中略)

上坂 死んだら燃やしてもらって骨壷に入れればそれでいいんですよ。私はきょうだいに、半年間は世間の誰にも知らせないでくれって言っているの。

鶴見 すごいね。

(233ページ)

どうしたことか上坂さんの逝去は三日後に知れ渡ることになった。ご冥福をお祈りする。最後の謦咳に接するにはぜひこの本を。