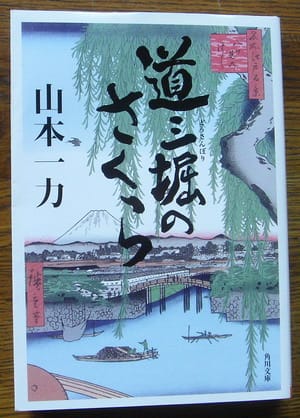

山本一力さんの時代小説はもともと好きなんだけれど、さらに文庫本に縄田一男さんの解説が付いていたら儲けものをした気になる。縄田さんの感性と作品に対する眼力に触れるのが楽しいのである。その縄田さんの解説を借用すると「道三堀のさくら」の支えになっているのが次のような江戸の町人の暮らしなのである。

《本書の主人公である龍太郎の職業は「水売り」。一〇〇万人都市江戸はベニスと並ぶ水の都でもあったが、こと飲料水となると、どんな水でもいいというわけにはいかない。山本さんが多くの作品の舞台にしている深川は埋め立て地であり、井戸水にはどうしても海水が入ってきて飲みにくい。従って口に入れる水はどうしても買わなければならない。そのために「水売り」という職業が必要なわけだが、「水売り」たちは、道三堀に架かる銭瓶橋と一石橋のたもとから流れる水道の余り水を樽にため、水船で運んで、主に飲料水のない待ちの人々や料理屋に売ることになる。》

《主人公である龍太郎の元締め虎吉の、金儲けではない、水売りを人の暮らしを支える稼業とわきまえる覚悟のほどが綴られる。それは、降っても晴れても、そして天気や季節にもかかわりなく、一年同じ水を売り続ける、と心に決めた男の見事生での肚のくくり方である。》

龍太郎は水船を船着き場につけると、水船の水槽から水桶二つに汲み入れ、これを天秤棒の前後に担ぎ得意先まで運ぶ。前後の桶で一荷、水で満たすと50キロ近くなる。それを毎日百回往き来するのだから骨身にこたえる。

水売りから買った水を長屋の連中は始末して使った。洗い物などには井戸水を使い、買った水は飲み水と料理用に使った。どれほど貧しい家にも一荷入りの水がめがあり、数日おきに水を買った。というのも夏場なら二日、冬場でも四日しかもたないからである。使い残したとしても日が経つと水が傷んだ。急場の折は川の水を煮沸して使うとか、水の中のゴミを白木綿の水こしで除くなど、江戸時代の庶民は自分の五感で判断するという智恵に加えて数々の工夫を凝らしていたのである。

私はここしばらく伊藤ハム「シアン問題」に関連して水の問題を考えてきたが、一つはっきりしたことは、東京工場で井戸水を汲み上げてそのまま使っておれば今回の問題は起きるはずもなかったと言うことである。汲み上げた井戸水にわざわざ塩素を含んだ薬剤を加え、そのために値の張る分析装置を使い余計な費用をかけて水質を検査する、挙げ句の果てにもともと井戸水にはなかったシアンを分析の過程で作り出し(もしくは混入させ)、役所が暇つぶし?に作った規制に見かけ上引っかかったと言うだけで大騒ぎをしては貴重な食品を無駄にしてしまう。このような現代文明がもたらした愚行を目の当たりにしたばかりだったので、この小説に出てくる江戸時代の水事情の話がとても面白かった。

もちろん龍太郎とおあきの恋物語も大切な筋書きである。二人の結婚に機は十分に熟していたのに、おあきが簡単に心変わりをしてしまう。それを傍から眺めている龍太郎にはおあきの片思いであることがみえみえであるだけに、余計にやるせない。龍太郎は天職と信じる水売り商売に精を出すことで気持ちを整理できたが、話がどう展開するのか、「道三堀のさくら」に聞かないと分からない。耐える男の健気さが爽やかな読後感を残す。