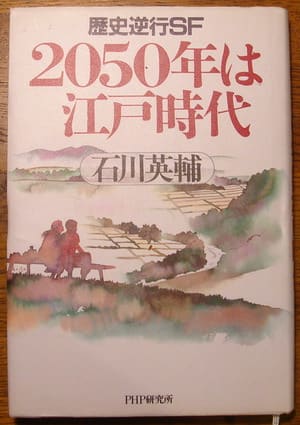

12月5日の記事ビッグ3も日本の自動車産業もしょせんは虚業?で《これから数十年先、日本の総人口が6千500万人になった頃の車の使われ方を描いた物語が手元にあるある。『虚業』の行く末を暗示しているようでなかなか示唆に富んでいる。また折りがあれば紹介しようかと思う》と書いたまま忘れていたのを思い出してので、ここで紹介する。石川英輔著「2050年は江戸時代」である。この本の奥付には「1995年1月27日 第一版第一冊発行」とあるから出版はかれこれ14年前になる。その後1998年に講談社文庫から出ているが、もう多分書店では見つけられないだろうから、興味を持たれたとしても図書館か古本屋で見ていただくことになりそうである。

目次の最初が「税金のない村」で、何故税金がないのかが次の話で分かる。

《何万台あるのか、正確な数は今となっては誰にもわからないが、古い自動車とエンジンが、この涸谷(かれだに)の大部分を埋め尽くしている。金属、中でもアルミニウムは非常に貴重な資源なので、最近では、アルミ部分の多い古エンジンを月に二十個も売れば村の経費がまかなえるため、五年前から、この桃園村では村税がなくなった。また、古タイヤは石油の原料になるので、必要に応じて業者に渡して石油と交換している。》

何故このように古い自動車などが蓄えられていたのかは本を読めばわかるが、時代はすでに明治維新、昭和敗戦を遙か以前に通り越え大刷新に突入しているのである。「便利な生活、いのち取り・・・・・田畑を耕し、生き残れ」がこの時代に入りがけの頃の囃子言葉だったそうだが、昭和敗戦前に私たち世代が唱えていた「欲しがりません勝つまでは」のようなものであろう。

この時代の若者が大刷新に入る前の東京時代の生活を村の古老から教わるという仕掛けになっていて、今の時代の文明批判が次から次へと出てきて、それが面白い。その話を聞いた人の感想もまじわるが、私の気に入ったところを少々長くなるが引用させていただく。

《今と違って、新聞は毎日来たし、ケーブルテレビというものがあって、何時でも何十もの番組を放映していたから、断片的なことはいくらでもわかった。ところが、この当時、新聞やテレビ番組を作っていた人は、はじめから頭の中に結論を持っていて、それに合った社会現象だけを報道するという実に奇妙な性癖があったから、本当は何が起きていたのかよくわからないのだ。》(64ページ)

《東京時代の繁栄を支えたのは、みんなが揃って同じようにきちんと働ける均質の国民性だったが、工業が発展してある段階に達すると、今度は、その国民性が工業の進歩にブレーキをかけてしまったのだな。(中略)この世では、一方的に良いだけのことはない。あらゆることがあらゆることと複雑に関連し合っているから、その一部だけを取り出して、人間のつごうだけに合わせて突出させれば、いずれはどこかにしわ寄せがきてひどい目に遭うことがわかったのが、東京時代の大きな収穫だった。》(129ページ)

《東京時代の最盛期だった1980年代に、当時の農林水産省が発表したデータによれば、日本人一人に対する一日当たりの食料供給量は、約二、六00キロカロリーだったのに対して、食料摂取量は約二、一五0キロカロリーだった。その差四五0キロカロリー分は、どうやら残飯として捨てていたらしい。四五0キロカロリーを当時の人口の一億二千万倍し、さらに三六五倍すると、ざっと二0兆キロカロリーというとてつもない数字になる。この食品熱量を米に換算すれば、約五五0万トン。三千万人以上の人が一年間食べられる量を、毎年捨てていたことになる。》(143ページ)

《われわれ漢民族にとって、親孝行は絶対です。もちろん、誰でもちゃんと親孝行が出来るとは限らないけれど、その場合は自責の気持ちが強いし、少なくとも、誰かに親孝行の代わりをして貰うのが良いことだとは思いません。ところがアチラ病とクニガ病を併発すれば、親孝行は封建的で愚かな行為だ。子供は、親に頼んで産んでもらったわけではないから、権利義務の関係はなく、老人の面倒は国がみるべきだ、といい始めます。もちろん、それはそれで十分説得力はあります。ところが国家事業の経済効率はむちゃくちゃに悪いから、子供が親孝行をする代わりに、国が老人の世話をするようになれば、底なし沼に落ちたように、際限なしに国家予算が膨張します。いずれは・・・・・》(186ページ)

ここに出てくるアチラ病とは《自分の国に自信がなくなると見境無しに外国崇拝をして、外国の欠点までが長所に見えるようになる病気》、またクニガ病とは《何でも国がやれ、国がやるのが進歩だといっているうちに、行政がやたらと肥大して複雑になり、規制だらけになって、身動きが取れなくなってしま》う病のことである。

《官庁といっても、別に超能力があるわけじゃなくて、要するに、税金を集めて目的別にばらまく権限があるだけのことでしょう。ところが、十年も続けて税収ががた落ちで、予算の縮小が続いているし、今の落ち目の貧乏国の日本じゃ、国債なんて発行しても引き受けてはどこにまいないし、お金のないところに権限もない。予算をつけられない官庁なんて、こわくも何ともないから、誰もいうことをきかないというわかだよ。》(227ページ)

《みんなでせっせと働いて、良い品物を売って世界から金を集め、その金で石油を買って電気を起こし、世界中から資源や食べ物を買ってぬくぬくとやっていたのに、どこかの歯車が一つ狂えば、全部ががたがたになってしまうのだな。》(228ページ)

医者までがこういうことをいい始める。《私が医大で教育を受けた偉い先生たちが、次々に現れる新しい病気を相手に苦労しておられたのに、私の世代の医者なら、そういう病気の患者さんを診る機会があったのは、駆け出し医者だった頃だけで、最近では、次から次へと新種の病気が現れることはありません。今は、病気の種類がかなり減少傾向にあって、単純化しています。》(246ページ)

《工業社会では、いくら働いたところで会社は他人のもので、退職すればおしまいだ。大刷新後の農業社会では、大刷新の嵐の中で、東京時代のような西洋式の社会保障は消し飛んでしまったが、働けば収穫の九十%はじぶんのものになる。しかも、それだけではなくて、自分の田畑をせっせと手入れして土を肥やせば、結果として来年から収穫が増えるのだから、張り合いがまるで違う。》(250ページ)

政治も変わった。村の長老が決めるのである。《上から天下ってきた民主主義と、昔ながらの民主主義のどちらが村に合っているのかわからないが、とにかく、桃園村では、政府の締め付けがゆるむと、いつの間にか古いやり方に戻ってしまった。》(252ページ)

この古老とは昭和敗戦時には十代で私よりは数年上だろうか。そういえば著者の石川さんも昭和八年生まれで天皇さんと同い年である。石川さんは印刷会社で技術者として、また経営者として勤められる傍ら、江戸時代についての造詣が深くてその浩瀚な学識にもとづいた江戸時代の社会生活に関する著書も多い。私は小説「大江戸神仙伝」以来のお付き合いであるが、これが現代と江戸時代にそれぞれぞくっとするような女性を妻として時空を超えて往き来する製薬会社勤めの男の物語だから、これはこれでこたえられない。それはともかく、今から14前に今われわれが直面している世界の混乱の根源をすでに見抜かれていたとは恐れ入る。健全な常識の大切さを心得ておられる方にぜひ一読をお勧めする次第である。

今後の世界が混沌のなか、このような落としどころをみつけるのか、悲惨な結果に終わるのか。