第139回の芥川賞・直木賞は共に女性が受賞した。芥川賞受賞作品が掲載される月刊誌「文藝春秋」は二回に一度は買うが、直木賞作品の掲載される「オール読物」はこれまで手を出すことがなかった。ところが今回の受賞者の井上荒野さんが共産党員作家井上光晴さんの娘であるのが私の目を惹いた。同じく共産党員の娘、米原万里さんの作品を私は好きだったのに、彼女が亡くなってしまった今期待できそうなその後継ぎかもという、私にしか分からない理由でその受賞作の載っている「オール読物」を購入したのである。

雑誌のそのページを開いた時にドキッとした。

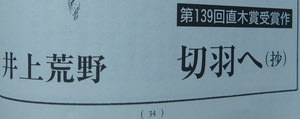

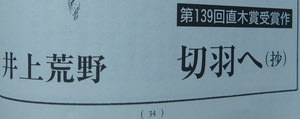

上の写真のようにタイトル「切羽へ」の後に(抄)の文字が入っている。ということは抜き書きということになる。急いで物語の最後にページに行ってみると、次のような断りがあった。間違いなく受賞作品の部分掲載なのである。

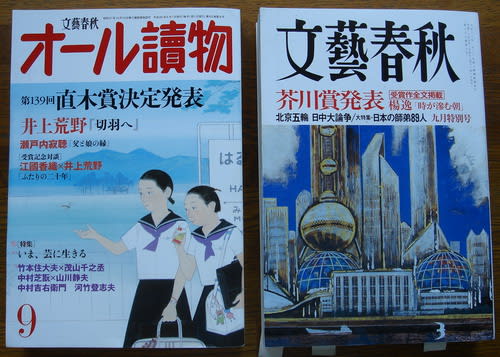

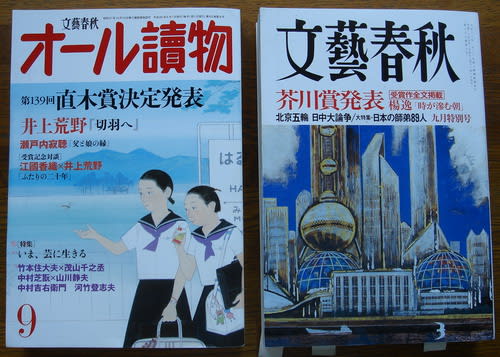

ところが「オール読物」の表紙は下の写真のように(抄)の文字は入っていない。これでは井上荒野『切羽へ』が丸ごと掲載されていると受け取るのが普通であろう。表紙は明らかに誇大表示である。「文藝春秋」の芥川賞の方は表紙に【受賞作全文掲載】と書いているのだから、「オール読物」もそれにならって【受賞作前半全文掲載】と表示するのが筋と言うものだ。

単行本を買わずに雑誌で安くあげようとして騙された私が悪いのだと思いながら読んだ「切羽へ」は、井上荒野さんには申し訳ないがただの女と男のにらみ合いの物語に終わってしまった。

雑誌のそのページを開いた時にドキッとした。

上の写真のようにタイトル「切羽へ」の後に(抄)の文字が入っている。ということは抜き書きということになる。急いで物語の最後にページに行ってみると、次のような断りがあった。間違いなく受賞作品の部分掲載なのである。

ところが「オール読物」の表紙は下の写真のように(抄)の文字は入っていない。これでは井上荒野『切羽へ』が丸ごと掲載されていると受け取るのが普通であろう。表紙は明らかに誇大表示である。「文藝春秋」の芥川賞の方は表紙に【受賞作全文掲載】と書いているのだから、「オール読物」もそれにならって【受賞作前半全文掲載】と表示するのが筋と言うものだ。

単行本を買わずに雑誌で安くあげようとして騙された私が悪いのだと思いながら読んだ「切羽へ」は、井上荒野さんには申し訳ないがただの女と男のにらみ合いの物語に終わってしまった。