木曜日(10月15日)の夜、テレビドラマ「不毛地帯」を観た。新に始まる連続ドラマで初回のことゆえ9時から2時間を超える番組であった。敗戦間際の関東軍、とくに高級将校たちの動きなどのシーンを観ていると、「元軍国少年」には郷愁が湧いてきた。軍服の襟章をちらっと見るだけで尉官、佐官、将官の違いはもちろん階級も分かるし、国民学校生に戻ったような気分だった。その目で見ると今の自衛官の階級の呼び方なんてまがいもの同然で、まるでよその国の兵隊さんである。それはともかく、その関東軍の将兵がシベリアに連れて行かれて強制労働させられる情景も描かれていたが、このソ連による理不尽が若い世代にはまるで絵空事のように映るのではないかと、少々気になった。

このドラマの原作である山崎豊子著「不毛地帯」をなぜか私は読んでいないので、白紙の状態でドラマに対面することになる。大本営参謀であった壹岐正を演じる唐沢寿明が、壹岐正の商社マンとしての成長に伴い役者としてどのように変貌していくかが楽しみであるが、人間としての重みをぜひ出していって欲しいものである。それにしてもなぜ今頃、このようなドラマを制作したのだろう。経済低迷期にあって意気の上がらない日本人に、昔の夢を甦らせてあげようとでもいうのだろうか。

「不毛地帯」は読んでいないけれど、最近、栗原俊雄著「シベリア抑留 ―未完の悲劇」(岩波新書)を読んだばかりであったので、このドラマを観て私の思いは「シベリア抑留」の方に移ってしまった。敗戦後、ソ連に抑留された日本人は関東軍兵士を中心に57万5000人(うち民間人3万9000人)で、死者は8万40人(43ページ)に及ぶ。さらに、満州にいた民間日本人およそ150万人のうち、18万人が死亡した(21ページ)とのこと。この死亡者数は沖縄戦での全戦没者20~24万人(ウイキペディア)に匹敵するものでありながら、日本人のどれほど多くがこのような事実をちゃんと認識しているだろうか。

「シベリア抑留」は直接には国際法を無視した当時のソ連により引きおこされたのであるが、煎じ詰めれば戦争のなせる技である。ソ連が日ソ中立条約を一方的に破り、1945年8月9日に満州に攻め入った歴史的事実はわれわれの脳裏にはっきりと刻まれている。しかし1941年6月22日にドイツがソ連領に侵攻して独ソ戦が始まったときには、天皇が臨席する7月2日の御前会議で「情勢の推移に伴ふ帝国国策要項」が決定され、独ソ戦が日本に有利に働いた場合にはソ連と戦うことを決めた(3ページ)、とあるのでどっちもどっち、戦争の流れがソ連侵攻に傾いただけで、ソ連の条約違反を一方的に責め立てても意味がない。戦争とはこのようなものなのである。

ソ連の満州侵攻により日ソ戦争が始まり日本の敗北で終わったが、今に至るも語り継がれるているのは、関東軍が民間人を置き去りにして逃げたということである。事実、開戦直後の8月11日、満州の首都新京から日本人を避難させたときに、南下する18本の列車に乗ったのはおよそ3万8000人であったが、うち2万人あまりが関東軍の軍人や家族で、満鉄関係者が1万6000人、大使館員と家族らが700人あまりで、民間人はただの300人程度であった(19ページ)。そして、関東軍はどうしたか。ドラマのなかでも出てきたが、天皇の命令に結局は従うという形でソ連軍に無条件降伏し、多くの日本人の安全が損なわれることを目にしながら助けに赴くことはなかった。なぜこのような行きがかりになったのか。

戦前の日本軍隊の存在意義が国体の護持、すなわち天皇制の維持であったことを思えば、旧日本軍参謀のこの言葉を異とするに足りないが、無抵抗主義の主張は軍隊の存在を究極的に否定するものとして、注目に値するとも言える。私もかって元在朝日本人が読んだ「ある朝鮮総督府警察官僚の回想」のなかで、朝鮮での疎開先、江原道鉄原で敗戦時に経験したことを次のように書いたことがある。

「天皇制」を否定した新憲法の下で国体(国民体育大会ではないよ)は大きく変わったが、戦争に負けた「軍隊」は昔も今も変わるものではなく、どのような行動をとるかは容易に想像がつく。ましてや「軍隊」でもない自衛隊に一体何が出来ることやら、また期待できることやら、答えははじめから定まっているようなものだ。

「シベリア抑留」は戦争に巻き込まれる愚を、そして悲惨さを、シベリア被抑留者に焦点を当てて論じたものといえる。そのシベリアに抑留された日本人が帰国する際に、ソ連は国際法に違反した長期抑留の実態を隠すためか、手帳や絵など、収容所の生活を記したものをすべて没収したとのことである(199ページ)。しかしソ連は予期しなかったかたちで裏をかかれたのである。ここに日本人あり、なのだ。それが2007年になって出版された山下静夫著「シベリア抑留1450日」である。著者は帰国して25年後の1974年の春、抑留の4年間を日記風にまとめ、その間、記憶力を頼りに挿画として描き上げた400枚あまりの抑留画がこの画文集の元になっているとのことである。「シベリア抑留」とともにぜひ目を通されることを、とくに若い世代に呼びかけたい。

このドラマの原作である山崎豊子著「不毛地帯」をなぜか私は読んでいないので、白紙の状態でドラマに対面することになる。大本営参謀であった壹岐正を演じる唐沢寿明が、壹岐正の商社マンとしての成長に伴い役者としてどのように変貌していくかが楽しみであるが、人間としての重みをぜひ出していって欲しいものである。それにしてもなぜ今頃、このようなドラマを制作したのだろう。経済低迷期にあって意気の上がらない日本人に、昔の夢を甦らせてあげようとでもいうのだろうか。

「不毛地帯」は読んでいないけれど、最近、栗原俊雄著「シベリア抑留 ―未完の悲劇」(岩波新書)を読んだばかりであったので、このドラマを観て私の思いは「シベリア抑留」の方に移ってしまった。敗戦後、ソ連に抑留された日本人は関東軍兵士を中心に57万5000人(うち民間人3万9000人)で、死者は8万40人(43ページ)に及ぶ。さらに、満州にいた民間日本人およそ150万人のうち、18万人が死亡した(21ページ)とのこと。この死亡者数は沖縄戦での全戦没者20~24万人(ウイキペディア)に匹敵するものでありながら、日本人のどれほど多くがこのような事実をちゃんと認識しているだろうか。

「シベリア抑留」は直接には国際法を無視した当時のソ連により引きおこされたのであるが、煎じ詰めれば戦争のなせる技である。ソ連が日ソ中立条約を一方的に破り、1945年8月9日に満州に攻め入った歴史的事実はわれわれの脳裏にはっきりと刻まれている。しかし1941年6月22日にドイツがソ連領に侵攻して独ソ戦が始まったときには、天皇が臨席する7月2日の御前会議で「情勢の推移に伴ふ帝国国策要項」が決定され、独ソ戦が日本に有利に働いた場合にはソ連と戦うことを決めた(3ページ)、とあるのでどっちもどっち、戦争の流れがソ連侵攻に傾いただけで、ソ連の条約違反を一方的に責め立てても意味がない。戦争とはこのようなものなのである。

ソ連の満州侵攻により日ソ戦争が始まり日本の敗北で終わったが、今に至るも語り継がれるているのは、関東軍が民間人を置き去りにして逃げたということである。事実、開戦直後の8月11日、満州の首都新京から日本人を避難させたときに、南下する18本の列車に乗ったのはおよそ3万8000人であったが、うち2万人あまりが関東軍の軍人や家族で、満鉄関係者が1万6000人、大使館員と家族らが700人あまりで、民間人はただの300人程度であった(19ページ)。そして、関東軍はどうしたか。ドラマのなかでも出てきたが、天皇の命令に結局は従うという形でソ連軍に無条件降伏し、多くの日本人の安全が損なわれることを目にしながら助けに赴くことはなかった。なぜこのような行きがかりになったのか。

関東軍参謀だった草地貞吾大佐の主張を見てみよう。

「ソ連参戦にあたっては、関東軍は作戦第一主義であった。ということは、作戦の結果が間接的に居留民保護にはなるかもしれないが、居留民保護を直接目的とする作戦は行わなかったということである。

軍の主とするところは戦闘である。戦闘に際しては、隣の戦友が負傷しても見向くことすら許されない。あの作戦時、なぜ関東軍は居留民保護の兵力をさし出さなかったか―あるいはまた、何故に居留民よりも速やかに後退したのか―とただされれば、それはただ一つ、作戦任務の要請であったと答えるばかりである」(『関東軍作戦参謀の証言』)(中略)

では自国の軍隊が自分たちを守ってくれないその状況で、居留民はどうすべきだったのか。「市民にとっては、無抵抗こそ最大の戦力である。いかに暴戻残虐なるものも、無抵抗者に対しては手の下しようがないのである。

僅少な武装警官に擁護されたり、自ら若干の自衛装備をもっていたばかりに、開拓民等の避難集団がソ連の重火器の餌食となり、あるいは戦車に蹂躙されたりしたのは、無用有害の微少抵抗の反作用ではなかったろうか」(同前)。

「ソ連参戦にあたっては、関東軍は作戦第一主義であった。ということは、作戦の結果が間接的に居留民保護にはなるかもしれないが、居留民保護を直接目的とする作戦は行わなかったということである。

軍の主とするところは戦闘である。戦闘に際しては、隣の戦友が負傷しても見向くことすら許されない。あの作戦時、なぜ関東軍は居留民保護の兵力をさし出さなかったか―あるいはまた、何故に居留民よりも速やかに後退したのか―とただされれば、それはただ一つ、作戦任務の要請であったと答えるばかりである」(『関東軍作戦参謀の証言』)(中略)

では自国の軍隊が自分たちを守ってくれないその状況で、居留民はどうすべきだったのか。「市民にとっては、無抵抗こそ最大の戦力である。いかに暴戻残虐なるものも、無抵抗者に対しては手の下しようがないのである。

僅少な武装警官に擁護されたり、自ら若干の自衛装備をもっていたばかりに、開拓民等の避難集団がソ連の重火器の餌食となり、あるいは戦車に蹂躙されたりしたのは、無用有害の微少抵抗の反作用ではなかったろうか」(同前)。

(22ページ)

戦前の日本軍隊の存在意義が国体の護持、すなわち天皇制の維持であったことを思えば、旧日本軍参謀のこの言葉を異とするに足りないが、無抵抗主義の主張は軍隊の存在を究極的に否定するものとして、注目に値するとも言える。私もかって元在朝日本人が読んだ「ある朝鮮総督府警察官僚の回想」のなかで、朝鮮での疎開先、江原道鉄原で敗戦時に経験したことを次のように書いたことがある。

疎開先の鐘紡鉄原工場の周辺を軍隊が警備していたが、戦争に負けたかと思うと早々と姿を消してしまい、取り残された民間人だけが列車に乗り込むべく早暁の田舎道を急いだのである。今の感覚で云えば、こういう非常事態においてこそ『皇国臣民』を保護すべき任にあたる朝鮮総督府に軍隊が、なんとなんと民間人より先に逃げ出したという芳しからざる噂がその後根強く流布した。

「天皇制」を否定した新憲法の下で国体(国民体育大会ではないよ)は大きく変わったが、戦争に負けた「軍隊」は昔も今も変わるものではなく、どのような行動をとるかは容易に想像がつく。ましてや「軍隊」でもない自衛隊に一体何が出来ることやら、また期待できることやら、答えははじめから定まっているようなものだ。

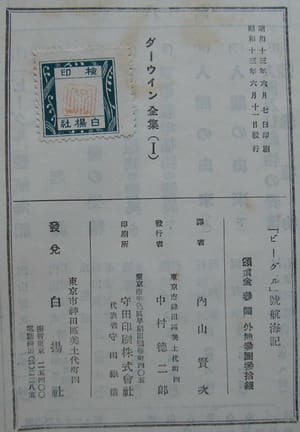

「シベリア抑留」は戦争に巻き込まれる愚を、そして悲惨さを、シベリア被抑留者に焦点を当てて論じたものといえる。そのシベリアに抑留された日本人が帰国する際に、ソ連は国際法に違反した長期抑留の実態を隠すためか、手帳や絵など、収容所の生活を記したものをすべて没収したとのことである(199ページ)。しかしソ連は予期しなかったかたちで裏をかかれたのである。ここに日本人あり、なのだ。それが2007年になって出版された山下静夫著「シベリア抑留1450日」である。著者は帰国して25年後の1974年の春、抑留の4年間を日記風にまとめ、その間、記憶力を頼りに挿画として描き上げた400枚あまりの抑留画がこの画文集の元になっているとのことである。「シベリア抑留」とともにぜひ目を通されることを、とくに若い世代に呼びかけたい。