今回は天王寺公園の茶臼山ちゅう所を紹介しまひょ。

茶臼山(ちゃうすやま)と読みまっせ。

橋下さんの改革とやらで昨年から無料開放されれまぁ。

数か月に一度は両親の眠る一心寺にお参りするんで

横目で眺めながら、いつも通過しますんやけど。

不思議と茶臼山には一度も登ったことがおまへんのや。

昔は150円を支払って茶臼山に登っても何もないはず

そんな訳で、本日が茶臼山の初登頂でっせ。

(茶臼山 遊歩道から撮影)

NHKの今年の大河ドラマは「真田丸」だそうな。

普段は見向きもされない茶臼山が一躍にして名所!

鉄ちゃん爺やが訪れた日も4~5人の観光客が。

ここから大坂城が見えたのかしら? そんな声も。

NHKの回し者じゃおまへんけど、少しばかり

茶臼山を画像で紹介しておきまひょ。

(茶臼山の モニュメント)

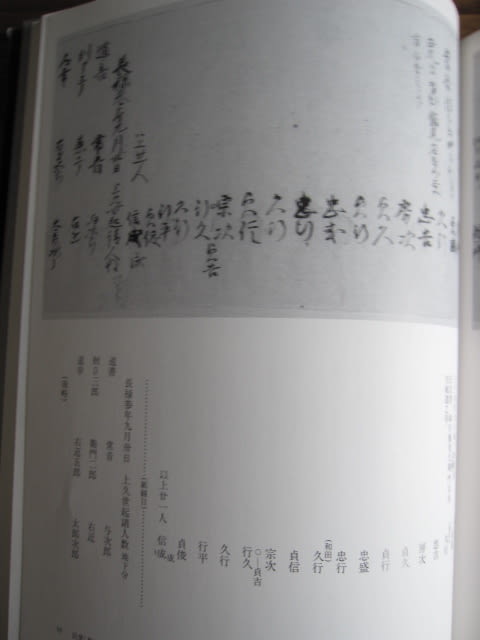

この茶臼山は昔から古墳であると言われてきましたが

最近の発掘調査などから自然の丘であるとの説もおます。

でも石棺の蓋が天王寺の境内に保存されていることや

石室内部と考えられる「朱」が出てきたそうですわ。

埴輪とか確定的な遺物はまだ見つかってないとのこと。

(茶臼山 登山ルート)

(茶臼山の 頂上で自撮り)

樹木が茂っているので視界も悪く何にもおまへんで。

観光客などは訪れて、がっかりするかもしれまへん。

大阪市もここが名所になるとは考えなかったはず。

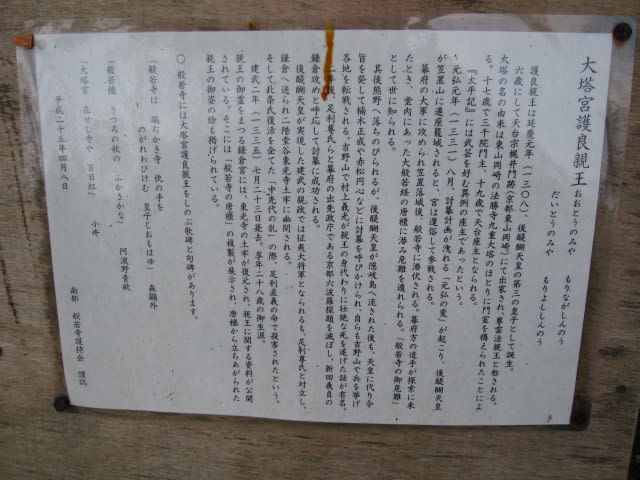

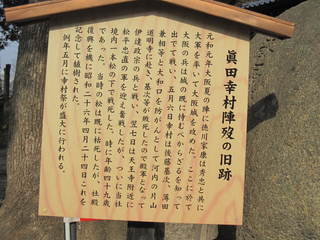

(茶臼山 説明書き)

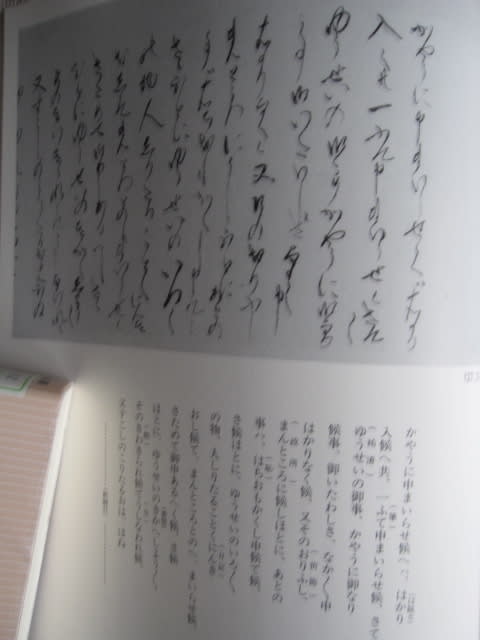

ここは大坂冬の陣では徳川家康公の本陣であったとか。

大坂夏の陣に際しては真田幸村が本陣を置き、ここから

徳川家康公を討ち取ろうと出撃したとされてますんや。

鉄ちゃん爺やの考えは茶臼山がこの辺りの最高地点なので

敵陣を望む見張り台のような感じだったんでしょうな。

こんな処に軍勢を多く配置なんか、できないぐらいの規模。

おそらく本当の本陣はこっちだつたかもしれまへん?

(浄土宗 一心寺 本堂)

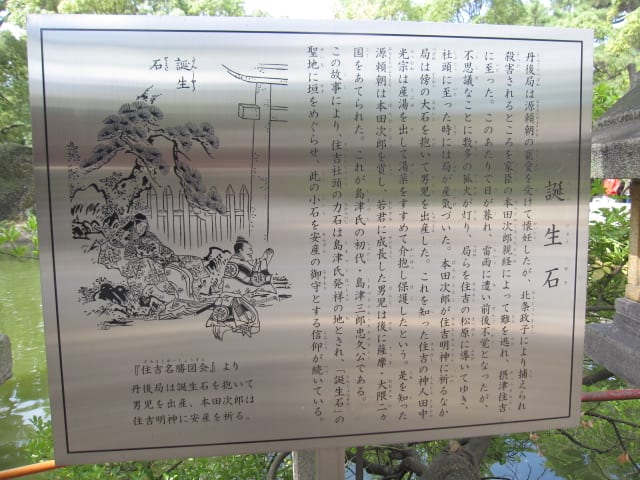

茶臼山に隣接した北側にある有名なお寺でおます。

「お骨仏さま」として大阪では良く知られたお寺でっせ。

ここなら境内も広いし、本陣に相応しいかも。

因みに、ここの山号は徳川家康公が命名したんだとか。

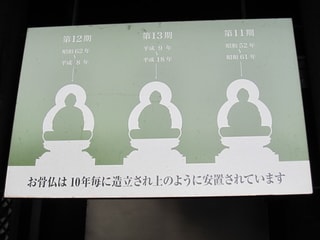

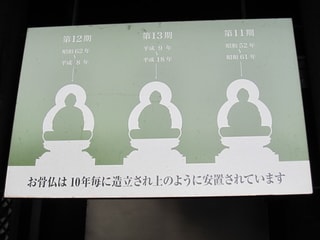

(一心寺の お骨仏さま)

鉄ちゃん爺やの両親は「お墓はいらん~」から

一心寺へ納骨して「お骨仏」にして欲しいと遺言。

このお寺は宗旨を問わず納骨された遺骨で10年に一体

「お骨仏さま」を作ることになってますんや。

核家族化する現代では、お墓に変わるこんな「お骨仏」が

人気を呼んでいるようで連日ながら納骨者の行列ですわ。

「お骨仏」さまにしてもらえば、毎日のお参りに見える

老若男女の回向により寂しくならないとの考えでんな。

墓が見守る人もなく、寂れることを将来見据えて

無縁仏化を避ける意味で一案かもしれまへん。

江戸時代の嘉永年間から続く大阪の名所でおまっせ。

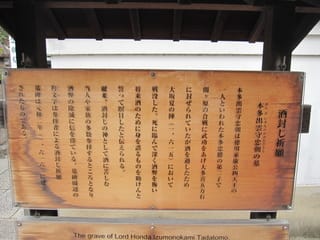

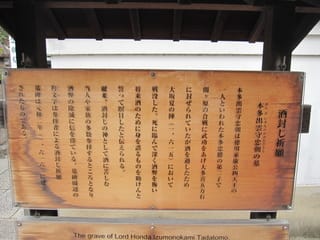

(一心寺境内 本多忠朝の墓)

大坂夏の陣で徳川勢で戦死した唯一の大名級の武将。

有名な本多平八郎忠勝の次男坊で大多喜5万石のお殿様。

大坂冬の陣で酒を飲み過ぎて不覚を取り、徳川家康公から

「親に似ぬ子」だと言われ、名誉挽回で突進して戦死。

現在は「酒封じ」のご利益で参詣する方も多いんだって。

NHKの大河ドラマ「真田丸」の終盤には、おそらく

本多忠朝と真田幸村や毛利勝永との大坂夏の陣での

名場面として茶臼山の戦いが見られまっしゃろな。

(大坂の陣 400年の幟)

蛇足ながら真田幸村さんが戦死したのはここ一心寺から

道路を挟んですぐ北側にある安居神社だとされてまっせ。

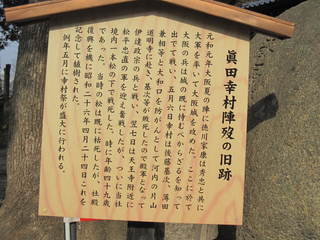

(真田幸村 陣没の地)

(幸村ロードの幟)

一寸だけ脱線しますがNHK大河ドラマ「真田丸」でっけど

概ね、この辺りだと言うだけで本来の遺跡は不明なんでっせ。

「大坂冬の陣」では大坂城の南側に半月型の出城を築き

真田幸村勢が加賀の前田勢や越前の松平勢を大いに翻弄し

数千人の死傷者を与えたとされる名場面になりまんねんで。

(真田幸村 銅像)

(真田の抜け穴)

(真田幸村 出丸城と推定される坂)

右奥の建物が明星学園でこの辺りが真田幸村の出丸城だと

歴史学者などが推定していますが遺物は未発見でんな。

茶臼山からは北東へ約3kmぐらい大阪城へ寄った地点が

「大坂冬の陣」の激戦地とされる「真田丸」でっせ。

大阪の郷土史などは「真田の出丸城」と呼んでまんねん。

(真田幸村 出丸城跡の石碑)

石碑は真田幸村親子がお祀りされている、お寺の門前に

この辺りが真田幸村の出丸城跡だと推定しての設置か。

それでは、再び茶臼山に話を戻しまひょ。

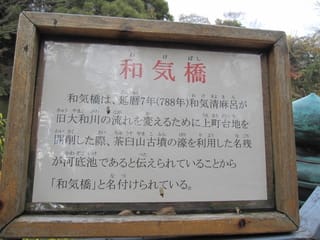

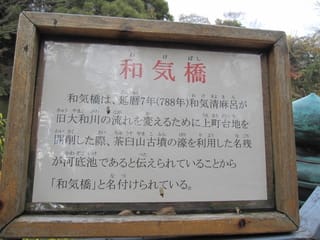

(茶臼山の和気橋 & 河底池)

この池は和気清麻呂が8世紀に大和川の流れをこの地点で

上町台地を削って大阪湾へ流そうとして失敗したとか。

鉄ちゃん爺やは茶臼山古墳のお濠だと考えてましたんや。

(河底池から 通天閣を望む)

この河底池も茶臼山も全て昔は住友家の敷地だったんでっせ。

住友家のブログを書き込んでいて急に頭に浮かびました。

鰻谷の旧住友家本宅跡と銅吹所跡を訪ねてみましたんや。

次回はそのお話をさせて貰いまっさ。

ほんなら~ 今日はこれで、さいなら~♪

茶臼山(ちゃうすやま)と読みまっせ。

橋下さんの改革とやらで昨年から無料開放されれまぁ。

数か月に一度は両親の眠る一心寺にお参りするんで

横目で眺めながら、いつも通過しますんやけど。

不思議と茶臼山には一度も登ったことがおまへんのや。

昔は150円を支払って茶臼山に登っても何もないはず

そんな訳で、本日が茶臼山の初登頂でっせ。

(茶臼山 遊歩道から撮影)

NHKの今年の大河ドラマは「真田丸」だそうな。

普段は見向きもされない茶臼山が一躍にして名所!

鉄ちゃん爺やが訪れた日も4~5人の観光客が。

ここから大坂城が見えたのかしら? そんな声も。

NHKの回し者じゃおまへんけど、少しばかり

茶臼山を画像で紹介しておきまひょ。

(茶臼山の モニュメント)

この茶臼山は昔から古墳であると言われてきましたが

最近の発掘調査などから自然の丘であるとの説もおます。

でも石棺の蓋が天王寺の境内に保存されていることや

石室内部と考えられる「朱」が出てきたそうですわ。

埴輪とか確定的な遺物はまだ見つかってないとのこと。

(茶臼山 登山ルート)

(茶臼山の 頂上で自撮り)

樹木が茂っているので視界も悪く何にもおまへんで。

観光客などは訪れて、がっかりするかもしれまへん。

大阪市もここが名所になるとは考えなかったはず。

(茶臼山 説明書き)

ここは大坂冬の陣では徳川家康公の本陣であったとか。

大坂夏の陣に際しては真田幸村が本陣を置き、ここから

徳川家康公を討ち取ろうと出撃したとされてますんや。

鉄ちゃん爺やの考えは茶臼山がこの辺りの最高地点なので

敵陣を望む見張り台のような感じだったんでしょうな。

こんな処に軍勢を多く配置なんか、できないぐらいの規模。

おそらく本当の本陣はこっちだつたかもしれまへん?

(浄土宗 一心寺 本堂)

茶臼山に隣接した北側にある有名なお寺でおます。

「お骨仏さま」として大阪では良く知られたお寺でっせ。

ここなら境内も広いし、本陣に相応しいかも。

因みに、ここの山号は徳川家康公が命名したんだとか。

(一心寺の お骨仏さま)

鉄ちゃん爺やの両親は「お墓はいらん~」から

一心寺へ納骨して「お骨仏」にして欲しいと遺言。

このお寺は宗旨を問わず納骨された遺骨で10年に一体

「お骨仏さま」を作ることになってますんや。

核家族化する現代では、お墓に変わるこんな「お骨仏」が

人気を呼んでいるようで連日ながら納骨者の行列ですわ。

「お骨仏」さまにしてもらえば、毎日のお参りに見える

老若男女の回向により寂しくならないとの考えでんな。

墓が見守る人もなく、寂れることを将来見据えて

無縁仏化を避ける意味で一案かもしれまへん。

江戸時代の嘉永年間から続く大阪の名所でおまっせ。

(一心寺境内 本多忠朝の墓)

大坂夏の陣で徳川勢で戦死した唯一の大名級の武将。

有名な本多平八郎忠勝の次男坊で大多喜5万石のお殿様。

大坂冬の陣で酒を飲み過ぎて不覚を取り、徳川家康公から

「親に似ぬ子」だと言われ、名誉挽回で突進して戦死。

現在は「酒封じ」のご利益で参詣する方も多いんだって。

NHKの大河ドラマ「真田丸」の終盤には、おそらく

本多忠朝と真田幸村や毛利勝永との大坂夏の陣での

名場面として茶臼山の戦いが見られまっしゃろな。

(大坂の陣 400年の幟)

蛇足ながら真田幸村さんが戦死したのはここ一心寺から

道路を挟んですぐ北側にある安居神社だとされてまっせ。

(真田幸村 陣没の地)

(幸村ロードの幟)

一寸だけ脱線しますがNHK大河ドラマ「真田丸」でっけど

概ね、この辺りだと言うだけで本来の遺跡は不明なんでっせ。

「大坂冬の陣」では大坂城の南側に半月型の出城を築き

真田幸村勢が加賀の前田勢や越前の松平勢を大いに翻弄し

数千人の死傷者を与えたとされる名場面になりまんねんで。

(真田幸村 銅像)

(真田の抜け穴)

(真田幸村 出丸城と推定される坂)

右奥の建物が明星学園でこの辺りが真田幸村の出丸城だと

歴史学者などが推定していますが遺物は未発見でんな。

茶臼山からは北東へ約3kmぐらい大阪城へ寄った地点が

「大坂冬の陣」の激戦地とされる「真田丸」でっせ。

大阪の郷土史などは「真田の出丸城」と呼んでまんねん。

(真田幸村 出丸城跡の石碑)

石碑は真田幸村親子がお祀りされている、お寺の門前に

この辺りが真田幸村の出丸城跡だと推定しての設置か。

それでは、再び茶臼山に話を戻しまひょ。

(茶臼山の和気橋 & 河底池)

この池は和気清麻呂が8世紀に大和川の流れをこの地点で

上町台地を削って大阪湾へ流そうとして失敗したとか。

鉄ちゃん爺やは茶臼山古墳のお濠だと考えてましたんや。

(河底池から 通天閣を望む)

この河底池も茶臼山も全て昔は住友家の敷地だったんでっせ。

住友家のブログを書き込んでいて急に頭に浮かびました。

鰻谷の旧住友家本宅跡と銅吹所跡を訪ねてみましたんや。

次回はそのお話をさせて貰いまっさ。

ほんなら~ 今日はこれで、さいなら~♪