住吉大社のことを大阪人は「すみよっさん」と

親しみをこめて呼びまんねんで~

昔から由緒の深い摂津国一の宮として崇められ

戦前は官幣大社の格式を持ってましたんや。

現在も初詣の三ケ日で約25万人を超える賑わい

関西では京都の伏見稲荷に次ぐ参拝者なんだとか。

何せ大阪では一番古い神社になりまっしゃろな。

全国に二千余に及ぶ住吉神社の総本宮になりまっせ。

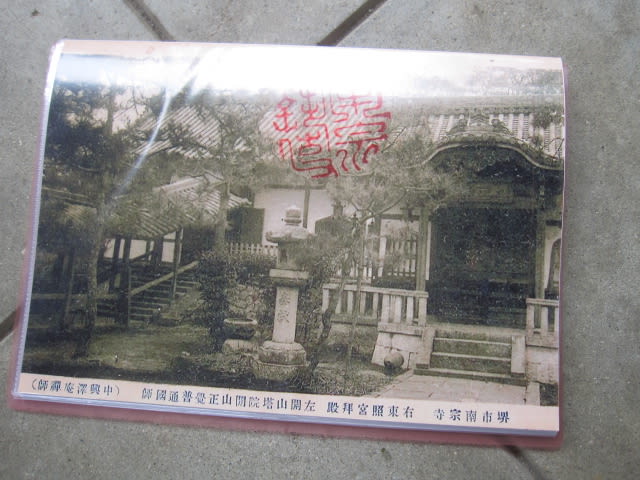

(住吉大社の 表参道)

昔々のそのまた昔、住吉の大神が此の地を好まれて

鎮座されたのが現在の住吉大社の地だった。

昔は住江または墨江とも呼ばれる海岸でしたんや。

現在のJR大阪駅や観光客で賑わう道頓堀などは

まだ海の中で、上町台地だけしかなかった時代。

当時の大坂は寂しい漁村だけで東大阪市などの

平野も河内湖かもしくは沼地だったとの説。

住吉の大神は北九州の方から瀬戸内海を通り

海の終着点に辿りつかれたようでんな。

ここ摂津の国・墨江の津(すみのえのつ)で

当時の港と考えたらいいでっしゃろか。

この地に鎮座したいと申されて誕生したのが

そもそもの住吉大社の始まりだったようでんな。

遣隋使や遣唐使は、ここ住吉大社で航海の安全を祈願し

難波津から瀬戸内海を通り中国へ向かったんでっせ。

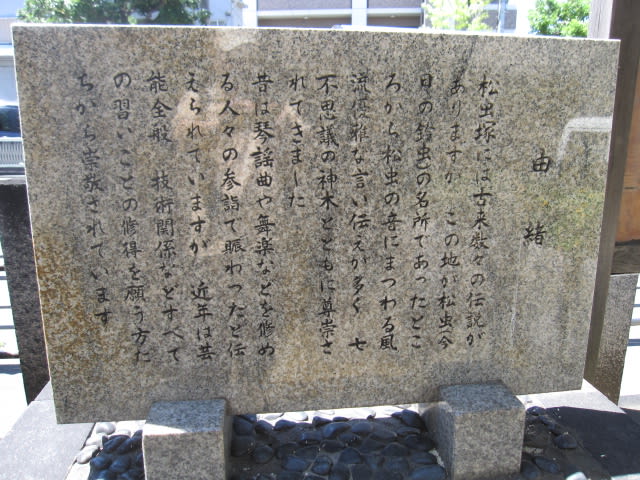

(住吉大社 御由緒)

底筒男命(そこつつのおのみこと)中筒男命(なかつつのおのみこと)

表筒男命(うわつつのおのみこと)の男三神を合わせて

住吉の大神とお呼びする、海の神様のようでんな。

神話によれば、この住吉の大神に祈願して朝鮮へ外征した

神功皇后は亡くなる直前に、われを~ 住吉の大神の側に

祀るようにと、おっしゃられたそうですわ。

それで神功皇后さまも合わせて四神が祀られて現在の

住吉大社になったとの言い伝えのようでっせ。

まだ大和の国(現在の奈良県)がこの世に現れる以前のお話で

古代から朝廷の篤い信仰に支えられた由緒ある神社でおます。

明治時代までこの神社の神官には津守氏が70数代にわたり

宮司を勤める世襲の神社でもおましたんでっせ。

中世には津守氏は武力を持つ集団でもあり南北朝時代には

後村上天皇が9年間も住吉大社に行在所を置かれましたんや。

南北朝時代には南朝方の重要拠点でもあったようでんな。

(平成21年 反り橋 架け替えの碑)

平成23年に、ご鎮座1800年記念大祭として

第49回の式年遷宮が執り行われましたんですわ。

昔は伊勢神宮と同様に20年に一度の式年遷宮をしたとの

記録がおますんやけど応仁の乱で中断となり、近世以降は

破損に従って修理するとの例になったようでんな。

先ずは大阪人が太鼓橋と呼ぶ反り橋を渡りまっせ。

長さは約20m・幅が5.5m・高さ3.6m

(住吉大社の 反リ橋)

(国宝 本殿四棟)

この階段を登ると住吉大社の本殿になりまんねんで。

住吉造りと呼ばれる有名な神社建築なんだそうでっせ。

(第三本宮から 奥に向けて撮影)

一番手前の第三本宮から奥へ第二本宮そして一番奥に

第一本宮と住吉大社の男三神が直列に並んだ配置でんな。

日本の神社建築にしては珍しい並び方をしてるそうでっせ。

(第三本宮 & 第四本宮)

左側が第三本宮で表筒男命(うわつつのおのみこと)の本殿で

右手が第四本宮の神功皇后(じんぐうこうごう)さまが

遺命の通り横に並列した形で祀られてまねん。

住吉大社のHPによれば海原を行く船団のように立ち並び

「三社の並ぶは魚鱗(ぎょりん)の備え 一社のひらくは

鶴翼(かくよく)の構えあり よって八陣の法をあらわす」

やはり海の神様だけに兵法も心得て居られる訳でんな。

先ずは第一本宮の底筒男命(そこつつのおのみこと)の

本殿から、お詣りして行きまひょかな。

(第一本宮の 拝殿)

正面から見える部分の拝殿を外陣(がいじん)と呼ぶそうですわ。

桧皮葺の屋根に直線型の妻入り式の出入り口になってまんな。

奥が一段高くなっていて、そこを内陣(ないじん)と呼ぶ

二室からできている特徴的な拝殿でおます。

(第二本宮の 内陣部分を裏側から撮影)

こちらは柱と垂木や破風板は丹塗で、羽目板壁は白胡粉塗り

桧皮葺の屋根に切妻で力強い直線を描いてまっしゃろ。

周囲に回廊はなくて、本殿の周囲には朱色の板玉垣に囲まれ

その外側は荒忌垣が立ち並んでいる構造になってまんな。

(第四本宮の 置千木=おきちぎ)

屋根の両端に聳えてるのを置千木(おきちぎ)と呼びまんねん。

第四本宮の神功皇后さまのお社は、内側に切り込んで地面と

水平になるように飾られているのが、女神さまの特徴なんだって。

先の画像の第二本宮は中筒男命(なかつつのおのみこと)さまで

男神さまは、外側に切り落とし地面と垂直になってまっしゃろ。

日本全国の男神さまと女神さまは、この置千木(おきちぎ)で

区別するんやと、鉄ちゃん爺やの小学校の先生のお話でっけど。

確か伊勢神宮へ修学時代に、お詣りした時の話だったような記憶。

(第三本宮 外陣部分を側面から撮影)

(第四本宮 神功皇后さまの拝殿)

鉄ちゃん爺やの「二礼・二拍・一礼」でお詣りする姿を

中国人も真剣に眺めて、見よう見まねでお詣りしてはりまぁ。

中国人観光客も神前ではマナーを守ってはりましたで。

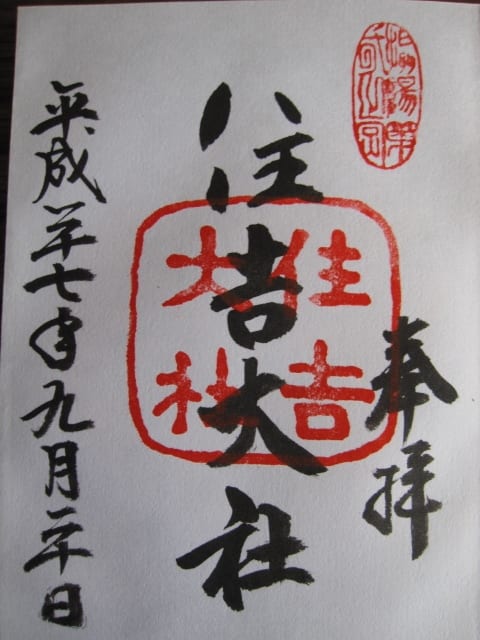

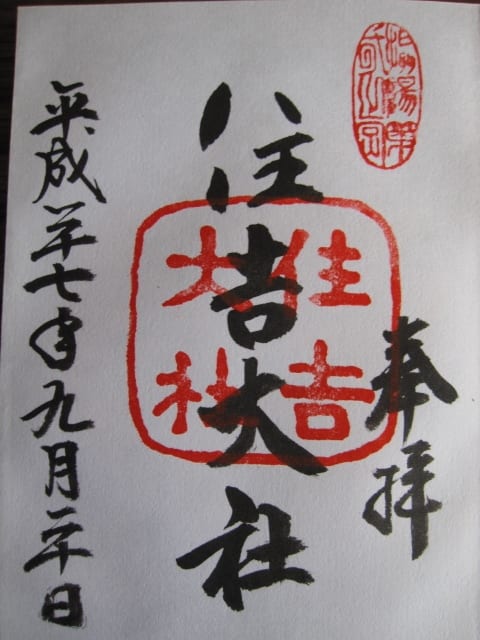

(住吉大社の ご朱印)

住吉大社では他の神社のように巫女(みこ)さまと呼びまへん。

これは伊勢神宮や春日大社と同様に古いお神楽を伝承するので

お神楽を舞う女性なので住吉大社では神楽女(かぐらめ)と呼びます。

(住吉大社の 神楽女=かぐらめ)

頭に独特な飾りを乗せて居られるの、分かりまっか?

ご神体の鏡に神木の松、それに神の使いである白鷺を

合わせた髪飾りとして作られているのが特徴でんな。

伝説では神功皇后が社地を定める為の、ご鎮祭に訪れた際

白い鷺が三羽やってきて杉の木にとまったとのこと。

それで当地が住吉の大神の思し召しの場所だと分かり

お祀りするようになったとHPには書かれてますんや。

(本殿の石段から 反り橋方向を撮影)

(反り橋の頂上から 本殿方向を撮影)

それでは境内へ戻って石灯篭でも紹介しまひょ。

近世の住吉信仰が篤かったのが分かりまっせ。

(住吉大社の 石燈籠)

住吉大社には江戸時代から明治まで約600余基の石燈籠がおまっせ。

それぞれが形も異なり、すこぶる壮大な物や、優雅なものまで。

頼山陽や池大雅など有名な方の題字を刻んだものもありまんねん。

取りあえず3点でっけど貼り付けて置きまっさ。

(御田植 刈り取り直前の御田)

(御田植の説明板 国指定の重要無形民俗文化財)

毎年6月14日に御田植えの神事がここで催されまぁ。

まもなく10月17日には御田からお米を収穫し

初穂を住吉大社の神前に捧げられる神事なんでっせ。

昔は神嘗祭(かんなめさい)と云う祭日でしたが

現在は宮中や神社での神事としてのみ残ってますんかな。

それでは最後に絵馬を3枚だけ貼り付けて置きまひょ

こんな明治43年の奉納額も掲げられてまっせ。

剣道の道場仲間が奉納したものかしら?

(表参道にて 一礼して退散)

今回はこれにてお仕舞にしまひょ。

次回は住吉公園や復元された高燈籠などを紹介しまっさ。

ほな~ さいなら~♪

親しみをこめて呼びまんねんで~

昔から由緒の深い摂津国一の宮として崇められ

戦前は官幣大社の格式を持ってましたんや。

現在も初詣の三ケ日で約25万人を超える賑わい

関西では京都の伏見稲荷に次ぐ参拝者なんだとか。

何せ大阪では一番古い神社になりまっしゃろな。

全国に二千余に及ぶ住吉神社の総本宮になりまっせ。

(住吉大社の 表参道)

昔々のそのまた昔、住吉の大神が此の地を好まれて

鎮座されたのが現在の住吉大社の地だった。

昔は住江または墨江とも呼ばれる海岸でしたんや。

現在のJR大阪駅や観光客で賑わう道頓堀などは

まだ海の中で、上町台地だけしかなかった時代。

当時の大坂は寂しい漁村だけで東大阪市などの

平野も河内湖かもしくは沼地だったとの説。

住吉の大神は北九州の方から瀬戸内海を通り

海の終着点に辿りつかれたようでんな。

ここ摂津の国・墨江の津(すみのえのつ)で

当時の港と考えたらいいでっしゃろか。

この地に鎮座したいと申されて誕生したのが

そもそもの住吉大社の始まりだったようでんな。

遣隋使や遣唐使は、ここ住吉大社で航海の安全を祈願し

難波津から瀬戸内海を通り中国へ向かったんでっせ。

(住吉大社 御由緒)

底筒男命(そこつつのおのみこと)中筒男命(なかつつのおのみこと)

表筒男命(うわつつのおのみこと)の男三神を合わせて

住吉の大神とお呼びする、海の神様のようでんな。

神話によれば、この住吉の大神に祈願して朝鮮へ外征した

神功皇后は亡くなる直前に、われを~ 住吉の大神の側に

祀るようにと、おっしゃられたそうですわ。

それで神功皇后さまも合わせて四神が祀られて現在の

住吉大社になったとの言い伝えのようでっせ。

まだ大和の国(現在の奈良県)がこの世に現れる以前のお話で

古代から朝廷の篤い信仰に支えられた由緒ある神社でおます。

明治時代までこの神社の神官には津守氏が70数代にわたり

宮司を勤める世襲の神社でもおましたんでっせ。

中世には津守氏は武力を持つ集団でもあり南北朝時代には

後村上天皇が9年間も住吉大社に行在所を置かれましたんや。

南北朝時代には南朝方の重要拠点でもあったようでんな。

(平成21年 反り橋 架け替えの碑)

平成23年に、ご鎮座1800年記念大祭として

第49回の式年遷宮が執り行われましたんですわ。

昔は伊勢神宮と同様に20年に一度の式年遷宮をしたとの

記録がおますんやけど応仁の乱で中断となり、近世以降は

破損に従って修理するとの例になったようでんな。

先ずは大阪人が太鼓橋と呼ぶ反り橋を渡りまっせ。

長さは約20m・幅が5.5m・高さ3.6m

(住吉大社の 反リ橋)

(国宝 本殿四棟)

この階段を登ると住吉大社の本殿になりまんねんで。

住吉造りと呼ばれる有名な神社建築なんだそうでっせ。

(第三本宮から 奥に向けて撮影)

一番手前の第三本宮から奥へ第二本宮そして一番奥に

第一本宮と住吉大社の男三神が直列に並んだ配置でんな。

日本の神社建築にしては珍しい並び方をしてるそうでっせ。

(第三本宮 & 第四本宮)

左側が第三本宮で表筒男命(うわつつのおのみこと)の本殿で

右手が第四本宮の神功皇后(じんぐうこうごう)さまが

遺命の通り横に並列した形で祀られてまねん。

住吉大社のHPによれば海原を行く船団のように立ち並び

「三社の並ぶは魚鱗(ぎょりん)の備え 一社のひらくは

鶴翼(かくよく)の構えあり よって八陣の法をあらわす」

やはり海の神様だけに兵法も心得て居られる訳でんな。

先ずは第一本宮の底筒男命(そこつつのおのみこと)の

本殿から、お詣りして行きまひょかな。

(第一本宮の 拝殿)

正面から見える部分の拝殿を外陣(がいじん)と呼ぶそうですわ。

桧皮葺の屋根に直線型の妻入り式の出入り口になってまんな。

奥が一段高くなっていて、そこを内陣(ないじん)と呼ぶ

二室からできている特徴的な拝殿でおます。

(第二本宮の 内陣部分を裏側から撮影)

こちらは柱と垂木や破風板は丹塗で、羽目板壁は白胡粉塗り

桧皮葺の屋根に切妻で力強い直線を描いてまっしゃろ。

周囲に回廊はなくて、本殿の周囲には朱色の板玉垣に囲まれ

その外側は荒忌垣が立ち並んでいる構造になってまんな。

(第四本宮の 置千木=おきちぎ)

屋根の両端に聳えてるのを置千木(おきちぎ)と呼びまんねん。

第四本宮の神功皇后さまのお社は、内側に切り込んで地面と

水平になるように飾られているのが、女神さまの特徴なんだって。

先の画像の第二本宮は中筒男命(なかつつのおのみこと)さまで

男神さまは、外側に切り落とし地面と垂直になってまっしゃろ。

日本全国の男神さまと女神さまは、この置千木(おきちぎ)で

区別するんやと、鉄ちゃん爺やの小学校の先生のお話でっけど。

確か伊勢神宮へ修学時代に、お詣りした時の話だったような記憶。

(第三本宮 外陣部分を側面から撮影)

(第四本宮 神功皇后さまの拝殿)

鉄ちゃん爺やの「二礼・二拍・一礼」でお詣りする姿を

中国人も真剣に眺めて、見よう見まねでお詣りしてはりまぁ。

中国人観光客も神前ではマナーを守ってはりましたで。

(住吉大社の ご朱印)

住吉大社では他の神社のように巫女(みこ)さまと呼びまへん。

これは伊勢神宮や春日大社と同様に古いお神楽を伝承するので

お神楽を舞う女性なので住吉大社では神楽女(かぐらめ)と呼びます。

(住吉大社の 神楽女=かぐらめ)

頭に独特な飾りを乗せて居られるの、分かりまっか?

ご神体の鏡に神木の松、それに神の使いである白鷺を

合わせた髪飾りとして作られているのが特徴でんな。

伝説では神功皇后が社地を定める為の、ご鎮祭に訪れた際

白い鷺が三羽やってきて杉の木にとまったとのこと。

それで当地が住吉の大神の思し召しの場所だと分かり

お祀りするようになったとHPには書かれてますんや。

(本殿の石段から 反り橋方向を撮影)

(反り橋の頂上から 本殿方向を撮影)

それでは境内へ戻って石灯篭でも紹介しまひょ。

近世の住吉信仰が篤かったのが分かりまっせ。

(住吉大社の 石燈籠)

住吉大社には江戸時代から明治まで約600余基の石燈籠がおまっせ。

それぞれが形も異なり、すこぶる壮大な物や、優雅なものまで。

頼山陽や池大雅など有名な方の題字を刻んだものもありまんねん。

取りあえず3点でっけど貼り付けて置きまっさ。

(御田植 刈り取り直前の御田)

(御田植の説明板 国指定の重要無形民俗文化財)

毎年6月14日に御田植えの神事がここで催されまぁ。

まもなく10月17日には御田からお米を収穫し

初穂を住吉大社の神前に捧げられる神事なんでっせ。

昔は神嘗祭(かんなめさい)と云う祭日でしたが

現在は宮中や神社での神事としてのみ残ってますんかな。

それでは最後に絵馬を3枚だけ貼り付けて置きまひょ

こんな明治43年の奉納額も掲げられてまっせ。

剣道の道場仲間が奉納したものかしら?

(表参道にて 一礼して退散)

今回はこれにてお仕舞にしまひょ。

次回は住吉公園や復元された高燈籠などを紹介しまっさ。

ほな~ さいなら~♪