神戸市のJR元町駅から足を延ばしてJR舞子駅へ。

夕方の呑み会まで時間がおましたんですわ。

舞子駅からJR山陽本線か、それとも山陽電鉄の

阪神梅田乗り入れの、どっちでも約1時間あれば

大阪駅まで十分に戻れる。

(JR舞子駅 駅名標)

(JR舞子駅 ホーム)

JR舞子駅の改札を出たら、そこは舞子公園でっせ。

世界一の吊り橋「明石海峡大橋」が目の前に見えまぁ。

(陸橋から 舞子公園の案内標識)

高速バスやマイカーで「明石海峡大橋」は何度か渡り

淡路島や四国に出かけてるし、お馴染みなんだけどな~

不思議と、舞子の浜辺から眺める機会がおまへんでした。

そんな訳で、海が観たい気分も有り、やって来ましたんや。

(明石海峡大橋)

(明石海峡大橋を背景に 自分撮り)

(舞子公園内の 案内標識)

(橋の科学館の全景)

生憎と小雨がパラついてきましたがな。

雨を避けて、科学館の見学でもしまひょ。

(橋の科学館 自動販売機)

シルバー割引があるそうです ラッキー!

大人 310円 ⇒ シルバー 200円

(橋の科学館 入場券)

(橋の科学館 見学パンフレット)

ここからは、明石海峡大橋の画像と科学館の展示説明を

合わせて、鉄ちゃん爺やの独断と偏見で続けていきまっさ。

(明石海峡の 浮標=ふひょう)

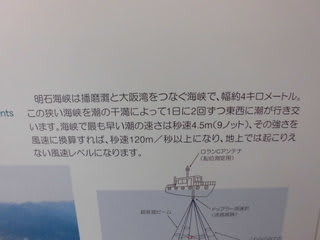

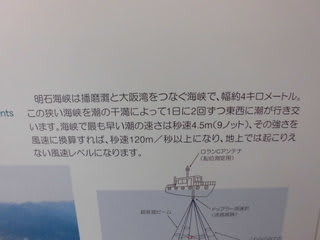

(明石海峡 潮流の説明書き)

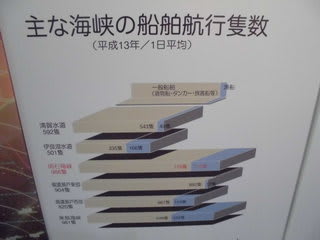

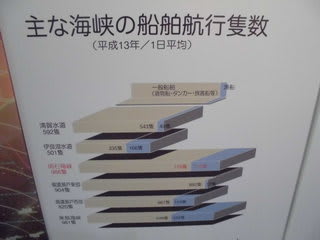

(主な海峡の 船舶航行隻数)

「明石海峡」は大阪湾と播磨灘の海峡で狭い処は幅が約4km

特に潮流が速く、最大で秒速4.5m(9ノット)にもなりまぁ。

鯛やイカナゴの漁場でもあり、瀬戸内海と大阪や神戸を結ぶ航路で

1日約1400隻もの船舶が通過する日本屈指の海峡なんですわ。

昔から海難事故が多発する、魔の海峡として恐れられたんでっせ。

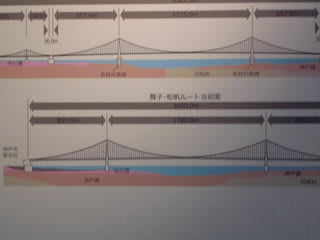

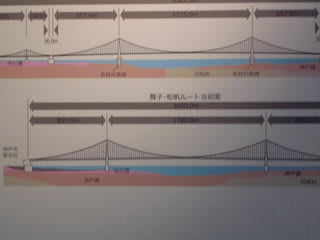

(明石海峡大橋 絵図面)

下の方が施工された「明石海峡大橋」で全長が3991mおます。

吊り橋は、塔と塔の距離=長大支間長と呼ばれるんだって。

この長さで吊り橋の長さを比較するんだって。

「明石海峡大橋」は中央の主塔と主塔の距離が1991m。

現在もギネス認定の、世界一長い吊り橋とされてますんや。

因みに第2位は中国の西候門大橋で2009年に完成し

吊り橋の長さが1650mとなってるようですわ。

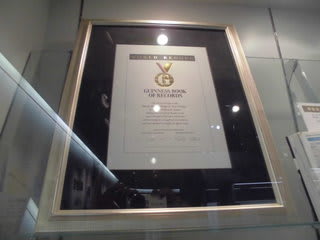

(ギネス認定書)

ギネス認定書が二つ飾られてますが、もう一つは主塔の高さが

298.3mでこれも世界一の橋の高さなんだって。

海面からの高さが、あの横浜のランドマークタワーよりも高い!

(明石海峡大橋 主塔の基礎部分=鋼ケーソン)

(建設時の 鋼ケーソン沈下工事の画像)

(甲子園球場と比較した 鋼ケーソンの図)

明石海峡の海面下約60mから掘削して、岩盤に到達したのが

海面下約90mで、そこに甲子園球場に匹敵する直径120mの

穴を掘って、そこに鋼ケーソンを沈下させ固定したんだって。

ケーソンとは鋼鉄で作られた大きな箱のような物だと考えてね。

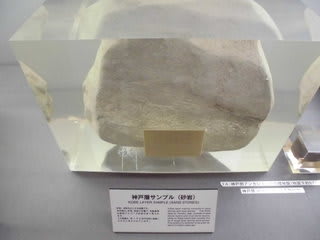

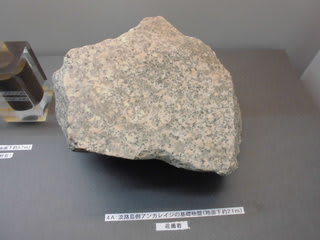

(明石海峡 海底の砂岩層)

(明石海峡 花崗岩の海底岩盤)

簡単な工事かと思いきや、潮流の早い明石海峡では難しくて

誤差5cm以内に固定するのは高度な技術が要求されたとか。

この鋼ケーソンも三重県の造船所で造られてから、曳き船が

前後6隻の都合12隻で、紀伊半島を回って8日がかりで

明石海峡まで曳航してきたと説明されてまぁ。

直径が約80m・高さが約70mの円柱形の物だったとか。

明石海峡を越えて小豆島付近で、トライアルまで試行してから

潮流の止まる約2時間を利用して2日がかりで沈下成功だって。

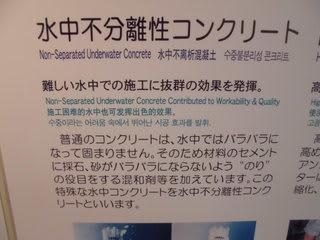

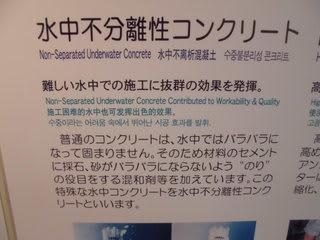

海水の中でセメントは、普通は固まらないそうですわ。

そこで考えだされたのが特殊なコンクリートなんだって。

(水中 不分離性コンクリート)

明石海峡では潮流が速いので鋼ケーソンの周りが洗掘と呼ぶ

基礎を傾けたり掘り返す現象が起きるので、周りにワイヤーの

ネットで作った袋に岩石を入れて、10mぐらいの幅で

鋼ケーソンの周囲を保護して洗掘を防いでいるようでっせ。

(主塔の説明図)

次は吊り橋のメインケーブルのお話でっせ。

「明石海峡大橋の」メインケーブルは片側1本で約6.5万トンもの

荷重を支える為に、特殊な構造で作られてるそうですわ。

(メインケーブルの ストランドの模型)

画像では分かりずらいかもしれまへんが、正六角形のストランドに

127本のワイヤーが詰められているそうですわ。

このストランドを290本集めてメインケーブルが完成なんだって。

だからメインケーブルは36830本のワイヤーで出来てる訳だね。

(メインメーブル 模型)

実際の大きさを科学館の外の実物展示品で紹介しまひょ。

合わせて鉄ちゃん爺やと、実物大の模型との比較もでっせ。

(メインケーブル 実物品)

(メインケーブル 実物大模型と自分撮り)

問題は主塔が2本有って、それを両岸から引っ張って支える

そんな設備が必要だと理解が出来まっしゃろ。

それをアンカーレイジと呼ぶのを、ご存じかしら?

(神戸側のアンカーレイジ)

この神戸側は地盤が柔らかいので、地下約52mまで掘り下げて

コンクリートで地上まで固めて完成したようでっせ。

その内部はメインケーブルを引っ張る仕組みになってるようですわ。

(アンカーレイジの 内部)

「明石海峡大橋」は1986年(昭和63年)に起工してから

1998年(平成10年)に完成するまで約11年を費やしてまぁ。

橋の総工事費用は約5000億円とか言われてましたかな。

実は工事中に、阪神淡路大震災が発生しましたんや。

1995年(平成7年)1月17日の事でしたがな。

主塔の二つが完成しメインロープの仮設工事中だったとか。

明石海峡の岩盤が淡路側の主塔とアンカーレイジで約30cm

神戸側のアンカーレイジと主塔で約72cmも動いたんだって。

地下の岩盤が動いた関係で主塔やアンカーレイジには幸いにも

被害がなくて工事は続行されたんですが、橋の長さが1mだけ。

計画よりも長くなってしまったので完成した「明石海峡大橋」は

3990m ⇒ 3991mになったとの逸話がおますんや。

橋桁のパネルの調整で工事の遅れも無く、完了したそうですわ。

(明石海峡大橋 小雨に煙る姿)

最後に小雨が降らなきゃ、「明石海峡大橋」の舞子側にある

「舞子海上プロムナード」の方へ回りたかったんですわ。

「明石海峡大橋」の橋桁の下に150mぐらいの遊歩道と

展望ラウンジが、海上が眺められるように成っているとか。

天気の良い日に、改めて再度訪問するとして引き揚げまひょ。

次回は司馬遼太郎記念館へ行ってきましたので

その画像などを紹介しまひょ。

ほんなら、これで、さいなら~🎵

夕方の呑み会まで時間がおましたんですわ。

舞子駅からJR山陽本線か、それとも山陽電鉄の

阪神梅田乗り入れの、どっちでも約1時間あれば

大阪駅まで十分に戻れる。

(JR舞子駅 駅名標)

(JR舞子駅 ホーム)

JR舞子駅の改札を出たら、そこは舞子公園でっせ。

世界一の吊り橋「明石海峡大橋」が目の前に見えまぁ。

(陸橋から 舞子公園の案内標識)

高速バスやマイカーで「明石海峡大橋」は何度か渡り

淡路島や四国に出かけてるし、お馴染みなんだけどな~

不思議と、舞子の浜辺から眺める機会がおまへんでした。

そんな訳で、海が観たい気分も有り、やって来ましたんや。

(明石海峡大橋)

(明石海峡大橋を背景に 自分撮り)

(舞子公園内の 案内標識)

(橋の科学館の全景)

生憎と小雨がパラついてきましたがな。

雨を避けて、科学館の見学でもしまひょ。

(橋の科学館 自動販売機)

シルバー割引があるそうです ラッキー!

大人 310円 ⇒ シルバー 200円

(橋の科学館 入場券)

(橋の科学館 見学パンフレット)

ここからは、明石海峡大橋の画像と科学館の展示説明を

合わせて、鉄ちゃん爺やの独断と偏見で続けていきまっさ。

(明石海峡の 浮標=ふひょう)

(明石海峡 潮流の説明書き)

(主な海峡の 船舶航行隻数)

「明石海峡」は大阪湾と播磨灘の海峡で狭い処は幅が約4km

特に潮流が速く、最大で秒速4.5m(9ノット)にもなりまぁ。

鯛やイカナゴの漁場でもあり、瀬戸内海と大阪や神戸を結ぶ航路で

1日約1400隻もの船舶が通過する日本屈指の海峡なんですわ。

昔から海難事故が多発する、魔の海峡として恐れられたんでっせ。

(明石海峡大橋 絵図面)

下の方が施工された「明石海峡大橋」で全長が3991mおます。

吊り橋は、塔と塔の距離=長大支間長と呼ばれるんだって。

この長さで吊り橋の長さを比較するんだって。

「明石海峡大橋」は中央の主塔と主塔の距離が1991m。

現在もギネス認定の、世界一長い吊り橋とされてますんや。

因みに第2位は中国の西候門大橋で2009年に完成し

吊り橋の長さが1650mとなってるようですわ。

(ギネス認定書)

ギネス認定書が二つ飾られてますが、もう一つは主塔の高さが

298.3mでこれも世界一の橋の高さなんだって。

海面からの高さが、あの横浜のランドマークタワーよりも高い!

(明石海峡大橋 主塔の基礎部分=鋼ケーソン)

(建設時の 鋼ケーソン沈下工事の画像)

(甲子園球場と比較した 鋼ケーソンの図)

明石海峡の海面下約60mから掘削して、岩盤に到達したのが

海面下約90mで、そこに甲子園球場に匹敵する直径120mの

穴を掘って、そこに鋼ケーソンを沈下させ固定したんだって。

ケーソンとは鋼鉄で作られた大きな箱のような物だと考えてね。

(明石海峡 海底の砂岩層)

(明石海峡 花崗岩の海底岩盤)

簡単な工事かと思いきや、潮流の早い明石海峡では難しくて

誤差5cm以内に固定するのは高度な技術が要求されたとか。

この鋼ケーソンも三重県の造船所で造られてから、曳き船が

前後6隻の都合12隻で、紀伊半島を回って8日がかりで

明石海峡まで曳航してきたと説明されてまぁ。

直径が約80m・高さが約70mの円柱形の物だったとか。

明石海峡を越えて小豆島付近で、トライアルまで試行してから

潮流の止まる約2時間を利用して2日がかりで沈下成功だって。

海水の中でセメントは、普通は固まらないそうですわ。

そこで考えだされたのが特殊なコンクリートなんだって。

(水中 不分離性コンクリート)

明石海峡では潮流が速いので鋼ケーソンの周りが洗掘と呼ぶ

基礎を傾けたり掘り返す現象が起きるので、周りにワイヤーの

ネットで作った袋に岩石を入れて、10mぐらいの幅で

鋼ケーソンの周囲を保護して洗掘を防いでいるようでっせ。

(主塔の説明図)

次は吊り橋のメインケーブルのお話でっせ。

「明石海峡大橋の」メインケーブルは片側1本で約6.5万トンもの

荷重を支える為に、特殊な構造で作られてるそうですわ。

(メインケーブルの ストランドの模型)

画像では分かりずらいかもしれまへんが、正六角形のストランドに

127本のワイヤーが詰められているそうですわ。

このストランドを290本集めてメインケーブルが完成なんだって。

だからメインケーブルは36830本のワイヤーで出来てる訳だね。

(メインメーブル 模型)

実際の大きさを科学館の外の実物展示品で紹介しまひょ。

合わせて鉄ちゃん爺やと、実物大の模型との比較もでっせ。

(メインケーブル 実物品)

(メインケーブル 実物大模型と自分撮り)

問題は主塔が2本有って、それを両岸から引っ張って支える

そんな設備が必要だと理解が出来まっしゃろ。

それをアンカーレイジと呼ぶのを、ご存じかしら?

(神戸側のアンカーレイジ)

この神戸側は地盤が柔らかいので、地下約52mまで掘り下げて

コンクリートで地上まで固めて完成したようでっせ。

その内部はメインケーブルを引っ張る仕組みになってるようですわ。

(アンカーレイジの 内部)

「明石海峡大橋」は1986年(昭和63年)に起工してから

1998年(平成10年)に完成するまで約11年を費やしてまぁ。

橋の総工事費用は約5000億円とか言われてましたかな。

実は工事中に、阪神淡路大震災が発生しましたんや。

1995年(平成7年)1月17日の事でしたがな。

主塔の二つが完成しメインロープの仮設工事中だったとか。

明石海峡の岩盤が淡路側の主塔とアンカーレイジで約30cm

神戸側のアンカーレイジと主塔で約72cmも動いたんだって。

地下の岩盤が動いた関係で主塔やアンカーレイジには幸いにも

被害がなくて工事は続行されたんですが、橋の長さが1mだけ。

計画よりも長くなってしまったので完成した「明石海峡大橋」は

3990m ⇒ 3991mになったとの逸話がおますんや。

橋桁のパネルの調整で工事の遅れも無く、完了したそうですわ。

(明石海峡大橋 小雨に煙る姿)

最後に小雨が降らなきゃ、「明石海峡大橋」の舞子側にある

「舞子海上プロムナード」の方へ回りたかったんですわ。

「明石海峡大橋」の橋桁の下に150mぐらいの遊歩道と

展望ラウンジが、海上が眺められるように成っているとか。

天気の良い日に、改めて再度訪問するとして引き揚げまひょ。

次回は司馬遼太郎記念館へ行ってきましたので

その画像などを紹介しまひょ。

ほんなら、これで、さいなら~🎵