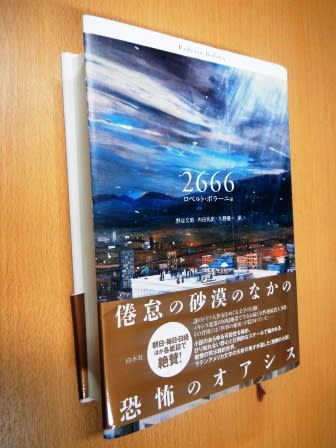

ロベルト・ボラーニョの『2666』(野谷文昭ほか訳、白水社)をようやく読み終えた。

それは、二段組みで855頁、原稿用紙(日本語)で単純計算して2700枚を超える超・長編小説である。それは、四六時中本を読むという、ある種の苦行を突き抜けたところに現れる、めくるめく文学の快楽を与えてくれる。その6600円+税という値段は、後から考えると、けっして高くないと思われる。それは、私が20歳くらいの時に、バルガス・リョサの『緑の家』を読み終えた時と同じように、終盤に至ってようやく全体が見渡せるようになるという、多幸感に酔い痴れる類稀なる文学でもある。

物語は、それぞれ独立しているかのような5部から構成される。

謎のドイツ人作家・アルチンボルディの研究者たちのやりとりが行われる「批評家たちの部」から幕が空け、文芸批評家であり、アルチンボルディの本の訳者でもある、大学教授アマルフィターノの暮らしがつづられる「アマルフィターノの部」へと続いてゆく。批評家たちはアルチンボルディを追って、メキシコにたどり着く。アマルフィターノは、メキシコのサンタテレサ大学で講じるようになる。そうした流れにおいて、『2666』の中心部分が用意されていたのだということを、ようやく物語の終盤になって、振り返って、ようやく気が付かされる。ボラーニョは、こうした点が、実に巧みである。続く「フェイトの部」と題された第3部では、社会派の記者がボクシングの取材でメキシコを訪れる。ブラック・アメリカンであるフェイトは、やがて、女性連続殺人事件のことを耳にする。その女性連続殺人事件が炸裂するのが、第4部の「犯罪の部」である。サンタテレサというメキシコの北部の町では、女性がレイプされ、次々に惨殺される。その被害の状況が、これでもかこれでもかというくらい、どんどんと積み上げられてゆく。やがて、警察は、女性連続殺人事件の重要な容疑者として、ドイツ系の移民であり、パソコン・ショップのオーナーであるハースを逮捕し、刑務所に送り込む。しかし、容疑者が監禁されても、女性連続連人事件は終わらない。社会全体で、女性をレイプして殺し続けるような不安と恐怖が、物語を支配する。そして、何が真実であるのかがまったく宙づりにされたまま、最後の第5部「アルチンボルディの部」が幕を開ける。そこでは、片足の父、片足の母をもつドイツ人青年、ハンス・ライターが、どのようにしてノーベル賞候補作家となったのかが淡々とつづられるが、物語は突然のごとく変調し、アルチンボルディの10歳違いの妹・ロッテの人生が語られ、行方が分からなくなってしまった、息子クラウスへと辿りつく。このアルチンボルディの甥であるクラウスこそが、女性連続殺人事件の容疑者として刑務所に収監されている、ハースその人だったことが、じわじわとにじみ出てくるような書き方。第4部をまるっきりひっくり返した観点から、第5部の終盤にかけて、話が展開する。さらに、ドイツからメキシコの刑務所通いをするようになったロッテは、たまたまアルチンボルディ作の本を手にし、別れ別れになって久しい兄と再会する。

物語は、途中で幾度も別の人物の人生を辿り、その意味で、話があちらこちらに拡散し、増殖していくように思えるが、その話も、全体において、一本の糸で結び合わされている。恐るべき、ストーリーテリングの技法である。