|

1級土木施工管理技士実地試験記述対策・過去問題 平成30年版 |

| クリエーター情報なし | |

| 秀和システム |

先週、管工事1級講座が終わったばかりだが、今度は1級土木施工管理技士実施試験講座をスタートした。1級土木の実地試験は10月上旬だから、1か月ほどの短期講座だ。日曜に3回コースだ。

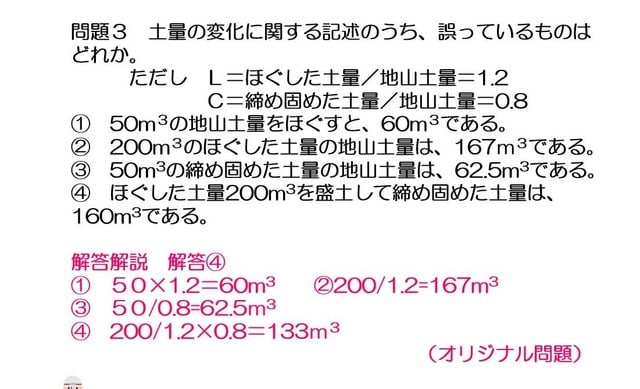

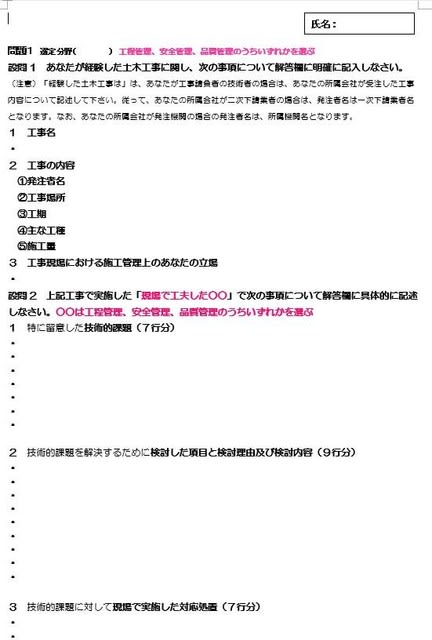

初日は顔合わせ、そして初めての受験か、前回不合格ならその原因は何かを聞く。この試験は、経験記述がポイントになるが、専門土木も最近は、穴埋め問題が増え、、専門用語の語彙をかなり知っていないと書けない問題が多くなっている。

昨年以前の講座は、経験記述の添削を中心にしていた。するとどうしても添削が中心になり、専門土木の学習がおろそかになってしまう。実地試験の学習期間は約1か月、短期決戦である。

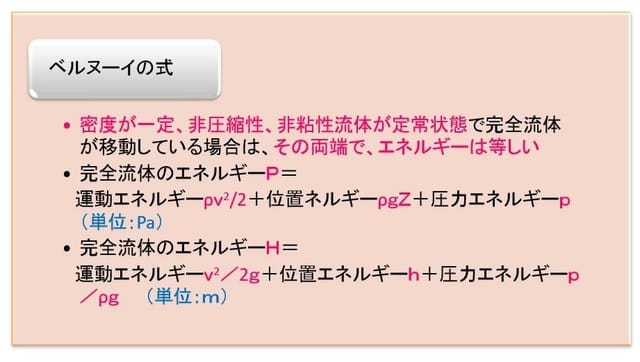

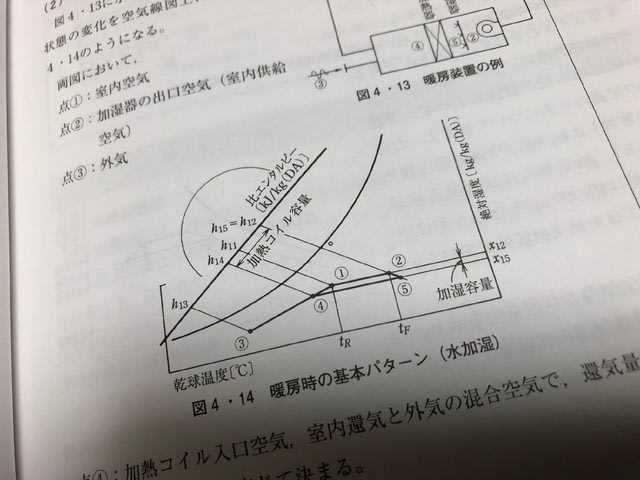

そこで、今回は、午前が専門土木、午後が経験記述の時間として、専門土木の学習時間を確保した。写真のテキストの主要事項を、私の準備したパワポの様式に従って、受講生がまとめていく。これを写真に撮って、スマホに入れ、電車の中でも学習できるようにする。現場の監督さんは、朝早く、夜は書類整理で残業も多い。つまり十分学習する時間がないのだ。

あるとすれば、日曜くらい、その日曜は、私の講座の時間である。あとは電車の中くらいだから、スマホで学習できるような環境を作るようにしたのである。初日は皆、かなりの厚みのある資料を作ってもらった。そして経験記述も工程管理を十分添削できた。スタートは上々である。

ようやく

ようやく