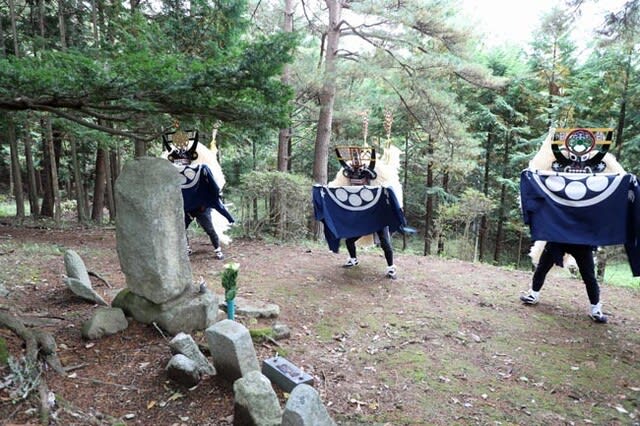

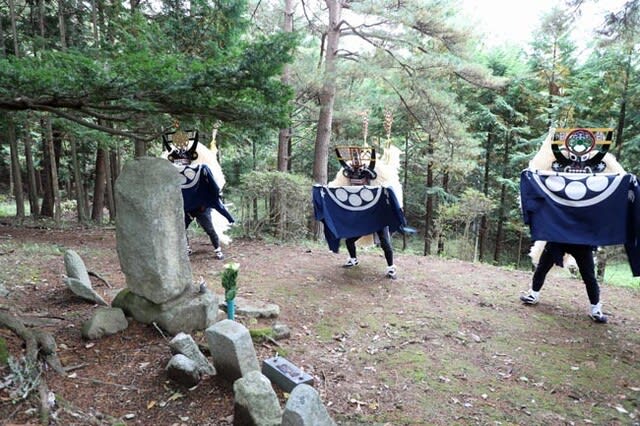

遠野郷しし踊り「駒木鹿子踊り」今年の踊り納めは、この日10月17日(日)に行われた法門山福泉寺の秋季大祭への奉納となったようです。

毎年、踊り納めには駒木鹿子踊りの創始者と云われる「角助」の墓所にて踊りを披露する習わしとなっている。

地元の史跡や名勝地、歴史等を掲載する小冊子には、毎年踊り始めと納めに墓前に参って踊りを披露と記されているが、保存会の会長さんによると踊り納めのみで、大方は遠野郷八幡宮の例大祭(遠野まつり)の最終日、八幡宮での馬場めぐりが終わり若干市街地の門かけを行った後に地元に戻っての納めとなるのが多いとのことである。

今年は福泉寺の大祭日が休日であったので出番とし、ラスト披露として角助の墓前にての参拝となったようです。

花、線香にろうそくを供え、まずは会長さん、役付の方々が順にお参りする。

その後、墓前にて踊りが披露されました。

地元に住みながら実は初めてこの場面に立ち会うことができました。

いつか、いつかと思って10数年、保存会関係者に事前に聞けば簡単なことではありましたが、そのうちにと安易に考えていて今になってしまいました。

良き場面に居合わせて良かったとあらためて実感しました。

踊り終わった後は・・・

しし頭、笛太鼓の皆さんと順に線香を手向け手を合せ、小生もお線香をいただき、手を合せることができました。

以前に上の画像のような場面は目撃経験がありますが、現地での取材は初、重ねて良かったと思っております。

さて、角助さんについて・・・

角助及びその系譜の人々の墓所

駒木鹿子踊りでは元祖角助としてその名は名高い。

遠野郷しし踊りに関しては諸説いろいろ語られるも、その元祖は駒木鹿子踊りと謂われている。

「遠野古事記」によると・・・

在々には獅子踊、けんばい踊の今以て絶えず申し候。此踊も往古より当所に有り来る踊にはこれなく、何十年前の事に候や駒木村の覚助と云ふ者熊野参拝に登り候時、京都の町辻にて獅子踊有て、大勢の群衆場へ行き懸り見物致し面白く存じ、其踊を習い、国元へ帰り村の若者共へ教え、七月盆中遊びの慰めに踊り候を、他村の者共も段々見習い踊り候由申し伝へ候・・・略

遠野古事記(宝暦13年・1763年)には、駒木村(駒木村海上)の覚助が、熊野詣の際に京都の町辻で観た踊りに魅了され、それを習い覚え広めたと記してある。

また、「南部叢書 第四冊」にも覚助が京都にて鹿の頭を模し踊る様を観て、これを習い覚えて土産とした。

と記されているとのこと。

もうひとつは「上閉伊郡誌」に・・・

鹿子踊も亦(また)本郡に行はるるもの、他地方と著しく形式を異にせり。其の鹿の山野に於ける自然的常習を模して・・・略・・・かつて駒木村の一農夫、遠江国掛川に於いて鹿踊の興行を見、之を覚えて遠野に伝ふ故に一に掛川踊と称すると。

蓋し掛川に於て目撃せる鹿踊とは、有名なる岡崎の獅子踊を指せるなるべくして、要するに従前本郡地方に行はれたる踊に、此の岡崎踊の別として調和して潤飾の行はれたりしは、旧記に寛永三年(1636年)七月十四日、鱒沢村の寺に獅子踊興行云々と見ゆるものあるにても知らる。

上閉伊郡誌には、駒木村の一農夫が遠江国掛川(遠州・静岡県掛川)で獅子踊を観て習い覚えて来て、遠野に伝えたとある。

どちらも駒木村の覚助やら一農夫とありますが駒木鹿子踊保存会では掛川説をとっており、地元に残る「駒木の鹿子濫觴(らんしょう)」には覚助ではなく角助と記されている。

いずれにしても角助を名乗る人物が存在し、しし踊りに大きく関与したことは、おそらく史実であったのだろうと推測されます。

「駒木の鹿子濫觴」の由来書の終わりに「角助と申す者が見習い参り、御当所にておどり始めは近代古より有りし事の由・・・」とあるそうで、角助が伝える以前からしし踊りは伝えられていて、角助は創始者ではなく京都或いは掛川の踊りをアレンジして現在の踊りを完成し広めた人物だったのだろう・・・と先人研究者の多くが唱えております。小生もおそらくという考えでもあります。

参考にひとつ・・・

地元(駒木)の歴史、史跡、名勝地、生活様式・・・等をまとめた小冊子に角助に関わる内容が記されている。

中野角助家の系図には、角兵エ → 角助 → 某 → 某 → 松兵エ(大正5年没) → 丑蔵 → 満蔵

詳細は不明ですが近年(昭和30年代?)までは角助の御末裔が生存しており、調べによってはご子孫というかその系統が判るかもしれません。

このことは色々と調整しながら調べられたら?・・・と考えております。

元祖角助の墓

県道を附馬牛に向かっての右手の山際、約150メートルの位置で峰の先端部、松、杉林の中に存在している。

背後に高楢山があり、市内でも名うての熊出没地帯でもあります。

高楢山からタラジャ(太郎沢)、そして妻の神、耳切山に至る山野は、今も昔も(小生の少年時代も変わらず)月の輪熊の巣窟と言われております。

ご参拝の際は十分お気をつけてください。

※参考図書 遠野市史第四巻・上閉伊郡誌・小冊子駒木