平成21年2月某日、遠野における郷土史、民俗分野で活躍されるお二人が、土淵町にある阿修羅堂調査を行うということで、及ばずながら小生も同行したいと手を挙げておりまして、この程、日程等の調整が成り共に訪ねて参りました。

お二人とは・・・笑・・・ぶれんど歴史民俗班の「“about” blog」のaboutさん、そして「遠野なんだり・かんだり」の笛吹童子さん・・・・時折中年探偵団として遠野市内の史跡やら寺社の共同探訪をしております。

阿修羅堂・・・土淵町水内

今回もaboutさんの下準備のおかげ様で、別当さんの立会で見学できるとのことでしたが、別当さん宅のご主人が風邪で寝込んでいるということで、鍵のみお借りしてお堂に向いました。

阿修羅像

遠野では珍しい阿修羅堂、といいますか東北各地でもかなり珍しいのではないのか?

阿修羅(アシュラ)とは帝釈天と戦いを繰り広げ、その戦いぶり等からなりふり構わず奮闘する姿を「阿修羅の如く」とか、争いが絶えない場面、凄惨な場面を「修羅場」といわれる語源でもある。

ということで、阿修羅堂の建立等を残される棟札等から解明、さらに関わった人物等を確認すること、また伝えられる謂れから現地調査で何かを得るといった内容でもありますが、なかなか難しいということは否めないものでもあるようです。

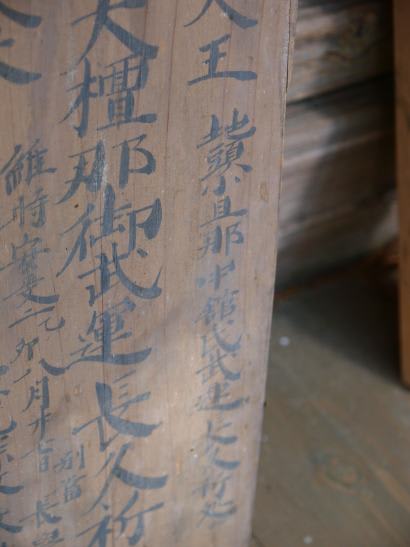

確認できる棟札では明和3年(1776)が一番古いものでしたが、同年代かとは思いますが、左端が一部欠けた古そうな棟札もあり、欠損部分に何か文字が入っていた可能性が高く、かなり残念な思いでもありました。

後に別当さんの奥さんが加わり、伝承等をお聞きしながら、それぞれ妄想やら推測を巡らせて有意義な時間を過ごすことができました。

ちなみに木食上人の足跡があったという言い伝えやら、このことを調べに来られる研究者が多いというお話も伺うことができましたが、地元に居ながら阿修羅堂の存在は知っていても今回が初めての訪問であったこと、もっと地元学に眼を向けなければと反省しております。

ちょっとボケ画像ですが・・・・汗

書かれている関係人物では・・・

檀主 八戸弥六郎義顔(遠野南部家第7代当主・遠野領主)・惣奉行 坂牛新五左衛門 祐賜・御用懸寺社奉行用書 石川門治郎 昌秀・遠野懸合 川原木小兵衛 綱保・所代官 米内弥太夫 吉福・及川五右衛門 恒節・遷宮導師 花厳院・別当 千助(別当家)

さらに別棟札には願主 中館十兵衛政福

まずは、前出の関係者7名ですが、八戸弥六郎義顔は遠野南部家の殿様で第7代当主、八戸家(遠野南部家)の分家である附馬牛八戸家から本家を継いだ殿様で、歴代の中でも名君の誉れ高き殿様と言われております。天明5年正月11日逝去(1785)。

次に坂牛氏と石川氏、この二人については、後記で詳しく記しますが、遠野南部家中に見えない姓名であり、おそらく盛岡南部家の役人であろうという想像でしたが、やはり藩の役人であるようです。

また、川原木、米内、及川は遠野家中の役人であるようです。

さらに別棟札にある中舘十兵衛政福とは遠野南部家の家老加判役のひとりで、中舘本家ではなく分家の当主のようですが、中舘氏に関しては寛永11年の知行地を見ますと 中館勘兵衛 糠前村(青笹町)、細越村(上郷町)、佐比内村(上郷町)の五百石であり、土淵方面とは無関係であるようです。

中舘氏分家で中舘金次郎70石、土淵村、東禅寺村(附馬牛町)、上栃内村之内(土淵町)があり、おそらくこちらの系譜ではないのかと思われ、その子孫では幕末の頃の支配帳には中舘十兵衛60石とあることから、分家である中舘氏であると推察されます。

なお、弥六郎義顔時代の家老加判役には中舘勘兵衛照澄と中舘十兵衛政熙の二人の中舘氏が存在することから、勘兵衛は本家、十兵衛は分家といった立場であったものと思われ政福とは政熙だと思われる。

よってこの阿修羅堂がある一帯は土淵村で中舘氏分家の知行地でもあったと思われます。

〇坂牛新五左衛門

南部藩関連の書籍等や資料だと思いますが、案外目にしていた名でもあったような・・・そんな記憶が若干あったのは事実で、現地調査での棟札を見た際は遠野南部家中の人物ではなく、盛岡南部家中の人物と即反応しました。

例のいつもの書籍「南部藩参考諸家系図」で調べますと・・・なかなかの人物だと判明、しかも遠野との関連も決して薄いものではないようです。

坂牛氏とは工藤小次郎祐行、すなわち厨川工藤氏の末裔で、南部藩士307石の家柄(坂牛本家・坂牛伊右衛門祐豊家)

新五左衛門はその分家の治左衛門家(祐豊二男)50石

新五左衛門の才覚なのか、文官として優秀だったのか、もの凄い出世をしている人物である。

盛岡第7代南部利視公時代、享保18年家督相続 50石

盛岡第8代南部利雄(としかつ)公 宝暦7年2月 御勘定頭御側役兼帯 100石加増 計150石

宝暦11年5月 寺社御町奉行 100石加増 250石

この寺社奉行時代に遠野阿修羅堂と関わりがあったものと思われる。

明和3年 御側用人 100石加増 350石・・・翌4年、大向伊織と改名 さらに150石加増 都合500石

明和6年 側用人兼帯御花巻郡代

坂牛姓に復姓 坂牛新五左衛門

やんごとなき事情によりお役御免、家禄没収・・

さて、50石から10倍の500石の大身と出世、尾去沢銅山を藩直轄として、盛岡中津川の橋脚架け替え工事、夕顔瀬橋の工事に手腕を発揮したことにより、太守である南部利雄の寵臣となったと伝えられている。

明和6年に失脚ととれる内容ではあるが、実は公文書偽装の罪とされるが、新五左衛門は、南部の人間ではなく、芸州(広島)或いは備中(岡山)の浪人といわれ、国許で罪を犯して出奔、流れて奥州に着き、なんらかの事情で坂牛家の養子となったと思われる。

国許で同僚を斬り出奔、当時他領は国外との位置付けで他領で罪を問われるものではないが、唯一、仇討であれば許される事柄で、新五左衛門はこれを恐れて逃げていたということですが、太守利雄に従って江戸参勤に出向いた際に仇と狙う人物と遭遇、驚いた新五左衛門は南部藩重臣としての地位を利用して公文書を偽装して相手を呼び出して帰り討ちにしたとかで、これが発覚して家禄没収となったようでもある。・・・真相は不明。

はじめ中野家に預けられたが、明和6年12月に八戸弥六郎に預けられ、遠野へ移送、鍋倉城内御馬屋の番所に幽閉されたが、後に遠野南部家重臣是川孫左衛門屋敷の座敷牢に入れられ明和7年牢死したと伝えられる。

〇石川門治郎 昌之

石川六郎家 7駄3人扶持

本家の石川家は300石、大崎氏家臣の石川郡主、高清水城主、石川内膳之末裔。

蝉の抜殻発見・・・抜殻のようにとは言わないが、少なくても輝かしい実績の証拠として何かを残したといえよう・・・。

遠野領の堂社に関わりが若干認められる坂牛新五衛門、その最後の地が遠野であったこと、今回の阿修羅堂を訪ねたことにより、その関係が判明といったところで、やはり郷土史分野は奥が深く幅もかなり広いとあらためて思ったしだいです。

なお、阿修羅堂本来の考察やら詳しい内容はaboutさん、笛吹童子さんのブログで後日エントリーされるものと思います。

おまけ・・・ふたつ

米田屋・・・中華そば

久しぶりに米田屋の中華そばをいただきました。

ネネ

壊れてしまった居間のテレビ・・・ついに新しいテレビを買った・・・汗

いつも違う雰囲気といいますか、テレビの色合いか?形か?ネネもテレビを観てご満悦の様子・・・笑