予てより土淵町栃内地内にあるという「なれえ館」探訪の際にご同行をお願いしておりました「遠野ぶれんど」仲間であるaboutさんと共にふたつの舘跡を探訪いたしました。

☆なれえ館(西風館)

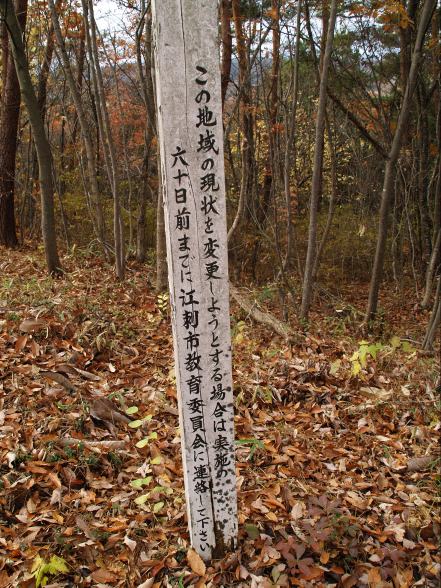

土淵町栃内、米通川と琴畑川が合流する東側の山野にあるといわれますが、例の舘跡関連資料を見てもどうも場所的にピンと来ない・・・・。

米通川も琴畑川も小烏瀬川に各々合流しているものとばかり勘違いしておりまして、今回、同行いただいたaboutさんの存在は大きく、続石、地元の御仁であると頼もしく思いました。

さて、「なれえ」とは漢字では「西風」と書いて「ならい」と読むのが遠野では通例ですが、訛っての「なれえ」?なのか?・・・資料によりますと「なれえ」とは日蔭を意味し、陽が当たらない場所のことを指すようでもあります。

資料には大型段丘含み最大10段の段差、さらに竪穴跡5個、別斜面にも8段からなる段差がみられ、これほどの舘跡が何故に地元で伝承されてこなかったのか・・・と記述されている。

米通川側の山野

場所的には資料に示される山野で間違いはなさそうであるが、舘跡特有の段差がほとんど確認できなかった。

今回は米通川側の山野と琴畑川沿いの山野の間、すなわち谷間的な場所から進入し、まずは米通川寄りの山野へ分け入った。

こちら部分に資料では遺構が随分と残されているように記述されるも尾根沿いを主に調べたが遺構等は皆無に近かった。

次に谷間を挟んだ逆側の山野に入るも、若干竪穴跡か?と思える大穴数個を確認するも少し違うような・・・結局空堀跡と思しき溝も発見するもどうやら近年に作られた山林作業用の林道という雰囲気、まさに館跡という雰囲気はあるも確証は得られずということで、結果的には空振りといった内容でもありました。

琴畑川と米通川合流点付近に祀られるお不動さん

舘跡探訪は空振りに近い内容でしたが、素朴ながらも神秘的な雰囲気が漂うお不動さんを見、まずはこんなこともあるさという思いで、二人で車を駐車した場所にて、しばし神社のことや産鉄のこと等も含めてミニ反省会。

そんな中、手持ちの資料で気になる場所があってaboutさんに聞いてみますと、すぐ近くですとのこと、折角ここまで来た事、内容が不本意であったこともあり、早速ご案内を受けて米通集落へ移動となる。

☆角地山・・・土淵町米通

「かくず(ぢ)」・・・角地

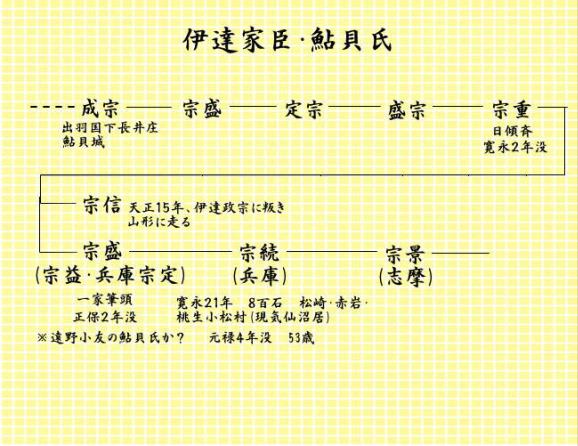

遠野市内には「角地」とされる場所が数か所存在しているといい、その場所には舘跡やらそれと思しき箇所があると見解が示されている。

舘跡探訪調査で訪ねた附馬牛町大萩の角地、ここは紛れもない館跡でありましたが、米通の角地と大萩の角地の雰囲気がよく似ていたことに驚いております。

附馬牛町大萩の角地山

かくぢ・・・とは

裏という意味らしいですが、家の裏とかの裏といった意味合いもありそうですが、何か歴史的に隠された内容があっての呼名なのかもしれません。

米通集落

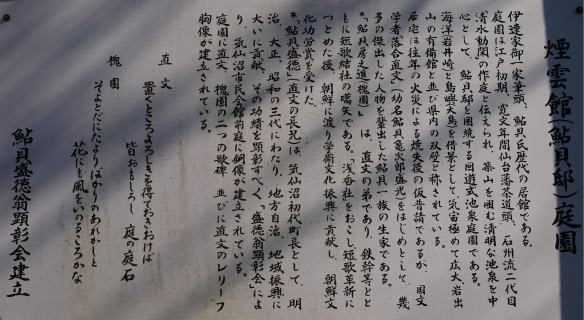

さて、米通お神楽様の上方山野ということで、尾根沿いに段差が設けられている雰囲気、しかも興味をそそられるのが、山頂の平場は五角形を成しているということ、資料には城館跡というよりも防御性集落の類で宗教的な匂いも感じさせる。

早速二人で尾根沿いを進む、傾斜もそれほどきついわけでもなく歩きやすい尾根でもありましたが、山頂に至るまで資料に示される段差等の遺構は確認できなかった。

ここも空振的な雰囲気が漂うも、なんとか山頂らしい場所に到着。

五角形でなくてもそれに近い丸みを帯びた形状でも良しとする思いがございましたが・・・・。

逆側から

なな・・なんと山頂のど真ん中に林道が敷設され、その形状が分からない、しかも笹竹も生い茂り、形状の確認は難しい・・・・。

少し離れて画像を見るとなんとなく五角形なのか不明ながらもそれらしく見える・・・・しかし、林道によって肝心な部分が破壊されて、今回は確認はできなかった。

場所的にこちらもほぼ資料の通りであり、場所違いではなさそうですが、他の遺構も確認できず、結局こちらも空振りといった内容となりました。

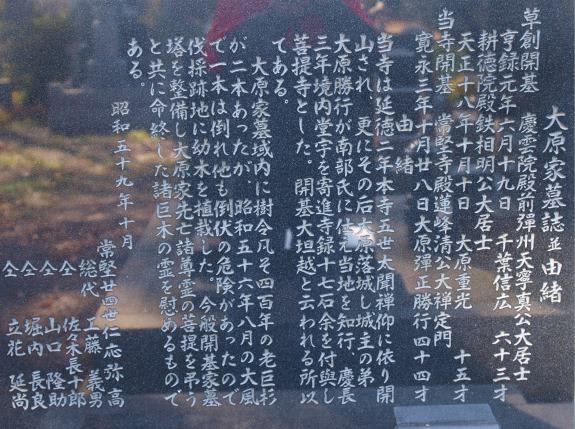

先に探訪した「なれえ館跡」そして引き続き訪ねた「角地山」、どちらも安部時代という考察がされておりますが、尾根沿いに展開されていたという段差や竪穴の跡、資料では共通点が感じられますが、角地山に関してはかなり高所で、周りの山々との比較から標高は600メートルを越えた地点でもある雰囲気、防御性集落の詳細はまだ不勉強であり探訪箇所も少なくなんともいえませんが、水辺の近くで若干の高さの山野に挟まれた平地という固定観念が崩れる今回の探訪、遺構等は確認できませんでしたが、それでも若干の痕跡やらその雰囲気は感じられる内容であったことは確かなことでもありました。

ブンブン丸も間近

鉄の歴史、このことが一番に感じられることでもあります。

今回、ご同行いただいたaboutさん、たいへんありがとうございました。

またよろしくお願いします。

☆なれえ館(西風館)

土淵町栃内、米通川と琴畑川が合流する東側の山野にあるといわれますが、例の舘跡関連資料を見てもどうも場所的にピンと来ない・・・・。

米通川も琴畑川も小烏瀬川に各々合流しているものとばかり勘違いしておりまして、今回、同行いただいたaboutさんの存在は大きく、続石、地元の御仁であると頼もしく思いました。

さて、「なれえ」とは漢字では「西風」と書いて「ならい」と読むのが遠野では通例ですが、訛っての「なれえ」?なのか?・・・資料によりますと「なれえ」とは日蔭を意味し、陽が当たらない場所のことを指すようでもあります。

資料には大型段丘含み最大10段の段差、さらに竪穴跡5個、別斜面にも8段からなる段差がみられ、これほどの舘跡が何故に地元で伝承されてこなかったのか・・・と記述されている。

米通川側の山野

場所的には資料に示される山野で間違いはなさそうであるが、舘跡特有の段差がほとんど確認できなかった。

今回は米通川側の山野と琴畑川沿いの山野の間、すなわち谷間的な場所から進入し、まずは米通川寄りの山野へ分け入った。

こちら部分に資料では遺構が随分と残されているように記述されるも尾根沿いを主に調べたが遺構等は皆無に近かった。

次に谷間を挟んだ逆側の山野に入るも、若干竪穴跡か?と思える大穴数個を確認するも少し違うような・・・結局空堀跡と思しき溝も発見するもどうやら近年に作られた山林作業用の林道という雰囲気、まさに館跡という雰囲気はあるも確証は得られずということで、結果的には空振りといった内容でもありました。

琴畑川と米通川合流点付近に祀られるお不動さん

舘跡探訪は空振りに近い内容でしたが、素朴ながらも神秘的な雰囲気が漂うお不動さんを見、まずはこんなこともあるさという思いで、二人で車を駐車した場所にて、しばし神社のことや産鉄のこと等も含めてミニ反省会。

そんな中、手持ちの資料で気になる場所があってaboutさんに聞いてみますと、すぐ近くですとのこと、折角ここまで来た事、内容が不本意であったこともあり、早速ご案内を受けて米通集落へ移動となる。

☆角地山・・・土淵町米通

「かくず(ぢ)」・・・角地

遠野市内には「角地」とされる場所が数か所存在しているといい、その場所には舘跡やらそれと思しき箇所があると見解が示されている。

舘跡探訪調査で訪ねた附馬牛町大萩の角地、ここは紛れもない館跡でありましたが、米通の角地と大萩の角地の雰囲気がよく似ていたことに驚いております。

附馬牛町大萩の角地山

かくぢ・・・とは

裏という意味らしいですが、家の裏とかの裏といった意味合いもありそうですが、何か歴史的に隠された内容があっての呼名なのかもしれません。

米通集落

さて、米通お神楽様の上方山野ということで、尾根沿いに段差が設けられている雰囲気、しかも興味をそそられるのが、山頂の平場は五角形を成しているということ、資料には城館跡というよりも防御性集落の類で宗教的な匂いも感じさせる。

早速二人で尾根沿いを進む、傾斜もそれほどきついわけでもなく歩きやすい尾根でもありましたが、山頂に至るまで資料に示される段差等の遺構は確認できなかった。

ここも空振的な雰囲気が漂うも、なんとか山頂らしい場所に到着。

五角形でなくてもそれに近い丸みを帯びた形状でも良しとする思いがございましたが・・・・。

逆側から

なな・・なんと山頂のど真ん中に林道が敷設され、その形状が分からない、しかも笹竹も生い茂り、形状の確認は難しい・・・・。

少し離れて画像を見るとなんとなく五角形なのか不明ながらもそれらしく見える・・・・しかし、林道によって肝心な部分が破壊されて、今回は確認はできなかった。

場所的にこちらもほぼ資料の通りであり、場所違いではなさそうですが、他の遺構も確認できず、結局こちらも空振りといった内容となりました。

先に探訪した「なれえ館跡」そして引き続き訪ねた「角地山」、どちらも安部時代という考察がされておりますが、尾根沿いに展開されていたという段差や竪穴の跡、資料では共通点が感じられますが、角地山に関してはかなり高所で、周りの山々との比較から標高は600メートルを越えた地点でもある雰囲気、防御性集落の詳細はまだ不勉強であり探訪箇所も少なくなんともいえませんが、水辺の近くで若干の高さの山野に挟まれた平地という固定観念が崩れる今回の探訪、遺構等は確認できませんでしたが、それでも若干の痕跡やらその雰囲気は感じられる内容であったことは確かなことでもありました。

ブンブン丸も間近

鉄の歴史、このことが一番に感じられることでもあります。

今回、ご同行いただいたaboutさん、たいへんありがとうございました。

またよろしくお願いします。