独立系書店の独立宣言

与えられた固有の環境こそが最大の財産

これまで二十年間、すでに多くの中小独立(系)書店が淘汰されてきました。

今、残っている書店も、市場規模そのものが縮小する時代に生き残ることは、極めて困難な状況にあるといえます。

残念ながら、これらの困難に立ち向かうべき業界の環境は旧態依然としており、あらゆる情報のデジタル化の加速とともに求められる業界体質の改善は、急務であるにもかかわらず困難なことばかりです。今の環境のまま、零細書店がこれらの状況に立ち向かうことはとても無謀なことであり、このままでの事業の継続は、合理的経営判断といえるようなものではないかもしれません。

しかし、私たち独立(系)書店は、いかなる困難な環境のもとでも地域には、より良い本を求め続ける需要があり、読書の普遍的価値を信ずる人たちが存在し続けることも知っています。

地域にそれらを求める声がある限り、それに応える商品とサービスの向上こそが、地域に生きる書店にとって最大の使命です。

それを怠ったまま、行政依存の街づくりや業界の体質改善を求めたところで、活気溢れる地域の再生をみることはありません。

真に自立した経営者は、

時間がないから

お金がないから

行政や業界が悪いから、といったことを口実にしません。

もちろん、言うべきことは言い、変えるべきことは変えるよう努力することは惜しみません。しかし、だからといって何々がないからできない、何々が悪いから出来ないといった言い訳は絶対にしません。

いかなる環境においても、「与えられた条件」のなかでこそ、「独立」「自治」という言葉の意味があるからです。

お金がないからこそ、力が弱いからこそ、

知恵を出し合い、助け合うことが

真に独立した経営体(人)の選ぶ道です。

そもそも経営の一番の成功の秘訣は、「条件が悪いこと」です。

なぜなら、条件が悪ければ悪いほど、そこに求められるのは「固有の」解決策であり、本来その「固有のもの」こそが「より強い競争力」をもつ経営にいたる最大の条件であるからです。

ひとが生まれ育った地域で自立して生きていくということは、まさにそうしたひとそれぞれの「固有な力」を、生涯をかけて発見して身につけていくことにほかなりません。

年齢、性別、職業にかかわらず、わが身に起きたことすべてを積極的に受け入れ、それに立ち向かうことこそ、ひとが生きていくことの基本であり、同時にそれこそがひとを「読書」に向かわせる根源のエネルギーでもあると思います。

今日一日の価値を高める

なにも世の中の変化のスピードは、現代になって急に速くなったわけではありません。

遠く神代の昔からわたしたちは、季節の変化に応じて衣を替え、世代の交代にともないパラダイムの転換を体験し、人智を超えた災害などの危機に直面するたびに、その時代の人びとのなせる業すべてを行使して、あらゆる危機を乗り越えてきたのです。

たしかに今起きている新しい時代の変化は、わたしたちの感覚では及びつかない大きなものかもしれません。しかし、それらの太刀打ちしがたい変化をわれわれの感性の届くものに取り戻すことも、すべて私たちの一歩の決意からはじまるものです。

つねにそれを実現する道は、自分の小さな今日の一歩からはじまることに変わりはありません。

それはすべて、日々の仕事、日々の生活のなかで起こり続けていることです。

時には大きな戦略をたてて大規模な闘いをすることもたしかに必要ですが、多くの変革の条件はこの日々の生活のなかにあります。

「今のテレビは、くだらないものばかり」と言っているその1時間(30分でもよい)を、日々のルーチンワーク以外のお店の変革のための1時間に変えるだけで、自分が食べていけるかどうかの最優先の課題の大半の問題は解決することができます。

またその1時間を、より良い本を普及するための読書の時間に振り当てるだけで、本屋としての自信と誇りを、かなりの部分で取り戻すこともできます。

残念ながら、このルーチンワーク以外の1時間の使い方がわからないという声を聞くこともあります。しかし、それこそ今あなたが立っている場所は何屋さんですかと聞きたくなります。経営の仕方、在庫管理や商品陳列から接客まで、お客さんから聞かれれば、こういう本があると探し出すのがあなたの仕事のはずです。

このことは読書本来の姿ということからも強調されなければなりません。

知識や教養を溜めこむことより、自分自身が直面している問題に立ち向かうことこそが、学ぶこと生きることの核心部分であるからです。

いやなら辞めるという権限も含めて、わたしたち一人ひとりは自分の行動に対して常に「全権」自らが持っているものです。

そのからだの頭のてっぺんから足の先まで、誰かから借りてきているものはなにもありません。すべて自分の意思によって動かされているものです。

とはいうものの、売上げ、客数ともに落ちるところまで落ちてしまい、もうそれどころではない、ということもあるかもしれません。

しかし、多くの場合、その話もおかしいと思います。

売上げ、客数が下がったその時こそ、神様はその時間のある店内で、いままでその店でやっていなかったことを考え、実行するための時間をウインクして与えてくれているはずです。

「日々是好日」という言葉があります。

残念ながら、「日々是口実」で生きている人と、日々自分が直面した現実と積極的に向き合っている人との間では、そのゴール地点の差は、いかなる学歴や肩書があっても追いつくことのできない天と地ほどの開きが生まれるものです。

同時に、こうしたからだも心も「全権」自らが主人公と成りえた仕事は、「ワーキングプア」や「過労死」などといったことも無縁な、最良の健康法でもあります。

「日々是好日」といった一日の価値を高めることこそが、万能の方策につながるものと思います。

「仕事」と「生活」を

「生命のデザイン」として組み立てる

市場規模そのものが縮小し続けるこの時代に、売り場面積の拡大にのみ頼ってきた企業は、これまでの零細書店以上の深刻な危機に直面します。

なぜなら、店舗の大型化で売上げを伸ばすこが出来るのは1年目のみで、多くの店舗は出店後間もなく売上げが下がり始めて、その固定費を縮小し続ける市場構造のなかで維持することは、零細書店の経営維持以上に至難の技であるからです。不採算店を整理するにしても、この方法は右肩上がりの時代でのみ通用した過去の方法であると言わざるをえません。

それに対してわれわれは、地域の顧客情報こそが最大の経営資源であることを確信し、「規模の経済」から、「質(価値)の経済」への転換をいち早く目指すものです。

もちろんそれはビジネスとしての「質の経済」を追求しているという意味で、決して安易な「反」市場主義を目指しているわけではありません。

交換のしくみを「市場の力」にのみに委ねる社会から、「生命(いのち)のデザイン」に組み替える生活者の営みとしての労働を追求していくということです。

「質(価値)の経済」とは、本や顧客のデータ分析精度をあげることではありません。それは一人の顧客との出会いや要望、一冊の本との出会いと感動から出発するものです。

また、生命(いのち)のデザインとは、決して環境問題のコーナーをつくればよいという問題でもありません。仕入れ方、陳列の仕方、売り方、コミュニケーション方法、さらには掃除の仕方などすべてにわたって表現される問題です。

これは職場内のことに限りません。当然、地域や家庭の問題も含めてこそ「生命のデザイン」は成り立つものです。さらに突き詰めれば、人が棺桶に片足を突っ込むまでの生き方の選択の問題であり、決して定年後の年金生活にまでいかに逃げ込むかといったことではありません。

もちろん個別の関係にばかりとらわれずに、ビジネスは一程度の量としてこなしてこそ成り立つものですが、目の前の本を求める一人のお客様に、どれだけ誤魔化すことなく大きな満足と感動を与えられるかこそが、すべてのビジネスの原点であることに変わりはありません。

この手間を惜しむものに明日の喜びはありません。

ここを避けていくら数字をいじっても、また高価なシステムを導入しても、決して真に独立・自立した経営には至れません。

こうした一人ひとりが自分の手と足と頭を使う「独立(系)書店」こそが、地域に根差した経営を末永く続けていけるものと確信します。

地域が違えば、それぞれの地域での異なる売り方があります。

10人の顧客がいれば、10通りの売り方が求められます。

5人のスタッフがいれば、5通りの売り方を身につけることで、5つのタイプの顧客をつなぎとめることができます。

こうした与えられた制約を具体的なかたちにしていくことこそが、強い競争力の源なのです。

「独立(系)書店」が地域で真に自立する日

「独立(系)書店(INDEPENDENCE BOOK STORE)」という表現は、おそらく資本の独立を意味しているのだと思われますが、なぜ「系」の字をつけなければならないのでしょうか?

私にはどうもこの「系」の字がつく限り、自立した書店というよりは、従属、下請け、奴隷といったニュアンスの抜けきれない書店に見えてなりません。

ビジネスである限り「顧客」の僕(しもべ)であることは疑いませんが、そうであるならばなおさら、「版元の代理人」であることよりも「顧客の代理人」に徹する努力しなければならないはずです。

市場が縮小したからといって、地域の顧客が消えて無くなるわけではありません。 いかなる小売店の場合であっても、地域の期待に応えることが売上げ増につながるのであり、売上げが下がるということは、来店される顧客の期待を裏切り続けているということに他なりません。

求められているのは、そうした期待に応えられる仕入れの「権限」と「能力」を持った小売店ということです。

問題は、「配本」ではありません。「仕入れ」です。

今、それらを実現するための制度上の不備はたくさんありますが、だからといって現状でできない理由はなにもありません。

なかなか信じてもらえないかもしれませんが、

「パーソナル」、「ローカル」、「カスタマイズ」等のキーワードとともに

今、やっと「われわれの時代」がきたのです。

不景気とはいえ、地域は実に様々な業種の人びとによって支えられています。

日本全国にあるコンビニの数、およそ5万店。

医者の中でも最も多いといわれる歯医者にいたっては約8万。

意外なのは、全国にあるお寺の数、約7万5千。

理美容室にいたっては30万店以上ともいわれます。

他方、同じ医者でも眼科や産婦人科となると、1万を切る数になってしまっているようです。

私たち書店業界は、ピーク時がおよそ2万3千店。減少した今に至っては、約1万6千店程度(2013年5月1日現在 14,241 店)です。

これらの数字を見比べると、実感的に2万を切ると、業種を問わず、一定の地域に存在しない業態が出てくることがわかります。たいていどこの町に行ってもある業種というのは、2万がボーダーラインであるといえそうです。

とすると、大雑把な計算ですが、都市部へ数字の偏りはあるにしても、日本の購買力人口をおよそ1億人とみて、それを2万で割った5千人という数字が、業種を問わず個々の店の平均的な商圏人口ということになります。

一店舗5千人の商圏で食べていくというのは、随分少ない数字に見えるかもしれませんが、世界レベルで考えてもこれは、つい最近までの標準的な数字でした。

むしろ大事なのは、5千人商圏の千人程度の顧客相手で成り立たない商売というのは、そこにいる顧客が少ないからではなく、その地域の需要・要望に応えていないビジネスであると考えたほうがよいということです。

ビジネスである限り、立地を選ぶことは確かに大事です。しかし、顧客の要望に応えられない自分の店の問題を放置して、人通りの多い場所に移っても長続きしないことも明らかです。

さらに、この「5千人規模の商圏」ということには、もうひとつ大事な意味も含まれています。

これからの時代の地域づくりの原則を表した考え方で「アワニー原則」というものがあります。「人が歩いていける範囲内(半径600m程度)で、生活に必要なすべてのことが出来る街づくり」ということです。

コンパクトシティやスモールタウンといった類似の取り組みも広がっていますが、これはより普遍的な世界中どこでも通用する、生活者の自治単位として有効な考え方のことです。

この地域の自治能力の発揮できるコミュニティ単位を考えた場合でも、5千人商圏というのは、極めて妥当な数になっています。

お互いの顔が見えて、それぞれの地域風土の歴史、育った環境を共有しあえるコミュニティというのは、健全な地域社会を育てる条件でもあり、様々なビジネスをより濃い人間関係のなかで築いていくためにも、広い意味での社会資本を備えることにつながる大事な思想であるといえます。

個店の自立は、そうした単位での地域の自立と一体のものであるといえます。

先にあげた「パーソナル」、「ローカル」、「カスタマイズ」とは、決して顧客管理データベースシステムの活用法のことではありません。

もちろんローコストでそうしたシステムを活用することも大事ですが、地域で生き続けるビジネスというのは、なによりもこうした5千人規模の顧客の要望に応えて、信頼を勝ち取っていくことに他なりません。

「規模の経済」から脱却した「強い経済」とは、まさにこうした思想に支えられたものです。またこうしたビジネスこそ、私たち独立(系)書店の強みが最も発揮される領域でもあるはずです。

それには今こそ、その問題解決の力を、版元や取次に頼ることではなく、地域の顧客の代理人に徹するビジネス、川上でつくられる「業界」ではなく、顧客とその代理人が築き上げる「業界」として構築しなおさなければなりません。

その主体に「独立(系)」などという表現は合いません。

今こそ、「独立(系)書店」と呼ばれる表現のなかから「系」の字が消えて、真の自立、独立した書店となるべきです。

私たちにとってはその日こそが、INDEPENDENCE DAY (独立記念日)なのです。

もうなにも問題はありません。

わくわくする仕事に不況はありません。

売り上げは必ずのばせます。

ひとつの街に一店舗、本のコミュニケーションの出来る店が切実に求められています。

すべて私たち自身が解決の鍵を握っているのです。

残念ながら、これからも多くの書店が消えていく流れは変えられないでしょう。

しかし、ひとつの街に一店舗、

本のコミュニケーションの出来る店をつくり

売上げをのばし続けることは可能です。

やっとわれわれの時代がやってきたのです。

笑っているほうが楽しいよ

今日もこころに栄養

1冊の本

Hoshino Persons Project

星野 上

(2009年11月 刊行の冊子を一部加筆訂正)

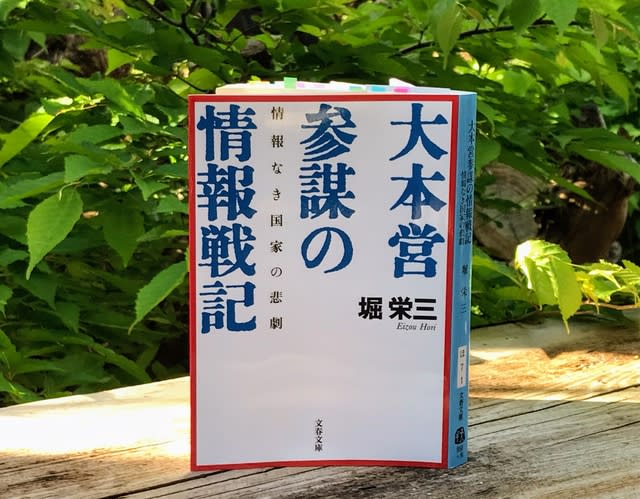

美術書やデザイン関係の単価の高い本に出会うと、つい予算オーバーしてしまいます。

美術書やデザイン関係の単価の高い本に出会うと、つい予算オーバーしてしまいます。

<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=kamituke-22&o=9&p=6&l=as1&asins=4806117609&fc1=000000<1=_blank&lc1=0000ff&bc1=000000&bg1=ffffff&noImg=1&f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>

<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=kamituke-22&o=9&p=6&l=as1&asins=4806117609&fc1=000000<1=_blank&lc1=0000ff&bc1=000000&bg1=ffffff&noImg=1&f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>