寒さが急に身に沁みるようになった、今日この頃。

いかがお過ごしでしょうか。

私はといえば、先日、冷たい雨がそぼ降る中、ザ・スズナリで行われた『ザ・きょんスズ30』へ行って、大いに楽しんでまいりました。

いや~、面白かったな~(笑)。

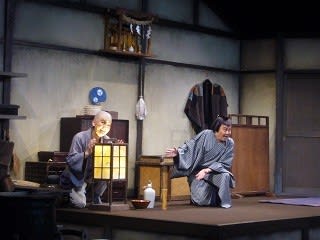

ザ・スズナリは150席ほどの客席。

4列目からは急な階段状になっており、舞台が見やすくとても良い雰囲気の劇場でした。

(パイフ椅子でしたが、とても座り心地の良いクッションが置いてあり、お尻が全然痛くならないのもGod・笑)

開口一番は、柳家小太郎さんの『堀之内』。

小太郎さんは今まで何度か聴いてますが、今回も、陽気な人柄が出た噺になっていて、とても面白かったです。

そして。

いつもの出囃子に続き、♪ブルーライトヨコハマ♪の出囃子とともに登場した喬太郎師匠(笑)。

昨日は同期の会で楽しくて下北沢で飲んだので、今日は抜け殻です、ってなことも言ってましたが(笑)、日大商学部の落研時代の話や、噺家になりたての頃の話、あまりお客さんが入らなかった寄席や色々な師匠方の話、文蔵師匠や白鳥師匠が若手時代にやったここだけの話(笑)など、疲れも見せず爆笑のマクラを約25分。

30周年の会らしく思い出話が中心でしたが、普段はなかなか聞けない若手時代の話をたっぷり聞けて、これだけでラッキーという感じでした(笑)。

それから、途中、粋な姐さんの話では、「いいでしょ、こんな人と同じ世界にいるんだ」と自慢したり(笑)、この日ゲストの正楽師匠が来てくれて本当にうれしい、という話などもありつつ。

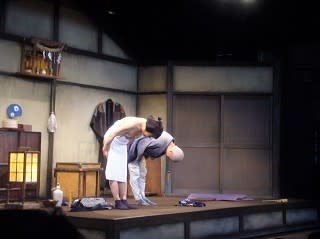

時代も変わり昔は携帯電話もなく・・という話から、『純情日記横浜篇』に。

懊悩に身もだえる喬太郎師匠に大笑い。

で、最後は・・・。

笑いながらも身につまされてしまった20分でした(笑)。

続いて、正楽師匠の紙切り。

まず最初に、喬太郎師匠がマクラで話していた東富士夫さんという曲芸師について「皆さん知ってます?」と、正楽師匠が客席に質問。

ほとんどの人が知らなかったので、どんな芸をする芸人さんだったのか、紙切りで見せてくれることに。

逆立ちをして頭に一升瓶を乗せ、両手で皿(だったかな?)を回す東富士夫さんの姿が紙切れで再現されると、客席からは「へぇ~!?」という声と大きな拍手。

文字ではその奇抜な姿は表現しづらいですが(笑)、一度生で見てみたかったな~(ちなみに、正楽師匠が切った東富士夫さんを誰がもらうか楽屋で取り合いになった、と喬太郎師匠があとで話してました・笑)。

その後は、「線香花火」や「相合傘」などお馴染みのものを切ったあと、客席からの注文。

「スズナリ」「横浜」「弟子入り」と、かなりザックリとした注文でしたが(笑)、見事に切って大きな拍手。

最後は「下北沢」と、これまた大まかな注文(笑)。

正楽師匠は「下北沢はよく知らない」ということで、注文をした小学4年生くらいの女の子二人を舞台まで呼ぶと、女の子の横顔を切って作品に。

繊細なハサミ使いで切った二人の女の子の横顔はとても似ており、客席からは大きな大きな拍手がおこってました。

鳴りやまない拍手のなか正楽師匠は退場し、ここで仲入り。

約15分の休憩があり。

喬太郎師匠が着物を着かえて再び登場。

正楽師匠が東富士夫さんを切ってくれて泣きそうになった、という話を少しだけして、すぐに本題に。

「純情日記港崎(みよざき)篇」がどんな噺かは割愛しますが・・・。

過去と現在を自在に行き交い、爆笑した次の瞬間にはしんみりと聴かせ、と思ったらまた爆笑。

時代も感情も瞬時に入れ替わる、喬太郎師匠の変幻自在っぷりは圧巻。

前のめりで聴き入ってしまいました。

笑いと切なさとやるせなさが交錯する世界を作る上げる喬太郎師匠に、すっかり感情を操られてしまった感じ(笑)。

この「港崎篇」だけで1時間口演をしてましたが、本当にあっという間。

これだけの時間、お客さんを釘付けにする喬太郎師匠は素晴らしいな~、と改めて。

爆笑の中に、人の切なくも哀しい性(さが)を感じつつ、万雷の拍手のなか終演。

外は相変わらず冷たい雨が降っていましたが、そんな寒さも吹き飛ぶ楽しい時間を過ごした夜でした。

(終演時間が21時40分で、時計を見てビックリしましたが・笑)

「ザ・きょんスズ30」のチケットをGet出来たのは、この日だけ。

演目の選り好みをしなければ、あと、2,3公演はチケットを取れたのですが、「やはり聴いたことがない噺の会がいいな~」「ゲストもこの人が・・」と思っていたら、結局こんなことに(笑)。

でも、この日に行けて、本当に良かった!!

「純情日記横浜篇」と「純情日記港崎篇」、この二つの噺はそれぞれ単独で聴いても面白いと思いますが、二席続けて聴くとその良さがより際立ちます。

こんな体験が出来るのも独演会ならでは。

改めて、素晴らしい夜でした。

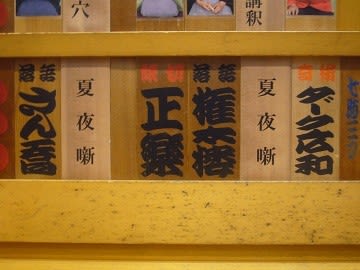

あ、それから、ロピー(って言うのかな?笑)には、喬太郎師匠が一日一枚書いてる色紙が飾られてました。

(これは初日の色紙)

喬太郎師匠は絵も達者なんだな~と、こちらも感心でした。

それから。

9月には、日本橋で行われた「COREDO落語会」へも。

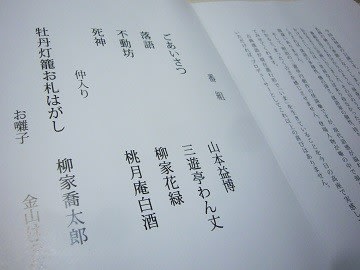

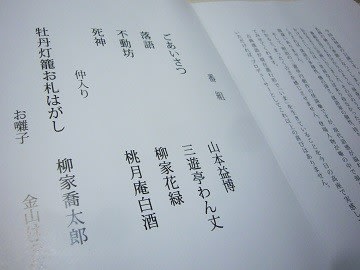

白酒師匠は「死神」。

これだけ陽気で世話好きで太った"死神"は初めてだな~(笑)。

喬太郎師匠は「牡丹灯籠お札はがし」。

是非、聴きたいと思っていた噺だったので、念願かなって僥倖でした。

まだ暑さも残る頃でしたが、かなりゾクゾクしました(笑)。

なんか、ついでに書いてしまった感じですが、こちらの会もとても良かったです(笑)。

いかがお過ごしでしょうか。

私はといえば、先日、冷たい雨がそぼ降る中、ザ・スズナリで行われた『ザ・きょんスズ30』へ行って、大いに楽しんでまいりました。

いや~、面白かったな~(笑)。

ザ・スズナリは150席ほどの客席。

4列目からは急な階段状になっており、舞台が見やすくとても良い雰囲気の劇場でした。

(パイフ椅子でしたが、とても座り心地の良いクッションが置いてあり、お尻が全然痛くならないのもGod・笑)

開口一番は、柳家小太郎さんの『堀之内』。

小太郎さんは今まで何度か聴いてますが、今回も、陽気な人柄が出た噺になっていて、とても面白かったです。

そして。

いつもの出囃子に続き、♪ブルーライトヨコハマ♪の出囃子とともに登場した喬太郎師匠(笑)。

昨日は同期の会で楽しくて下北沢で飲んだので、今日は抜け殻です、ってなことも言ってましたが(笑)、日大商学部の落研時代の話や、噺家になりたての頃の話、あまりお客さんが入らなかった寄席や色々な師匠方の話、文蔵師匠や白鳥師匠が若手時代にやったここだけの話(笑)など、疲れも見せず爆笑のマクラを約25分。

30周年の会らしく思い出話が中心でしたが、普段はなかなか聞けない若手時代の話をたっぷり聞けて、これだけでラッキーという感じでした(笑)。

それから、途中、粋な姐さんの話では、「いいでしょ、こんな人と同じ世界にいるんだ」と自慢したり(笑)、この日ゲストの正楽師匠が来てくれて本当にうれしい、という話などもありつつ。

時代も変わり昔は携帯電話もなく・・という話から、『純情日記横浜篇』に。

懊悩に身もだえる喬太郎師匠に大笑い。

で、最後は・・・。

笑いながらも身につまされてしまった20分でした(笑)。

続いて、正楽師匠の紙切り。

まず最初に、喬太郎師匠がマクラで話していた東富士夫さんという曲芸師について「皆さん知ってます?」と、正楽師匠が客席に質問。

ほとんどの人が知らなかったので、どんな芸をする芸人さんだったのか、紙切りで見せてくれることに。

逆立ちをして頭に一升瓶を乗せ、両手で皿(だったかな?)を回す東富士夫さんの姿が紙切れで再現されると、客席からは「へぇ~!?」という声と大きな拍手。

文字ではその奇抜な姿は表現しづらいですが(笑)、一度生で見てみたかったな~(ちなみに、正楽師匠が切った東富士夫さんを誰がもらうか楽屋で取り合いになった、と喬太郎師匠があとで話してました・笑)。

その後は、「線香花火」や「相合傘」などお馴染みのものを切ったあと、客席からの注文。

「スズナリ」「横浜」「弟子入り」と、かなりザックリとした注文でしたが(笑)、見事に切って大きな拍手。

最後は「下北沢」と、これまた大まかな注文(笑)。

正楽師匠は「下北沢はよく知らない」ということで、注文をした小学4年生くらいの女の子二人を舞台まで呼ぶと、女の子の横顔を切って作品に。

繊細なハサミ使いで切った二人の女の子の横顔はとても似ており、客席からは大きな大きな拍手がおこってました。

鳴りやまない拍手のなか正楽師匠は退場し、ここで仲入り。

約15分の休憩があり。

喬太郎師匠が着物を着かえて再び登場。

正楽師匠が東富士夫さんを切ってくれて泣きそうになった、という話を少しだけして、すぐに本題に。

「純情日記港崎(みよざき)篇」がどんな噺かは割愛しますが・・・。

過去と現在を自在に行き交い、爆笑した次の瞬間にはしんみりと聴かせ、と思ったらまた爆笑。

時代も感情も瞬時に入れ替わる、喬太郎師匠の変幻自在っぷりは圧巻。

前のめりで聴き入ってしまいました。

笑いと切なさとやるせなさが交錯する世界を作る上げる喬太郎師匠に、すっかり感情を操られてしまった感じ(笑)。

この「港崎篇」だけで1時間口演をしてましたが、本当にあっという間。

これだけの時間、お客さんを釘付けにする喬太郎師匠は素晴らしいな~、と改めて。

爆笑の中に、人の切なくも哀しい性(さが)を感じつつ、万雷の拍手のなか終演。

外は相変わらず冷たい雨が降っていましたが、そんな寒さも吹き飛ぶ楽しい時間を過ごした夜でした。

(終演時間が21時40分で、時計を見てビックリしましたが・笑)

「ザ・きょんスズ30」のチケットをGet出来たのは、この日だけ。

演目の選り好みをしなければ、あと、2,3公演はチケットを取れたのですが、「やはり聴いたことがない噺の会がいいな~」「ゲストもこの人が・・」と思っていたら、結局こんなことに(笑)。

でも、この日に行けて、本当に良かった!!

「純情日記横浜篇」と「純情日記港崎篇」、この二つの噺はそれぞれ単独で聴いても面白いと思いますが、二席続けて聴くとその良さがより際立ちます。

こんな体験が出来るのも独演会ならでは。

改めて、素晴らしい夜でした。

あ、それから、ロピー(って言うのかな?笑)には、喬太郎師匠が一日一枚書いてる色紙が飾られてました。

(これは初日の色紙)

喬太郎師匠は絵も達者なんだな~と、こちらも感心でした。

それから。

9月には、日本橋で行われた「COREDO落語会」へも。

白酒師匠は「死神」。

これだけ陽気で世話好きで太った"死神"は初めてだな~(笑)。

喬太郎師匠は「牡丹灯籠お札はがし」。

是非、聴きたいと思っていた噺だったので、念願かなって僥倖でした。

まだ暑さも残る頃でしたが、かなりゾクゾクしました(笑)。

なんか、ついでに書いてしまった感じですが、こちらの会もとても良かったです(笑)。