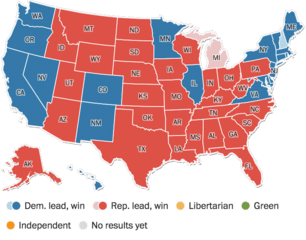

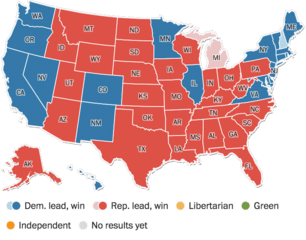

今回の大統領選挙で、勝敗を分けたのは、フロリダなどの激戦州とラストベルトの結果だと思うが、最も衝撃的であったのは、本来民主党の大地盤であったペンシルバニアが、共和党支持州に変ってしまったことである。

ペンシルバニアとほかのラストベルトを維持しておれば、或いは、僅差で敗れたフロリダを確保していれば、クリントンは勝利した。

しかし、アメリカ国民は、僅差とは言え、現在の政府や政治、エスタブリッシュメントにノーを突き付けた。

国民投票と言う民主主義の選挙が、機能したと言うべきか、メディアやエスタブリッシュメントなど大方の予想を完全に覆したのである。

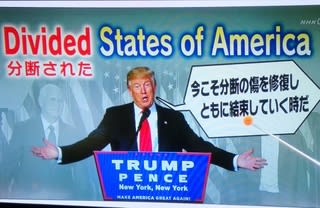

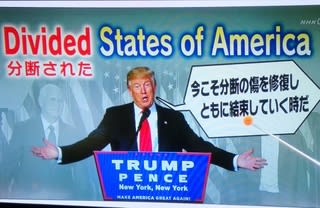

残念ながら、アメリカは、ハンチントンの言ではないが、完全に分断されてしまった。

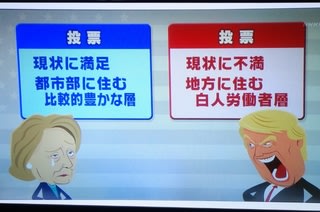

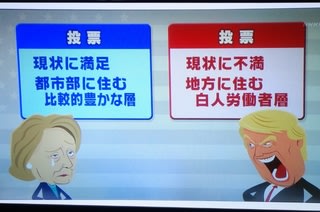

アメリカの資本主義が、弱肉強食の市場原理主義をむき出しにして驀進し、深刻な経済格差の拡大を惹起し、アメリカの良心であり、政治経済社会の良き地盤であり基礎であった筈の中間層を崩壊し、更に、2007年の世界金融危機によって、一層窮地に陥った。

2011年に展開された”We are the 99% ウォール街を占拠せよ”運動こそ、まさに、そのプロテストの断末魔の叫びであったのだが、2012年大統領選挙では、表面化しなかったものの、今回の大統領選挙では、サンダース現象の勃発で、国民の足掻きが表面化し、更に、トランプが指摘した、何の進展も変化もない現状のエスタブリッシュメントの支配する政治経済社会に対する痛烈な批難・糾弾によって、国民は目覚めた。

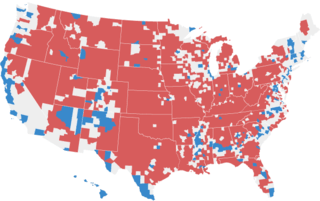

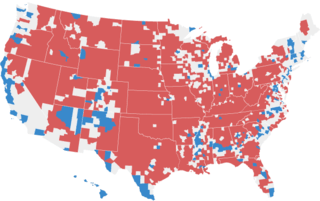

特に、グローバル化で雇用や生活を脅かされてきた労働者階級のプア―ホワイトが、Yes we canで期待したオバマ治世に失望して、雪崩を打って、トランプ支持に回った。

長い間アメリカの経済を支えてきた東部の工業地帯であるラストベルトの民主党地盤が完全に崩れ去って、トランプ支持に回ったのである。

この現象が象徴的に選挙結果に表れたのが、ペンシルバニア州だと思っている。

もう、8年前になるが、母校ウォートンスクールを訪ねた時に、アムトラックで、ニューヨークとフィラデルフィアを往復したが、フィラデルフィアに近づくと、車窓から見えるのは、延々と続く放置された廃墟のような工場跡地で、目を覆うばかりの惨状であった。

恐らく、フィラデルフィアからウイスコンシン東部に広がる、アメリカ合衆国経済の重工業と製造業の重要な拠点であったラストベルト(rustbelt)の工業地帯も、そうなのであろうと思う。

実質賃金が半世紀近くも上がらず、更に、失業の恐怖で生活基盤を突き崩された地方の人々にとっては、とにかく、この世を、そして、政治経済を変えてくれる大統領なら、誰でも良い、どん底の今よりはましになるであろうと考えた。

クリントンは、エスタブリッシュの権化とも言うべき体制派で、変化は望み得ないので、拒否の対象となり、多少、無茶苦茶でも、トランプなら、世の中を変えてくれるであろうと考えたのであろう。

さて、奇しくも、ドナルド・トランプは、このペンシルバニア大学のウォートンスクールで不動産を勉強しており、既に、在学中に、父の不動産業に参画していたと言う。

このウォートンスクールは、全米屈指の最古のビジネススクールであり、トランプは、金融界を筆頭として多くの経済界や全米の有力者に知己を持っており、強力なサポーター集団を糾合することが出来る。

これまでは、大統領府や政府は、ハーバードマフィアの牙城であったが、今度の新政府は、大きくビジネスおよび経済オリエンテッドな色彩の強い、これまでのエスタブリッシュメントと一味違った毛色の変わった政府が形成されるのではないかと思う。

トランプは、あれ程糾弾していたヒラリーを、掌を返したように、勝利宣言で褒め上げた。

私は、これまで、トランプが選挙戦中に述べていた政策や信条などについては、必ずしも、そのまま、トランプ政権の治政に反映実行されるとは思っていない。

トランプは、政治については全くの素人であり、十分な現状認識なり政治哲学があるわけではないであろうから、実際に、ホワイトハウスに入れば、どう変わり、どのような政治を行うのか、全く未知数だと思っている。

これは、全く善意な希望的観測だが、このブログのTOP口絵に、自由の鐘越しに見えるインディペンデンスホールの写真を使ったが、ウォートンで学んだトランプなら、この自由の鐘も、ジョージ・ワシントンや母校ペンシルバニア大学の創立者ベンジャミン・フランクリンたちが侃々諤々アメリカの未来を口角泡を飛ばして議論した議事堂・独立記念ホールを訪れたはずで、アメリカが、何たる国であるべきか、理想的な憲法を戴した建国の精神を体現している筈だと思っている。

Make America Great Again とは、原点に戻ることだと、思う。

トランプが、真の共和党の大統領かどうかは、分からないが、共和党は、本来、市場原理主義を推進する大企業や富裕層などの強者優遇政策を取る政党で、リベラルで国民の民生を重視し福祉社会を目指す民主党とは違って、今回プワーホワイトが期待したような政策を取る政党ではない筈。

トランプは、公共投資を拡大すると言っているが、疲弊した公共財の修復は緊急必要事としても、本来共和党は、小さな政府を志向する政党であり、財源によっては、教育、科学技術など貴重な先行投資を犠牲にすることとなろう。

また、リベラルな厚生福祉経済政策を打って、経済社会のセイフティネットの構築に努力しない限り、共和党の経済政策では、益々、経済格差の拡大を惹起するだけで、アメリカの分断化を加速するだけとなろう。

中国やメキシコに奪われた雇用を取り戻すなど、 Make America Great Again 政策を実施すると言うのだが、もう既に、決着がついていて後戻りなど不可能であり、

TPPに反対するなど、自由貿易を国是とするアメリカを、保護貿易に導けば、経済成長の芽を摘みかねない。

また、外交政策においても軍事政策においても、内向き志向が強くなるので、トランプのMake America Great Again とは逆に、外国との自由貿易とオープンな外交政策で栄えてきたアメリカを、益々衰退に追い込む可能性が高くなる。

熱に浮かれたように現体制を否定してBrexitに走って、後悔している英国人の轍を、アメリカのプワーホワイトが、踏むのかどうかは分からないが、少なくとも、今までの政策を考える限り、共和党は、強者には優しいが、弱者には馴染まない厳しい政党であることは、間違いなく、期待が費える可能性が高いと言えよう。

これまでにも、アメリカについて、何度も書いたので、論述は避けるが、アメリカの資本主義のみならず、民主主義そのものも危機に瀕している。

トランプの登場によって、益々、先行き不透明になってきたアメリカの行く末が、グローバル化した世界全体の秩序を大きく変えて行くであろう

地響きをたてて激動する震源地が、唯一の覇権国家アメリカである以上、大変な波及嵐をグローバルに伝播する。

ペンシルバニアとほかのラストベルトを維持しておれば、或いは、僅差で敗れたフロリダを確保していれば、クリントンは勝利した。

しかし、アメリカ国民は、僅差とは言え、現在の政府や政治、エスタブリッシュメントにノーを突き付けた。

国民投票と言う民主主義の選挙が、機能したと言うべきか、メディアやエスタブリッシュメントなど大方の予想を完全に覆したのである。

残念ながら、アメリカは、ハンチントンの言ではないが、完全に分断されてしまった。

アメリカの資本主義が、弱肉強食の市場原理主義をむき出しにして驀進し、深刻な経済格差の拡大を惹起し、アメリカの良心であり、政治経済社会の良き地盤であり基礎であった筈の中間層を崩壊し、更に、2007年の世界金融危機によって、一層窮地に陥った。

2011年に展開された”We are the 99% ウォール街を占拠せよ”運動こそ、まさに、そのプロテストの断末魔の叫びであったのだが、2012年大統領選挙では、表面化しなかったものの、今回の大統領選挙では、サンダース現象の勃発で、国民の足掻きが表面化し、更に、トランプが指摘した、何の進展も変化もない現状のエスタブリッシュメントの支配する政治経済社会に対する痛烈な批難・糾弾によって、国民は目覚めた。

特に、グローバル化で雇用や生活を脅かされてきた労働者階級のプア―ホワイトが、Yes we canで期待したオバマ治世に失望して、雪崩を打って、トランプ支持に回った。

長い間アメリカの経済を支えてきた東部の工業地帯であるラストベルトの民主党地盤が完全に崩れ去って、トランプ支持に回ったのである。

この現象が象徴的に選挙結果に表れたのが、ペンシルバニア州だと思っている。

もう、8年前になるが、母校ウォートンスクールを訪ねた時に、アムトラックで、ニューヨークとフィラデルフィアを往復したが、フィラデルフィアに近づくと、車窓から見えるのは、延々と続く放置された廃墟のような工場跡地で、目を覆うばかりの惨状であった。

恐らく、フィラデルフィアからウイスコンシン東部に広がる、アメリカ合衆国経済の重工業と製造業の重要な拠点であったラストベルト(rustbelt)の工業地帯も、そうなのであろうと思う。

実質賃金が半世紀近くも上がらず、更に、失業の恐怖で生活基盤を突き崩された地方の人々にとっては、とにかく、この世を、そして、政治経済を変えてくれる大統領なら、誰でも良い、どん底の今よりはましになるであろうと考えた。

クリントンは、エスタブリッシュの権化とも言うべき体制派で、変化は望み得ないので、拒否の対象となり、多少、無茶苦茶でも、トランプなら、世の中を変えてくれるであろうと考えたのであろう。

さて、奇しくも、ドナルド・トランプは、このペンシルバニア大学のウォートンスクールで不動産を勉強しており、既に、在学中に、父の不動産業に参画していたと言う。

このウォートンスクールは、全米屈指の最古のビジネススクールであり、トランプは、金融界を筆頭として多くの経済界や全米の有力者に知己を持っており、強力なサポーター集団を糾合することが出来る。

これまでは、大統領府や政府は、ハーバードマフィアの牙城であったが、今度の新政府は、大きくビジネスおよび経済オリエンテッドな色彩の強い、これまでのエスタブリッシュメントと一味違った毛色の変わった政府が形成されるのではないかと思う。

トランプは、あれ程糾弾していたヒラリーを、掌を返したように、勝利宣言で褒め上げた。

私は、これまで、トランプが選挙戦中に述べていた政策や信条などについては、必ずしも、そのまま、トランプ政権の治政に反映実行されるとは思っていない。

トランプは、政治については全くの素人であり、十分な現状認識なり政治哲学があるわけではないであろうから、実際に、ホワイトハウスに入れば、どう変わり、どのような政治を行うのか、全く未知数だと思っている。

これは、全く善意な希望的観測だが、このブログのTOP口絵に、自由の鐘越しに見えるインディペンデンスホールの写真を使ったが、ウォートンで学んだトランプなら、この自由の鐘も、ジョージ・ワシントンや母校ペンシルバニア大学の創立者ベンジャミン・フランクリンたちが侃々諤々アメリカの未来を口角泡を飛ばして議論した議事堂・独立記念ホールを訪れたはずで、アメリカが、何たる国であるべきか、理想的な憲法を戴した建国の精神を体現している筈だと思っている。

Make America Great Again とは、原点に戻ることだと、思う。

トランプが、真の共和党の大統領かどうかは、分からないが、共和党は、本来、市場原理主義を推進する大企業や富裕層などの強者優遇政策を取る政党で、リベラルで国民の民生を重視し福祉社会を目指す民主党とは違って、今回プワーホワイトが期待したような政策を取る政党ではない筈。

トランプは、公共投資を拡大すると言っているが、疲弊した公共財の修復は緊急必要事としても、本来共和党は、小さな政府を志向する政党であり、財源によっては、教育、科学技術など貴重な先行投資を犠牲にすることとなろう。

また、リベラルな厚生福祉経済政策を打って、経済社会のセイフティネットの構築に努力しない限り、共和党の経済政策では、益々、経済格差の拡大を惹起するだけで、アメリカの分断化を加速するだけとなろう。

中国やメキシコに奪われた雇用を取り戻すなど、 Make America Great Again 政策を実施すると言うのだが、もう既に、決着がついていて後戻りなど不可能であり、

TPPに反対するなど、自由貿易を国是とするアメリカを、保護貿易に導けば、経済成長の芽を摘みかねない。

また、外交政策においても軍事政策においても、内向き志向が強くなるので、トランプのMake America Great Again とは逆に、外国との自由貿易とオープンな外交政策で栄えてきたアメリカを、益々衰退に追い込む可能性が高くなる。

熱に浮かれたように現体制を否定してBrexitに走って、後悔している英国人の轍を、アメリカのプワーホワイトが、踏むのかどうかは分からないが、少なくとも、今までの政策を考える限り、共和党は、強者には優しいが、弱者には馴染まない厳しい政党であることは、間違いなく、期待が費える可能性が高いと言えよう。

これまでにも、アメリカについて、何度も書いたので、論述は避けるが、アメリカの資本主義のみならず、民主主義そのものも危機に瀕している。

トランプの登場によって、益々、先行き不透明になってきたアメリカの行く末が、グローバル化した世界全体の秩序を大きく変えて行くであろう

地響きをたてて激動する震源地が、唯一の覇権国家アメリカである以上、大変な波及嵐をグローバルに伝播する。