J.ヘンリックの「WEIRD 現代人の奇妙な心理」の中で、なぜ、記念碑的な素晴らしい鐘楼がヨーロッパの都市の中心に鎮座ましましているのか、その由縁が書かれていて面白い。

アダム・スミスの「商業が発達してくると、商人たちが必ずや、誠実さや几帳面さを社会に広めるので、これらが商業国家の第一の美徳となる」と言う文章を引用して、

それらは、まず最初に、13世紀の北イタリアのミラノ、モデナ、パルマのような都市に現れ、たちまち、イングランド、ドイツ、フランス、そして、ベネルクスに広がって行った。それらは、鐘楼とコンビなって、鐘の音が届く範囲にいるすべての人々に、起床、労働、食事の時刻を告げて、活動の同期を取らせた。と言うのである。

それらは、住民会議、訴訟手続き、地方市場の開始時刻を告げ知らせた。これら、世界初の機械式時計が、しだいに中世後期のヨーロッパ中の都市で中心的な位置を占めるようになり、市庁舎、市場広場、大聖堂を飾ることになった。どの町も都市も、より規模が大きく、より繫栄している町や都市の時計を模倣したので、機械式時計は、まるで流行り病のごとく、あっという間に広がって行った。

時計は、修道院や教会にまで感染し、修道士や司祭や教区民に対し、労働や食事や礼拝の時刻を指図するようになった。公共の場に設置された時計は、秩序ある都市生活や厳格な信仰生活を象徴するものとなった。と言うことである。

この本は、何も時計について書いた本ではなく、

欧米人に典型的なWEIRD、

((W:Western(西洋の)/ E:Educated(教育水準の高い)/ I: Industrialized(工業化された)/R:Rich(裕福な)/ D:Democratic(民主主義の)))が、世界の人類社会の標準からはかけ離れた、普通ではない( Weird奇妙な)と著者が特定するWEIRDの心理を、経済的繁栄、民主制、個人主義の起源 を追求しながら、その特異性を書いた本で、この章では、時刻に埋没する市場メンタリティーについての冒頭の部分である。

((W:Western(西洋の)/ E:Educated(教育水準の高い)/ I: Industrialized(工業化された)/R:Rich(裕福な)/ D:Democratic(民主主義の)))が、世界の人類社会の標準からはかけ離れた、普通ではない( Weird奇妙な)と著者が特定するWEIRDの心理を、経済的繁栄、民主制、個人主義の起源 を追求しながら、その特異性を書いた本で、この章では、時刻に埋没する市場メンタリティーについての冒頭の部分である。

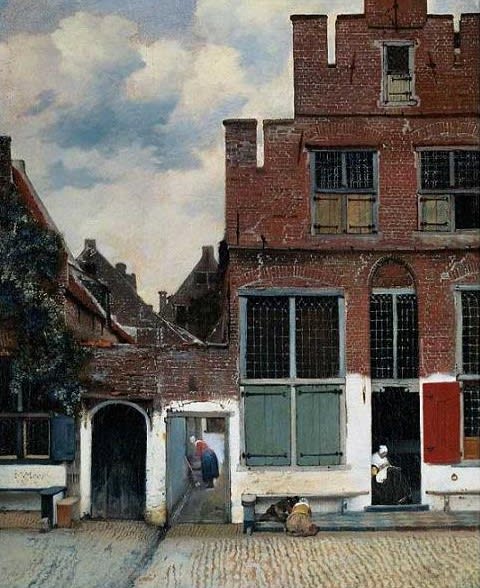

ヨーロッパの古都など、歴史と伝統のある古い都市に行くと、街の中心には、広い広場の周りに、立派な市庁舎を核に大聖堂や鐘楼や時計台など格調の高い建物が取り囲んでいて、独特な雰囲気を醸し出していて、感動する。

この鐘楼や時計台が、ヨーロッパの都市文化のみならず、資本主義の胎動期からの歴史遺産だと思うと文化の香りを感じて興味深い。

時刻がくると、時計台の人形が踊り出して綺麗な音楽が流れて時を告げるのなどは、まさに、文化そのものである。