前に上海に来た時には、真っ先に、豫園を訪れた。

何よりも、中国の古い庭園を見たかったからである。

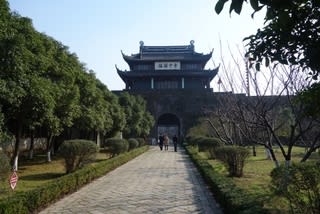

豫園は、明代に造られた江南を代表する古式庭園である。

ウイキペディアによると四川布政使の役人であった潘允端が、刑部尚書だった父の潘恩のために贈った庭園で、1559年(嘉靖38年)から1577年(万暦5年)の18年の歳月を費やし造営された。完成した時には父は没していたといわれる。清代初頭、潘氏が衰えると荒廃するが、1760年(乾隆25年)、上海の有力者たちにより再建され、豫園は南に隣接する上海城隍廟の廟園となり「西園」と改称された。当時は現在の2倍の広さがあった。1853年(咸豊3年)園内の点春楼に小刀会の司令部が置かれた。1956年、西園の約半分を庭園として改修整備し現在の豫園となる。残りの部分が豫園商城となる。1961年に一般開放され、1982年は国務院により全国重点文物保護単位となる。と言うことである。

この日は、我々のツアーは、巨大なショッピングセンターである豫園商城散策が目的で、豫園地区を訪れたのだが、私自身は、当初から、豫園商城には興味がなかったので、グループを離れて、すぐに、豫園に入園した。

中国の面白い所は、パスポートを見せれば、シニアは入園料半額。

入場してすぐの三穂堂の背後に、池を隔てて素晴らしい築山の大伽山を背負った大庭園が、その威容を現して客を魅了する。

庭園を右にして、北側へ回り込み、回廊を抜けると池畔に万花楼が現れる。

先に観た蘇州の耦園とは比べ物にはならないくらいのスケールと威容で、明および清朝の威光を垣間見る思いであった。

点春堂景区に入ると、反りあがった屋根が美しい快楼があって、瓦で龍の体を表現した龍壁などが興味深く、玉華堂景区にある奇石として有名な玉玲瓏が面白い。

この庭園でも感じたのだが、中国独特の庭石が、あまりにも、シンプルで自然に近い日本庭園の庭石との違いに、文化文明の差を感じて興味深かった。

楊貴妃と小野小町との差であろうか。

この豫園内に、ショップがあって、立派な美術品や工芸品や印章などディスプレィされていたが、流石に、素晴らしい商品である。

以前に台湾を旅行した時に、翡翠の花活けを買って帰り、床の間に置いてあるのだが、偏見なのか、素晴らしいのだが、ここの美術品同様に、趣味嗜好がしっくりこないのが、もどかしいく感じている。

さて、素通りしただけだが、豫園商城の賑わいは、大変なものである。

食べ物を筆頭に、中国の代表的な店が、立派な店舗を構えているとのことだが、むしろ、銀座と言うよりは浅草の雰囲気である。

広大な街区に、巨大な建物が四周を囲んで、10くらいの門が入り口となった巨大なショッピング兼アミューズセンターである。

丁度、春節を控えているので、中国独特の派手な飾り付けが始まっていて、カラフルと言うか極彩色の世界が、圧倒するほど迫力がある。

ところどころで、職人が、作業姿をディスプレィしている。

何故か、分からないが、中国語が分からないので、英語表記するが、「Roast Duck Pan-Fried Dumpling の店だけが、何十メートルもの行列ができて、大人気であった。

念のため、スターバックスで、カフェラテを注文したが、中々、出て来ず困った。

28元、550円くらいだが、安いのか高いのか。

いずれにしろ、中国の消費文化が、殆ど、日本並みになってきているのを感じた。

何よりも、中国の古い庭園を見たかったからである。

豫園は、明代に造られた江南を代表する古式庭園である。

ウイキペディアによると四川布政使の役人であった潘允端が、刑部尚書だった父の潘恩のために贈った庭園で、1559年(嘉靖38年)から1577年(万暦5年)の18年の歳月を費やし造営された。完成した時には父は没していたといわれる。清代初頭、潘氏が衰えると荒廃するが、1760年(乾隆25年)、上海の有力者たちにより再建され、豫園は南に隣接する上海城隍廟の廟園となり「西園」と改称された。当時は現在の2倍の広さがあった。1853年(咸豊3年)園内の点春楼に小刀会の司令部が置かれた。1956年、西園の約半分を庭園として改修整備し現在の豫園となる。残りの部分が豫園商城となる。1961年に一般開放され、1982年は国務院により全国重点文物保護単位となる。と言うことである。

この日は、我々のツアーは、巨大なショッピングセンターである豫園商城散策が目的で、豫園地区を訪れたのだが、私自身は、当初から、豫園商城には興味がなかったので、グループを離れて、すぐに、豫園に入園した。

中国の面白い所は、パスポートを見せれば、シニアは入園料半額。

入場してすぐの三穂堂の背後に、池を隔てて素晴らしい築山の大伽山を背負った大庭園が、その威容を現して客を魅了する。

庭園を右にして、北側へ回り込み、回廊を抜けると池畔に万花楼が現れる。

先に観た蘇州の耦園とは比べ物にはならないくらいのスケールと威容で、明および清朝の威光を垣間見る思いであった。

点春堂景区に入ると、反りあがった屋根が美しい快楼があって、瓦で龍の体を表現した龍壁などが興味深く、玉華堂景区にある奇石として有名な玉玲瓏が面白い。

この庭園でも感じたのだが、中国独特の庭石が、あまりにも、シンプルで自然に近い日本庭園の庭石との違いに、文化文明の差を感じて興味深かった。

楊貴妃と小野小町との差であろうか。

この豫園内に、ショップがあって、立派な美術品や工芸品や印章などディスプレィされていたが、流石に、素晴らしい商品である。

以前に台湾を旅行した時に、翡翠の花活けを買って帰り、床の間に置いてあるのだが、偏見なのか、素晴らしいのだが、ここの美術品同様に、趣味嗜好がしっくりこないのが、もどかしいく感じている。

さて、素通りしただけだが、豫園商城の賑わいは、大変なものである。

食べ物を筆頭に、中国の代表的な店が、立派な店舗を構えているとのことだが、むしろ、銀座と言うよりは浅草の雰囲気である。

広大な街区に、巨大な建物が四周を囲んで、10くらいの門が入り口となった巨大なショッピング兼アミューズセンターである。

丁度、春節を控えているので、中国独特の派手な飾り付けが始まっていて、カラフルと言うか極彩色の世界が、圧倒するほど迫力がある。

ところどころで、職人が、作業姿をディスプレィしている。

何故か、分からないが、中国語が分からないので、英語表記するが、「Roast Duck Pan-Fried Dumpling の店だけが、何十メートルもの行列ができて、大人気であった。

念のため、スターバックスで、カフェラテを注文したが、中々、出て来ず困った。

28元、550円くらいだが、安いのか高いのか。

いずれにしろ、中国の消費文化が、殆ど、日本並みになってきているのを感じた。