我々終盤探検隊は新発見をした。

「将棋史上、最初に“かに囲い”を指した人物は、徳川家治だった」という事実である。

それは1776年の棋譜に現れている。

[ナーマ・ナ・ナンダァ]

「お主らは死んでいるのだな」

日円は念を押した。

「はい、田沼の屋敷で死にました」

(中略)

「やれやれ」

日円は青円を見て笑った。

「どこまでいっても知る能わず(ナーマ・ナ・ナンダァ)、か。生きていては何も知ることはできないらしい」

青円が頷いてみせる。

「霊となったわたくしどもにも、知ることのできない事柄がたくさんあります」

久恵がいう。

「そうか。大日同様に何もかも判っていると思っていた」

「ただ、旅立ちの時を待っているのです」

「いま儂もそう聞いた。どこへ旅立つのかな」

「宇宙へ」

「星々のきらめく虚空(そら)へか。いったい何をしに」

「告げに」

「何を」

「知る能わず」

しかし日円はそれで満足したようであった。

(『妖星伝』(四)黄道の巻より)

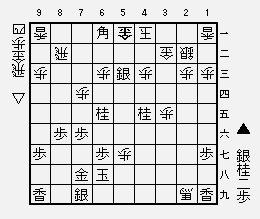

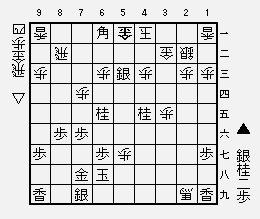

「かに囲い」

「かに囲い」

こういう、「相掛かり」戦でよく使う囲いを「かに囲い」という。いつからこの名称がついたのか(昭和なのか、それとも江戸時代からあるのか)知りたいところだが、残念ながらそれは判らない。

しかし今回、徳川家治時代を中心に将棋の古い棋譜を調べてわかったことからいくつかの発見をしてきたが、ここでさらに、この「かに囲い」は、徳川家治が最初に指した囲いだと判明したのである。少なくとも、我々の調べた棋譜の上では、そうなっている。

徳川家治将軍は、1775年から1780年までの間に、伊藤家の五代宗印や寿三を江戸城に呼び、将棋を指して、その棋譜を記録し、残している。

今回の鑑賞する棋譜は次の3つ

〔1〕徳川家治-五代伊藤宗印戦(右香落ち) 1776年2月

〔2〕五代伊藤宗印-八代大橋宗桂戦 1772年 御城将棋

〔3〕徳川家治-五代伊藤宗印戦(右香落ち) 1776年8月

さらに〔4〕江戸時代の定跡書の中の相掛かり戦法 について

【 〔1〕徳川家治-五代伊藤宗印戦(右香落ち) 一七七六年 】

「右香落ち」の一戦。上手五代伊藤宗印、8四歩。「右香落ち」の将棋は基本、上手は居飛車で闘う。

江戸時代は振り飛車が主流なので、下手はどこかへ飛車を振る場合が多かったが、だんだんと下手が居飛車を選択して「相居飛車」が増えてきた。「平手」の将棋は先手、後手の両者が「相居飛車で闘おう」という合意がないと「相居飛車」にはならないが、「右香落ち」の場合は下手の意志があれば「相居飛車」が実現する。そういう意味では対局前から下手の作戦が立てやすいということもあり、「平手」戦よりも「右香落ち」での「相居飛車」のほうが先に発展・進化した。

この対局は1776年の対局。五代宗印は49歳、十代将軍徳川家治は40歳。

上手の宗印8四飛と飛車を引いた。横歩(7六)を取らなかった。「右香落ち」の将棋では7六飛の「横歩取り」の棋譜はないようだ。9一の香車がないことで、横歩取りはおもしろくない変化があるのだろう。(具体的に何が上手にとって嫌なのか、少し考えてみたが、わからなかった)

上手は7三桂と跳ねた。「右香落ち」でこの型の前例はまだないのだが、これに類似した形での「平手」の将棋がある。それが後で次に紹介する〔2〕五代伊藤宗印-八代大橋宗桂戦(1772年御城将棋)の将棋で、ここで下手が3七桂とすると上手と下手が同型(上手が右香がないことを除いて)になるが、その形で攻めたのがその御城将棋での「五代宗印-八代宗桂戦」なのだ。先攻したのは、その時先手だった五代宗印だ。

この対局の下手の徳川家治も、当然その将棋を知っている。(将軍が見学するのが御城将棋なのだから)

この場合、「右香落ち」なので上手が先攻することになる。下手3七桂なら、上手は7五歩と攻めてきただろう。

ということもあってか、将軍家治は、3七桂の「同型」を避けた。4六銀と、銀を出た。

対して、五代宗印、4四銀。下手の狙う3五歩や5五歩と受けた手。

将軍は、6八銀。

と進んで、ここで「かに囲い」が出現したのだ。史上初の「かに囲い」が。

上手が4四銀と指したので、お互いの角のにらみ合いがなくなり、6八銀が指しやすくなった。これを見て上手も、4二銀と、「かに囲い」。

そこで下手は3七桂としたが、上手は7五歩。

上手から仕掛けてきた。7五同歩に、5五歩、同歩、6五桂。

下手も攻める。3五歩。以下、5六歩、3四歩、5五銀(次の図)

5五同銀は5七歩成~7七歩で下手悪い。したがって5五同角と取る。以下、同角、同銀。

5七歩成、同銀、同桂成、同金、3五角(次の図)

ここから、5六飛、5七桂成、同金、6五銀、5三歩、同銀、3三桂(次の図)と進んだ。

下手も間違った対応はしていないように思える。が、ここから10数手ばかり進んでみると、上手良しになった。

だとするとこの図の3三桂では、代えて4六飛と指すべきだったかもしれない。

3三桂以下は、同桂、同歩成、同金、4五桂、5六銀、3三桂不成、4二玉、5六金、3九飛、5九歩、5八歩(次の図)

5八同玉、3八飛成、4八金、5七歩(次の図)

ここまで、下手も上手も失着と思える手は指していない。

だが、図から下手家治の5七同金引に、そこで上手の五代宗印が間違えた。

宗印は4五桂と指したが、これが優位をフイにした失着。

参考図1

参考図1

この手では、5七同角成とすべきところで、同玉に、6五桂(参考図)――それで上手が優位を保っていた。

ところが実戦は上手4五桂だったので、3八金と竜を取られ、5七桂成に、4九玉(次の図)

形勢逆転して、しかも一気に下手勝勢になっている。

たとえばここで2六角とする手には、4一飛、3三玉、3一飛成、3二歩、4五桂、2四玉、4六角(参考図)となって――

参考図2

参考図2

1四玉に、5七角とされて下手勝ち。

実戦では宗印は3三玉(桂馬を入手して次に3七桂からの“詰み”を狙う)としたが――

投了図

投了図

将軍は4五桂から、見事後手玉を詰め上げた。

やはりこれも、五代宗印が“ゆるめた”のかもしれない。

それはわからないことだが、しかし将軍の強さもはっきり感じられる将棋である。途中まで宗印が完璧に攻めたので上手有利にはなったが、下手の指し手もゆるみがなく、ほぼ完璧な指し手を続けている。だから上手の一手のミスで逆転したのである。

この将軍の将棋は、うっかりミスやゆるい手が少ないことに感心させられる。

【 〔2〕五代伊藤宗印-八代大橋宗桂戦 一七七二年 御城将棋 】

上の将棋より4年ほど前の御城将棋の一局。

先手伊藤家の五代目当主宗印(鳥飼忠七)、45歳。後手番は、大橋家八代目の当主の宗桂、59歳。両家のトップがここに激突。(といってもこの時期に最も強かったのは八代宗桂の息子印寿=九代宗桂であったが)

この八代宗桂は血筋的にはあの伊藤家の三代宗看・看寿の兄弟で、父は二代宗印(鶴田幻庵)である。10歳の時大橋本家に養子として入り、「宗桂」の名をもらった。伊藤家のこの天才兄弟の中で、いちばん長生きした。

同型の「相掛かり」である。つまり上の1776年の「徳川家治-五代宗印戦」は、この将棋を原型としているのである。

ここから、先手の宗印は、3五歩と攻める。同歩に、3三歩(次の図)

八代宗桂はこれを同桂。(同角は4五桂がある)

3四に打つ歩があれば3四歩だが、その「歩」はない。この形、1筋の端歩の突きあいがあれば、攻める前に1五歩、同歩として、いつでも歩が補充できるので、それだとまた全く違う将棋になるのだろう。

先手は4六銀と出る。後手は4四銀。

そして先手宗印は、6六角、8三飛という手の交換をしてから、5五歩。6六角には7五歩が手筋だが、この場合は先手に「一歩」を渡せない(3四歩がある)ので、後手宗桂は8三飛。

ここから、5五同歩、同銀、同銀、5三歩、6二金、5五角、5七歩、4八金、4五桂と進んだ。

先手宗印は、5五同角とすぐに取らずに、5三歩と手裏剣の歩を飛ばした。後手宗桂はこれを6二金とかわしたが、この手では6六銀と角を取る手もあった。それは5二歩成、同玉、6六歩となった後、たとえば後手3六銀に、先手は7二銀から後手の飛車を召し上げる手があり、そういう筋を見越しての5五歩仕掛け前の「6六角、8三飛」の交換である。コクのある闘いだ。

後手宗桂も同じく5七歩。宗印も同様に4八金と逃げた。ソフト「激指」で調べると、これを同金と取る手があって、これは後手からの4五桂が怖いのだが、同桂と応じて、5五角で角を取られてしまうが、しかしこれははっきり先手優勢になっているようだ。

まあ、ともかく先手は4八金とかわした。これによって、いつでも、後手玉には5二銀、先手玉には5八銀の打ち込みがある状況となった。

おそらく狙っていただろう、八代宗桂は4五桂。

ここはきわどい勝負で、どっちがよいのか、わからない。(「激指」はこの手で先手良しに評価が傾いたが、その先に「激指」の“勘違い”が含まれていたようで、よく調べると簡単には先手良しの目は出てこない)

2二角成、5八銀、6八玉、2二銀、4五桂、6五桂、2九飛(次の図)

先手陣の5九角の一手詰めを2九飛で受けた。形勢不明。

後手に「攻めの決め手」があれば、勝ちになるが――

ここで、八代宗桂は5六角と打った。(「激指」もここは5六角を盤上この一手と見ている。形勢評価値は「+79」)

そこで宗印、7七桂。好手。力の籠った両者の応酬である。

これは御城将棋。徳川家治将軍もこの将棋、わくわくしながら観戦していたであろう。

ここまでみてもこれは「名局」の香りがする。ところがこの将棋、あと80手ほど続くのである。

8六歩、同歩、4七銀成、同金、同角成(詰めろ飛車取り)、6五桂(次の図)

先手五代宗印の指した6五桂は、7七の脱出口を開けながら後手玉に迫る手。

これを同馬では後手勝てないようだ。なので後手八代宗桂は2九馬と飛車を取る。その前に5八歩成とする手はあったが、単に飛車を取ったのは、4八飛(王手桂取り)を打つ手を見ていたから。後でその手が出てくる。

さて、先手の手番。ここは攻めのセンスが問われるところで、選択肢が多い。たとえば5二銀、あるいは3三歩や、4二歩がある。どれが最善かはわからない。

五代宗印は、5二歩成と指し、同金に、6一角、8二飛、5三銀と攻めていった。

まだ、「激指」の評価もどちらにも傾かない。すばらしい勝負である。

ここで4八飛と後手の八代宗桂は打った。これは先ほど述べた手で、7七玉に、4五飛成と桂馬を抜いて戦う意味である。ところがこの手で一気に「激指」の評価値は、「+1232」と、先手優勢へ傾いた。どうも4八飛~4五飛成は悪かったようである。

では、後手はそこでどう指せばよかったのか。

参考図3

参考図3

どうやら5一金が正着のようだ。

以下は一例だが、5二銀打、3一玉、5一銀不成、6五馬、4二金、2一玉、3二金、同飛

参考図4

参考図4

ここで先手に良い手があれば、という場面だが、どうもそれはないようで、ここは後手優勢のようだ。

3三歩には、8二飛とかわし、以下3二金、1二玉、2二金、同飛、3四桂と進むと、後手は持駒に金が一枚増えたので、4八飛、7七玉に、7六馬から、先手玉に“詰み”が生じている。

また、図で7七玉には、8九飛と“詰めろ”で打つ手があり、やはり先手勝てない。

しかし、本譜の「4八飛~4五飛成」よりも「5一金」が優るというのも感覚的にはわかりにくい。八代宗桂が「5一金」を逃したとしても、しかたのないことか。

実戦は、4八飛、7七玉、4五飛成以下は、5二角成、3一玉、4二金、2一玉、3二金、同玉、3四歩、同竜、2五桂、2四歩、4二成銀、2三玉、4一馬、3二桂と進んだ。

後手玉は追い込まれた。今、4一馬と王手して、後手は3二桂と受けた。

ここで決め手がある。

3三金と打てば明解に決まっている。

同銀は3二馬。同竜は同桂成、同玉、3二馬、3四玉、3七桂。1四玉なら、1六銀で。

ところが、宗印はこれを逃してしまう。3二桂合に、同銀成、同飛、2一銀、3一銀と進む(次の図)

こう進んでみると、もう後手玉を寄せ切るのはかなり難しくなっていた。

「激指」の形勢判断はまだ先手優勢となっているが、もうここは後手玉を上部脱出を完全に阻止することが難しいのだった。

1五桂と打ち、1四玉に、2六桂なら3四の飛車は取れる。けれども入玉されてしまいそうだ。(この1五桂を「激指」は最善手と見ている。上部に玉を逃がしてもそれでも後手玉はつかまえられるという判断のようだ)

4六桂はどうか。2五竜なら、3七桂と打って、これは何とかなりそうだ。しかし、4六桂に、4二金という手があって、形勢不明。

また、1五桂、1四玉、1六金、3六金。この後はよくわからない。

状況を整理すると、「先手が優勢だったが、ここは後手玉への寄せが見えずわからなくなってきた」ということ、そしてここは「いろいろな手がある」ということである。

五代宗印は3二銀不成、同銀に、そこで3三金と打ちこんだ。(数手前にこの3三金を指していれば決まっていたのだったが…)

以下、同銀左、1五桂、1四玉、3二馬、2五玉、2七飛、3六玉、2九飛、3八銀(次の図)

この3八銀はちょうど100手目。

以下戦いは続き―――

指了図

指了図

先手五代宗印の133手目6五玉で、「持将棋」となっている。

「相掛かり」という当時の新戦術、そして初めて現れた「先後同型」からの仕掛け、緊張感に満ちた中盤の攻防、そして終盤の泥仕合。将棋の面白さが満載の棋譜であった。

この将棋の上手番八代大橋宗桂はこの2年後、他界した。大橋本家の九代目は息子の印寿が継いだ。(印寿=九代大橋宗桂)

【 〔3〕徳川家治-五代伊藤宗印戦(右香落ち) 一七七六年 】

〔1〕の対局から半年後のこの両者による対局で、また「相掛かり同型」の将棋になった。

「右香落ち」なので、上手が先攻する将棋になりやすい。

それと理論的に見れば、この戦いを下手が選ぶのは、あまり得ではない。上手は9一の香車(右香)がないのだが、それがあまり損にならない将棋になるからだ。

前回の対戦(〔1〕の将棋)では、下手の徳川家治が3七桂を省略して、その一手を4六銀に使って攻勢を見せた。

今回は3七桂と跳ねて「同型」で待った。7五歩から先に上手の五代宗印に攻められるのは承知の上である。好奇心にあふれ、素直でおおらかな棋風の将軍であるから、この「同型相掛かり」を指すとどうなるのか、そこに興味があったのだろう。

上の「〔2〕五代宗印-八代宗桂戦」と同じく、宗印は、7五歩、同歩に、7七歩と攻めてきた。

7七同桂、6四銀、6六銀、5五歩、7五歩、同歩、7四歩、同歩、7六歩。

〔2〕の将棋では宗印は、5五歩と5筋を攻める前に、4四角という手を指していたが、今回はすぐに5五歩。

これに対して3五歩が、徳川家治のアイデアである。上手宗印は、同歩。上手は「歩」がほしかったところだ。(7六に打つため)

そこで家治、7四歩。同飛に、7六歩で、次の図。

7六同飛、6八銀、4二銀、4五桂、3三桂と進む。

また、先手後手ともに「かに囲い」になっている。

4五桂と下手は跳ね出したが、それを逆用するつもりか、3三桂と上手から桂交換を求めた。良い手かどうかはともかく、五代宗印の将棋は面白く、気持ちが良い。それは家治将軍の将棋にもあてはまる。

この3三桂では他に7四飛や、3六歩が有力な手。

3三桂に、同桂成、同角、5五歩、1五角、2七飛、3六歩、3八歩、7四飛、7六歩、8四桂(次の図)

上手から3三桂としたことによって、上手の角が3三に自動的に移動し、それで1五角の手が指せた。

そしてここで8四桂と、持駒の桂馬を使う。なるほどと感心するような手の組み立てだが、この手(8四桂)には、8六桂という返し技があった。家治はそう指した。宗印がこれをうっかりしたということはないだろうが、さて、読み勝っているのはどっちだ。

以下、7六飛、5四歩、8五歩、2五飛、3三角、8五桂と進む(次の図)

ここから、上手の宗印は、5七歩、同金、5六歩、同金とし、先手の金を吊り上げておいて、7八飛成と飛車を切った。同玉に、7六桂で、次の図。

金を5六まで吊り上げたことによって、角を入手したときに上手から3四角の狙いができている。

ここまで、上手の宗印の攻めがやたらかっこよく映るが、実際はどうなのか。うまくやっているのか、それとも、無理攻めなのか。(「激指」は「+73 互角」)

ここで7七角(7九角)と角を逃げるのもあったが、家治は7一飛、5一歩、7三桂成を選ぶ。攻めの棋風である。

それなら、8八桂成、同玉、3四角で、“狙いの角打ち”が実現。

それに対して、将軍は4五桂(図)。 2五角なら3三桂成以下、攻めきろうということだ。

しかし3四角と打ったところでは、すでに形勢は少し上手が良いようである。

それにしても、きびきびとした良い将棋である。

4五桂に、6六角、同金と角を取って、それから2五角と、宗印は指した。(単に2五角が正着。本譜は6六角、同金で下手の金の位置が変わったので5八飛の両取りがなくなって下手が得した)

家治は5三歩成。以下、同銀引、同桂成、同銀、4五桂に、4八飛(次の図)

なんと、4八飛が敗着。

4八飛に、5九銀打と受けられ、3八飛成に、5三桂成。こうなってみると、上手陣は受けがむつかしい状況で、もう上手に勝ちがなかった。

4八飛では、5八飛と打って、6九銀に、5四飛成と、竜を受けに使う。これなら「互角」だったようだ。

実戦の指し手は、4八飛、5九銀打、3八飛成、5三桂成、8五桂、5二成桂、3一玉、5八歩、7七歩、7九歩、2二玉、5一竜(次の図)

以下の指し手は省略。下手徳川家治の勝ち。

この将棋は途中まで、見ごたえのあるの内容の濃い将棋だった。最後は突然に下手優勢になった。

もしこの将棋を上手が“手心”を加えてあえてゆるめたとしたら、上手3四角に下手が4五桂と指した次の手、6六角だろう。敗着はその数手後の4八飛。

下手の将軍が、“相手を間違わせた”とすれば、4五桂が逆転の一手ということになる。

【 〔4〕江戸時代の定跡書の中の相掛かり戦法 】

江戸時代の定跡書の中で、平手戦の相掛かりに触れているものをチェックしてみた。

参考にしたのは次の3つの定跡書。

福島順喜『将棋絹篩』 1804年発行 「しょうぎきぬぶるい」と読むようだ

大橋宗英『将棋歩式』 1810年発行

大橋宗英『平手相懸定跡集』 1816年

この中で、特に大橋宗英『平手相懸定跡集』が「相掛かり」には詳しい。

定跡図1

定跡図1

3つの定跡本は、だいたいこの図を主として解説している。「相掛かり30手基本図」である。

上で鑑賞した棋譜はいずれも「先手5七銀・後手5三銀」の型だった。どうやらその型はその後あまり流行らず、このような4八銀のままで戦うのが江戸時代は主流になっていったようである。(5七銀5三銀型は昭和初期に大流行した)

この図、「同型」にみえるが、よく見ると金の位置が違う。先手玉は「中原囲い=5九金型」で、後手は「5二金型」だ。ということはたぶん、先手の攻め(3五歩)に対応するために後手は「5二金型」のほうが受けやすいとなったのだろう。

ここで3五歩と仕掛けるのがメインテーマなのだが、それで攻め切れないとなれば他の手を指さなければならない。大橋宗英『平手相懸定跡集』では、2二角成と交換するのはどうか。あるいは1六歩だとどうなるか。1六歩は、相手が1四歩なら端攻めができるが、1六歩に、相手から7五歩と先攻されるとどうなるか。その時に相手は「5二金型」で攻めることになるが…、というような気になる細かな部分の定跡研究が書かれている。

また、後手が7三桂を跳ねないで、その一手を使って8八角成とし、同銀に、2二銀とする研究も書いてある。

こうしたかゆいところまで触れた優れた定跡本を残していたので、宗英は、近代将棋の祖というような位置づけで紹介されることが多いのだろう。

ただしこの大橋分家から出た九世名人大橋宗英の著とされる『平手相懸定跡集』、宗英が没した1809年の7年後に発行されている。どうやら門人の藤田桂立という人物がほんとうの執筆者らしい。

定跡図2

定跡図2

3五歩と仕掛け、同歩に、3三歩。

この仕掛けは、上で見てきたように1761年に五代伊藤宗印が初めてやった仕掛けだ。(その時は5七銀・5三銀型だった)

以下、福島順喜『将棋絹篩』に記されている定跡を追っていく。この本にはこの3五歩、同歩に、2四歩、同歩、同飛、2三歩、3四飛の仕掛けも書いてある。(ただしそれは「相中原玉」になっている)

また、大橋宗英『平手相懸定跡集』には、先手の3五歩に、同歩としないで、後手が7五歩としてきた場合はどうなるかということも書かれている。その結論は、先手良しだ。

さて「3五歩~3三歩」としたが、五代伊藤宗印のときは、後手5三銀型だった。なので3三歩を同角や同金はなら、4五桂が両取りになる。だから3三歩には同桂しかなかった。

しかしこの場合は、同金も、同角も、「ある手」である。『平手相懸定跡集』では、3三同金に、同角成、同角、2三飛成以下の変化が研究されているが、3三同桂は解説されていない。(ということは宗英あるいは宗英の一派は3三同金が最善とみていたということになる)

さて、今回メイン定跡として選んだ福島順喜『将棋絹篩』の手順は、3三歩に同桂と取り、以下、6六角、8一飛、5五歩と進めている。

定跡図3

定跡図3

6六角としていったん後手の飛車を引かせ、それから5五歩。

これは「五代宗印-八代宗桂戦」でも宗印が指した手段である。この手が得かどうかはわからないが、後で7七桂と跳ねる手や、7五歩という手が有効になる可能性はある。

6六角に後手は8一飛としたが、この手では8二飛も有力ではないか。理由はあとで示す。

先手の5五歩に、後手は4四歩とする。そして5四歩の取り込みに、4三金右(次の図)

定跡図4

定跡図4

後手が中原玉(5一金型)ではなく、5二金型で構えていたのは、この4四歩~4三金右がやりたかったからだった。

ここで『将棋絹篩』の定跡手順は、2四歩から攻めていく。

2四歩、同歩、同飛、2三歩、4四飛、3六歩、4五桂(次の図)

定跡図5

定跡図5

以下、4五同桂、同飛と進んで、そこでこの書に示された定跡手順は終わり。

福島順喜の見解はこれにて先手良しのようだが、それはどうだろう。実際のところ、形勢は「互角」か。

この攻め手順、後手が「8二飛型」だったら、「後手良し」になると思う。その場合、この図で4四金と飛車を取り、同角に、4五桂とする。その時に6二銀に飛車のひもがついているという意味だ。そこで5三歩成はあるが、同銀、同角成、3七歩成はわずかながら後手有利と思われる。

だからこの2四歩からの仕掛けはなさそうだが、「8二飛」なら後手良しかというと、そう単純ではない。他に7五歩などがあるからだ。7五歩、8四飛、3四歩、同金、5五角、4二銀、8六飛、8五歩、7六飛が一例である。(これはソフトを使った我々の研究手順)

ほかに6八銀とか7七桂などの手もあり、どれも“一局”である。

江戸時代は、このように「5筋の歩を突きあう相掛かり」が、特に1800年頃に流行した。しかし江戸時代の将棋は半分以上は「駒落ち」ということもあるので、そちらの研究もせねばならず、定跡を深めるのは大変だっただろう。

この「5筋の歩を突きあう相掛かり」は、大正時代、昭和初期に大流行した。

木村義雄-花田長太郎 1924年

木村義雄-花田長太郎 1924年

上で紹介した「江戸時代の相掛かり定跡」の30手基本形の駒組みである。木村名人(十四世)が「中原囲い」を指した貴重な棋譜だが、この時代の人はたぶん大橋宗英『平手相懸定跡集』の内容を知っていたのである。木村義雄が19歳、兄弟子の花田長太郎が27歳の時の将棋。1924年はまだ大正期(13年)である。

この図はしかし1筋の端歩の突きあいが入っている。(だから手数は30手ではなく32手だ)

そうなると全く違う話になる。1筋の端攻めがあるのとないのとでは別の将棋なのだ。

やはり先手の木村は1五歩、同歩、1三歩、同香、2五桂と攻めていった。(結果は花田勝ち)

『平手相懸定跡集』では、1六歩については解説されているのだが、1六歩に1四歩と突きあった場合については解説がない。(1四歩に9四歩や8八角成は解説されている) それはつまり、1六歩1四歩型だと、後手がわるいと考えていたからだろう。だから書き記す必要もないと。

花田長太郎はその「定説」にチャレンジしてあえて「1四歩」としたのかもしれない。実際、木村義雄は攻め切れなかった。

その後、この「5筋の歩を突きあう相掛かり」はますます流行をしていくのだが、3七桂型ではなく、「先手5七銀・後手5三銀」と構えた型から、先手は4六銀、後手は6四銀と、「銀」を出ていく形が花形の戦型となっていった。

塚田正夫-升田幸三 1948年

塚田正夫-升田幸三 1948年

そして大戦後。

これは新名人になった塚田正夫と、若手のおもしろい男升田幸三を戦わせてみよう、ということで実施された「塚田・升田五番勝負」の第4局。

「相掛かり」も“新型”となった。4六歩と突いて、4七銀から5六銀と「腰掛銀」に構えるこの当時小堀流と呼ばれた型(小堀清一が以前からよく指していた型なので)の「相掛かり」。

これは有名な将棋で、それは加藤治郎が、映画『駅馬車』のようなスリルのある面白い将棋だったというので、これに「駅馬車定跡」と名付けたため。

以後、現代にいたるまで、「相掛かり」といえばこのように「4六歩」と突いていくのが基本になった。

相掛かりで角道を止めないままだと先手は7九銀(後手は3一銀)を動かしにくい。その瞬間に8八角成と角交換され、8八同金と悪形になってしまうからだ。

したがって、「相掛かり」での「かに囲い」は、案外多くは見られない。

内藤国雄-中原誠 1975年

内藤国雄-中原誠 1975年

1974年度のNHK杯決勝戦。

これが「4筋歩突きvs5筋歩突き」という「新旧対抗」と呼ばれる「相掛かり」。

そしてこの将棋は後手の中原誠が4四歩と角道を止めたので、先手は6八銀とし、「かに囲い」が出現した。

将棋はこの後、中原は「雁木」に構え、さらに6二玉と「右玉」にする。(中原が勝ち優勝した)

この対局の199年前に、この「かに囲い」を最初に指したのが、徳川第十代将軍家治なのである。

「将棋史上、最初に“かに囲い”を指した人物は、徳川家治だった」という事実である。

それは1776年の棋譜に現れている。

[ナーマ・ナ・ナンダァ]

「お主らは死んでいるのだな」

日円は念を押した。

「はい、田沼の屋敷で死にました」

(中略)

「やれやれ」

日円は青円を見て笑った。

「どこまでいっても知る能わず(ナーマ・ナ・ナンダァ)、か。生きていては何も知ることはできないらしい」

青円が頷いてみせる。

「霊となったわたくしどもにも、知ることのできない事柄がたくさんあります」

久恵がいう。

「そうか。大日同様に何もかも判っていると思っていた」

「ただ、旅立ちの時を待っているのです」

「いま儂もそう聞いた。どこへ旅立つのかな」

「宇宙へ」

「星々のきらめく虚空(そら)へか。いったい何をしに」

「告げに」

「何を」

「知る能わず」

しかし日円はそれで満足したようであった。

(『妖星伝』(四)黄道の巻より)

「かに囲い」

「かに囲い」こういう、「相掛かり」戦でよく使う囲いを「かに囲い」という。いつからこの名称がついたのか(昭和なのか、それとも江戸時代からあるのか)知りたいところだが、残念ながらそれは判らない。

しかし今回、徳川家治時代を中心に将棋の古い棋譜を調べてわかったことからいくつかの発見をしてきたが、ここでさらに、この「かに囲い」は、徳川家治が最初に指した囲いだと判明したのである。少なくとも、我々の調べた棋譜の上では、そうなっている。

徳川家治将軍は、1775年から1780年までの間に、伊藤家の五代宗印や寿三を江戸城に呼び、将棋を指して、その棋譜を記録し、残している。

今回の鑑賞する棋譜は次の3つ

〔1〕徳川家治-五代伊藤宗印戦(右香落ち) 1776年2月

〔2〕五代伊藤宗印-八代大橋宗桂戦 1772年 御城将棋

〔3〕徳川家治-五代伊藤宗印戦(右香落ち) 1776年8月

さらに〔4〕江戸時代の定跡書の中の相掛かり戦法 について

【 〔1〕徳川家治-五代伊藤宗印戦(右香落ち) 一七七六年 】

「右香落ち」の一戦。上手五代伊藤宗印、8四歩。「右香落ち」の将棋は基本、上手は居飛車で闘う。

江戸時代は振り飛車が主流なので、下手はどこかへ飛車を振る場合が多かったが、だんだんと下手が居飛車を選択して「相居飛車」が増えてきた。「平手」の将棋は先手、後手の両者が「相居飛車で闘おう」という合意がないと「相居飛車」にはならないが、「右香落ち」の場合は下手の意志があれば「相居飛車」が実現する。そういう意味では対局前から下手の作戦が立てやすいということもあり、「平手」戦よりも「右香落ち」での「相居飛車」のほうが先に発展・進化した。

この対局は1776年の対局。五代宗印は49歳、十代将軍徳川家治は40歳。

上手の宗印8四飛と飛車を引いた。横歩(7六)を取らなかった。「右香落ち」の将棋では7六飛の「横歩取り」の棋譜はないようだ。9一の香車がないことで、横歩取りはおもしろくない変化があるのだろう。(具体的に何が上手にとって嫌なのか、少し考えてみたが、わからなかった)

上手は7三桂と跳ねた。「右香落ち」でこの型の前例はまだないのだが、これに類似した形での「平手」の将棋がある。それが後で次に紹介する〔2〕五代伊藤宗印-八代大橋宗桂戦(1772年御城将棋)の将棋で、ここで下手が3七桂とすると上手と下手が同型(上手が右香がないことを除いて)になるが、その形で攻めたのがその御城将棋での「五代宗印-八代宗桂戦」なのだ。先攻したのは、その時先手だった五代宗印だ。

この対局の下手の徳川家治も、当然その将棋を知っている。(将軍が見学するのが御城将棋なのだから)

この場合、「右香落ち」なので上手が先攻することになる。下手3七桂なら、上手は7五歩と攻めてきただろう。

ということもあってか、将軍家治は、3七桂の「同型」を避けた。4六銀と、銀を出た。

対して、五代宗印、4四銀。下手の狙う3五歩や5五歩と受けた手。

将軍は、6八銀。

と進んで、ここで「かに囲い」が出現したのだ。史上初の「かに囲い」が。

上手が4四銀と指したので、お互いの角のにらみ合いがなくなり、6八銀が指しやすくなった。これを見て上手も、4二銀と、「かに囲い」。

そこで下手は3七桂としたが、上手は7五歩。

上手から仕掛けてきた。7五同歩に、5五歩、同歩、6五桂。

下手も攻める。3五歩。以下、5六歩、3四歩、5五銀(次の図)

5五同銀は5七歩成~7七歩で下手悪い。したがって5五同角と取る。以下、同角、同銀。

5七歩成、同銀、同桂成、同金、3五角(次の図)

ここから、5六飛、5七桂成、同金、6五銀、5三歩、同銀、3三桂(次の図)と進んだ。

下手も間違った対応はしていないように思える。が、ここから10数手ばかり進んでみると、上手良しになった。

だとするとこの図の3三桂では、代えて4六飛と指すべきだったかもしれない。

3三桂以下は、同桂、同歩成、同金、4五桂、5六銀、3三桂不成、4二玉、5六金、3九飛、5九歩、5八歩(次の図)

5八同玉、3八飛成、4八金、5七歩(次の図)

ここまで、下手も上手も失着と思える手は指していない。

だが、図から下手家治の5七同金引に、そこで上手の五代宗印が間違えた。

宗印は4五桂と指したが、これが優位をフイにした失着。

参考図1

参考図1この手では、5七同角成とすべきところで、同玉に、6五桂(参考図)――それで上手が優位を保っていた。

ところが実戦は上手4五桂だったので、3八金と竜を取られ、5七桂成に、4九玉(次の図)

形勢逆転して、しかも一気に下手勝勢になっている。

たとえばここで2六角とする手には、4一飛、3三玉、3一飛成、3二歩、4五桂、2四玉、4六角(参考図)となって――

参考図2

参考図21四玉に、5七角とされて下手勝ち。

実戦では宗印は3三玉(桂馬を入手して次に3七桂からの“詰み”を狙う)としたが――

投了図

投了図将軍は4五桂から、見事後手玉を詰め上げた。

やはりこれも、五代宗印が“ゆるめた”のかもしれない。

それはわからないことだが、しかし将軍の強さもはっきり感じられる将棋である。途中まで宗印が完璧に攻めたので上手有利にはなったが、下手の指し手もゆるみがなく、ほぼ完璧な指し手を続けている。だから上手の一手のミスで逆転したのである。

この将軍の将棋は、うっかりミスやゆるい手が少ないことに感心させられる。

【 〔2〕五代伊藤宗印-八代大橋宗桂戦 一七七二年 御城将棋 】

上の将棋より4年ほど前の御城将棋の一局。

先手伊藤家の五代目当主宗印(鳥飼忠七)、45歳。後手番は、大橋家八代目の当主の宗桂、59歳。両家のトップがここに激突。(といってもこの時期に最も強かったのは八代宗桂の息子印寿=九代宗桂であったが)

この八代宗桂は血筋的にはあの伊藤家の三代宗看・看寿の兄弟で、父は二代宗印(鶴田幻庵)である。10歳の時大橋本家に養子として入り、「宗桂」の名をもらった。伊藤家のこの天才兄弟の中で、いちばん長生きした。

同型の「相掛かり」である。つまり上の1776年の「徳川家治-五代宗印戦」は、この将棋を原型としているのである。

ここから、先手の宗印は、3五歩と攻める。同歩に、3三歩(次の図)

八代宗桂はこれを同桂。(同角は4五桂がある)

3四に打つ歩があれば3四歩だが、その「歩」はない。この形、1筋の端歩の突きあいがあれば、攻める前に1五歩、同歩として、いつでも歩が補充できるので、それだとまた全く違う将棋になるのだろう。

先手は4六銀と出る。後手は4四銀。

そして先手宗印は、6六角、8三飛という手の交換をしてから、5五歩。6六角には7五歩が手筋だが、この場合は先手に「一歩」を渡せない(3四歩がある)ので、後手宗桂は8三飛。

ここから、5五同歩、同銀、同銀、5三歩、6二金、5五角、5七歩、4八金、4五桂と進んだ。

先手宗印は、5五同角とすぐに取らずに、5三歩と手裏剣の歩を飛ばした。後手宗桂はこれを6二金とかわしたが、この手では6六銀と角を取る手もあった。それは5二歩成、同玉、6六歩となった後、たとえば後手3六銀に、先手は7二銀から後手の飛車を召し上げる手があり、そういう筋を見越しての5五歩仕掛け前の「6六角、8三飛」の交換である。コクのある闘いだ。

後手宗桂も同じく5七歩。宗印も同様に4八金と逃げた。ソフト「激指」で調べると、これを同金と取る手があって、これは後手からの4五桂が怖いのだが、同桂と応じて、5五角で角を取られてしまうが、しかしこれははっきり先手優勢になっているようだ。

まあ、ともかく先手は4八金とかわした。これによって、いつでも、後手玉には5二銀、先手玉には5八銀の打ち込みがある状況となった。

おそらく狙っていただろう、八代宗桂は4五桂。

ここはきわどい勝負で、どっちがよいのか、わからない。(「激指」はこの手で先手良しに評価が傾いたが、その先に「激指」の“勘違い”が含まれていたようで、よく調べると簡単には先手良しの目は出てこない)

2二角成、5八銀、6八玉、2二銀、4五桂、6五桂、2九飛(次の図)

先手陣の5九角の一手詰めを2九飛で受けた。形勢不明。

後手に「攻めの決め手」があれば、勝ちになるが――

ここで、八代宗桂は5六角と打った。(「激指」もここは5六角を盤上この一手と見ている。形勢評価値は「+79」)

そこで宗印、7七桂。好手。力の籠った両者の応酬である。

これは御城将棋。徳川家治将軍もこの将棋、わくわくしながら観戦していたであろう。

ここまでみてもこれは「名局」の香りがする。ところがこの将棋、あと80手ほど続くのである。

8六歩、同歩、4七銀成、同金、同角成(詰めろ飛車取り)、6五桂(次の図)

先手五代宗印の指した6五桂は、7七の脱出口を開けながら後手玉に迫る手。

これを同馬では後手勝てないようだ。なので後手八代宗桂は2九馬と飛車を取る。その前に5八歩成とする手はあったが、単に飛車を取ったのは、4八飛(王手桂取り)を打つ手を見ていたから。後でその手が出てくる。

さて、先手の手番。ここは攻めのセンスが問われるところで、選択肢が多い。たとえば5二銀、あるいは3三歩や、4二歩がある。どれが最善かはわからない。

五代宗印は、5二歩成と指し、同金に、6一角、8二飛、5三銀と攻めていった。

まだ、「激指」の評価もどちらにも傾かない。すばらしい勝負である。

ここで4八飛と後手の八代宗桂は打った。これは先ほど述べた手で、7七玉に、4五飛成と桂馬を抜いて戦う意味である。ところがこの手で一気に「激指」の評価値は、「+1232」と、先手優勢へ傾いた。どうも4八飛~4五飛成は悪かったようである。

では、後手はそこでどう指せばよかったのか。

参考図3

参考図3どうやら5一金が正着のようだ。

以下は一例だが、5二銀打、3一玉、5一銀不成、6五馬、4二金、2一玉、3二金、同飛

参考図4

参考図4ここで先手に良い手があれば、という場面だが、どうもそれはないようで、ここは後手優勢のようだ。

3三歩には、8二飛とかわし、以下3二金、1二玉、2二金、同飛、3四桂と進むと、後手は持駒に金が一枚増えたので、4八飛、7七玉に、7六馬から、先手玉に“詰み”が生じている。

また、図で7七玉には、8九飛と“詰めろ”で打つ手があり、やはり先手勝てない。

しかし、本譜の「4八飛~4五飛成」よりも「5一金」が優るというのも感覚的にはわかりにくい。八代宗桂が「5一金」を逃したとしても、しかたのないことか。

実戦は、4八飛、7七玉、4五飛成以下は、5二角成、3一玉、4二金、2一玉、3二金、同玉、3四歩、同竜、2五桂、2四歩、4二成銀、2三玉、4一馬、3二桂と進んだ。

後手玉は追い込まれた。今、4一馬と王手して、後手は3二桂と受けた。

ここで決め手がある。

3三金と打てば明解に決まっている。

同銀は3二馬。同竜は同桂成、同玉、3二馬、3四玉、3七桂。1四玉なら、1六銀で。

ところが、宗印はこれを逃してしまう。3二桂合に、同銀成、同飛、2一銀、3一銀と進む(次の図)

こう進んでみると、もう後手玉を寄せ切るのはかなり難しくなっていた。

「激指」の形勢判断はまだ先手優勢となっているが、もうここは後手玉を上部脱出を完全に阻止することが難しいのだった。

1五桂と打ち、1四玉に、2六桂なら3四の飛車は取れる。けれども入玉されてしまいそうだ。(この1五桂を「激指」は最善手と見ている。上部に玉を逃がしてもそれでも後手玉はつかまえられるという判断のようだ)

4六桂はどうか。2五竜なら、3七桂と打って、これは何とかなりそうだ。しかし、4六桂に、4二金という手があって、形勢不明。

また、1五桂、1四玉、1六金、3六金。この後はよくわからない。

状況を整理すると、「先手が優勢だったが、ここは後手玉への寄せが見えずわからなくなってきた」ということ、そしてここは「いろいろな手がある」ということである。

五代宗印は3二銀不成、同銀に、そこで3三金と打ちこんだ。(数手前にこの3三金を指していれば決まっていたのだったが…)

以下、同銀左、1五桂、1四玉、3二馬、2五玉、2七飛、3六玉、2九飛、3八銀(次の図)

この3八銀はちょうど100手目。

以下戦いは続き―――

指了図

指了図先手五代宗印の133手目6五玉で、「持将棋」となっている。

「相掛かり」という当時の新戦術、そして初めて現れた「先後同型」からの仕掛け、緊張感に満ちた中盤の攻防、そして終盤の泥仕合。将棋の面白さが満載の棋譜であった。

この将棋の上手番八代大橋宗桂はこの2年後、他界した。大橋本家の九代目は息子の印寿が継いだ。(印寿=九代大橋宗桂)

【 〔3〕徳川家治-五代伊藤宗印戦(右香落ち) 一七七六年 】

〔1〕の対局から半年後のこの両者による対局で、また「相掛かり同型」の将棋になった。

「右香落ち」なので、上手が先攻する将棋になりやすい。

それと理論的に見れば、この戦いを下手が選ぶのは、あまり得ではない。上手は9一の香車(右香)がないのだが、それがあまり損にならない将棋になるからだ。

前回の対戦(〔1〕の将棋)では、下手の徳川家治が3七桂を省略して、その一手を4六銀に使って攻勢を見せた。

今回は3七桂と跳ねて「同型」で待った。7五歩から先に上手の五代宗印に攻められるのは承知の上である。好奇心にあふれ、素直でおおらかな棋風の将軍であるから、この「同型相掛かり」を指すとどうなるのか、そこに興味があったのだろう。

上の「〔2〕五代宗印-八代宗桂戦」と同じく、宗印は、7五歩、同歩に、7七歩と攻めてきた。

7七同桂、6四銀、6六銀、5五歩、7五歩、同歩、7四歩、同歩、7六歩。

〔2〕の将棋では宗印は、5五歩と5筋を攻める前に、4四角という手を指していたが、今回はすぐに5五歩。

これに対して3五歩が、徳川家治のアイデアである。上手宗印は、同歩。上手は「歩」がほしかったところだ。(7六に打つため)

そこで家治、7四歩。同飛に、7六歩で、次の図。

7六同飛、6八銀、4二銀、4五桂、3三桂と進む。

また、先手後手ともに「かに囲い」になっている。

4五桂と下手は跳ね出したが、それを逆用するつもりか、3三桂と上手から桂交換を求めた。良い手かどうかはともかく、五代宗印の将棋は面白く、気持ちが良い。それは家治将軍の将棋にもあてはまる。

この3三桂では他に7四飛や、3六歩が有力な手。

3三桂に、同桂成、同角、5五歩、1五角、2七飛、3六歩、3八歩、7四飛、7六歩、8四桂(次の図)

上手から3三桂としたことによって、上手の角が3三に自動的に移動し、それで1五角の手が指せた。

そしてここで8四桂と、持駒の桂馬を使う。なるほどと感心するような手の組み立てだが、この手(8四桂)には、8六桂という返し技があった。家治はそう指した。宗印がこれをうっかりしたということはないだろうが、さて、読み勝っているのはどっちだ。

以下、7六飛、5四歩、8五歩、2五飛、3三角、8五桂と進む(次の図)

ここから、上手の宗印は、5七歩、同金、5六歩、同金とし、先手の金を吊り上げておいて、7八飛成と飛車を切った。同玉に、7六桂で、次の図。

金を5六まで吊り上げたことによって、角を入手したときに上手から3四角の狙いができている。

ここまで、上手の宗印の攻めがやたらかっこよく映るが、実際はどうなのか。うまくやっているのか、それとも、無理攻めなのか。(「激指」は「+73 互角」)

ここで7七角(7九角)と角を逃げるのもあったが、家治は7一飛、5一歩、7三桂成を選ぶ。攻めの棋風である。

それなら、8八桂成、同玉、3四角で、“狙いの角打ち”が実現。

それに対して、将軍は4五桂(図)。 2五角なら3三桂成以下、攻めきろうということだ。

しかし3四角と打ったところでは、すでに形勢は少し上手が良いようである。

それにしても、きびきびとした良い将棋である。

4五桂に、6六角、同金と角を取って、それから2五角と、宗印は指した。(単に2五角が正着。本譜は6六角、同金で下手の金の位置が変わったので5八飛の両取りがなくなって下手が得した)

家治は5三歩成。以下、同銀引、同桂成、同銀、4五桂に、4八飛(次の図)

なんと、4八飛が敗着。

4八飛に、5九銀打と受けられ、3八飛成に、5三桂成。こうなってみると、上手陣は受けがむつかしい状況で、もう上手に勝ちがなかった。

4八飛では、5八飛と打って、6九銀に、5四飛成と、竜を受けに使う。これなら「互角」だったようだ。

実戦の指し手は、4八飛、5九銀打、3八飛成、5三桂成、8五桂、5二成桂、3一玉、5八歩、7七歩、7九歩、2二玉、5一竜(次の図)

以下の指し手は省略。下手徳川家治の勝ち。

この将棋は途中まで、見ごたえのあるの内容の濃い将棋だった。最後は突然に下手優勢になった。

もしこの将棋を上手が“手心”を加えてあえてゆるめたとしたら、上手3四角に下手が4五桂と指した次の手、6六角だろう。敗着はその数手後の4八飛。

下手の将軍が、“相手を間違わせた”とすれば、4五桂が逆転の一手ということになる。

【 〔4〕江戸時代の定跡書の中の相掛かり戦法 】

江戸時代の定跡書の中で、平手戦の相掛かりに触れているものをチェックしてみた。

参考にしたのは次の3つの定跡書。

福島順喜『将棋絹篩』 1804年発行 「しょうぎきぬぶるい」と読むようだ

大橋宗英『将棋歩式』 1810年発行

大橋宗英『平手相懸定跡集』 1816年

この中で、特に大橋宗英『平手相懸定跡集』が「相掛かり」には詳しい。

定跡図1

定跡図13つの定跡本は、だいたいこの図を主として解説している。「相掛かり30手基本図」である。

上で鑑賞した棋譜はいずれも「先手5七銀・後手5三銀」の型だった。どうやらその型はその後あまり流行らず、このような4八銀のままで戦うのが江戸時代は主流になっていったようである。(5七銀5三銀型は昭和初期に大流行した)

この図、「同型」にみえるが、よく見ると金の位置が違う。先手玉は「中原囲い=5九金型」で、後手は「5二金型」だ。ということはたぶん、先手の攻め(3五歩)に対応するために後手は「5二金型」のほうが受けやすいとなったのだろう。

ここで3五歩と仕掛けるのがメインテーマなのだが、それで攻め切れないとなれば他の手を指さなければならない。大橋宗英『平手相懸定跡集』では、2二角成と交換するのはどうか。あるいは1六歩だとどうなるか。1六歩は、相手が1四歩なら端攻めができるが、1六歩に、相手から7五歩と先攻されるとどうなるか。その時に相手は「5二金型」で攻めることになるが…、というような気になる細かな部分の定跡研究が書かれている。

また、後手が7三桂を跳ねないで、その一手を使って8八角成とし、同銀に、2二銀とする研究も書いてある。

こうしたかゆいところまで触れた優れた定跡本を残していたので、宗英は、近代将棋の祖というような位置づけで紹介されることが多いのだろう。

ただしこの大橋分家から出た九世名人大橋宗英の著とされる『平手相懸定跡集』、宗英が没した1809年の7年後に発行されている。どうやら門人の藤田桂立という人物がほんとうの執筆者らしい。

定跡図2

定跡図23五歩と仕掛け、同歩に、3三歩。

この仕掛けは、上で見てきたように1761年に五代伊藤宗印が初めてやった仕掛けだ。(その時は5七銀・5三銀型だった)

以下、福島順喜『将棋絹篩』に記されている定跡を追っていく。この本にはこの3五歩、同歩に、2四歩、同歩、同飛、2三歩、3四飛の仕掛けも書いてある。(ただしそれは「相中原玉」になっている)

また、大橋宗英『平手相懸定跡集』には、先手の3五歩に、同歩としないで、後手が7五歩としてきた場合はどうなるかということも書かれている。その結論は、先手良しだ。

さて「3五歩~3三歩」としたが、五代伊藤宗印のときは、後手5三銀型だった。なので3三歩を同角や同金はなら、4五桂が両取りになる。だから3三歩には同桂しかなかった。

しかしこの場合は、同金も、同角も、「ある手」である。『平手相懸定跡集』では、3三同金に、同角成、同角、2三飛成以下の変化が研究されているが、3三同桂は解説されていない。(ということは宗英あるいは宗英の一派は3三同金が最善とみていたということになる)

さて、今回メイン定跡として選んだ福島順喜『将棋絹篩』の手順は、3三歩に同桂と取り、以下、6六角、8一飛、5五歩と進めている。

定跡図3

定跡図36六角としていったん後手の飛車を引かせ、それから5五歩。

これは「五代宗印-八代宗桂戦」でも宗印が指した手段である。この手が得かどうかはわからないが、後で7七桂と跳ねる手や、7五歩という手が有効になる可能性はある。

6六角に後手は8一飛としたが、この手では8二飛も有力ではないか。理由はあとで示す。

先手の5五歩に、後手は4四歩とする。そして5四歩の取り込みに、4三金右(次の図)

定跡図4

定跡図4後手が中原玉(5一金型)ではなく、5二金型で構えていたのは、この4四歩~4三金右がやりたかったからだった。

ここで『将棋絹篩』の定跡手順は、2四歩から攻めていく。

2四歩、同歩、同飛、2三歩、4四飛、3六歩、4五桂(次の図)

定跡図5

定跡図5以下、4五同桂、同飛と進んで、そこでこの書に示された定跡手順は終わり。

福島順喜の見解はこれにて先手良しのようだが、それはどうだろう。実際のところ、形勢は「互角」か。

この攻め手順、後手が「8二飛型」だったら、「後手良し」になると思う。その場合、この図で4四金と飛車を取り、同角に、4五桂とする。その時に6二銀に飛車のひもがついているという意味だ。そこで5三歩成はあるが、同銀、同角成、3七歩成はわずかながら後手有利と思われる。

だからこの2四歩からの仕掛けはなさそうだが、「8二飛」なら後手良しかというと、そう単純ではない。他に7五歩などがあるからだ。7五歩、8四飛、3四歩、同金、5五角、4二銀、8六飛、8五歩、7六飛が一例である。(これはソフトを使った我々の研究手順)

ほかに6八銀とか7七桂などの手もあり、どれも“一局”である。

江戸時代は、このように「5筋の歩を突きあう相掛かり」が、特に1800年頃に流行した。しかし江戸時代の将棋は半分以上は「駒落ち」ということもあるので、そちらの研究もせねばならず、定跡を深めるのは大変だっただろう。

この「5筋の歩を突きあう相掛かり」は、大正時代、昭和初期に大流行した。

木村義雄-花田長太郎 1924年

木村義雄-花田長太郎 1924年上で紹介した「江戸時代の相掛かり定跡」の30手基本形の駒組みである。木村名人(十四世)が「中原囲い」を指した貴重な棋譜だが、この時代の人はたぶん大橋宗英『平手相懸定跡集』の内容を知っていたのである。木村義雄が19歳、兄弟子の花田長太郎が27歳の時の将棋。1924年はまだ大正期(13年)である。

この図はしかし1筋の端歩の突きあいが入っている。(だから手数は30手ではなく32手だ)

そうなると全く違う話になる。1筋の端攻めがあるのとないのとでは別の将棋なのだ。

やはり先手の木村は1五歩、同歩、1三歩、同香、2五桂と攻めていった。(結果は花田勝ち)

『平手相懸定跡集』では、1六歩については解説されているのだが、1六歩に1四歩と突きあった場合については解説がない。(1四歩に9四歩や8八角成は解説されている) それはつまり、1六歩1四歩型だと、後手がわるいと考えていたからだろう。だから書き記す必要もないと。

花田長太郎はその「定説」にチャレンジしてあえて「1四歩」としたのかもしれない。実際、木村義雄は攻め切れなかった。

その後、この「5筋の歩を突きあう相掛かり」はますます流行をしていくのだが、3七桂型ではなく、「先手5七銀・後手5三銀」と構えた型から、先手は4六銀、後手は6四銀と、「銀」を出ていく形が花形の戦型となっていった。

塚田正夫-升田幸三 1948年

塚田正夫-升田幸三 1948年そして大戦後。

これは新名人になった塚田正夫と、若手のおもしろい男升田幸三を戦わせてみよう、ということで実施された「塚田・升田五番勝負」の第4局。

「相掛かり」も“新型”となった。4六歩と突いて、4七銀から5六銀と「腰掛銀」に構えるこの当時小堀流と呼ばれた型(小堀清一が以前からよく指していた型なので)の「相掛かり」。

これは有名な将棋で、それは加藤治郎が、映画『駅馬車』のようなスリルのある面白い将棋だったというので、これに「駅馬車定跡」と名付けたため。

以後、現代にいたるまで、「相掛かり」といえばこのように「4六歩」と突いていくのが基本になった。

相掛かりで角道を止めないままだと先手は7九銀(後手は3一銀)を動かしにくい。その瞬間に8八角成と角交換され、8八同金と悪形になってしまうからだ。

したがって、「相掛かり」での「かに囲い」は、案外多くは見られない。

内藤国雄-中原誠 1975年

内藤国雄-中原誠 1975年1974年度のNHK杯決勝戦。

これが「4筋歩突きvs5筋歩突き」という「新旧対抗」と呼ばれる「相掛かり」。

そしてこの将棋は後手の中原誠が4四歩と角道を止めたので、先手は6八銀とし、「かに囲い」が出現した。

将棋はこの後、中原は「雁木」に構え、さらに6二玉と「右玉」にする。(中原が勝ち優勝した)

この対局の199年前に、この「かに囲い」を最初に指したのが、徳川第十代将軍家治なのである。