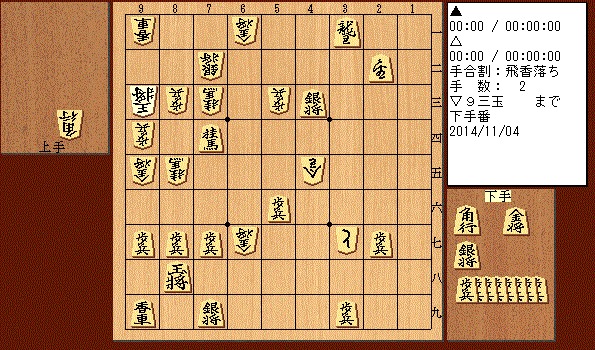

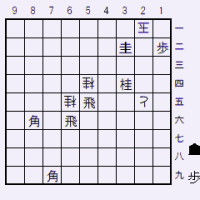

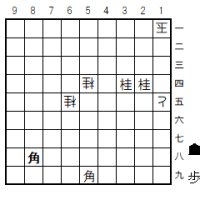

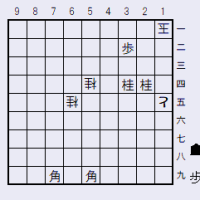

「次の一手 問13」です。

これは自分の対「激指13七段」の「飛香落ち」の対戦をもとに作成しました。(もちろん僕が下手です。) その実戦は、僕のほうに勝ち筋がいくつかあったのですが、この問題図ではそれを整形して“正解は一つ”になっています。

駒落ち(飛香落ち)なので、盤上・駒台に飛車が一つしかありません。

そして駒落ち将棋は上手(図でいえば上側のほう)が“先手番”であり、正しくは下手・上手という言い方で呼びますが、便宜上、ここでは下手→先手、上手→後手、として表すことにします。

今回は、以下にヒントをたっぷり書くことにしました。(解答者を幻惑する戦略です。)

【ヒント】

まず、≪問題図≫で、5二銀不成や、6二歩という手は先手勝てないことを確認します。

(5二銀不成を、同金と取ってくれると、7五角、8四歩、9一竜から詰むのですが…。)

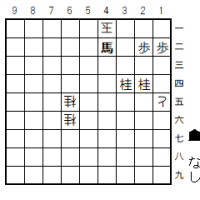

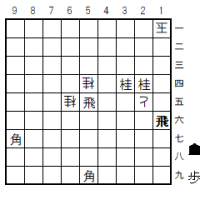

≪問題図≫から、5二銀不成、7七桂成、9八玉、7八歩と進んで、次の図。

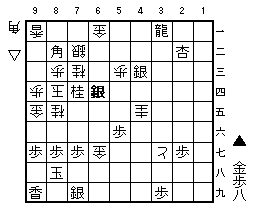

失敗図

失敗図この図は先手玉が、次に8九角からの“詰めろ”になっています。

この「7七桂成、9八玉、7八歩」が基本的に後手のねらう攻め筋で、これよりも速く後手玉を追いつめるか、あるいは受けるなどして後手のこの攻めを防ぐか遅らせる必要があります。

まあ、できれば攻めたいところ。

≪問題図≫ではまだ先手玉に“詰み”はないので、後手玉に“詰めろ”をかけて、その時、後手に受けがなければよい。

そこでまず、(ア)8二角という手を考えてみます。8二角、8四玉に、6四銀(ヒント図1)としばって、さあどうか。

ヒント図1

ヒント図1これは次に7五金までの詰みがあるので、たとえば後手が6六角と打ったとします。そこで先手は6一竜。 同銀なら、7三角成、9三玉、8四金、同歩、8二馬までの“詰み”。

(イ)8二銀として8四玉に6四角と、角と銀とを逆にする手段も考えられますね。

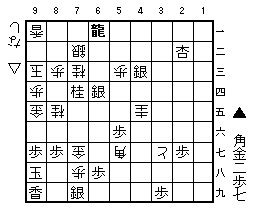

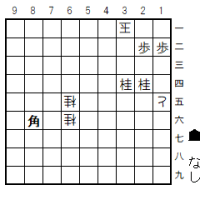

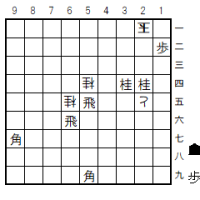

3番目の候補手は、(ウ)7五銀です。これも“詰めろ”ですね。8二角からの“詰めろ”を受けるためには、後手は7一角(または8二角)くらいしか手段がありません。(ヒント図2)

ヒント図2

ヒント図2後手に角を使わせたため、先ほど紹介した後手からの「7七桂成、9八玉、7八歩」の攻めが“詰めろ”にはなっていません。つまり先手には“2手”の余裕ができたのです。といっても、次に7九歩成とされるともう受けがないので、緊迫する場面です。

さあ、ここから寄せがあるかどうか。

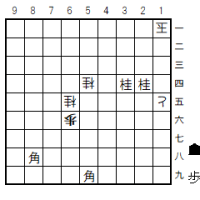

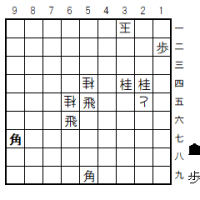

≪問題図≫から、(銀ではなく)(エ)7五金、(オ)7五角も考えたいところ。

「(オ)7五角」には、後手は8四歩と応じる一手になります。(8四角は8二銀以下詰みなので)

ヒント図3a

ヒント図3a(カ)6四銀(図)もあります。これも8二角以下の“詰めろ”。

6六角と後手が受ければ、6一竜、同銀、8二角からの“詰み”。これがねらいです。

しかし6六角ではなく、5七角や、7一角と受けられてどうでしょう。

5七角は、逆に先手玉への“詰めろ”になっています。(7九角成、同玉、7八銀…) そこで先手は6八歩と受けてどうか。以下、7七金、9八玉、7八歩と進めば…

ヒント図3b

ヒント図3bそこで6一竜。 この図になれば、“先手勝ち”。

銀に変えて、≪問題図≫からの(キ)6四角もあるかもしれない。

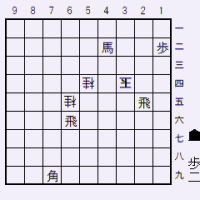

ヒント図4

ヒント図4いや、そもそも≪問題図≫から、いきなり(ク)6一竜という手もあるのではないか?

ヒント図5

ヒント図5(ケ)7六金という手。

これも後手玉への“詰めろ”だし、しかも7七への受けにも利いている。

ヒント図6

ヒント図6(コ)3三角。 これは受けの手だが、7七桂成なら、9八玉とし、7八歩には、8八銀、同成桂、同馬と応じる。次に先手から7六桂と打てば、後手玉の脱出が阻止できる。

ヒント図7

ヒント図7(サ)6八金は地味ながらも有力な手。6八同金、同銀となれば、後手の金が盤上から消えて、この瞬間、6一竜、同銀のとき、後手玉が8二銀、8四玉、7三銀不成、同玉、8二角以下の“詰み”になっているのだ!

類似の手で、≪問題図≫からの(シ)7八金、(ス)6八銀、(セ)7八銀も挙げておく。

ヒント図8

ヒント図8(ソ)9八玉はどうか。

他に、(タ)4九角、(チ)3七竜、(ツ)9六歩という候補手があります。

以上(ア)~(ツ)の18の候補手のうち、一つだけが正解手です。

解答編は、1週間以内にと思っています。

【余談 「VS激指 飛香落ち」のことなど】

僕は時々ソフト「激指13」を相手に、「飛香落ち」で挑んでいます。

初め勝率は1割でしたが、最近は3割くらいは勝てているのではないかと思います。何度もやっていると相手の攻め筋が見えてくるので、だんだんと対応できるようになり、「うまくやれば勝てる」という試合運びが出来てきています。ところが「激指13七段」の中終盤の力がすごいので、まだひっくり返されることが多いのですね。

この「次の一手 問13」のもとになった対局も、後で調べると勝ちがいくつかあったのにそれを逃して負けました。

「飛香落ち」で5割以上勝てるようになったら、どこかの大会や道場に行って、プロ棋士に指導対局を申し込みたいと考えています。そしてゆくゆくは現役A級棋士に「飛車落ち」で勝ちたい。

僕はもうずっと前になりますが、当時のある現役A級棋士(“す”ではじまる名前の…)との指導対局のチャンスがあって、「角落ち」でお願いしたことがありますが、A級棋士に角落ちなんて、まったく無謀なことをしたものです。15面指しとはいえ、あのレベルに「角落ち」ではまったく勝ち目がないことは今となってはよく判ります。あっさりと負かされました。

そういうトップ棋士と自分との距離感が見えてきたのも、「激指」のような強いソフトが手元にあるおかげ。

10年後のプロ将棋界はどうなっているのでしょうね。

ネット環境もありますし、「激指」のような便利なトレーナーもいるので、田舎の将棋少年の“力”は飛躍的に伸びていくことでしょう。そのことが新しいプロ棋士達の層を厚くすることになると思います。

しかし同時に、ソフトを練習パートナーとして力をつけてプロになる者がどんどん増え、その結果の表れとして、対局中にこっそりトイレでソフトを使用して難解な詰み筋を確認する、というような事件がかならずいつか起きると思います。それをやるのは、いまの棋士ではなく、将来プロになる新世代の棋士でしょう。

今竜王戦で活躍中(森内竜王に2勝)の糸谷哲郎さんは、対局中に席を立って気分転換するのが彼のスタイルのようです。彼がソフトを使っているなんてことは絶対にないと思いますが、ああいう行動が疑われるようになる時期が来るでしょう。そして、いつかそういうことを本当にやってしまう棋士が出てくると思います。だって、最新のソフトは今、1秒に700万手読むらしいじゃないですか。(自分はどうだろう? 1秒に5手読めるかなあ…)

まあ、将棋界の見物人である私たちにとっては、それが起きたとしても、「面白い事件」にすぎないわけですが。

羽生名人はいま44歳。

過去の一流プロ棋士を見てみると、だいたい46~48歳が“まがりかど”なんですね。木村義雄名人が大山康晴に名人戦で敗れ、引退したのが48歳の時。大山康晴は48歳の時に五冠王(全冠制覇)だったが、その年の秋から徐々にそのタイトルを中原誠に奪われてゆく。その中原誠名人の最後のタイトル戦登場は46歳の時だった。谷川浩司のタイトル戦登場は2006年の名人戦以来ないが、これは谷川さんが44歳の時のこと。加藤一二三の最後のタイトル戦は45歳。

(追記しておきます。タイトル戦登場の年齢の上限についてさらに調べました。塚田正夫が48歳、升田幸三が53歳、二上達也が50歳、内藤国雄が43歳、米長邦雄が50歳、そして大山康晴が63歳です。)

こう考えると、羽生世代の力のピークは“いま”なのです。あと2年するとそこから衰え始める可能性が高い。

だとすれば、「羽生善治や森内俊之や佐藤康光が最強将棋ソフトを打ち負かすところを見たい」という、私たちの願望が実現する可能性のあるのは、もう数年のチャンスしかないのです。

ところで、昨日、『将棋世界』12月号を買いました。その中に羽生さんと若島正さん(詰将棋作家として有名な人、プロ棋士ではない)の対談が載っているのですが、そこで若島さんはこんな発言をしています。

「実は最近詰将棋を作るのに、少し考えてものを作るようになりました。詰将棋は考えなくても作れるので…」

なんなんだ、この人は!

若島正さんはいま62歳で、10年ほど前から行われている詰将棋解答選手権の主催者ですが、本年度は選手として参加され、なんと61歳の若島さんが優勝をかっさらうという仰天の結果。プロ棋士の広瀬章人、宮田敦史、船江恒平も押さえての1位です。バケモノか!

61龍とした時に67の金取りになるので

その手が詰めろになればよさそうですね。

57角が詰めろ逃れの詰めろにならないように。

75角84歩61龍とすれば同銀に82金と縛ってどうか。

飛車うちには68歩で耐えていただく。

ヒントが多すぎますwしかしここまで考えて指している人もいるのかと思うと、言葉がありません。

さっき、「答え」を発表したところです。

(オ)7五角は不正解。

でも通りすがりさんは誤答をおそれずきっぱりと自分の感性にしたがって答えを述べられるのがいさぎよいですね。

7五角、8四歩、6一竜、同銀の時に、後手が「飛角」を持っているので、7七桂成、9八玉、8七成桂以下詰みです。

>しかしここまで考えて指している人もいるのかと思うと、言葉がありません。

私は「問題」をつくった責任上、調べつくして書いていますが、実際の対局では考えられるわけもなく…。アマの対局は長考しても5分ですよね。でも短い時間の中で物凄い量を考えている怪物のような人も世の中にはいるのかもしれません。

本当は読んだ筋も書きたかったんですが。長くなるのでやめました。

ソフトも持ってるんですがそれで正解を調べて書き込むのは失礼ですし、なによりなんの面白くないですからね。

長い時間を使って色々と読んでみても、ことごとく的をはずしていたわけですが、そういうところも将棋の面白さなのかもしれませんね。