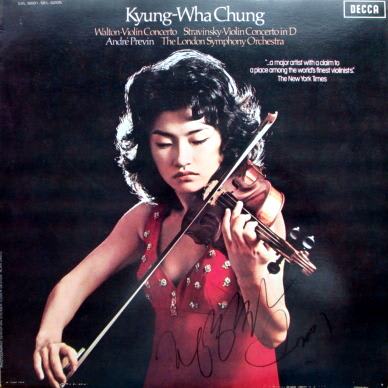

韓国を代表する世界的名女流ヴァイオリニスト、キョンファ・チョン(Kyung-Wha Chung)がアンドレ・プレヴィン率いるロンドン交響楽団のソリストとして初来日したのがもう今から40年前の1971年4月のことである。筆者は彼女が当時、日比谷公会堂で演奏したチャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲」の演奏が今でも忘れることができない。今日紹介するレコードは彼女がその翌年に同コンビで英デッカにレコーディングしたウォルトンとストラヴィンスキーの「ヴァイオリン協奏曲」である。これは彼女のデビュー盤チャイコフスキー&シベリウス「ヴァイオリン協奏曲」(プレヴィン/ロンドン響ー1970年6月録音)、ブルッフ「ヴァイオリン協奏曲&スコットランド幻想曲」(ケンペ/ロイヤル・フィルー1972年5月録音)に次ぐデッカ録音の3枚目のLPであった。

写真のLPは筆者が1975年に初めて韓国を訪れた際にソウル、明洞地区のレコード店で求めたデッカの韓国盤である。ジャケットにはレコード番号がオリジナルのデッカ盤SXL6601と韓国盤SEL-0205の二つの番号が併記してある。因みにジャケット・デザインはオリジナル盤と同じである。因みに解説はジャケット裏面に英語・ドイツ語・フランス語で韓国語では別刷りでジャケット内に添付されている。レコード・デビュー間もない彼女がこのウォルトンとストラヴィンスキーの協奏曲をレコーディングとのことで筆者も当時興味深く聴き入りその演奏の凄さに感服したものである。

ところで昨年彼女の演奏活動40周年を記念した豪華CD-BOXが「韓国ユニバーサル」から発売されたそうである。内容はデビュー盤を始めとして「デッカ」並びに「ドイツ・グラモフォン」の名盤の数々が19CD+1DVDで紙ジャケ仕様オリジナル・ジャケット・デザインで外箱がLPレコードサイズなので迫力がありそうだ。勿論、記念BOXにはこの二曲も含まれている。(尚、ジャケットのサインは彼女が2001年来日の際に入れて頂いたもの)