dig フカボリスト。口がわるい。

e-minor ……当ブログ管理人eminusの別人格。

☆☆☆☆☆☆☆

初めまして。digだよ。

e-minorです。

もとがeminusだからe-minusでe-minorってか。見えすいた洒落だ。

シャレなんてそれくらいがいいんだよ。

そもそもだけど、なんでeminusに代わってe-minorが出てきたわけ?

eminusがここんとこずっと、「何を見てもあの国のことを思い出す」といった心情でね。いよいよ香港もあんなことになったし、滅入ってるんだな。といって、ブログでその話をやるのも億劫だと。このままだといつまで経っても更新できない。それで別人格のぼくを召喚して、君を相手に、世界情勢とは無関係な閑談をさせてみよう、という企画らしい。だから君がメインで、ぼくが聴き手だ。

でもおれが語ると長いよー? 本家のeminusより長くなるよ。

内実が伴ってれば長くてもいいさ。

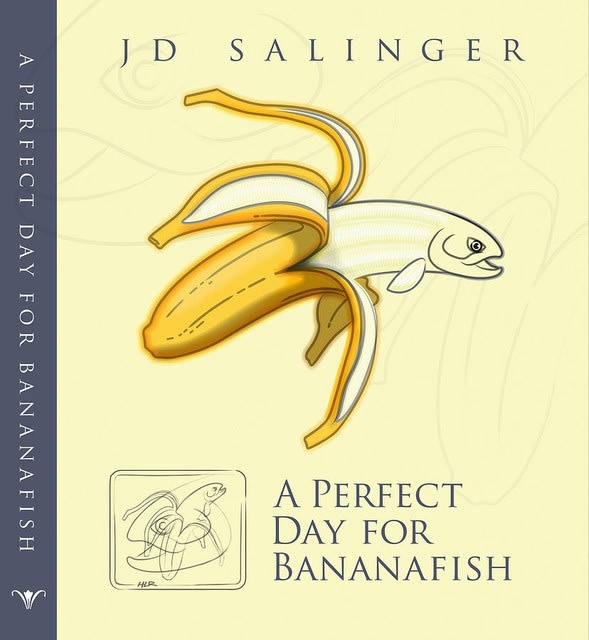

題材は、サリンジャーの『バナナフィッシュにうってつけの日』だったな。「バナナフィッシュ日和」とか「バナナフィッシュにもってこいの日」なんて邦題もあるが。

うん。作品の書かれた背景とか、サリンジャー論とか、彼の全作品のなかにおける「バナナフィッシュ」の位置づけなんてのはさて置いて、純粋にひとつのテキストとして、「バナナフィッシュ」をとことん深掘りしたい。そこで自称フカボリストのdigを読んだんだ。

了解。じゃあさっそく冒頭な。読んでくれる?

ホテルにはニューヨークの広告マンが97人も泊まり込んでいて、長距離電話は彼らが占領したような恰好、507号室の婦人は、昼ごろに申し込んだ電話が繋がるのに2時半までも待たされた。

あー、すでにしてここから仕掛け満載だわな。

数字が目立つよね。ぼくのほうから補足しておくと、本作は1948(昭和23)年のアメリカが舞台。だから国内であっても長距離電話は交換手に繋いでもらわなきゃできない。隔世の感があるけども。

うん。それで数字のことだけど、「広告マンが97人」ってなんだよ、とまず思う。「たくさん」でいいんじゃないんかいと。誇張法にせよ、「100人ばかし」とかさ。

それはいわゆるティーンエイジ・スカースでしょ。「ガキの語り口」ってやつ。サリンジャーの得意技だ。それこそ「ライ麦畑」が全編そうだし、ここでも、「百人もの広告マンが……」って書くより、「97人」と神経質に区切ったほうが笑えるよね。

ああ。だが、それだけじゃないんだな。

そうこなくちゃね。

「97人」はいわば見せ球っていうか、釣り球でな。これに気を取られちゃだめなんだ。ポイントは「507号室」のほう。

ふーん。主人公のシーモアと、新妻のミュリエルが泊ってる部屋の番号だけど。

これ、「507号室」じゃないんだ。「5〇7」なんだ、じつは。

ん? 6が飛んでる?

というか、隠蔽されてる。その次読んでくれる?

でも彼女はそのあいだをたっぷり活用した。ポケットサイズの女性誌の「セックスは楽しみ? それとも地獄?」と題した記事を読み、櫛とブラシを洗い、ベージュのスカートの染みを取り、サックスで買ったブラウスのボタンの位置を付け替え、ほくろに生えてきた2本のムダ毛を抜いた。オペレーターがつないだ時には、窓際の作り付けの椅子に座って、左手の爪にマニュキュアをほぼ塗り終えたところだった。

うん。それでだな、いきなり際どい話になっちまうけども……

ああ。セックス、サックスが韻を踏んでるわけね。サリンジャーほどの名手にして、これが偶然ってことはないね。サックス(Saks)はニューヨーク五番街にある高級デパートで、今でも営業してるけど、わざわざこの店名を選んだわけか。なるほど。それでさっきの「5〇7」なんだ。

そういうこと。シックスが巧妙に隠されている。というか、じつはこの短編、冒頭からラストまで「6」って数字に支配されてるって言ってもいいくらいなんだわ。

さっそくフカボリストの面目躍如だね。そこは後ほどじっくりやろう。ミュリエルの暇の潰し方だけど、俗悪な雑誌の俗悪な記事を眺めて、美容品の手入れをして、服をいじって、自分のからだをとりつくろう。実生活なら、「まあそんなもんでしょ?」だけど、これは小説だからね。創作物なんだから、彼女のこの描写にも意味があるわけだ。

それこそ俗っぽいっていうか、外見ばかりに気が行って、自分や他人の内面にはまるで目を向けないタイプって含意だな。

そうして窓際のソファに座って左手の爪にマニュキュアをほぼ塗り終えたときに、やっと交換手からの呼び出しがくる。

でもすぐには出ないんだよな。

うん。「彼女はしかし、電話のベルが鳴ったからといって、やりかけたことを慌てて止めるような女じゃない。年頃になってからというもの、家の電話は鳴りづめだったといわんばかりに悠然としたものだ。」 こういうの、いかにもアメリカ文学っぽい言い回しだよねえ。春樹さんが日本文学に輸入したわけだけど。

アメリカ文学っていうか、アメリカっぽい言い回しだわな。子供のころ、親父さんの隣で「日曜洋画劇場」とか見てると、たいてい登場人物の誰かれがこんな喋り方するもんで子供ながらひとりで興がってたわ。

そのまま小指の爪にアクセントをつけて、おもむろにエナメル瓶のふたをしめ、それから左手を宙にぶらぶら振って風に当て、乾いてるほうの右手でソファの上から灰皿を取り上げ、それを持ってナイトテーブルのほうへ歩いていき、整えられたツインベッドの片側に腰を下ろして、そうしてやっと受話器を取る。

「はよ出んかい!」って言いたくなるけどな。

電話の向こうが交換手で、まず切られる気遣いがないから落ち着いてるんだろうけど、鷹揚ってより、どうもずぼらなふうがある。そういうふうに書いてある。

ソファのうえで煙草吸ってるからなあ。その灰皿ってのがすでに吸い殻でいっぱいだし、しかも「白い絹の化粧着のほか、なにも身に着けてない。指輪もバスルームに置いたまま」ってんだから。

自堕落ってほどじゃないにせよ、かなり緩んではいる感じだね。

細かいとこを深掘りすると、マニキュアのくだりで、「爪半月の輪郭をくっきりと仕上げ」が面白いな。爪半月って、爪の根元の白い部分だけど、これ、原文だと“moon”なんだよ。“line of the moon”なんだ。

「月」なのね。

ここでの「月」はとりたてて重要じゃないんだけども、たんに「爪にマニュキュア塗りました」じゃなく、ここで「月」という単語を挟み込んでくるのがじんわり効いてくるんだな。というのも、この先「太陽」にまつわるくだりがあるんでね。

ふーむ。深いねえ……。とりあえず次いくよ。「グラース様でいらっしゃいますね」と交換手の声が聞こえて、「お申し込みのニューヨークへお繋ぎいたします」。ミュリエルは「どうも」と応じ、そこで母親との会話がはじまる。

その前に、もうひとつ言っときたいんだが。

うん。

この作品ではキャラの名前が重要なんだよ。その呼ばれ方も含めてな。

ふむふむ。

ミュリエルのばあい、地の文においては一度もその名で呼ばれない。「a(the) girl」もしくは「she」なんだ。これは後で出てくる主人公のシーモアも同じで、終始一貫、「a(the) young man」ないし「he」なんだよ。

「ミュリエルがどうした。」「シーモアはこうした。」みたいな書き方を周到に避けてるってことね、作者が。

うん。だからじつはこの時点ではわれわれ読者は彼女の名前を知らないんだよな。電話がつながり、母親が「ミュリエル、あなたなの?」と呼びかけたとき、初めてそれと知るわけさ。

なるほど。

いっぽう、主役ふたりに負けず劣らず重要なキャラである少女シビルは、第2幕の登場シーンでいきなり「シビル・カーペンターは言った。」とフルネームで作者(語り手)から呼ばれている。まるでふつうの小説のように。でもって、このシビルってのがおっそろく意味深な名なのな。これは彼女が出てきたときにしようか。

そうだね。

ミュリエル(Muriel)と打ち込んで検索をかけても、めぼしい情報はヒットしない。でも、一字違いのMarielなら、なかなか面白いものが見つかる。

どれどれ、あー、「Mariel。メアリー(Marry)やマリー(Marie)の愛称から。あるいはゲール語の「輝く海」から来たミュリエル(Muriel)の変化形。」とあるな。「輝く海」であり、しかもマリア様なのか。これは大したもんじゃない? そんなに俗物って感じではないね。

だろ? 巷間、「ミュリエルの俗物性にシーモアがうんざりして……」みたいな意見をよく見かけるけど、たしかに彼女はひどく低俗な面もあるにせよ、戦場に行ったシーモアの帰還をずっと待ってたんだぜ? それほど蓮っ葉とか、ケーハクな女の子であるはずはないんだ。じつは彼女が不倫してたんじゃないかって説もあるけど、作者のこのネーミングからして、おれはそうは思わない。

もしそうなら、ずいぶん皮肉な名前を付けたってことになるが、本作におけるサリンジャーは、もっと真摯にキャラを命名してるってことだね。

とにかくぜんぶの名前に意味があるんだ。会話の端々に出るエキストラみたいな連中にもな。ミュリエルが例外なはずがない。で、そのなかで、電話をかけてきた彼女の母親にだけ名前がない。

うん。それはぼくも気づいてた。まあ娘が母親を名前で呼んだりしないから、そこはしょうがないかとも思ったが。

そういうテクニカルなこと以上に、この母親には名前は不要、と作者が見なしたんだよ。

巷では、この母親についてはとかく評判わるいようだけど……(笑)

そうだな。でもその話の前にもう一つだけ言っとこう。電話が鳴って、ミュリエルが吸い殻でいっぱいの灰皿もって受話器のとこに行ったときの描写な。彼女、「よく整えられたツイン・ベッドの片方」に腰を下ろすんだぜ? ここ、おかしいと思わんかった?

ほかはけっこう散らかってる感じだけど、ベッドだけ妙に整ってるってこと?

うん。こんなところから、ふたりのあいだには新婚夫婦らしい営みはなかった、という説がでてきて、さらにはシーモアの(おそらくは戦場で受けたショックによる)不能説なんてのも出てくる。これは今でも議論の分かれるとこみたいだな。おれ自身は、そんなことないと思ってるがね。

なるほどね。ヘミングウェイなんかも思い出されるところだが……

ヘミングウェイはきっかり20歳年上だから、かんたんに比較はできないけどな。

そろそろお袋さんの話に戻ろうか。「ミュリエル、あなたなの?」から頼むよ。

うん。おまえさんも言ったが、巷ではこの母親はとかく評判がわるい。たしかに名前すら与えてもらってないし、作品内ではミュリエル以上の徹底した俗物として描かれるんだけど、結果からみると、この人べつに的外れなこと言ってないのよ。

ぜんぜん杞憂じゃなかったよね。最後にはこの人が恐れてたとおりになった。

この母親は世間の(良識の)代表であるとともに、おれたち読者の代表っていうか、ほとんど読者そのものなんだよ。シーモアの内面を何一つ理解できず、そもそも理解しようともせず、表面に現れた言動だけで判断し、恐れ、忌避する。「バナナフィッシュ」を読んだひとのうち、どれだけの数がそのレベルに留まってることか。

それはでも、仕方ないとこあるでしょ。

そう。それはけっして間違ったことでもないんだ。そうでなきゃ毎日を送ることなどできないし、それに、結果としてその判断は正しいんだからね。じっさい、戦場で精神的に傷ついたことを差し引いても、シーモアは率直にいってヤバいやつだもの。

ほんとに隣に来られたら困る(笑)。

でも幸い、彼はテキストのなかのキャラだからね。おれたちは、しかるべき距離を保ちつつ、それでいて誰よりも身近なところで、彼の内面に迫っていくことを許されてるわけだが……

うん。でもそろそろ先に進もうか。このままだと、いつまで経っても海辺に行けない。そのシーモアが登場しないよ。

そうでもない。

ん?

だからね、作品はこのあとほぼ11ページにわたって母娘のやりとりだけで綴られるんだけど、シーモアが登場しないわけじゃない。というか、この通話はほとんどがシーモアにかんする話なんだ。そういう意味では、シーモアはここから読者のまえに姿をみせるといっていい。

なるほどね。小説ならではの手法といってもいいのかな。

ともあれ、ミュリエルと母親との電話でのやりとりは、逐一たどっていくんじゃなくて、要点だけピックアップしていくか。

ああ、いいね。

ポイントは、この会話の中で、この姑さんの目からみたシーモアの不審な挙動がリストアップされてくことだ。だからそれ中心にまとめていこう。まず、回線が繋がった直後はこのひと、ミュリエルの話をろくに聞かずにまくしたててて、かなり切迫してるのな。

大声でね。

それでこっちは――こっちってのは、おれたち読者のことだけど――「なんか知らんがヤバいことが起こってるらしい」とわかる。次いで、フロリダまで車を運転したのがシーモアだと聞いて、「あの人に運転させたんだって?」と吃驚する。その後のミュリエルとのやり取りによると、どうもシーモアという青年は、ドライブ中に樹木に車をぶつけて事故った前歴があるらしい。それもどうやらただの不注意じゃなく、わざわざ樹木に近づいていってぶつかったみたいなんだな。

運転中に木を見ると、接近せずにはいられない性癖みたいのがあるらしいんだよ。

うん。なぜシーモアは、そんな性癖をもってるのか。これをまず謎①とする。あと、ミュリエルのことを、なんだか変ちくりんな名前で呼ぶらしい。これ、新潮文庫の野崎孝訳だと「へんちくりん」だけど、原文じゃawfulだからね。

「ひどい」なんだな。「まだ彼はあなたのことをあのひどいあだ名で呼んでるの?」って気にかけてるんだ姑さんは。

その「ひどいあだ名」ってのは不明なんだけど、「こっちにきて、また新しいのを発明したわ」とミュリエルはいう。それが「miss spiritual tramp of 1948」。

野崎訳だと「1948年のミス精神的ルンペン」だけど、trampって……。

チャップリンの『放浪紳士チャーリー』の原題が『THE GENTLEMAN TRAMP』。だから「ルンペン」「放浪者」でもいいんだけど、ここでは「売春婦」だわな。「1948年度のミス・スピリチュアル売春婦」。ミュリエルは「おかしいでしょ?」なんてくすくす笑うんだけども、そりゃ姑さんのほうは「ひどい」「悲しい」を連発するってもんだぜ。

奥さんをそんなあだ名で呼んでるシーモアも、そんなふうに呼ばれて可笑しがってるミュリエルもいまひとつぼくにはよくわからん……っていうか、そもそもこの二人がなんで一緒になったのかもじつはよくわからんのだけども。

同じ疑問を抱いた読者が多かったんで、サリンジャーはその後、続編というべき「大工よ、屋根の梁を高く上げよ」と「シーモア―序章―」を書くんだけど、その2作を読んでも、じつはいまひとつよくわからんのだよな(笑)。とりあえずおれたちは、目の前の「バナナフィッシュ」を深掘りしていくしかないな。

がんばっていこう。

さて、そこでミュリエルが話題を変えて、「彼がドイツから送ってくれた本あるでしょ? あれどうしたの?」っていう。「こっちに来る車の中で彼に訊かれたんだけど、どうしても思い出せないの。」つまり、ぜひ君も読みたまえ、といってシーモアが戦地から送ってきた本を、そのままどこかにやっちゃったというね。

でもそれ、しょうがないんだよ。なにせドイツ語の詩集だから。ぼくだって困るよ、そんなの送ってこられても。

その本を書いたのは、シーモアによると「今世紀唯一の大詩人」らしい。これが謎の②なんだけど、e-minorは誰だと思った?

最初に読んだ高校生のときは読み飛ばしてたね。それで、ちょっといろいろ知恵がついてから読み返した時は、ツェランかな?と思ったんだけど、それはないか。この小説の背景は1948年だけど、ツェランが世界的に詩名を響かせるのは、もっとずっと後だもんな。ブレヒトってこともないだろうし……。

そんな若いわけないさ。これはリルケだ。それ以外にない。

あ……。でもリルケはオーストリアだろ?

それは関係ない。「ドイツ語で書かれた本」なんだから。

そっか。じゃあリルケでいいのか。

それで、これは謎①とセットなんだよ。リルケは「樹木」のイメージをすごく重視しているからな。「あらゆる存在をつらぬいて一つの空間がゆきわたる、世界内面空間だ。鳥たちは静かにわれわれの内部を飛び過ぎてゆく。わたしが育とうと思えば外へと目を向ける。するとわたしの内部に樹木が育つ。」とか、あるでしょ?

えっ、ああ……。うん。

e-minorってドイツ文学科じゃなかった?

うん、まあ、そうなんだけどね。はは。いやまあね、細かいことはともかくとして、ニュアンスはわかった。たしかにリルケは、剥き出しの魂が露出してるような詩や散文を書いたからね。シーモアが共鳴するのはよくわかる。なんていうか、存在の本質っていうか、根幹にかかわるようなものを感知してるってことだよね、シーモアは。樹木に対して。

だな。だから否応なしに惹きつけられてしまうんだ。

だけど、そりゃ凡人にはやっぱ迷惑でしかないな。そんなの理解できるわけないし、ましてや車をぶっつけられちゃねえ。

うん、だから母娘は、「修理に400ドルかかった」とか、そんなことばかり言ってる。ところで、ミュリエルが実家に置き忘れてきたその詩集を、「あんなの置いとく場所ないもの」ってことで、「フレディの部屋にありますよ」と母親はいうわけだけど、この「フレディ」ってのはフレデリックの短縮形。フレデリックはドイツ語で言うと……

ああ、フリードリヒだ。

そう。いうならば、ドイツを代表する名前といっていい。なにしろフリードリヒ大王に……

ニーチェもそうだな。

フレディってのがミュリエルの弟だか何だか知らないけど、ドイツ語の詩集なんで、フリードリヒの部屋に置いてあるわけだな。これは別にたいしたことじゃないけど、サリンジャーがいかに命名に気を遣っているかの一例になるな。

細かいねえ。

細かいところを深掘りしてくときりがないんで、もう少し絞るか。「シーモアが妻の実家の姑さんたちのまえで何をやらかしたのか?/なぜそんなことをやったのか?」に絞ろう。それと、第2幕の海辺のシーンの伏線になっている事柄を拾っていく。

うん。

「窓に何かやらかした。」件。これを謎③とする。あと、「おばあちゃんが亡くなる時にはああしてこうしてって、いろいろ計画を立ててらしたのに、それに対してひどいことを言った」件。それと、これはもう少しあとで語られるんだけど、どうやらシーモア青年、そのおばあちゃんの椅子に対しても、なんかひどいことしたらしい。これらを併せて謎④とする。そして、「バミューダ土産のきれいな絵」……ここのpictureは「写真」だと思うんだけど、それに対しても何かをやった……ま、破ったんだろうな。これが謎の⑤。

「木にクルマごとぶつかっていった」ってのがふつうに見れば破滅衝動にすぎないように、これらのケースも、表層だけみれば看過しがたい不作法であり、暴力衝動であり、破壊衝動ってことになるけど……

そこを深掘りしなけりゃおれが出てきた甲斐がない。ただ、言うまでもないが、これからやるのは意味論的体系としてのテクストの深掘りだからな。現実社会でのじっさいの精神分析とか、精神療法とか、そういうこととは一線を画すべきものなんで、そこんとこよろしく。

それはみんなわかってると思うけどね。

いちおう念押ししたうえで、深掘りに移ろう。大前提となるのは、シーモアという青年が極めて鋭い感受性を持って、まあさっきのe-minorのコトバを借りるなら「剥き出しの魂」で以てこの現実社会と向き合ってるってことだ。もともと頭がよくて、繊細な青年だったんだろうさ。それが故国を離れて海を渡ってヨーロッパの戦場に行って、そりゃ危ない目にも会ったろうし、戦友たちが死ぬのも見たろうし、彼自身が人を撃ったかもしれない。そういう体験を経てここにいるわけだ。たんに甘やかされた若者が自意識を肥大させて荒れてるのとは違う。

そういう背景はいまの日本の若い子がぱっと読んでもなかなか伝わらないだろうけどね。でも、だからこそ普遍性をもってるともいえる。しぜんに共感できるんだな。

そうなんだが、上っ面だけを掻い撫でしてちゃもったいないんでな。それでおまえさんもおれを呼んだわけだろ?

もちろん。

むろん「戦争に行って鬱になった」とか「強迫神経症」とか、そんな言い方もありうるだろうがね。そんな浅薄な症名で片づけてもらっちゃ困るぜってところはあるね。祖国アメリカに戻ってからのシーモアは、生来の感じやすさをよりいっそう研ぎ澄まし、深化させて、常に「死」というものに向き合った情態でいる。いつも精神がぎりぎりまで張りつめている。とりあえず、そういうふうに言っておこうか。

うん。

いずれにせよ、そこを踏まえておかないと、なぜラストでいきなりあんなことになっちまうのかわからない。たんにこの短編の表層で描かれたエピソードだけでは、あれを説明するのは無理だ。

だからこそフカボリストの出番だよ。そろそろ謎解きのほうよろしく頼むよ。

うん。だからここに出てきたぜんぶの謎は、「常に死と向き合っている」シーモアの情態ってものから演繹しなけりゃ解けないんだよ。逆にいうと、そこから演繹してやれば、けっこうたやすく解けてくる。

「おばあちゃんの臨終プランに対してどうこう」なんてのは、そう考えてけば何となくわかるかな。

うん。ミュリエルの実家は、小市民的で平凡で、いかにもふつうの家庭なんだろう。そこに招かれたシーモアには、それが耐えがたき俗物性、許しがたき欺瞞に思えたんだろうさ。おばあちゃんは、「結婚したら早く孫の顔を見せておくれ。孫たちに看取られて臨終の日を迎えられたらどんなにか幸せだろうねえ。」くらいのことを言ったんじゃないかな? それでおそらくシーモアは、むろんおばあちゃんが席を立っている時にだとは思うが、「そんな話は馬鹿げてますよ。」ってんで、おばあちゃんがいつも腰かけている愛用の椅子を蹴っ飛ばしたんじゃないか。椅子ってものは安逸のシンボルだからな。

とんでもないなあ。じゃあ窓は?

そりゃ、ぶっ壊したんだろうさ。「もっときちんと外の世界と向き合え」ってね。

「バミューダ土産のきれいな写真」を破った(?)ってのは?

「こんな過去のきれいな思い出に浸ってちゃだめだ。今を直視し、今を生きろ」。

なるほど。いちおうぜんぶ解けるねえ。しかしどうにも激しいね。やっぱりまともに交際できる相手じゃない(笑)。

「剥き出しの魂が露出してる」ってのはそういうことだろ。

そうなんだけど、やっぱりなあ……。こういったことの諸々を「お父様が精神分析医に相談なさったのよ。」と姑さんはミュリエルに告げる。この精神分析の先生の名にも意味があるんだろうけど……

あるよ。

長くなるからそこは割愛ね(笑)。伝聞で事情を聞いただけなのに、先生はこう述べたという。「陸軍が彼を退院させたのが完全な犯罪行為。シーモアはすっかり自制を失う可能性が大きい。」これって……

当たってたよな。

当たってたんだよ。伝聞で事情を聞いただけで、これだけ正確な診断が下せたってことは、やはり周りの目に映るシーモアの像がそれだけ異様だったってことだね。でもミュリエルはそんな母の言葉に取り合わず、「ここのホテルにも精神分析の先生はいるわ。」という。この先生も名前が出てるけど、これも割愛(笑)。でミュリエルは、すぐにでも戻って来いという母に向かって、「ここ数年で初めて休暇を取って、はるばる旅行してここまで来たのに、そんな急には帰れない。日焼けしちゃって、動けないし」みたいなことを答えるんだね。日焼けしちゃって動けない、というのはぼくにはよくわからんのだけど(笑)。

体があちこち痛くってめんどくさいってことだろ。それで母親は「あの日焼け止めクリーム使わなかったの?」なんて言う。ただ、日焼けってのはミュリエルの健康さというか、もっというなら俗物ぶりを示唆する記号ではある。それはあとで出てくるシーモアが、さかんに「pale(青白い)」と形容されることの対比になっている。そこは注目しておきたい。

ここからミュリエルがこの投宿中のホテルで知り合った精神分析の先生夫妻の噂になって、それこそ俗っぽいっていうか、下世話な話題になってくんだけど……

そこもこの母娘の俗物性をあらわすものとしてよく参照されるくだりだな。

ミュリエルのお袋さん、「日焼け」ってワードに反応して、「鞄に入れてあげた日焼け止めクリーム使わなかったの?」なんていう。でもって、ここから話がいかにも下世話なぐあいになってくんだ。ファッションに、ヘルスケアに、ゴシップ……これであとグルメのネタでも入れたらまんまワイドショーか女性週刊誌だよね。

そんな雑談のさなかに、ミュリエルが「このホテルにも精神分析の先生はいる」って言って、たまたま投宿中の精神分析医の夫妻と知り合いになった話をする。大事な話とどうでもいい閑話がごっちゃになっちゃってるんだな。

その先生ってのは娯楽室みたいなとこでビンゴゲームやってる時に向こうから話しかけてきたんだけど、そのときシーモアは「大洋の間(オーシャン・ルーム)」でピアノを弾いてた……ホテルに着いてからこっち、シーモアはずっとピアノ弾いてるらしいんだ。それで先生は、シーモアは体の具合でも悪いのかとミュリエルに尋ねる。専門家とはいえ、初対面のひとが遠くから観察しただけで「なんか変じゃね?」と思うなんてのは、どうなんだろうね。

ああ。とうぜんそこを電話口の母親もつっこむわけだが、ミュリエルは「さあ。顔色があんまり悪かったりする(pale)からじゃない?」なんて応じる。他にも挙動不審な点はあるんだろうが、「pale(青白い)」がシーモアの特異さをあらわす記号だというおれたちの見地からして、ミュリエルのこの推測は正しいと思うな。

このへんの母娘の会話は創作としてもほんとに巧くて、いつ読み返しても笑うなあ……。その分析医の奥さんの着てたドレスがどうのって話から、ミュリエル自身の服の話になって、ぐだぐだぐだぐだ、ほんとうにリアリティーがあるよ。

結局のところミュリエルは、もっぱら奥さんのほうと雑談しただけで、分析医の先生にはろくにシーモアのことを相談していない。そこがミソだな。

うん。とにかくミュリエルは「大丈夫よ」の一点張りなんだ。「90ぺん訊かれても帰る気はない。」なんて言う。さらに母親が、「帰ってくるのが嫌だったら、旅費くらいいくらでも出すから、ひとりで船旅でも楽しんだら?」と勧めても、「けっこうよ。」と一蹴する。無頓着っていうか、危機意識が乏しいというか、あるいは、こうみえてシーモアをすごく信頼してるのか、前にもいったが、どうもぼくにはミュリエルって子がよくわからないんだよ。

そりゃ、はっきりいえばミュリエルは愚かなんだと思うよ。その愚かしさゆえにシーモアを受け入れてるし、シーモアもそのことは有難く感じているはずなんだ。けれども、それはシーモアが真に求めるものではない。そこが悲劇の源なんだよ。

悲しい話だな。

あたりまえだよ。どんな話だと思ってたんだ?

いや、あらためて言葉にしてみると、いっそう悲しさが迫ってくるってことだ。そう思うと、このやりとりがいっそう胸にこたえるな。ここは原文からひとつぼくが訳してみるか。

「あなたが戦争の間どんなふうにあの人を待ってたかと思うと……だって、よくあることでしょう? 待ちきれなくなった若い奥さんが……」

「母さん、もう切らなきゃ。シーモアがそろそろ戻ってくるわ」

うん。そうなんだ。戦争の間ずっと待ってたんだよ。だからミュリエルを見くびらないでほしいとは思うね。たしかに愚かで俗っぽいけど、それだけじゃないよ。

「マリア様」だっけ。それと、「輝ける海」?

そう。そういう名前をサリンジャーから賜った女の子なんだからな。

上で訳した会話を受けて、母親が「あの人いまどこにいるの?」と訊く。ミュリエルが「浜よ。」と答えて、さあいよいよ、ここから第2幕へと繋がってくわけだが……

ここのポイントは、ビーチでひねもす寝そべってるシーモアが、頑としてバスローブを脱がないとミュリエルが述べたのを受けて、母親が「なぜ?」と訊く。ミュリエルは「肌があんまり白いせいじゃない?」と答える。ここだな。

またしても「pale(青白い)」が出てくるわけだ。

ああ。そこで母親答えていわく、「まあ、だからこそ陽に当たらなきゃいけないのに!」。これ、野崎孝訳ではこのとおりだけど、原文は“He needs the sun.”なんだ。

「彼には太陽が必要なのに!」か。ああ、ここで出るんだな、「太陽」が。

太陽とは人間が生きる上でもっとも必要なもののひとつ。それがシーモアには欠けている。これは第2幕の浜辺で幼い少女シビル・カーペンターがシーモアに告げるひとつの台詞と対になっている。だからぜひ心に留めておいてほしい。

うんうん。

続けて「そのバスローブ脱がせてやれないの?」と訊く母親に、「だって、大勢のバカどもにタトゥーを見られるのが嫌って言うんだもの。」とミュリエルが答え、「えっ、タトゥーなんてないでしょあの子? それとも軍にいたとき入れたの?」と母親。「いいえ、違うのよ。」とミュリエル。

この「タトゥー」もよく俎上に載せられるやつだけど。

それこそ俗っぽい解釈ならば、たんなる自意識過剰のあらわれってことになるけどね。あと、じっさいに戦地で何らかの傷を受けたなんて説もあるけど、そうじゃない。あくまでも精神的なもので、シーモアがもう、昔のような無垢なからだではなくなってしまったという意味だ。シーモア自身が強くそう自覚してるってことだ。

そう考えれば自意識過剰の一種のようではあるが。

いや、戦場体験ってものがあるからな。やはりその言葉では収まりきらない。

で、それまでソファに座って脚を組んだり、ほどいたりして喋ってたミュリエル、ここできっぱり立ち上がり、「ねえ母さん、明日また電話するわ……たぶん」

そこから第1幕の収束だ……ちょっと訳してみてくれよ。

「ミュリエル、待って。わたしのいうことよく聞いて」

「ええ母さん」娘は右脚に体重をかけながらいった。

「すぐに電話してね。あの人が少しでも妙なことをしたり、言ったりしたら。……意味はわかるわね。……ねえ、聞こえてる?」

「母さん、わたしシーモアのこと怖いなんて思ってないのよ」

「ミュリエルお願い、約束して」

「わかったわ母さん、約束する」娘はいった。「父さんに愛してるって言っといてね」そして受話器を置いた。

うん、いいんじゃないか。ミュリエルの登場シーンはこれでほぼおしまい。このあともう、シーモアと会話を交わすことはない。それでわざわざ訳してもらったわけだが。

そう考えるといよいよしんみりするけどね。

でもって、これで第1幕もおしまい。

けっこう長くなったな。

こんなもんだろう。

でも第2幕はもっと大変でしょ。

そりゃ、表層においてリアリズムで描かれているエピソードの奥底で、凄まじいことが起こってるからな。それも西欧文学……っていうか、西欧なるものの根幹にかかわる最重要のテクストを下敷きにしてな。

それってつまりは聖書だよね。

そう。それこそがこの謎解きの主眼だな。

ではまた次回に。

☆☆☆☆☆☆☆

この続きは別のブログサービス「note」のほうに掲載しています。

全13回。いちおう有料(ぜんぶまとめて100円)となってはおりますが、どの記事も冒頭部分は無料で読めます。試し読みのうえ、ぜひご購入をご検討のほど。