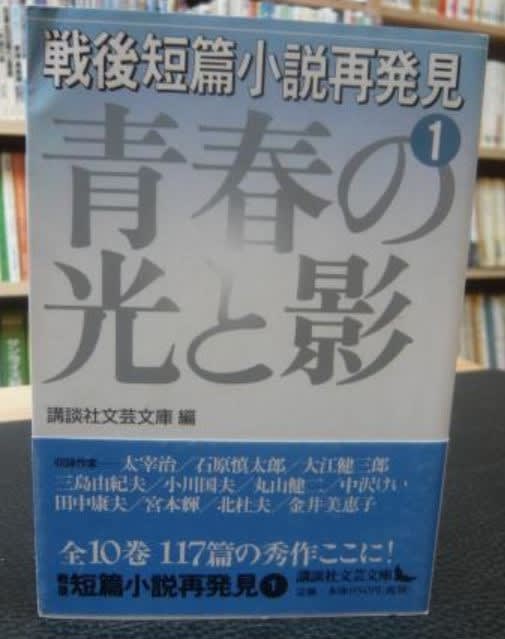

(画像はネット上からお借りしました。)

2001年に刊行が始まった講談社文芸文庫の「戦後短篇小説再発見」シリーズは好企画だった。名品ぞろいだし、戦後ニッポンを代表する作家がほぼ網羅されているのでひととおり読めば文学史がカタログふうに概観できる。太宰・安吾から大江、中上、龍・春樹といった有名どころを経て島田雅彦、高橋源一郎あたりまで。また埴谷雄高や野間宏など、ふつうの読者には馴染みの薄そうな人も入っている。これら曲者はなにしろ文体が独特だから、小品ではあってもおおよその作風は伝わるのだ。

10巻が出そろったのち、好評につきさらに8巻が追加されて全18巻となった。何度か版を重ねたはずだが、さっき調べたらみな品切れ扱いとなっている。悲しいことである。

類似の企画として、岩波文庫から「日本近代短篇小説選」全6冊、新潮文庫から「日本文学100年の名作」全10巻といったアンソロジーが出ている。前者は明治22年、後者のほうは1914(大正3)年、すなわち第一次世界大戦の起こった年が起点だ。だから収録作の半分くらいは「戦前」になる。そりゃ明治・大正~昭和初期・戦中の小説だって興味深いし読めばいろいろ勉強にもなるが、やはりぼくなどにとって「同時代」と思えるのは戦後からであり、そういう意味でも「戦後短篇小説再発見」シリーズは得難いものだった。どの巻も生々しくて面白いのである。

でも上で挙げた2種類のうち、岩波のはともかく、新潮文庫のほうは純文学一辺倒ではなく時代物や娯楽小説もバランスよく取り混ぜて、楽しく読めるよう工夫してある。そこはさすがに新潮社だ。値も手ごろだし、このシリーズは長く読み継がれるんじゃないか。

さて。5年前このgooブログに越してきた折、本業(?)である純文学の話を主軸にしようと思って(それまではけっこう社会派だった)ふたつのカテゴリを立てた。ひとつは「純文学って何?」で、これは総論。対するは「戦後短篇小説再発見を読む。」という各論で、このアンソロジーに収められた短篇をじっくり読み込んでいく。テクスト精読というやつだ。総論と各論、この両者をもって「今日の社会における純文学とは?という主題をば多面的に考察せん!」との意図だった。気構えだけは立派である。

まあ根が怠け者なのでろくに記事は埋まらなかったが、さらにここ数年は「物語」に傾斜することでいよいよブログの中身が変質してきた。「純文学」を考えるため、その対極にある「物語」について思いを巡らせていたら、そっちのほうにのめり込んでしまった次第だ。「木乃伊取りが木乃伊になる。」を地でいってるけども、それにしてもここまでアニメの話に力を入れることになるとは思ってなかった。

蓮實重彥に『物語批判序説』(中公文庫)なる難解な本があったが、まあ蓮實さんの本はぜんぶ難解なのだが、ぼくもいちおう「物語」を批判して「純文学」を持ち上げるつもりでブログやってたわけだから、変節っちゃあ変節である。とはいえ昔からマンガもアニメも大好きではあったのだ。ぼくは他のことはまるでダメだがこと言葉に関してだけは早熟で、小学生の頃から漱石の『吾輩は猫である』を愛読していたが、そのいっぽうではテレビで「世界名作アニメ劇場」なんかも夢中で見ていた。『アルプスの少女ハイジ』とか『赤毛のアン』とかね。若い人のために注釈しておくと、「世界名作アニメ劇場」とは強引にいえば「ジブリアニメの前身」みたいなものだ。ちなみに男の子ならたいてい好きなはずの「特撮ヒーローもの」や「巨大ロボットアニメ」は一貫して苦手であった。つまりはそういう資質なのだろう。

むろん手塚治虫をはじめマンガも貪り読んでいた。マンガやアニメが幼い頃からデフォルトとして身の周りにあり、それとともに育った最初の世代なのかもしれない。当時はまだそんな用語は人口に膾炙してなかったけども、「サブカルチャー」がメインカルチャーを凌駕しつつある時代の子どもであった。もっとも、うちの両親は教養人には程遠いので、もともと本物のメインカルチャー(つまりクラシックとか劇場で見るお芝居とか文学全集とか)に接する機会はあるべくもなかったのだが。

結局そのまま思春期を迎え、ニーチェも読めば大江も読めばマンガも読めばアニメも見る、というごった煮式でずっとやってきたけれど、2006年にブログを始めてこのかた、正面切ってサブカルを取り上げることは長らくなかった。一種の抑圧が働いてたんだろうなあ。

それが今では『君の名は。』や『宇宙よりも遠い場所』どころかプリキュアまでも取り扱っている。さすがにプリキュアはいかがなものかと当初はいささか躊躇もあったが、しかしファンタジー色の濃い児童向けアニメのほうがより「神話」に近いためかえって「物語」の本質が露呈してるってことはある。『スタートゥインクル☆プリキュア』の最終決戦などまさしくそれで、「蛇神」であり「女神」でもある「へびつかい座のプリンセス」の登場にはえらくコーフンしてしまった。

じっさい神話というのは底知れぬほど奥が深くて、そこで繰り広げられてることは、そのエロティシズムや残虐さをも含めてほとんどそのまま人間精神の内面の劇といってもいい。物語を考えるうえで初めのうち頼りにしたのは大塚英志さんの一連の本だが、大塚さんは民俗学が主だからそれだけでは物足りなくなってくる。そこで河合隼雄、J・キャンベル、といったユング派の精神分析や神話学のほうにいく。こうなるともう「物語のパターン(類型)を知って創作や批評に生かす。」といった実用的な目的ではなく、村上春樹さんの「井戸の底へ」ではないけれど、梯子を伝って深いところ、深いところへ降りていく感じになった。

そういった経験をへてわかったのは、いわゆる「近代文学」と称されるものが、思った以上に「物語」の影響下にあるということだ。ただし個々の作家がどれくらい自覚的だったかは不明である。「近代文学」は「私(近代的自我)」なるものを仮構し、それを前面に押し立てることで「前近代」からの離脱を図ったわけだから、「純文学」を志す作家はみなそれぞれ「物語」に対してふくざつな思いを抱いていた。完全に忌避した人もいれば、愛着を隠せなかった人もいる。それは明治~昭和前期の「文壇」を賑わせた有名ないくつかの論争を見ればよくわかる。

とはいえ、「私小説」「心境小説」などと呼ばれる日本独自の、海外の読者にはどうしたって「随筆」にしか見えない特殊な形式のものですら、それが語られるものであるかぎり、各々の作家の思惑はどうあれ根底においては「物語」の呪縛(ないしは恩寵)から逃れ得てはいない。ひょっとしたらニホンの近代文学とは、「物語」と「私」との鬩ぎ合いの記録だったのかもしれぬ、と思ったりもする。

『戦後短篇小説再発見』に話を戻すと、当ブログでは第1巻「青春の光と影」所収の12本のうち、

太宰治「眉山」

石原慎太郎「完全なる遊戯」

大江健三郎「後退青年研究所」

三島由紀夫「雨のなかの噴水」

小川国夫「相良油田」

丸山健二「バス停」

中沢けい「入り江を越えて」

田中康夫「昔みたい」

までを論じたところで中座しているのだが、なにぶんこれを始めたのは2014年、つまり6年も前のことであり、いま読み返すと粗っぽさや浅薄さが目につく。とりわけ「完全なる遊戯」「雨のなかの噴水」あたりはいま論じ直せばかなり違ったものになるはずだ。たとえば「雨のなかの噴水」のばあい、あれは皇居の前の和田倉噴水公園が舞台なのだが、そこが選ばれたのはもとより偶然ではなく、まさに「皇居」の間近であの壮大にして空疎な観念の劇が演じられてるところが一篇の眼目なのである。そこのところをもっと前面に押し立てなきゃあミシマを論じる甲斐がない。書き直したいのは山々だけど、うしろを振り返ってばかりじゃしょうがない。こういう時には先へ進むことを考えるのが筋ってもんだろう。

というわけで次に控えしは宮本輝の「暑い道」である。輝さんという作家は、ぼくにいわせれば「もっとも良質な大衆小説の書き手」であって、良くも悪くも「生粋の純文学作家」ではない。「物語」のひとなのだ。それもあってこれまでなかなか手を付けづらかったんだけど、ここにきてようやく、糸口を見いだせた気がする。

『戦後短篇小説再発見』に話を戻すと、当ブログでは第1巻「青春の光と影」所収の12本のうち、

太宰治「眉山」

石原慎太郎「完全なる遊戯」

大江健三郎「後退青年研究所」

三島由紀夫「雨のなかの噴水」

小川国夫「相良油田」

丸山健二「バス停」

中沢けい「入り江を越えて」

田中康夫「昔みたい」

までを論じたところで中座しているのだが、なにぶんこれを始めたのは2014年、つまり6年も前のことであり、いま読み返すと粗っぽさや浅薄さが目につく。とりわけ「完全なる遊戯」「雨のなかの噴水」あたりはいま論じ直せばかなり違ったものになるはずだ。たとえば「雨のなかの噴水」のばあい、あれは皇居の前の和田倉噴水公園が舞台なのだが、そこが選ばれたのはもとより偶然ではなく、まさに「皇居」の間近であの壮大にして空疎な観念の劇が演じられてるところが一篇の眼目なのである。そこのところをもっと前面に押し立てなきゃあミシマを論じる甲斐がない。書き直したいのは山々だけど、うしろを振り返ってばかりじゃしょうがない。こういう時には先へ進むことを考えるのが筋ってもんだろう。

というわけで次に控えしは宮本輝の「暑い道」である。輝さんという作家は、ぼくにいわせれば「もっとも良質な大衆小説の書き手」であって、良くも悪くも「生粋の純文学作家」ではない。「物語」のひとなのだ。それもあってこれまでなかなか手を付けづらかったんだけど、ここにきてようやく、糸口を見いだせた気がする。