前回ぼくが結月を「作為的なキャラ」といったのは、もともと彼女が、「南極行きの切符を3人にもたらす役」として、作中に招聘されたキャラクターだからだ。

しかも結月は、一部のファンから「クレイジー友情ジャンキー(笑)」と称されるほど、友情に餓えた性格として設定されている。これもまた、そのくらいでなきゃ、3人と一緒に南極へ行く気になったりしないからである。

極端な話、3人と行動を共にできるなら、アフリカだろうと南米大陸だろうと、彼女は臆せず行ったかもしれない。

つまり結月というひとは、その性格もふくめ、まず話の都合から演繹(えんえき)されてつくられたキャラで、ひとつ間違えば操り人形になりかねない。だが、じっさいに仲間に加わってカルテットになると、そんなつまらぬ懸念は吹き飛んでしまう。

彼女なしではアンサンブルが成立しない。キマリ、報瀬、日向と同じく、結月が欠けてもこの物語は成り立たない。掛けがえがない。

作品のなかで生きている。

そこはスタッフの腕だろう。いったん仲間になったあとは、和気あいあい、旧知の4人組のように、息の合ったやり取りを繰り広げるのだ。

もうひとつ、この作品がどこまでも「友達/友情」というテーマにこだわっていることが大きい。

「友情に餓えている」という彼女のキャラ付けは、話の都合で要請されたものだったはずなのに、本作の制作陣は、それを作品自体のテーマにうまく融合してみせた。

結果として、結月の担うテーマは、『宇宙よりも遠い場所』の主旋律にぴったり重なった。「友達って何ですか?」という結月の素朴にして深遠な問いは、この作品を貫くメインテーマそのものだ。

……まあ、そんなカタい話は抜きにして、3人のわちゃわちゃぶりがあんまり楽しそうだから、つい乗っかっちゃった、という風にもみえるし、ふつうに観ている分には、それでなんら問題はないんだけどね。

「ふぅ……かるく死ねますね……」

結月は子役出身の新進アイドル。CDも出している(第3話のサブタイトル「フォローバックが止まらない」はその曲名)。高1で、ほかの3人よりひとつ若い。資金繰りに悩む「南極チャレンジ」(これがプロジェクトの正式名称)は、彼女の事務所と提携し、「女子高生の南極レポート」という企画を立てた。JKアイドルにネット中継をしてもらうことでプロジェクトの宣伝を図り、結月のがわも露出をふやして顔を売る。どちらにも損のない話で、マネージャーを兼ねる結月の母親は乗り気である。

しかし、結月じしんは渋っている。アイドルならずとも、妙齢の女子が南極に行きたがらない理由は山ほどあるだろうし、むしろ行きたがるほうが珍しいと思うのだが、これは「物語」なので、余計なことは捨象されている。

「南極に行って日本を長く離れたら、友達ができない」。それ(だけ)が理由だ。

「中にはいるんだよ、高校行ってない16歳だって」が日向をあらわす切ない名セリフだとすれば、結月をあらわすそれは、「私、友達いないんです。今じゃないですよ。今まで……今までいちども」だろう。

「歌舞伎町鬼ごっこ」の翌日、ひとりで茂林寺駅に降り立った結月は、ぎらぎらの陽光を受けて顔から汗を滴らせ、「ふぅ……かるく死ねますね」と呟く。6月とはいえ、舘林はもう夏の陽気なのだ。

「かるく死ねますね」は彼女の口癖みたいなもので、バリエーションとして、「かるく死なせますよ」というのもある。口調はていねいなのに、毒舌なのだ。面白い娘さんなのである。

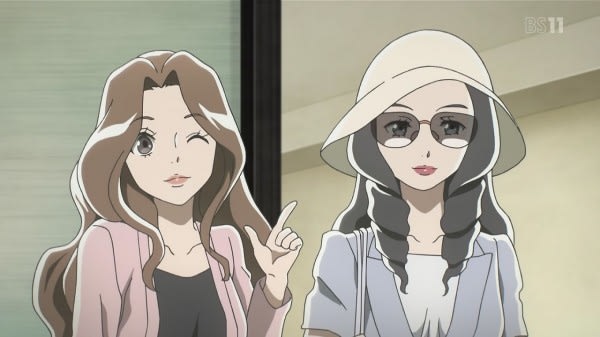

こちらでは、報瀬の家に3人が集まり、うだうだと反省会および作戦会議をやっている。スマホ片手に「南極+女子高生」で検索を掛けていた日向がとつぜん大声を上げる。「女子高生アイドルの南極レポート」のニュース記事を見つけたのだ。色めき立つ3人。

そこに、どんぴしゃのタイミングで縁側の庭から結月本人があらわれる。

え……白石結月って……ええーっ。

結月は「自分は行きたくない。女子高生なら企画の主旨は変わらないので、代わりにどうぞ」という意味のことを報瀬にいう。ただし、行きたくない真の理由は言わない。

(ここでの結月は、かなり事務的な物言いをしている。CVの早見沙織さんは透明感のある美声だが、トーンが少し高い。そのせいもあって冷ややかに聞こえる。結月がそんな態度を取っているのは、じつは3人の仲の良さに嫉妬しているからで、そのことは後になってみるとよくわかる。)

報瀬は大はしゃぎするが、すぐに結月の母があらわれ、結月の勝手な提案を撤回して彼女を連れ帰る。しかし結月が「行きたくないって言ってるでしょ」と言い張って走り去ったため、一計を案じ、報瀬のもとに引き返して、「結月が南極に行くよう説得してくれたら、3人が同行できるよう仲介してもいい」と取引を持ち掛ける。

なお、結月は北海道在住ながら、仕事の都合であと2日間こちらのホテルに投宿している(歌舞伎町の会合もそのついでだったのだろう)。

いったん消沈していた報瀬はまた元気を取り戻し、もう夜遅いにも関わらず、すぐにでも説得に押しかけようと言い出して、日向から「あの子の気持ちをちゃんと訊くのが先だろう」とたしなめられる。すなおに反省する報瀬。日向の大人びた面と、報瀬の純粋さとがよく出た挿話だ。

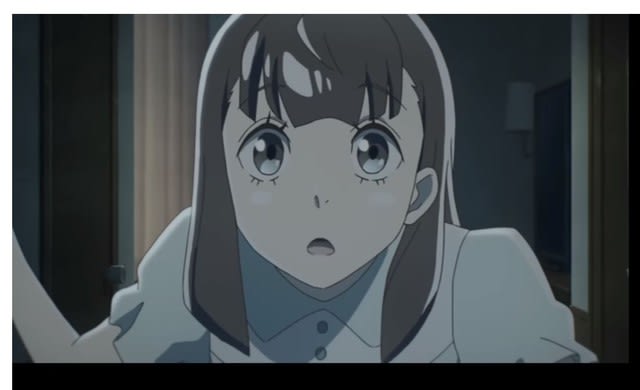

翌日。ホテルの玄関前で例によって3人でわちゃわちゃやっているところに、ちょうど結月が出てくる。ファミレスで勉強をするという彼女に付いていく3人。そこでいろいろと話しているうちに、キマリのことばがきっかけで、ついに結月が本心を吐露する。

回想シーン。幼稚園の頃から、仕事に追われて休んでばかりで、誰とも仲良くなれない。高校に入ってから、教室でたまたま前の席だった女の子に勇気をふるって声を掛け、その子の友達と3人でラインを始めるも、やはり仕事のせいでぜんぜん約束を守れず、疎遠になってしまう(そもそも相手の女生徒たちも、結月が有名人だからラインを始めただけで、けして真率な感じではない)。

「私、友達いないんです。今じゃないですよ。今まで……今までいちども」

そこでこうなる。こういうことがしぜんにできるのがキマリの真骨頂だ。

な、なな、なんです?!

なんか、抱きしめたくなった!

さらに、このあとのやり取りが第10話につながる大切な伏線なので、一部を簡略化して、文字に起こしてみよう。

キマリ「わかるよ、そういうの」

結月「わからないですよ!」

キマリ「わかるよう」

結月「わからないです! だって皆さん、親友同士じゃないですかぁ!」

日向「親友?」

報瀬「?」

キマリ「?」

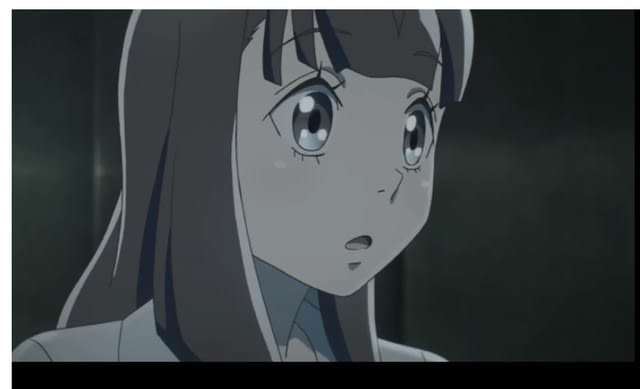

結月「違うんですか……」

日向「私たち、出会って1ヶ月も経ってないぞ……」

報瀬「一緒に遊び行ったこともないし」

結月「ふえ?」

キマリ「ただ、同じところに向かおうとしているだけ。……今のところは。……ねー?」

報瀬「ね」

日向「ねー」

目を輝かせて3人を見つめる結月。

3人はホテルのロビーまで結月を送る。説得は失敗におわったが、報瀬と日向は清々しい。彼女の気持を尊重するのがいちばん大事だと気づいたからだろう。キマリだけが何となく物足りなさそうな顔をしてるのは、説得どうこうを抜きにして、結月と4人で南極に行けたら楽しいな、と思いはじめているからか。

いっぽうの結月は、ベッドに寝そべり、キマリの抱擁を思い返して、「初めてだ……あんなことされたの」と呟き、「くーっ」と小さく叫んで枕に顔を押し当てる。「友達って、あんな感じなのかな……」

そのとき、窓からノックの音がする(そこが何階なのかは正確には見定められないが、3階以上なのは間違いない)。

訝りながら窓を開けると、梯子にのぼった3人がいる。しかも外はなぜかひどい強風だ。

ストッパーがなく、窓が全開

やっぱり、南極いこう!

何やってるんですか、怒られますよ!

手、伸ばして!

とうぜん結月はためらうが、3人から声を掛けられて、ついにキマリの手を取る。そのとき梯子が風にあおられ、「えええええーっ?」と叫びつつ、4人はそのまま落ちていく。

目が覚めるともう朝で、結月はベッドの下にいる。すなわちそれは夢だったのだが、ただの夢オチってことではなく、「高い塔の上に幽閉された姫を勇者が助け出す」という物語の定型をうまく使って、結月の「みんなに連れ出してほしい。みんなと一緒に行きたい」という切なる願望を視覚化した巧妙な演出だ。

窓を確かめ、くすくす笑って「へんな夢」とつぶやく結月。そのあと寂しげな顔になる。ラインの画面をみると、追い打ちをかけるかのように、例の2人が「退出しました」との表示が出ている。がっくりと肩が落ちる。

現実には、もちろん事故防止用のストッパーがある

そのとき、またノックの音がする。反射的に窓を見る結月。しかし、今度のノックは廊下側の本当のドアからだった。

おっはよーっ

結月「みなさん……」

日向「だから言ったろ、早すぎるって。まだパジャマじゃん」

キマリ「言ったのは報瀬ちゃんだよー?」

報瀬「仕方ないでしょ。東京まで行くんだから」

結月「東京……?」

キマリ「あ。うん、結月ちゃん東京で仕事だって言ってたから、もしよかったら、一緒に行こうかなって」

日向「いきなり押しかけてごめんなー。こいつが連絡先きいておかないから」

キマリ「わたしぃ?」

報瀬「時間、ある?」

結月「はい……」

キマリ「ほんとー? じゃあさじゃあさあ、東京に南極の……」

日向「キマリー」

報瀬「キマリぃー」

キマリ「え。わたし? だって、い、一緒じゃん、みんな一緒じゃん」

3人が結月を迎えに来たあとのカット。絶妙のカメラワークで、ストッパーが「消えて」いる

だから、3人と一緒なら行くっていってるの。一緒じゃなかったら行かないから

次のシーンは、晴天の下、ひときわ爽やかな笑顔で、「国立極地研究所 南極・北極科学館」の前に立つ結月の姿だ。

4人でペンギンの剥製にコーフンし、海底ケーブルの長さに驚き、雪上車の内部に入り、基地での暮らしを疑似体験したあと、それまでは「肖像権があるから」と拒んでいた写真を、結月じしんが率先して撮る。

そして最後はオーロラシアター。ほんもののオーロラはなかなか見られない、という話になって、

キマリ「じゃあ、もし本当に見ることができたら、南極でオーロラ見た世界で唯一の高校生になれるかも」

結月「そうか……もしそうなったら……」

「かるく死ねますね」

台詞はまったく同じなのに、込められた感情は正反対。4人の南極行きが実現に向かって大きく動き出す第3話は、さながら鮮やかな短篇小説なのだった。