◎これは2019(令和1)年12月の記事です。日付にご注意ください。

☆☆☆☆☆☆☆

『宇宙よりも遠い場所』については、カテゴリ内の記事数がたまたまぴったり70件になったこともあり、もう書く機会もなかろうと思ってたけど、そんな杓子定規になる必要もないか。来たる12月14日が「南極の日」とのことで、ニコニコ生放送で全13本が一挙配信されるとか。今度の土曜日だよね。告知もかねて記事にしておきましょう。

「南極の日」って、いやたしか「古い怪獣映画好き」さんが年明けの1月末くらいにそんなようなことをコメントで教えてくれたけど、あれ何だったっけ……と再確認したら、1月29日の「昭和基地開設記念日」だった。そうかそうか。でもその日を「南極の日」と呼んだりもするそうで、紛らわしいけど、12月14日は有名なノルウェーの探検家・アムンセンが4人の隊員と共に人類で初めて南極点に到達した日。1911年。なんと明治44年ですよ。いっぽうの1月29日は、1957(昭和32)年、南極大陸に昭和基地が開設された日。それならば、そりゃ12月14日のほうが由緒正しい……というか、世界的に「南極の日」と呼ばれるにふさわしいわなあ。

ニコニコ放送のことはよく知らぬのだが、どれくらいの視聴数があるんだろうか。ニューヨークタイムズにまで認められたんだし、ほんとはテレビでやってほしいんだけど、それでもこの名作がより多くの人に知られる契機にはなるんだろう。名作ってのは左から右へと消費されてお終いではなく、こうやって何度も再放送されて然るべきだとつねづね思ってるんで、うれしい。できれば毎年の恒例にならんもんかなあ。

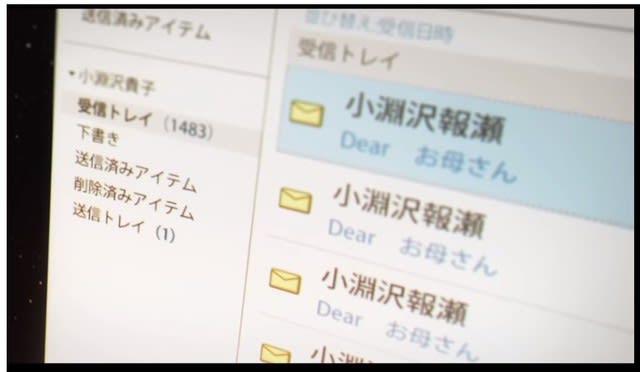

思えば去年の今ごろは毎日せっせと「よりもい」論をやってんだった。どうにか年内に「上陸」まで至り、年明けから南極での話を始めたかったんで、年越し蕎麦も食わずに励んで大晦日に3本まとめてアップした。おかげさまでいっぱい有意義なコメントもいただき、「貴子が末期にみた光景は何だったのか?」とか「昭和基地から『内陸基地』までの日数はどれくらいなのか?」とか、「あの狭い雪上車の中で、4人はどうやって寝ていたのか?」とか、いまひとつ自分でも曖昧なままだった疑問に納得のいく答も貰えた。これがブログのいいところ。

ネット上の考察や論考や感想やルポもとうぜん参考にさせていただいたけれど、ぼくのばあい、どんな作品を取り上げるうえでも「物語論」として扱うもんで、どうしても少々毛色の変わったものになる。読み込みすぎて、濃すぎるというか、過剰な感じになった部分もあったかと思うが、自分としては今読み返しても不満はありません。

「物語」としての『宇宙よりも遠い場所』については、ほぼ語り尽くしたので、より社会的な話題を持ち出しましょう。

2018年の1月だから、まさに「よりもい」の本放送がテレビで流れていたころ、オーストラリアの女子高生、ジェイド・ハマイスターさんが、南極点に到達していた。

歴史的偉業達成の16歳女子高生が南極で「サンドイッチ」を作った理由に降参

2018-01-31

このときハマイスターさん16歳。この年齢での到達はもちろん史上最年少。だからとうぜん女性としても最年少。しかもこの方、その前の2016年に14歳で北極点までスキーで到達して最年少記録を打ち立て、さらに翌17年にはグリーンランド氷床をもスキーで踏破している。それで、この南極点到達により、3箇所の極点を制覇する「Polar Hattrick(ポーラー・ハットトリック)」を成し遂げたのだった。

2018-01-31

このときハマイスターさん16歳。この年齢での到達はもちろん史上最年少。だからとうぜん女性としても最年少。しかもこの方、その前の2016年に14歳で北極点までスキーで到達して最年少記録を打ち立て、さらに翌17年にはグリーンランド氷床をもスキーで踏破している。それで、この南極点到達により、3箇所の極点を制覇する「Polar Hattrick(ポーラー・ハットトリック)」を成し遂げたのだった。

『宇宙よりも遠い場所』に対する批判的な声の中には、「キマリたちって、ようするに大人たちの計画に便乗させてもらっただけじゃん。ぜんぜん冒険してないじゃん。」というのもあって、たしかに広い世界にはハマイスターさんのような女子高生も(ごくごく稀に)いるわけで、そういう意味ではその手の批判もけして的外れではないとは思う(具体的にこの方がどれくらい周囲の支援を受けたのかについては不明だけど、スキーで行ったわけだから、キマリたちより大変だったのは間違いあるまい)。

しかし、もし仮に報瀬がハマイスターさんみたいな冒険家で、キマリたちがその強烈な熱意に巻き込まれ……みたいな設定だったら、この日本ではなかなかリアリティーを確保できないし、視聴者の共感を得るのも難しかったろう。「よりもい」は、「どこにでもいるフツーの女子高生が、ふとした出会いをきっかけに、どうしても踏み出せなかった最初の一歩を踏み出す話」なんだから、あれくらいでいいのだ(いや、あれくらいってこともないな。高校生の時のぼくだったら、とうてい無理だったろう)。

それはそれとして、ぼく個人は、ハマイスターさんみたいなティーンエイジャーの冒険者を主人公に据えたリアリスティックなお話を、往年の「世界名作劇場」みたいなタッチでアニメ化した作品を見てみたい……と思ってはいるけれども。

しかし、もし仮に報瀬がハマイスターさんみたいな冒険家で、キマリたちがその強烈な熱意に巻き込まれ……みたいな設定だったら、この日本ではなかなかリアリティーを確保できないし、視聴者の共感を得るのも難しかったろう。「よりもい」は、「どこにでもいるフツーの女子高生が、ふとした出会いをきっかけに、どうしても踏み出せなかった最初の一歩を踏み出す話」なんだから、あれくらいでいいのだ(いや、あれくらいってこともないな。高校生の時のぼくだったら、とうてい無理だったろう)。

それはそれとして、ぼく個人は、ハマイスターさんみたいなティーンエイジャーの冒険者を主人公に据えたリアリスティックなお話を、往年の「世界名作劇場」みたいなタッチでアニメ化した作品を見てみたい……と思ってはいるけれども。