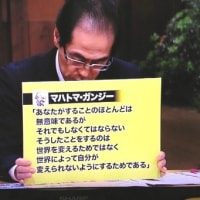

南京事件、東京裁判、侵略戦争、核保有等に対して極端に過激な発言を続けている稲田防衛大臣。

靖国神社は不戦の誓いをするところではなく『祖国に何かあれば後に続きます』と誓うところ、自分の国を守るためには血を流す覚悟をしなければならないのです等々。(週刊金曜日1101号「稲田朋美防衛大臣の怖さと危うさ」参照)

女性セブン2016年5月26日号『稲田朋美議員 待機児童問題、夫婦別姓、徴兵制への思い』より

──母親の中にはこの先、徴兵制が復活して子供が戦争に巻き込まれると心配する人もいる。徴兵制が復活しないと断言できるか。

稲田:私にも大学生の息子がいますが、赤紙で徴兵されるのは絶対に嫌です。憲法は徴兵制を認めていないし、今のハイテク化した軍隊に素人を入れても使いものにならず、徴兵撤廃が世界の流れ。日本で徴兵制の復活はありえません。

この発言から、稲田防衛大臣の極端に過激な発言は、支持層へのリップサービスとも言えます。

親としてのわが子に対する思いに違和感がありませんが、血を流す覚悟をするのは稲田家以外の人々で、思想、哲学以前の「人間」の下品さを物語っています。

稲田朋美HP(公式サイト)から

御簾(みす)の奥 その2

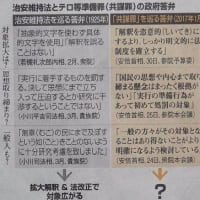

今朝の朝日朝刊(10/05)に、「生前退位」に関して民進党は皇室典範改正を視野に、アヘ内閣は皇室典範の特例法(特別法)による検討云々の記事が掲載されていました。

特例法の理論武装のために旧皇室典範とは別にあった「皇室典範増補」の存在を根拠に正当化を図ろうとしています。

頓珍漢な論理にしか思えません。

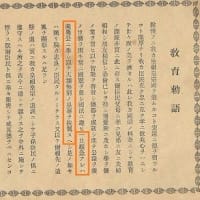

大日本帝国憲法第74条は『皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス』と規定しており、皇室典範第十二章 補則第六十二條では『將來此ノ典範ノ條項ヲ改正シ又ハ增補スヘキノ必要アルニ當テハ皇族會議及樞密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ』と規定しています。

この規定に基づき「皇室典範増補」2本(明治40年2月11日公布、大正7年11月28日公布)と夥しい「皇室令」(明治40年から昭和22年までに577本公布)が公布されました。

(皇室典範、皇室典範増補、皇室令は昭和22年5月2日に廃止されました。)

「皇室典範増補」が定められ公布された根拠は明確にありますが、現在の憲法、皇室典範に典範の改正、増補に係る規定はありませんので、特例法の根拠にはなり得ません。

そもそも大日本帝国憲法と旧皇室典範とは、皇室大権・皇室自律権が上位に位置し帝国議会は関与できない構造で、憲法が二元化していた時代でした。

このような時代の「皇室典範増補」を持ち出して、現皇室典範の改正を避け特例法で「生前退位」に対処しようとしても根拠となりません。

前回もメモしましたが、憲法第2条に定める「皇室典範」を改正すれば良いだけの事です。

それもアヘ首相の目論む憲法改正論議に入る前に、時間をかけて「皇室典範」の改正論議を、憲法改正論議が立ち往生するためにも。

「一般に、徴兵制度とは国民として兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編成の要員として備えるものをいうと理解している。 このような徴兵制度は、わが憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課せられるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第13条、第18条などの規定からみて、許容されるものではないと考える」

答弁は最初に徴兵制度を兵役義務と定義し、そのような徴兵制度は憲法13条、18条の規定からみて許容されないとしている。18条は前段と後段から成っていて、前段は「何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない」とあり、後段は「その意に反する苦役に服せられない」と書かれている。もう少し言えば、前段では奴隷的拘束はいかなる場合でも一切禁止されていると解され、後段では刑罰を例外としてその意に反して苦役に服せられないと読めるから答弁でいうのは後段の苦役のことでしょう。そうだとすれば、石破の徴兵制は意に反する奴隷的苦役というのは18条の前段と後段を混在させたもので誤った理解だと思う。

② ところで見解が13条と18条の二段構えで論じているのは何故なのか。兵役を強制的に課す、いわゆる徴兵制度は13条の公共の福祉の観点から違憲であると述べている。そうであれば、13条のみで十分ではと思われますが、18条も加えた意味は何であろうか。この疑問を解く鍵は貴台ブログの個別的自衛権と13条について書かれた文章にあると気づきました。即ち、武力攻撃があった場合、国家が国民の生命、自由及び幸福に対する国民の権利を守ることは公共の福祉に適うことではないかとの議論も成り立ち得るからだと思われる。このことから18条も追加したのではと推量します。こうして見ると見解はそれなりに筋が通っていると思う。

③しかし、徴兵制度が違憲であるとする根拠は憲法9条に求めるべきと思う。近代憲法においては国家が軍事権を持つのは自明の理とされていて現に明治憲法もその11条、12条で軍隊を設け、また20条で兵役の義務を臣民に課していたわけです。近代憲法の軍事権の観念を各国の現代憲法も踏襲する中にあって、日本国憲法はあえてそのような観念を否定し、非戦条項(9条)を設けている。9条が一切の戦力を保持しないと解されるのは貴ブログの憲法73条についての記述からも、あるいは明治憲法に規定されていた軍の統帥、軍の編成、宣戦等の規定が103条ある条文のどこにもないところからも言える。つまるところ、9条の意味するところからそもそも徴兵制度は論外と考えます。

コメントありがとうございます。

お礼を失した状況をお詫び申し上げます。

貴兄が書かれるとおり「徴兵制度」、「兵役義務」は、第9条からはあり得ません。

石破茂は、国家を命を賭して守ることは「意に反する苦役」ではなく、国民として当然と考えているのではないでしょうか。(著書は未読)

子供が、両親が、兄弟が、恋人が敵に殺されそうになったら、何もせずになされるままで良いのか。

子供、両親、兄弟、恋人を守ることは、国体(国家体制)をひとりの臣民として守ることにより可能だ、「徴兵制度」、「兵役義務」は「意に反する苦役」ではない、と政府見解は簡単に変更できますから。

徴兵制度は、第18条「意に反する苦役」に該当するため禁じられているとの政府見解ですが、『奴隷的拘束』も注視すべきと考えます。

大日本帝国陸海軍人の回想、戦記等には、兵士を人間として扱わない「私的制裁」、「リンチ」、「いじめ」が溢れています。

明治天皇が軍人に下賜した勅諭「軍人勅諭」に、『上官の命を承ること實は直に朕か命を承る義なりと心得よ』とあり、上官、古参兵による新兵への悲惨な暴力の口実になっていたところがあります。

亡父は満州に出兵していますが、「鉄拳を受けるより、手に五寸釘を打たれる方がよかった。」と漏らしたことがありますが、それ以上は語りませんでした。

駐屯地のある街で、父と軽作業をしていた時に、散歩の中年男性が話しかけてきました。顔をみると額に日焼けとそうでない部分が明確にあり、自衛官では?と。

案の定、相手を不愉快にするぞんざいな話し方で生返事をしていると、この街は住みよい云々と。父が「戦闘機がうるさくて人の住むところではない。」と話すと、顔を引きつらせ何も答えず行ってしまいました。

父は「あの話し方は幹部なんだろうな。相も変わらず。」と。

このような軍事組織からの離脱・抵抗に対して、「敵前逃亡罪」と「抗命罪」は基本的に死刑ですから、『奴隷的拘束』そのものと考えます。

国家の機関として『奴隷的拘束』、『意に反する苦役』を内蔵している組織があることは、憲法第18条に違反しています。

大正3年生まれの義理の父は敗戦を中国で一兵卒としてむかえ、帰還。戦の話は一切口にしなかったし、私もきいたことはない。 義理の母は生前、若い立派な男たちの多くは戦争で死んでいったので残ったのはびっこたっこ、そんなびっこたっこの父さんと一緒になったと冗談まじりに話していたことを思い出す。

大正生まれの世代は昭和12年から昭和20年までの戦争期に徴兵された年齢層にあたっているから必然的に戦死者が多い。してみると、びっこたっこというのは真面目な冗談であったと思う。