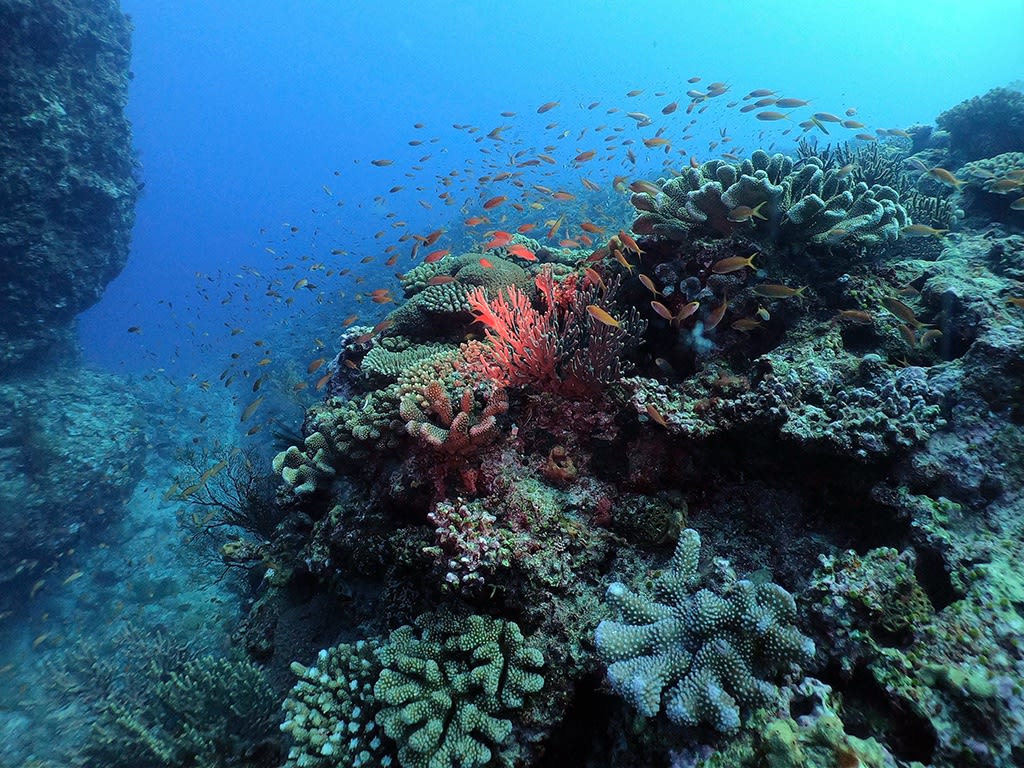

今回のダイビングは、季節や台風の関係だろうか、魚影が濃いという感じではなかった。それでも珊瑚礁にはスカシテンジクダイが群れ、クマノミは随所で見かけ、ロンセンスズメダイやチョウハンがまったり泳いでいた。今回のダイビングでは、これまであまり取り上げなかった魚を中心に撮影順に編集した。

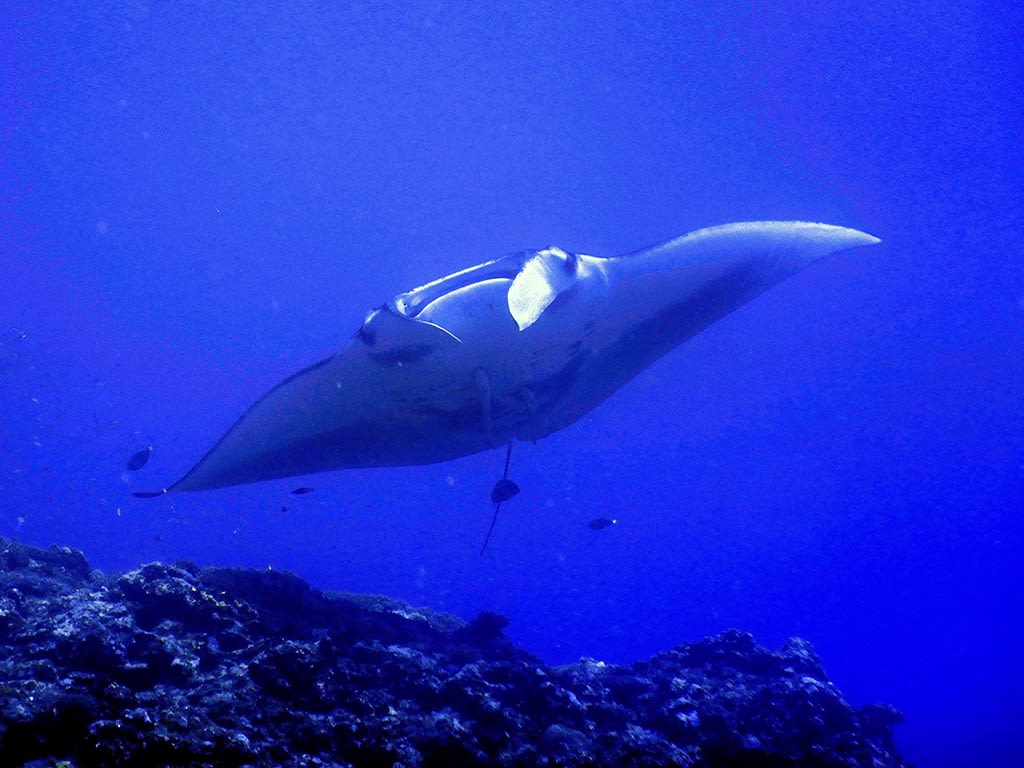

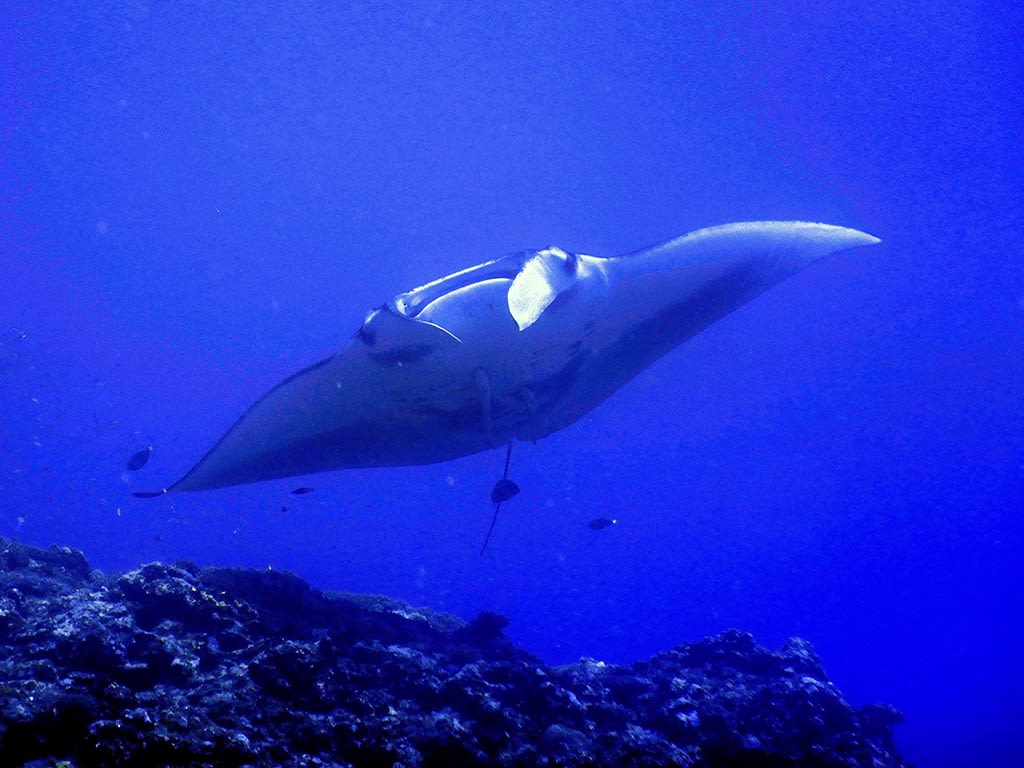

1)マンタ

マンタは過去に石垣島でも撮影したが、久米島にもマンタステーションがある。案の定マンタが1匹クリーニングをしていた。

マンタは身体に付着した海の浮遊物などを、コバンザメなどの他の魚に食べてもらい、大きなボディの掃除をする共生関係が他の魚とできている。そんな噂を聞きつけてダイバー達がやってくる。ダイバー達のはき出す泡がうざったいなとマンタが思い始めた頃、マンタは他の場所に移動してクリーニングステーションは消滅する。それをまたダイバー達が追いかけ・・・といった具あいに、マンタと人間とのいたちごっこが続いている。人間はマンタとは共生していない。

遠くに見えるマンタは、撮影するとコントラストが低くてクリーニング中のマンタを撮ってもなぁー、という気分濃厚だった。かって慶良間の台風前の海を悠然と泳ぎ去った時の方が感動は大きかった。

2)ミナミホタテウミヘビ

私は、ヘビとウツボが嫌いなので撮ることはおろか、近寄ることもしないのだが、ミナミホタテウミヘビは海底に胴体が埋まっていることもあり、恐怖心と好奇心が入り交じった複雑な気分で恐る恐る近づいて撮影した。やはりグロテスクだ。やはり、こんなのは撮りたくない!。WEBで全身の画像をみるとウナギに近い形態だし、味もウナギに近いだって。もうゲッ!、という気分だ。当然ウナギも食べる気分にはなれない。スタミナをつけたきゃステーキだよ・・・。

3)ヤライイシモチ

よく見かけた魚だから、話題にも上がらなかったし、それに名前がわからない。図鑑で調べるとテンジクダイ科のヤライイシモチかなぁー?。胴体断面が円形に近いし、尾の形が似ている、というのがその理由だが・・・。

4)ハゼとテッポウエビ

ハゼは周囲に危険な存在がいないかの見張り役であり、テッポウエビはハサミ脚を使って穴を掘りブルドーザのように砂を穴からかきだして巣を整備している。両者の間には、そんな共生関係が成立している。そして整備できたと思ったら上の砂がスルッと崩れてしまい蟹が埋まってしまった、というなんともアホな光景が繰り返されている。1/400のシャッターなのに画面がぶれている。いや、ピントがあっていないのか。ニコンW300もトロくなりつつある。もう老朽化の始まりか・・・。

5)イシガキカエルウオ

大きさ、眼が大きい、ツノあるいはヒゲ状の突起がある、とする特徴からイソギンポ科。図鑑と色が少し違うが、イシガキカエルウオかな。ハゼ科の魚については私も不勉強で、まだ種類を特定できない。現場でインストラクターから名前を教えられたが覚えていない(笑)。どうも教えられた記憶と撮影画像の整理とがリンクしていないようだ。ニコンW300も頑張って超アップで撮ってくれた。

6)イソギンチャクカクレエビ

海草を探すと大体みつかることが多く、透明の胴体という特徴は、記憶にあるしログにも記載してあった。よく遭遇する小さな甲殻類であり、今回やっと撮影できた超マクロの世界である。今回のツアーは、こうした小さな魚達を追いかけていたようだ。まあ私の好みではありませんが、つきあった。

7)ハナミノカサゴの幼魚

カサゴは沢山のヒレで胴体の形状認識を攪乱してくれるが、それだけに私の探究心が沸く魚でもある。幼魚には初めて出会ったが実に精悍なスタイルだ。この形はデッサンのしがいがある。

8)ジョーフィッシュ

過去にも慶良間諸島でみつけたが、そのとき魚眼レンズをつけたオリンパスE-M1のハウジングだった。もちろん画像を拡大して荒い解像度でアップさせたことがある。今回はニコンW300だったので焦点距離を一杯に伸ばして撮影できた。小さな歯まで写っているから、これでよしとしよう。

9)アオウミガメ

ダイバー達にとってカメは人気者である。なにしろ動作が比較的ゆっくりなので追いかけやすいし、どんなに撮影しても逃げるそぶりもない実にマイペースな生物だ。以前私も真っ正面からカメが近づいてきて避けるそぶりもないので、私が急反転したことがある。カメの背中を触ると意外に柔らかかったのが印象的だった。

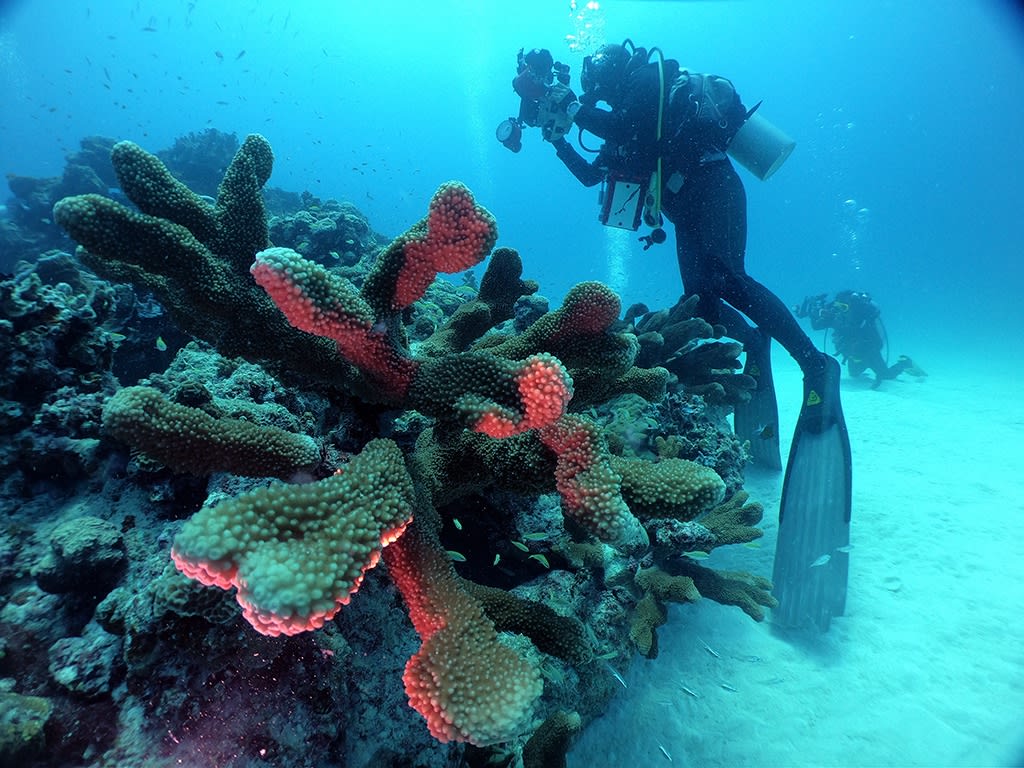

突然魚が現れた。ライトのスイッチはONにしっぱなしだが、被写体に向けてアームを曲げて・・・、なんて撮影機材をセットしている余裕はない。こうした水中照明機材の考え方が私の考え方と合わない。だから私は、撮影機材に付属する大きな外付け照明機材を使わないですね。

10)正体不明

宮古島で遭遇した魚で、包丁を逆さまにした形態が特徴。大きさはベラぐらいかな。さて調べたがわからない。しばらく課題の魚としておこう。いずれわかるさ・・・。

11)ロウニンアジ

実は宮古島で複数のロウニンアジが崖の割れ目のはるか先にいた。あいにく手持ち機材は魚眼レンズ。まあそれでも撮影後の補正に期待しつつ撮影していた。後補正といっても画像のアラがみえだすほど大幅なトリミングをするわけだが。こういうときニコンW300だったらバッチリ撮れたから、やはり撮影機材の魚眼とマクロ撮影ができる2台持ちが必要だ。操作は地上のようには、振り回せないが試みてみる価値はありそうだ。

さて、この魚図鑑の編集が面倒だ。先ず画像を選ぶまではよいが、さて何という名前の魚だったかが記憶にない。

というのも初めて出会った魚は、水中でインストラクターがホワイトボードに書いてくれるのだから覚えているわけだが、アクアスケープの美形に感動したりして、関心が他所へうつるとトンと忘れてしまう。

だから、帰りにダイビングショップに立ち寄ってログ付けの時に、今日見た魚を全部リストアップしてくれて、わからなければ図鑑で調べたりできるので安心していると、連続ダイビングだと帰りはそのままホテルに送り届けてくれたりすることもある。そうなるとログ付けは後日まとめてということになり、すると魚の名前が記憶にない。そこで後日撮影画像をみながらWEB図鑑で調べることになる。まあ記憶力を磨くほかないのだが、初めて見た小さな魚は容易には覚えられない。

ブログ用に私的魚図鑑の編集をしていると1日仕事なのだが、実はそうした手間をかけて魚の名前を覚えてゆくのである。

沖縄県久米島、慶良間諸島、宮古島

ニコンCoolpixW300

1)ISO125,焦点距離10.1mm,露出補正0,f/4.4,1/125

2)ISO125,焦点距離5.1mm,露出補正0,f/8.3,1/500

3)ISO125,焦点距離10.1mm,露出補正0,f/4.4,1/100

4)ISO125,焦点距離21.5mm,露出補正0,f/4.9,1/400

5)ISO125,焦点距離9.2mm,露出補正0,f/4.3,1/800

6)ISO125,焦点距離9.2mm,露出補正0,f/8.7,1/100

7)ISO125,焦点距離10.1mm,露出補正0,f/4.4,1/250

8)ISO125,焦点距離16.6mm,露出補正0,f/4.7,1/640

9)ISO125,焦点距離4.3mm,露出補正0,f/2.8,1/800

GoPro7、INON水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ UFL-G140 SD

10)ISO633,焦点距離3mm,露出補正0,f/2.8,1/264

11)ISO1190,焦点距離3mm,露出補正0,f/2.8,1/120